论武夷山摩崖石刻佚文及其价值

2021-09-07陈平

陈 平

(武夷学院 人文与教师教育学院,福建 武夷山 354300)

从1995年开始,武夷山市地方志编委会全力挖掘、整理武夷山摩崖石刻,于2007年编写成《武夷山摩崖石刻》一书,该书全面收集、拍摄了自宋迄于民国的石刻380余方,但武夷山摩崖石刻实际数量远不止于此。武夷山最早的摩崖石刻距今1700多年,漫长的历史过程中,因为岩石磨损风化或地理环境变化等原因,其中不少摩崖石刻要么文字从石头表面磨损消失,要么石刻文字的载体岩石失落,以致石刻亡佚。幸好武夷山的不少摩崖石刻又为历代相关文献所抄录,其中部分恰不见于武夷山景区岩石,是武夷山摩崖石刻的佚文。《武夷山摩崖石刻》书中附录佚文41方[1],笔者在此基础上又从《福建通志》《闽中金石志》《福建金石纪》《武夷九曲志》《武夷志略》《武夷山志》等文献中辑得石刻佚文8方。相信随着对相关古籍文献的进一步挖掘,应该还会发现新的佚文。挖掘、考证这些石刻佚文,对武夷山摩崖石刻、武夷山世界非物质文化遗产研究都有重要意义。

一、武夷山摩崖石刻佚文概观

(一)石刻佚文年代分布

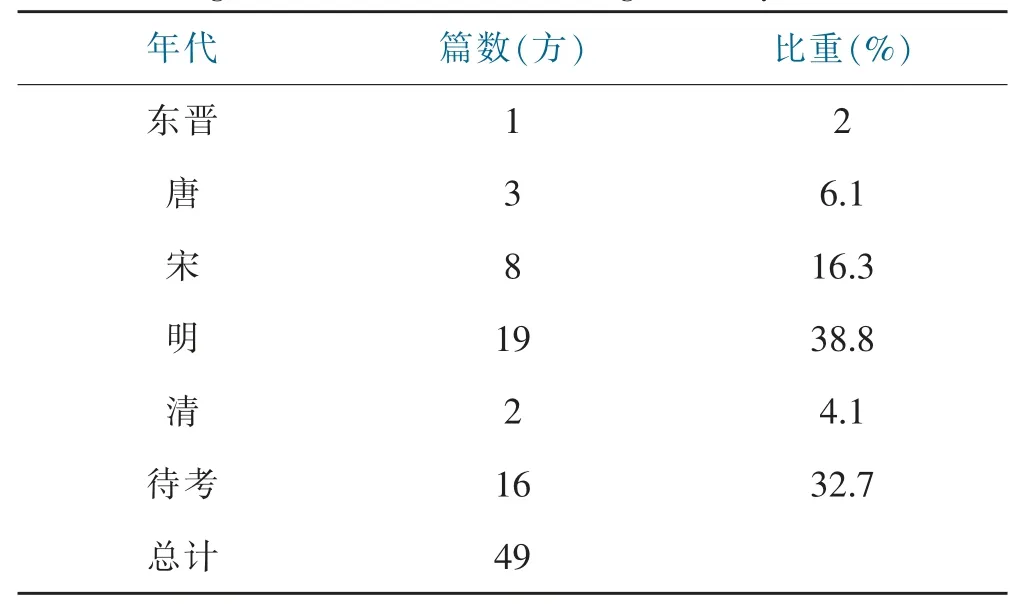

武夷山景区现存摩崖石刻最早的是宋代石刻,而其佚文的年代则更久远,不仅有唐代的,还有东晋的,而宋和宋以后的石刻佚文也不少。(见表1)

表1 武夷山摩崖石刻佚文时代分布Tab.1 Age distribution of lost writings on Wuyishan Cliff

(二)石刻佚文的体例内容

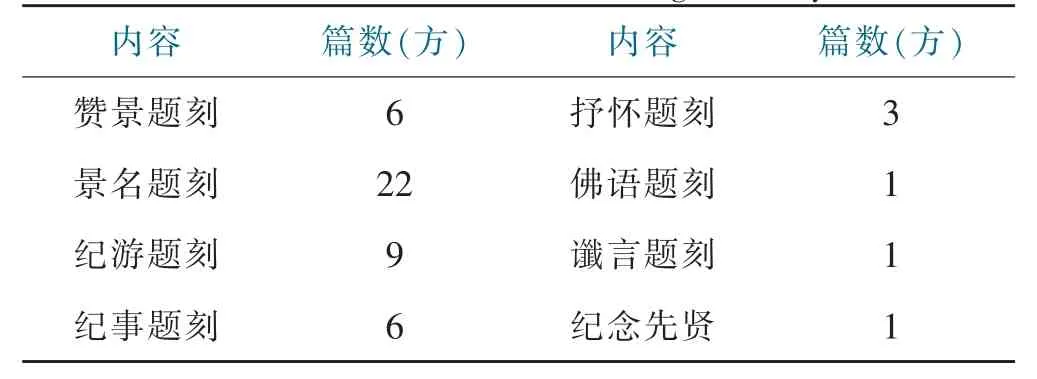

武夷山摩崖石刻佚文种类丰富,若按照石刻体例标准,可分为题字、题诗、题记(题记,指的是记录一些有纪念意义的事或因之抒发的情怀,包括记游和记事)三类;(见表2)若按照石刻内容标准,则可分为赞景、景名、纪游、纪事、抒怀等(见表3)。

表2 武夷山摩崖石刻佚文的体例类型Tab.2 Type of lost writings on Wuyishan Cliff

表3 武夷山摩崖石刻佚文的内容分类Tab.3 Content classification of lost writings on Wuyishan Cliff

(三)石刻佚文的作者

武夷山摩崖石刻佚文49方,其中有署名的石刻32方,没署名的17方。这些石刻作者除去重复的,实际共有作者26名。武夷山摩崖石刻佚文作者也有几个方面的特点。

首先,与武夷山现存摩崖石刻作者相比,有不少作者是新出现的,如郭璞、饶虎臣、胡师文、许碏、赵抃、李景、叶诠、周于悫、范谦、谢丰、李卷、傅崇中、滕伯伦、颜行之、吴鸿宇、子真、张广微等,丰富了武夷山摩崖石刻的作者群体。

其次,佚文的不少作者是古代知名人物,使武夷山摩崖的影响力得以进一步加强。有朱熹、陈省、游九言等已经见于现存摩崖石刻的名人,还有如:位于武夷山马头岩的题刻“隆庆己巳夏,赐进士、吏部建安少松滕伯轮来”,作者滕伯轮,字汝载,建安(今福建建瓯)人。明嘉靖四十一进士,初任广东番禺县令时,因防御倭寇有功,升为吏部郎。后任地方官,政绩显著,大破倭寇入侵,受朝廷褒奖,卒赠少司马。位于一曲水光石的题刻“九溪”,作者赵抃(1008-1084年),字阅道,号知非子,衢州西安(今浙江省衢州市)人,北宋名臣,逝世后追赠太子少师,谥号“清献”。赵抃在朝弹劾不避权势,时称“铁面御史”,平时以一琴一鹤自随,为政简易,长厚清修,日所为事,夜必衣冠露香以告于天,著有《赵清献公集》。

二、武夷山摩崖石刻佚文价值

(一)佚文记载武夷山最早的摩崖石刻

武夷山景区现存最早的摩崖石刻是北宋的石刻,然而这并不是武夷山摩崖石刻的真实历史,从目前已经发现的佚文来看,武夷山有唐代的摩崖石刻,更有东晋的,将武夷山摩崖石刻的历史往前推了至少500多年。

郭璞题刻:

黄冈降势走飞龙,郁郁苍苍气像雄。

两水护田归洞府,诸峰罗列拥神宫。

林中猛虎横安迹,天外狻猊对面崇。

玉佩霞衣千百众,万年仙境似崆峒。

这方石刻据徐表然《武夷志略》[2]、衷仲儒《武夷山志》[3]、董天工《武夷山志》[4]、冯登府《闽中金石志》[5]、陈寿祺《重篆福建通志》[6]、刘超然《崇安县新志》[7]载,刻于四曲仙人床岩壁。

这是志书记载的武夷山目前最早的一方石刻,作者是晋代郭璞。郭璞(276-324年),字景纯,河东闻喜(今属山西)人,东晋文学家,训诂学家,著名的谶文家,好古文奇字,喜阴阳卜筮之术,是中国风水学的奠基人。

这是一首谶诗,这首诗不仅说明武夷山降自华东大陆最高峰——黄岗山,而且预言了500年后陆续开发的万年宫、九曲溪等景点,浓重的谶言气息使武夷山山水神秘莫测。诗中描写武夷山宛如仙境的美景,草木茂盛,气象雄伟,并预言武夷山日后的兴盛发展。这方刻石后来陨落水中,谶文则为历代《武夷山志》所记载。

这首谶诗在当时是否真实存在,还有待考证,如清代周亮工言:“璞时诗体便有七律,便有晋安恶滥派之七律,真可发一噱。诸志中如此类者甚多,编者皆存而不删,不解其故。”[8]但不管如何,这方石刻佚文在武夷山摩崖石刻中都具有重要意义。

(二)佚文记载官封武夷山名山大川

中国古代有“天子祭天下名山大川”,帝王封禅泰山、颁旨保护天下名山,“禁樵采”“禁渔猎”之事实。武夷山也被唐玄宗封为名山大川,并立碑“禁樵采”,武夷山摩崖石刻佚文详细记载了这一重大历史事件。

颜行之题刻:“同亭湖畔旧有石崖上刻:‘大唐天宝七载,岁在戊子七月,封名山大川,登仕郎颜行之记。’后湖陷石坠水中。《舆地碑目》:‘唐明皇刻石在武夷之换骨岩,是时遣使者祭海内名山大川,登仕郎颜行之记。二说不同。’”[4]

其他志书有类似记载。徐《武夷志略》:“‘大唐天宝七载,岁戊子七月,封名山大川,登仕郎颜行之记。’凡二十四字。此石旧在万年宫首门外同亭湖畔,后湖陷石坠水中。”[2]衷《武夷山志》:“在幔亭峰下石刻云:‘唐天宝七年,岁在戊子七月,封名山大川,登仕郎颜行之记。’此石旧在万年宫门外同亭湖畔,后湖陷石坠水中。今水竭时犹仿佛可见。”[3]

这方石刻在武夷山摩崖石刻中有重要的意义,为唐代石刻,是颜行之奉唐玄宗皇帝之命,封武夷山为名山大川。为纪念这一重大事件,刻石为记。“武夷三十六峰题刻甚多,而唐刻绝少。旧传幔亭峰下唐明皇遣使祀仙,刻:‘大唐天宝七载,嵗在戊子七月,封名山大川。登仕郎颜行之记。’共二十四字,今不可觅。或云石坠水中,妄也。”[9]

(三)佚文记载武夷山早期的宗教活动

1.道教

武夷山是中国道教名山之一。先秦的陶唐时期,原始的道家信仰和传说已在武夷山盛行。董天工《武夷山志》记载:“彭祖,姓篯名铿,相传古陆终氏第三子也,亦谓之中黄君。传称其尝进雉羹于尧,尧封之彭城,故称彭祖。又有曰商贤大夫,即所谓老彭,隐居是山,善养生术,寿七百七十七岁。子二:曰武,曰夷,同居于此。或曰山因是得名。”[4]这属于古代传说。武夷山开始有道教活动大约在唐代前后,而武夷山摩崖石刻佚文则为武夷山唐代道教研究提供了珍贵的资料。例如:

刻于四曲溪北岩的许碏题刻:“阆苑花前是醉乡,踏翻王母九霞觞。群仙拍手嫌轻薄,谪向人间作酒狂。”[4]

这方唐代石刻对武夷山文化而言意义重大,是唐代时道教在武夷山盛行的鲜活证据。

许碏是唐代道士,“自称高阳人也。少为进士,累举不第。晚学道于王屋山,周游五岳名山洞府。……茅山、天台、四明、仙都、委羽、武夷、霍桐、罗浮,无不遍历。到处皆于悬崖峭壁人不及处题云:许碏自峨嵋山寻偃月子到此。观笔踪者,莫不叹其神异,竟莫详偃月子也。后多游庐山。尝醉吟曰:阆苑花前是醉乡,淊翻王母九霞觞。群仙拍手嫌轻薄,谪向人间作酒狂。……后当春景,插花满头,把花作舞,上酒家楼醉歌,升云而去。”[10]

许碏曾经到达武夷山的事迹在其它文献中也有记载,如,程式庄《游武夷放歌》:“尝疑娲皇炼石之说多荒唐,混沌一气天茫茫。……或传圣姥辟,或传子骞翔。或称张湛蜕,或称许碏狂。纷纷仙迹相踵接,山名遂与嵩华亢。”[4]

2.佛教

武夷山佛教历史悠久,可追溯到唐代前后,“魏晋南北朝时,中原大乱,为避战乱,一些士大夫和地方汉民纷纷迁入闽北,佛教也随之传人武夷山。”[11]历代以来均有高僧造访武夷山,于此建庙宣传佛学。例如:

唐心经,异僧书在归宗岩石壁上。[6]

这是一方佛语题刻,由唐异僧镌刻于武夷山归宗岩石壁上,地点还有待考察,“武夷无归宗岩,不知是建瓯归宗岩之误,或是武夷山其他岩之误。”[1]

《心经》,即《般若波罗蜜多心经》,又称《摩诃般若波罗蜜多心经》,简称《般若心经》或《心经》,是般若经系列中一部言简义丰、博大精深、提纲挈领、极为重要的经典,为大乘佛教出家及在家佛教徒日常背诵的佛经。《心经》最早的汉译本是三国吴支谦的译本(已缺),后有姚秦鸠摩罗什译本、唐玄奘译本等,现以唐代玄奘译本为最流行。

可见早在唐代,《心经》已经传播至武夷山,这是唐代时佛教在武夷山的盛行的珍贵史料。

(四)佚文记载的朱子文化

朱子是南宋著名的理学家,他从14岁到武夷山直到71岁去逝,在武夷山从学、著书立说、办学授徒,生活达50余年。朱子理学在这里孕育、形成、传播和发展,使武夷山成为朱子理学的发祥地、理学名山,成为世界研究朱子理学乃至东方文化的基地。

朱子生活的年代至今已八百多年,能体现其文化印记的原始实物、资料已经不多。武夷山摩崖石刻佚文中恰有反映朱子文化的石刻,这些石刻是朱子八百年前留在武夷山的鲜活记忆,是朱子文化的遗迹,是研究朱子理学的活化石,弥足珍贵,具有极高的学术价值和广泛的开发前景。

刘岳卿、几叔招、胡希圣、朱仲晦、梁文叔、吴茂实、蔡季通、冯作肃、陈君谟、饶廷老、任伯起来游。淳熈辛丑七月二十三日,仲晦书。

这方石刻在相关志书及金石类书中均有收录。据《崇安县新志》[7]、《闽中金石志》[5]、董《武夷山志》[4]、《武夷九曲志》[12]、《福建金石纪》[13]、《武夷志略》[2]、《福建通志》[6]、衷《武夷山志》[3]载,此题刻镌刻于武夷山水帘洞岩壁。

这则石刻佚文所记载的同游人员在历史上都很有名。如:刘岳卿,名刘甫,崇安人,抗金将领刘衡之子,遵父嘱终身不仕,隐于武夷山水帘洞研究理学。蔡季通,即蔡元定(1135-1198年),字季通,学者称西山先生,建宁府建阳县(今属福建)人,南宋著名理学家、律吕学家、堪舆学家,朱熹理学的主要创建者之一,被誉为“朱门领袖”“闽学干城”。任伯起,即任希夷(1156-?年),字伯起,号斯庵,南宋中期大臣,谏议大夫任伯雨曾孙,淳熙三年进士,《宋史》有传。

刘岳卿隐于武夷山水帘洞时,朱熹与蔡元定等常到水帘洞与其探讨理学奥义。据明代徐表然《武夷志略》记载:“(刘岳卿)事亲以孝闻,尝隐于武夷山北水帘洞。朱文公与蔡西山(蔡元定)诸贤频诣其庐,讲明义理。尝约文公(指朱熹)结庐于五曲。”[2]后人在水帘洞的右侧建三贤祠,奉祀刘子翚、刘甫、朱熹三贤。

这方石刻记载的是淳熙辛丑七年(1181年)朱熹和高足蔡元定等人曾应刘甫的邀请,重来此地游览,在崖壁上留下朱熹手书的纪游题刻。

《悠然堂》:吾庐犹未完,作意创此堂。悠然见南山,高风邈相望。宾至聊共娱,无宾自徜徉。《海棠洲》:煌煌海棠洲,锦树临清湾。常恨湾头风,吹花走潺栐。潺栐去不息,花亦无由还。……《酴醾洞》:不爱酴醾花,爱此酴醾树。青条含露滋,轻阴覆行路。昼永倦寻书,时来散幽步。《意远亭》:雨馀陂水平,徙倚聊一望。归云淡欲无,宇宙何清旷。吾心游太虚,聊寄此亭上。[6]

这方石刻的内容是宋代刘子翚的《续赋家园七咏》(七首)、《潭溪十咏》(十首)合起来的“屏山十七景诗”。“刘子翚宅,在屏山下有六经堂,又家园有蚤赋堂、横秋阁、凉阴轩,山馆有万石亭、意远亭、怀新亭、百花台、酴醾洞、海棠洲、莲池、橘林、桂岩、宴坐岩、醒心亭、南溪凡十七景,子翚各赋一诗,朱子书刻潭溪石上。”[6]

这方石刻反映的是朱熹与刘子翚的关系。刘子翚(1101-1147年),字彦冲,号屏山病翁,崇安(今属福建)人。以父任补承务郎,辟真定幕府。南渡后,通判兴化军,秩满,诏留任,以疾辞。筑室屏山,专事讲学。与胡宪、刘勉之为道义交。《宋史》有传。有《屏山集》二十卷。《彊村丛书》辑其《屏山词》一卷。

朱熹十四岁时其父朱松在建州病危,临终前朱松将家事托付给福建崇安人刘子翚,以子朱熹托付刘子翚教养。《宋史·朱熹传》:“父松病亟。尝属熹曰:‘籍溪胡原仲、白水刘致中、屏山刘彦冲三人。学有渊源。吾所敬畏。吾即死。汝往事之。而惟其言之听。’”[14]朱熹后来将儒学发扬光大,成为理学大师,得益于刘子翚的悉心培养。

(五)佚文记载了武夷山的自然风光美

武夷山摩崖石刻与武夷山自然风光有密切的关系。一方面,很多摩崖石刻本身就是命名或赞美武夷山的自然风光;另一方面,因为石刻的解读而使自然风光的美更清晰地显现,同时石刻又使自然风光附有文化美。武夷山摩崖石刻佚文目前发现49方,其中赞景的6方,景点命名的22方。

1.描绘武夷山自然风光

(1)“玉笥山屏。”(董《武夷山志》[4]《武夷九曲志》[12]载)

该石刻的年代、作者均不详。据董《武夷山志》记载,镌刻于武夷山大王峰。又据董《武夷山志》所收清代李卷《登大王峰记》记载,刻于大王峰升真观遗址后的石壁上:“乃升真观故址……观后石壁有‘玉笥山屏’四字。”但李卷同时发出疑惑:“然玉笥为第十七洞天,胡为书于是耶?”[4]

玉笥山位于江西吉州,玉笥山洞是道教天下三十六洞天之一,“第十七玉笥山洞,周回一百二十里,名曰太玄法乐天,在吉州永新县,真人梁伯鸾主之。”[15]而武夷山洞是道教天下三十六洞天之十六:“第十六武夷山洞,周回一百二十里,名曰真升化玄天,在建州建阳县,真人刘少公治之。”[15]

在武夷山大王峰刻“玉笥山屏”,意思是说武夷山十六洞天屏护着十七洞天“玉笥山”。武夷山地理位置上挨着江西,因此在空间上可以是玉笥山的“屏”,当然,要成为“屏”,不仅仅要有空间上的关系,更需要武夷山十六洞天的雄伟壮阔,方能为“屏”。可见这方石刻实际赞美了武夷山的雄伟。

(2)“一径桃花绕竹林,石楼高结万山阴。人间自有桃源路,不用渔郎别处寻。”[4]

该石刻镌刻于武夷山马头岩凝云庵后,作者吴立中。吴立中(?-1589),字公度,号景山,浦城人,明代学者。隆庆五年进士,无意仕进,上疏请求归养。守父丧后,隐居于武夷山杜葛岩,终老山中,著有《易性铨》《学庸大旨》《道德经注》等书,并在武夷山勒石数方。

这方题诗是赞美凝云庵景色胜似桃源,并表达作者悠然自得的隐居情怀:环绕竹林的一条开满桃花的幽静小路,石楼高耸于山的北面。人间本来就有胜似的桃源的景色,不需要渔郎到别处寻找。

2.命名武夷山景点

(1)“语儿泉。”(董《武夷山志》[4]《武夷九曲志》[12]载)

该石刻为景名题字,位于武夷山二曲溪南虎啸岩天成禅寺右,作者不详。语儿泉实为一股泉水,在天成禅寺殿堂的右壁,泉水从石隙喷出,洒落石上,蓄流为塘。董《武夷山志》:“语儿泉:禅院右,石隙中,循岩流激,声若小儿学语然。”[4]泉水流淌之声轻快清脆,好像乳婴牙牙学语之音,故名语儿泉。语儿泉也为不少诗歌所描写,如清代沈宗敬在天成禅寺的题刻《虎啸八景·语儿泉》诗:“夜半听泉鸣,如与小儿语。语儿儿不知,滴滴皆成雨。”清代王梓《虎溪洞访泉公不值》的诗句:“虎啸洞吟风,语儿泉飞雨。”[4]

相传语儿泉泉水甘洌,是冲泡武夷岩茶的一道名泉。明代吴拭《武夷杂记》称赞道:“余试采少许,制以松萝法,汲虎啸岩下语儿泉烹之,三德俱备,带云石而复有甘软气……泉出南山者,皆洁洌味短,随啜随尽。独虎啸岩语儿泉浓若停膏,泻杯中,鉴毛发,味甘而博,啜之有软顺意。”[4]

(2)“龙湫漱玉。”(董《武夷山志》[4]、衷《武夷山志》[3]、《武夷九曲志》[12]载)

此题刻镌刻于武夷山水帘洞,作者不详。水帘洞北距天心岩一公里,是武夷山最大的岩洞,素有“山中最胜”之称。岩壁高宽各数十丈,上凸下凹,形成岩穴。岩顶有两道终年不竭的流泉,微风吹动,化为水珠,摇曳分合,随风飘洒,仿佛天女散花,又俨若悬挂洞项的两幅珠帘,注岩下浴龙池,集成一泓深渊,渊水绿得深沉,似乎有神龙居中,故叫做神龙池。

“龙湫漱玉”说的就是水帘洞前那两股终年不断的清泉,就如老龙在龙潭里反复漱洗美玉。如此美景,恰如水帘洞岩壁上的石刻所云:“赤壁千寻晴拂雨,明珠万颗画垂帘。”“今古晴簷终日雨,春秋花月一联珠。”

简言之,武夷山摩崖石刻佚文数量不少,对武夷山摩崖石刻研究、武夷山摩崖石刻旅游、武夷山世界文化遗产发掘等方面都有重要价值意义,有待于进一步深入研究。