含贝达喹啉方案治疗耐多药肺结核的早期疗效和安全性研究

2021-09-07丁彩红熊瑜王庆高绪胜郝焱

丁彩红 熊瑜 王庆 高绪胜 郝焱

贝达喹啉为二芳基喹啉类化合物,通过抑制结核分枝杆菌的复制和休眠结核分枝杆菌中必需的ATP合成酶而使其能量耗竭,从而产生杀菌作用[1]。研究表明,含贝达喹啉抗结核方案可明显降低耐药结核病患者的死亡率[2],且疗效明显优于不含贝达喹啉治疗方案,已被较多国家证明其安全性和有效性[3-4]。但在贝达喹啉使用过程中也出现一些药物不良反应,其中以Q-Tc间期延长常见,考虑到不同人群药物不良反应发生风险的差异,临床亟需了解我国耐药结核病患者使用含贝达喹啉抗结核方案的安全性和有效性。笔者通过对接受贝达喹啉治疗的耐多药肺结核(multidrug-resistant pulmonary tuberculosis,MDR-PTB)患者进行初步临床研究,以期为贝达喹啉的早期疗效和安全性提供依据。

对象和方法

一、研究对象

采用前瞻性研究的方法,对2018年9月至2020年12月山东省胸科医院诊断为MDR-PTB且符合入组标准的83例患者进行含贝达喹啉的个体化抗结核方案治疗,剔除治疗过程中因不良反应退组的4例患者,最终79例完成贝达喹啉疗程治疗。其中,单纯MDR、广泛耐药(extensively drug-resistant,XDR)和准广泛耐药(pre-extensive drug resistance,pre-XDR)PTB患者分别为40、12和27例。收集研究对象基本特征资料[包括性别、年龄、居住地、体质量指数(BMI)],以及痰分枝杆菌涂片及培养结果、心电图、血常规、肝肾功能、胸部CT、药物不良反应等临床资料。本研究经山东省胸科医院伦理委员会批准,所有入组患者均签署知情同意书。

入组标准:≥18岁且经药物敏感性试验(简称“药敏试验”)证实为MDR-PTB(包含XDR-PTB和pre-XDR-PTB),应用不含贝达喹啉治疗方案效果不佳者。排除妊娠期或哺乳期患者;有高风险心脏病病史,既往出现过Q-Tc间期延长且Q-Tc间期>450 ms者;伴发严重疾病者,如丙氨酸氨基转移酶/天冬氨酸氨基转移酶(ALT/AST)>3倍正常值上限(ULN)或总胆红素>2倍ULN,肌酐清除率筛查时<30 ml/min,血红蛋白≤70 g/L和(或)血小板<50×109/L。

二、研究方法

1. 治疗方案:贝达喹啉最初2周内的给药剂量为400 mg/d,其后的22周为200 mg/次(3次/周)。所有患者在接受贝达喹啉治疗的同时也接受MDR-PTB 个体化治疗方案,其中,单纯MDR-PTB疗程为13~18个月,pre-XDR-PTB和XDR-PTB疗程均为24~30个月。个体化方案至少由4种有效抗结核药品组成,包括莫西沙星、左氧氟沙星、利奈唑胺、氯法齐明、阿米卡星、卷曲霉素、丙硫异烟胺、环丝氨酸、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、对氨基水杨酸、高剂量异烟肼、美罗培南和阿莫西林克拉维酸钾,其中,以利奈唑胺、环丝氨酸、莫西沙星和氯法齐明为常见。本研究中,72例(91.1%)患者使用利奈唑胺,71例(89.9%)使用环丝氨酸,56例(70.9%)使用莫西沙星,54例(68.4%)使用氯法齐明,31例(39.2%)使用阿米卡星。患者由临床医生和护士监督管理,并提供医疗和心理支持,以确保其完成治疗疗程。

2.患者随访:在使用贝达喹啉前1周内、使用后第2周和第4周,以及第4周后每个月均对研究对象安排1次临床访视。每次访视时,患者需自述临床症状,并接受心电图、血常规、血生化、尿常规检查,以及听力和视力等检测,以避免出现严重药物不良反应;同时留存2份痰标本用于痰涂片镜检及分枝杆菌液体培养,并对培养阳性样本进行药敏试验。

药物不良反应严重程度参照美国国立卫生研究院修改的《关于成人和儿童不良事件严重程度分级表》(2017.V 2.1版)进行分级。1级:暂时性或轻度不适,不需要医疗干预或治疗;2级:轻度至中度活动受限,可能需要协助,不需要或很少需要医疗干预或治疗;3级:明显活动受限,一般需要协助,需要医疗协助或干预,可能需要住院;4级:活动严重受限,非常需要协助,非常需要进行医疗干预或治疗,很有可能需要住院或疗养;5级:任何原因导致的死亡。将4级和5级视为严重不良反应。

Q-Tc间期延长分级标准:1级:无症状,Q-Tc间期为450~470 ms或间期与基线(用药前1周)相比延长幅度<30 ms;2级:无症状,Q-Tc间期为480~490 ms或间期与基线相比延长30~50 ms;3级:无症状,Q-Tc间期≥500 ms或间期与基线相比延长幅度≥60 ms,需要密切观察、及时复查,若仍≥500 ms则需要停药;4级:危及生命,如发生扭转型室性心动过速或与之相关的更严重的心室节律紊乱;5级:任何原因导致的死亡。

3.治疗效果评估:(1)阴转时间:记录初次痰培养阴转时间。将连续2次痰培养(定义为两次至少间隔30 d的痰液样本分枝杆菌培养)均阴性且在观察期内未复阳者视为良好结局,将无连续痰培养阴转或在观察期内阴转后再次复阳的患者或死亡患者视为不良结局。(2)病灶吸收情况:根据《耐药结核病化学治疗指南(2015)》[5]对贝达喹啉治疗结束后的病灶吸收情况进行疗效判定,分别为显效(病灶吸收>1/2)、有效(病灶吸收≤1/2,但存在明显吸收)和无效(病灶未吸收甚至播散或扩大)。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。(3)症状改善:包括患者治疗后痰培养阴转和空洞闭合(胸部CT显示空洞闭合或缩小≥1/3即为空洞闭合或有效)。

三、统计学处理

结 果

一、治疗结局

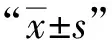

79例完成贝达喹啉治疗的患者中,72例(91.1%)结局良好(痰培养连续阴转);7例(8.9%)出现不良结局,其中4例(5.1%)患者无连续痰培养阴转,2例(2.5%)两次痰培养均阳性,1例(1.3%)20周时复阳。初治和复治患者出现良好结局比例的差异无统计学意义(Fisher精确概率法,P=0.089),MDR-PTB、pre-XDR-PTB和XDR-PTB出现良好结局比例的差异无统计学意义(χ2=1.756,P=0.416),见表1。

表1 接受24周贝达喹啉治疗的不同耐药类型耐多药肺结核患者的治疗结局

二、不同治疗时间痰培养阴转情况

痰培养阴转时间的中位数(四分位数)为4(2,8)周,第2、4、8、12、16、20、24周时的累计痰培养阴转率随治疗时间的延长而逐渐增高,分别为30.4%(24/79)、51.9%(41/79)、70.9%(56/79)、83.5%(66/79)、87.3%(69/79)、88.6%(70/79)、91.1%(72/79)。其中,单纯MDR-PTB、pre-XDR-PTB和XDR-PTB患者痰培养阴转率分别由2周时的32.5%(13/40)、29.6%(8/27)和25.0%(3/12)上升到24周时的92.5%(37/40)、92.6%(25/27)和83.3%(10/12);初治耐药和复治耐药患者痰培养阴转率分别由2周时的38.5%(10/26)和26.4%(14/53)上升到24周时的100.0%(26/26)和86.8%(46/53)。

三、影像学表现

79例患者完成24周贝达喹啉治疗时,胸部CT显示病灶吸收有效率为100.0%,其中54例(68.4%)病灶明显吸收;57例(72.2%)空洞吸收有效,23例(29.1%)空洞闭合。

四、治疗结局的影响因素分析

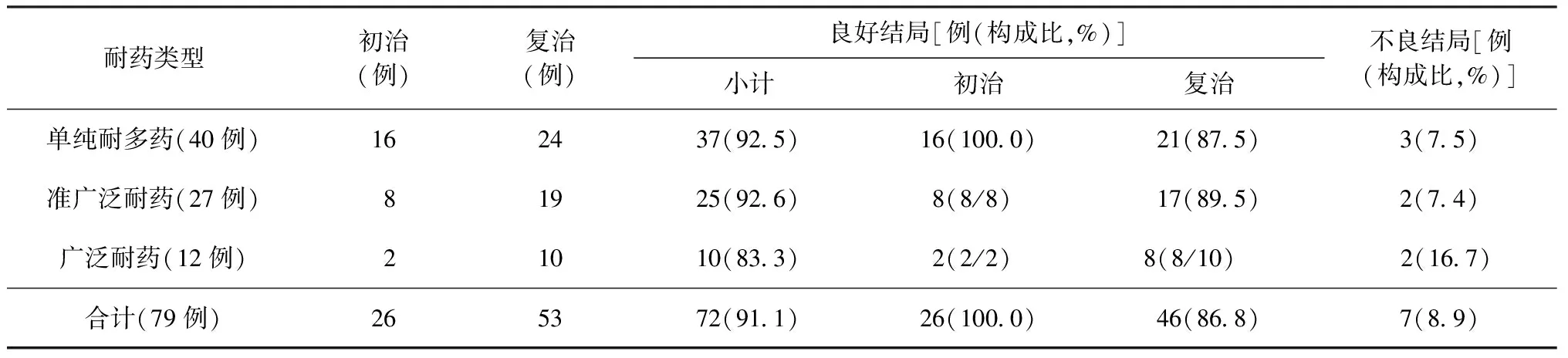

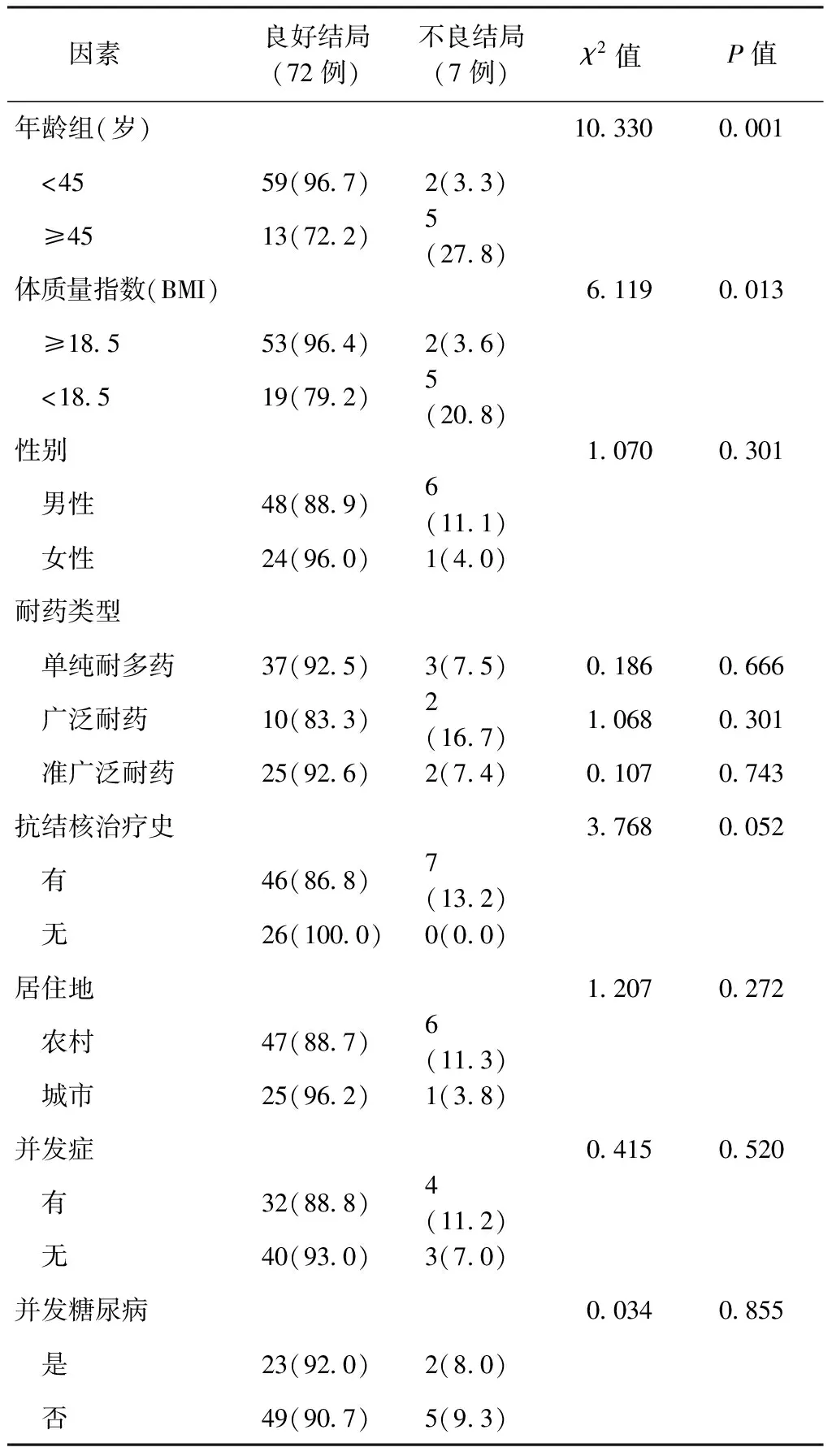

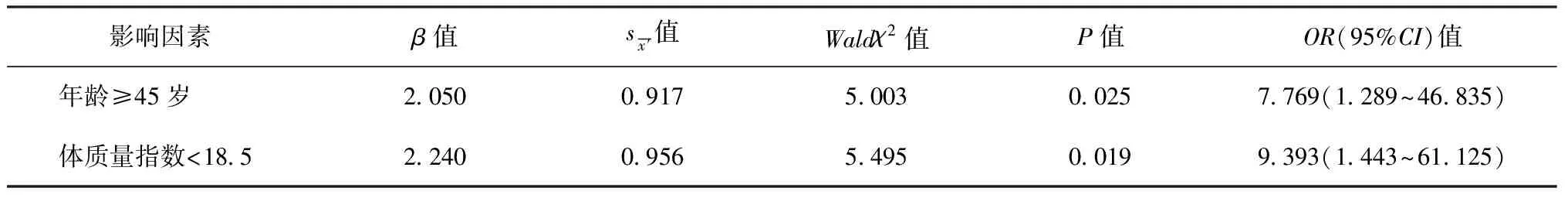

单因素分析显示,BMI<18.5和≥45岁年龄组的患者出现不良结局的比例明显高于BMI≥18.5和<45岁年龄组患者,差异均有统计学意义(表2)。将BMI及年龄组(赋值见表3)纳入logistic回归模型,结果显示,BMI<18.5和年龄≥45岁是出现不良结局的危险因素(表4)。

表2 接受24周贝达喹啉治疗的耐多药肺结核患者治疗结局影响因素的单因素分析[例(构成比,%)]

表3 logistic回归分析变量赋值表

表4 接受24周贝达喹啉治疗的耐多药肺结核患者治疗结局影响因素的logistic回归分析

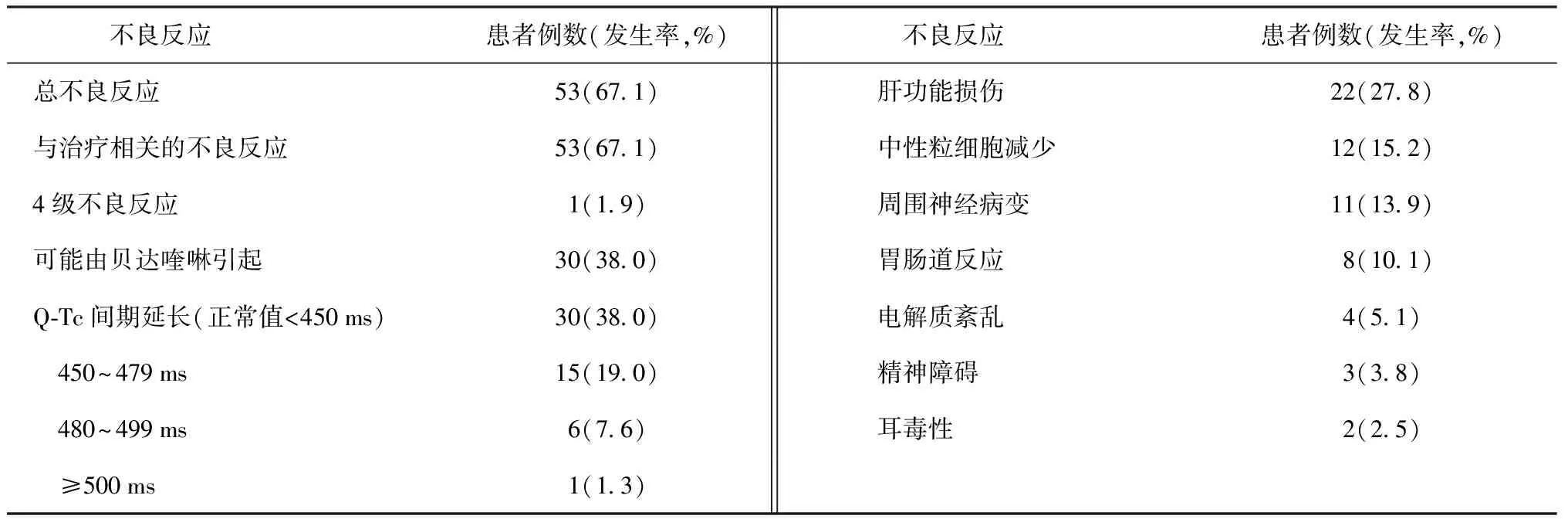

五、安全性分析

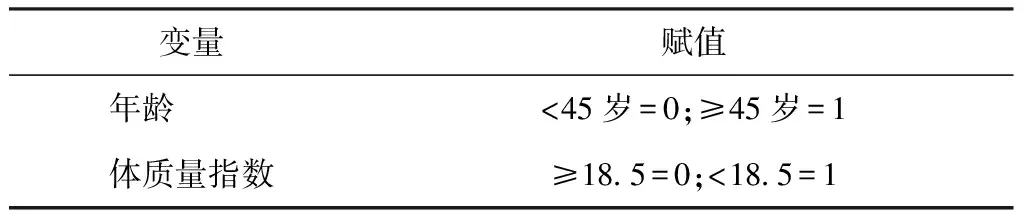

79例患者在24周的治疗中,53例(67.1%)发生了不良事件,以Q-Tc间期延长(38.0%,30例)、肝功能损伤(27.8%,22例)、中性粒细胞减少(15.2%,12例)和周围神经病变(13.9%,11例)为常见。其中,严重程度为1级者21例(39.6%),经观察后症状好转;2级者7例(13.2%),观察或对症治疗后症状好转;3级者24例(45.3%),包括15例 Q-Tc间期延长者(予定期复查心电图,未进行干预及停药)和5例肝功能损伤者(保肝治疗后好转),以及低蛋白血症、视力下降、周围神经病变、肌肉疼痛各1例,前3例考虑与利奈唑胺有关,停用后好转,后1例停用左氟氧沙星后好转;4级1例(1.9%),为严重胃肠道反应,药物干预及停用贝达喹啉后好转。见表5。

表5 79例接受24周贝达喹啉治疗的耐多药肺结核患者治疗期间不良反应发生情况

六、Q-Tc间期的动态变化

30例出现Q-Tc间期延长的患者中,Q-Tc间期延长3级者为15例,均较使用贝达喹啉前1周内Q-Tc间期的差值≥60 ms,其中,1例在第16周出现Q-Tc间期≥500 ms,但无明显不适,复查心电图后Q-Tc<500 ms。79例患者的Q-Tc间期均随贝达喹啉使用时间的增加而呈现先上升后下降的现象,第12周时达到高峰,各监测时间点(分别为第2、4、8、12、16、20、24周)Q-Tc间期分别为(427.67±24.16) ms、(433.27±29.39) ms、(433.60±31.56) ms、(436.10±27.97) ms、(430.40±26.21) ms、(433.97±20.62) ms、(429.50±20.68) ms,与用药前的Q-Tc间期[(417.93±22.16) ms]的差异均有统计学意义(t=-2.172,P=0.038;t=-2.769,P=0.010;t=-2.739,P=0.010;t=-3.170,P=0.004;t=-2.263,P=0.031;t=-4.439,P<0.001;t=-2.861,P=0.008)。79例患者中有72例除贝达喹啉外还同时使用了至少1种其他可导致Q-Tc间期延长的药品,包括左氧氟沙星、莫西沙星、氯法齐明。

讨 论

在我国近年开展的一项研究中发现,接受18个月标准化治疗的MDR-TB患者中,只有53.7%的患者在治疗6个月末痰培养阴转[6]。而本研究对经规范治疗方案治疗后效果不佳的MDR-PTB(包含pre-XDR-PTB和XDR-PTB)患者,使用含贝达喹啉方案治疗24周,结果发现,有91.1%的患者痰培养阴转,其中还包括12例XDR-PTB患者和27例pre-XDR-PTB患者,这些患者往往比单纯MDR-PTB患者更难治疗。由此说明,贝达喹啉对MDR-MTB具有显著的杀菌活性[7],可明显提高MDR-PTB患者的痰培养阴转率,且对单纯MDR-PTB、pre-XDR-PTB和XDR-PTB患者的痰培养阴转率差异无统计学意义,进一步说明贝达喹啉的治疗效果显著。这与Borisov等[8]报告的结果一致,但高于Pontali等[9]的荟萃分析结果(约80%),考虑原因如下:(1)个体化方案的影响,如在我国利奈唑胺的耐药率很低[10],如果在个体化方案中使用了利奈唑胺等耐药率较低的药品,则极有可能提高治疗患者的痰菌阴转率。(2)心理干预和治疗管理提高了患者治疗依从性,保证了治疗的规范、全程,对提高患者痰培养阴转率起到了重要作用。研究还显示,使用含贝达喹啉方案治疗24周时,初复治患者痰培养阴转率的差异也无统计学意义,说明贝达喹啉对复治患者仍具有很好的敏感性,其治疗效果未受到患者复治情况的影响。

本研究在对贝达喹啉治疗后出现的不同结局进行分析时发现,BMI<18.5和年龄≥45岁是MDR-PTB 患者治疗后发生不良结局的危险因素,考虑低BMI患者的脂肪组织较少,可能会明显降低贝达喹啉在患者体内脂肪组织中的聚积浓度[11],从而影响其治疗效果;而中老年患者由于机体各项机能的衰退、免疫力和药物代谢能力的明显降低,以及并发症的逐渐增多,极有可能影响药物对MTB的杀伤能力,加之中老年患者治疗依从性相对较差,也会进一步影响治疗效果。

本研究显示,使用含贝达喹啉方案治疗MDR-PTB有较高的安全性。尽管67.1%的患者发生了药物不良反应,但28例(52.8%)为1和2级程度,患者均能耐受,也未进行干预。Q-Tc间期延长、肝功能损伤、中性粒细胞减少和周围神经病变是主要的药物不良反应,考虑肝功能损伤可能与丙硫异烟胺、吡嗪酰胺等相关,中性粒细胞减少和周围神经病变可能与利奈唑胺相关。

Q-Tc间期延长已被一些研究认为可能与使用贝达喹啉有关[12]。本研究中,38.0%的患者出现了Q-Tc间期延长,低于以往报道结果[8],且仅有1例患者的Q-Tc间期≥500 ms,但患者无明显不适,复查后即低于500 ms,因是偶发事件,难以判定为药物不良反应。研究还发现,Q-Tc间期随贝达喹啉使用时间的增加而逐渐延长,并在第12周末时达到高峰,与谢莉等[13]研究一致。值得注意的是,Q-Tc间期的延长还可能与其他抗结核药物有关,如氟喹诺酮类药物、环丝氨酸、氯法齐明[8,14]。而本研究中91.1%的个体化方案中至少含1种氟喹诺酮类药物和(或)环丝氨酸和(或)氯法齐明,均有可能导致Q-Tc 间期延长,尤其是几种药物同时联用时[15]。故在使用含贝达喹啉方案治疗MDR-PTB时,应注意其与其他药物联用时导致Q-Tc间期延长的叠加作用,应定期监测患者心电图。

综上,对我国MDR-PTB患者治疗的个体化方案中加入贝达喹啉可明显提高患者的早期痰培养阴转率,降低死亡率,具有较好的安全性和良好的耐受性。但本研究未能设立对照组,可能会影响对疗效的评价,且只观察了完成贝达喹啉治疗24周时的结局,有可能高估其治疗效果;另外,选择的患者均无重大疾病,也可能会影响疗效的评价。