明代《目连救母》宝卷及其神圣空间的视觉呈现

2021-09-07孙超

孙超

1.《目连救母》宝卷的视觉元素

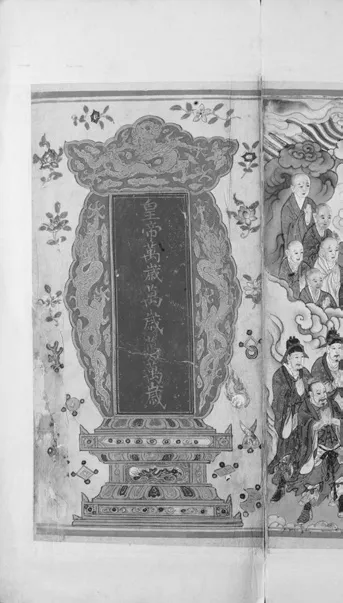

中国国家图书馆藏《目连救母》宝卷(略称“国图本目连宝卷”)和俄罗斯冬宫博物馆藏《目连救母》宝卷(略称“冬宫本目连宝卷”)均为抄绘精美的手抄本,内含彩色插图。前者原为郑振铎旧藏,他将其定为元末明初写本[1]。宝卷原始装帧形式为蝴蝶装,后重新装裱为30×30 厘米的方册。蝴蝶装的装帧形式格外注重视觉效果,可以使跨页图像更加完整地呈现。宝卷卷末有护法神韦陀像和书牌。纸型为约三十公分的正方形,封面为外表敷贴绣花绢帛的硬纸。每页纸都是白绵纸附贴外表绢帛的硬纸片。八幅彩色插图,画技高超。实际有字的纸为四十六页,每页十二行[2],每行十六字,为工整的正楷书写,每节文字之间有十朵彩色花卉图案相隔。绢帛为金碧丝线所织,显得金碧辉煌。朱恒夫于1984年5 月在北京图书馆(今中国国家图书馆)亲眼所见此宝卷,并在机缘巧合下识读出书牌上的文字。“当末页迎着上午透进窗棂的阳光,看清了该页的图画,为一座碑的图像上部、左右绘有金黄色的三条龙,中间为红黄二色镶边的长方形立碑。”[3]朱恒夫将“书牌”描述为“金色立碑”,推断其为皇家之物无疑。“书牌”为双层底座,上面镶嵌宝珠。三条金龙盘绕于左右和上部,顶端有花卉图案。

图1《目连救母》宝卷“书牌”及韦陀像 中国国家图书馆藏

图2 苏汉臣《秋庭戏婴图》宋(局部) 台北故宫博物院藏

“杂宝纹”在宝卷发展中期广泛应用,如明宣德三年(1428)经折装写本《真禅内印顿证虚凝法界金刚智经》(略称“《金刚智经》”),明成化时期刻本《释氏源流应化事迹》,罗清无为教《五部六册》,万历时期彩绘本《金刚般若波罗蜜经》等。实际上,在此之前的这两部《目连救母》宝卷的“龙牌”和“书牌”周围就散布着金铤、银锭、宝珠、犀角、珊瑚、方胜等类似“杂宝”的物件。“杂宝”说法较早见于佛典中,意指珍贵稀有之宝,如《佛说成具光明定意经》中“杂宝璎珞,散于佛上。”《大方广佛华严经·普贤菩萨行愿品》卷第二十三《入不思议解脱境界普贤行愿品》:

……种种宝器,盛众杂宝。所谓金刚器中,盛种种香宝。香器中盛种种衣,摩尼妙宝。庄校严饰,辇舆车乘,众宝璎珞。[4]

《西京杂记》卷二“四宝宫”条载:“武帝为七宝床、杂宝桉、厕宝屏风、列宝帐,设于桂宫。时人谓之四宝宫。”[5]《太平广记》卷第四百三“宝四”(杂宝上)、卷第四百四“宝五”(杂宝下)列举“杂宝”二十余种:如犀、珊瑚、玉如意、七宝鞭、玉清三宝、宝骨、紫羜羯、紫贝、玳瑁盆等。[6]

“杂宝纹”由具有吉祥寓意的诸宝物组成,如祥云、金铤、银锭、宝珠、犀角、如意、珊瑚、方胜、古钱、灵芝、玉磬、象牙、艾叶、琉璃、玛瑙、菱镜、砗磲、书卷等。明代“杂宝纹“组合趋于定型,多为金铤、银锭、宝珠、珊瑚、古钱、方胜、犀角、象牙等。早在宋代,杂宝纹样就饰于器物之上。1975 年福州市新店浮仓山宋黄升墓出土,现藏福建博物院的南宋刻花髹漆木尺上就有阴刻古钱、犀角、银锭、方胜、花卉等纹饰。苏汉臣《秋庭戏婴图》中孩童玩耍的纸牌玩具上也绘有一组杂宝图案,包括卷轴、珊瑚、胡玛瑙、金铤、犀角、方胜、象牙等。

辽金墓室壁画中也时常出现“杂宝纹”纹样。如山西大同东风里辽代壁画墓东壁和南壁壁画中有大量散落的“杂宝”图案;山西繁峙杏园村金墓东南壁、西南壁、北壁上均有散落的珊瑚、犀角等“杂宝”;宣化韩师训墓后室西北壁壁画中也出现了犀角、钱币状的杂宝“纸锭”。金代《赵城金藏》的扉画《释迦牟尼讲经说法图》中佛座四周就已经出现“杂宝”纹样。这与《佛说成具光明定意经》中“杂宝璎珞,散于佛上”说法是吻合的。这些“杂宝”图案最初是三三两两分散使用的,在这两部《目连救母》宝卷及其后明代经卷中则以大量组合的形式穿插出现于文字内容或插图上,尤其是在佛陀说法、韦陀护法等画面周围或经卷中提及“佛法僧”的位置分布,这种从分散走向组合变化的内因或许与佛教供养传统有关。

《目连救母》宝卷插图中韦陀护法神的形象造型生动,结构准确,形象逼真传神。面部呈圆润饱满状,体格魁梧,高鼻厚唇,又似一稚气未脱的年轻武将模样。韦陀身穿甲胄,勇猛神武,双手合十,金刚杵置于双臂之上,以表为佛护法之坚定意志。正所谓“韦陀天将菩提身,慈悲安护伽蓝门。金刚宝杵镇秽孽,誓安佛法禅缘深”。韦陀作为佛教护法天神,在传统寺院中往往面朝大雄宝殿,以起到镇护道场的作用。《目连救母》宝卷中韦陀神像置于卷末,正有护教、护法、护卷,增强道场庄严神圣之意。其脚下同样分布着“杂宝”纹样,营造出一种强烈的道场意味。

图3 山西繁峙杏园村金墓 东壁壁画

图4《目连救母》宝卷“书牌”及韦陀像 俄罗斯冬宫博物馆藏

图5《目连救母》宝卷“龙牌”俄罗斯冬宫博物馆藏

冬宫本《目连救母》宝卷形制与内容与国图本《目连救母》宝卷几乎完全一致。现为经折装,装裱尺寸为40×18.5 厘米,插图尺寸为30×16.3 厘米[7],同样位于文字之前,保留的情节相对完整。此本原为四册,现存一、三、四这三册,封面分别编号“元、利、贞”,缺失编号为“亨”的第二册。“元、利、贞、亨”往往引申为四季、四德等,出自《易经》乾卦的卦辞。第四册卷末“书牌”青地金字题有“大明正统五年皇妃姜氏敬献”,说明此宝卷由宫廷后妃捐资,内经厂印制。正统年间多位皇妃,如诚孝、孝恭皇后等,都笃信佛教,出资修建佛教寺院、刊印经卷。只是,这个“姜氏”的身份尚无法通过史料确定。至少,这说明当时明代宫廷后宫妃嫔与宝卷抄写制作有着密切关联,反映出当时的宫廷佛教信仰风气。“龙牌”上题“皇帝万岁万岁万万岁”。“龙牌”和“书牌”主体部分左右和上部有三龙盘绕,基座上镶嵌宝珠,四周布满“杂宝“纹样和花卉图案。

值得注意的是,冬宫本《目连救母》宝卷的“龙牌”和“书牌”书写字体并非完全相同。“龙牌”的字体为工整的小楷书写,字迹隽秀,与上述《金刚智经》“龙牌”字体较为相近。后者内文为明代著名书法家沈度抄写。“龙牌”也是其题写,且与“书牌”字体一致。相比之下,冬宫本目连宝卷“书牌”字体则显得较为粗放,字迹与“龙牌”和内文明显相异。由此可以推测,“龙牌”和“书牌”的书写者应该不是同一人,而且很可能并非同一时间书写。“书牌”一般刊刻宝卷制作年份和资助人信息。笔者推断,冬宫本目连宝卷可能并非一部孤本,而是一批。《目连救母》宝卷确定抄写底本后,由宫廷内经厂统一制作完成,并且提前预留出“书牌”的书写位置,在宫廷皇妃或王公贵族资助刊印和抄写时,直接在“书牌”上题写年份和资助人信息即可。如此一来,既方便操作,也能避免因宝卷多次传抄带来的讹误或质量下降问题。制作完成后,再统一颁发给宫廷皇室成员或寺院机构个人持诵供奉,而不用于公开的宣讲或作为道场底本。

周绍良旧藏明嘉靖七年(1528)刊本《销释金刚科仪》,由尚膳太监张俊等印造。卷末书牌内有题记云:

奉佛信官尚膳监太监张俊同太监王印诚造《心经卷》《目连卷》《弥陀卷》《昭阳卷》《王文卷》《梅那卷》《香山卷》《白熊卷》《黄氏卷》《十世卷》《金刚科》共十六部。

嘉靖七年二月吉日施。崇惠寺常住永远遗传。[8]

嘉靖二十二年(1543)刻本《药师本愿功德宝卷》就是由德妃张氏和五位公主共同出资赞助的。卷末题记:

大明德妃张氏却五公主谨发诚心真舍资财,命工彩画。佛总灵山会西方境斗母等圣像十四轴;道总三皇圣祖南北斗等圣像十九轴,共三十三轴。香花灯烛永远供养拜谐。刊刻药师宝卷板一副,印施流通宣诵,消灾延生;印造王灵官经一百卷、土地经一百卷,讽诵功德□□善利,永保金枝盛茂。惟愿九重殿上,常沾雨露洪恩,侍覩龙颜,四序常臻,卲庆四恩。总报三界,均资法界有情,却登彼岸。大明嘉靖二十二年是二月二十五日施。[9]

由上可知,在明代宫廷印造宝卷时就存在批量生产的现象,甚至每次会印制上百卷。明代宫廷后妃太监、贵族大臣多青睐民间通俗艺术和表演,这也使得他们成为宝卷刊印的赞助人,当时的皇家内经厂也大都支持刊印宝卷。明代女性宗教信仰受到限制,不能出入寺院烧香拜佛,或者参与佛教活动,应该也被禁止抄写经卷。因此,姜妃出自请人(僧侣)抄写一部冬宫本《目连救母》,并在“书牌”上留下款识,以表诚心。宫廷女性文化水平应该普遍高于下层人民,具备阅读能力。捐资请人所写的宝卷持有者对自己的宝卷十分珍视, 一般多在卷末附载抄写的年、月及抄写者的名字, 还有抄写缘由以及抄写所花费用等。题写捐资人名字,则表明宝卷为其私人所有,不会公开流通。

《目连救母》宝卷具有丰富的视觉元素,图像已经超越了目连故事文本的功能。画面中加入诸多可供读者反复回味和想象的符号元素,在激发读者仔细阅读欲望的同时,更能增强画面神圣想象空间的直观性。

2.作为修持仪轨底本的目连宝卷

这两部《目连救母》宝卷扉画均为佛陀说法图,明显是仿照佛经、道经抄本形式绘制的。诸弟子、菩萨等信众双手合十,虔诚地听佛陀讲经说法,四周五彩祥云萦绕,似在天界仙宫。图中人物大多着中国式服装,带有明显的汉化元素。宝卷抄本形式与佛经大致相同,包括卷首扉画、宝卷正文、资助人信息,只是内含多幅彩色插图。两部《目连救母》宝卷均未留下抄写者和插图绘制者的名字,它们是否由宫廷书法家或画家抄绘,目前不得而知。

冬宫本《目连救母》宝卷基本可以确定是出自宫廷之手,与其年代相近的《金刚智经》同样是带有精致插图的抄本。此经抄于明代宫廷,款署“臣沈度敬书”、“臣商喜敬绘”。经折装形制,分上中下三册。外包黄绫地织团花金锦,三册均贴墨底金书题签“真禅内印顿证虚凝法界金刚智经”。内文朱线勾上下双栏,每半页书写六行,每行最多十七或十八字,正文墨书楷体,梵文咒语另以青、白、金、朱、绿等不同颜色书于彩底金边圆轮之内。正文空白处分布有珊瑚、如意、犀角、象牙、法螺、经卷、银锭、玉磬等“杂宝纹”和藏传佛教的“八吉祥纹”。卷首为两尊“龙牌”,各占半页,青地金字题“皇帝万岁万岁万万岁”“大明宣德三年三月十五日制”。前者“龙牌”四周环绕凤鸟和花卉图案,后者“龙牌”则四周盘绕龙和花卉。基座均典雅方正,富有厚重感和庄严感,道场意味浓厚。全经附一百零六幅精美的彩绘插图,是台北故宫博物院收藏佛经中插图最多的一部,同时也是目前已知唯一有明确纪年、题为商喜绘制的宗教绘画作品。下卷文末款署“臣沈度敬书”“臣商喜敬绘”。

《金刚智经》的彩绘插图应当是商喜以经文内容为根据创作而成的,兼具汉藏艺术风格。佛陀说法画面表现的是蓝色底的天空中萦绕着簇簇五彩祥云。下部空旷的地面上主次分明地排列着佛陀、弟子和女性信众。五色祥云、毫光和金色毫光是明代道释题材绘画中常出现的表现元素。五彩祥云几乎遍布《金刚智经》所有插图之中,明代寺院壁画、佛教水陆画、佛教经卷、插图小说中也常出现类似图像。冬宫本《目连救母》宝卷插图与《金刚智经》插图有诸多相似之处,如“龙牌”的形制,内文朱线勾上下双栏,图中分布的“杂宝纹”,五彩祥云的绘制手法等。由此可以推测,冬宫本《目连救母》宝卷插图应当也是出自宫廷画家之手,整部宝卷由抄写者和绘图者共同合作完成。

《金刚智经》内容兼具儒释道三教,文本和插图描述了密教曼荼罗、咒语等持诵修持内容,还记录了诸多密教神祇名号与形象,如毗卢遮那佛、金刚藏菩萨等。经中还描绘有不少道教法术相关的符咒和人物形象,如日月精、西王母、三足乌等。根据内容可知,此为修法仪轨经。修法的最终目的是达到“乌贤寂智境界”这种大空的成佛境界。透过经文、插图所描绘的内容以及文末款识可以推断,此经应为阅读者私人持诵,读者或许就是此法修行之人,其身份可能是明朝宫廷贵族,甚至皇帝本人。如果真是如此的话,那么此经就是专门为宫廷阅读者量身定制的修持仪轨底本。

图6《目连救母》宝卷“刘青提地狱受苦”情节 俄罗斯冬宫博物馆藏

图7《目连救母》宝卷“目连拜世尊求救母之法”情节 俄罗斯冬宫博物馆藏

图8《目连救母》宝卷“刘青提脱狗体升天”情节中国国家图书馆藏

早在目连变文的发展阶段,就已出现其作为家中设冤魂祭祀道场荐亡时做功德的修持仪轨和仪式指南功用,在家中开设小型祭祀道场进行讲唱或者持诵阅读,被视作与佛经具有同样功用的仪式化文本。目连变文的抄写可能是出于追福设供、祭祀亡灵冤魂等道场需要。如P.2193《目连缘起》给出了具体的荐亡仪式操作方法:

(佛曰):吾今赐汝威光,一一事须记取:当往只园之内,请僧四十九人,七日铺设道场,日夜六时礼忏,悬幡点灯,行道放生,转念大乘,请诸佛已虔诚……七日六时长礼忏,炉焚海岸六铢香,点灯做道悬幡盖,救拔慈亲恰相当。

P.3107 卷子背面题“大目乾连变文一卷”,中部写:

谨请西南方鸡足山宾头卢颇罗堕和尚,右今月八日,于南阎浮提大唐国沙州,就净土寺,奉为故父某某大祥,追福设供,伏愿誓受佛敕,不舍苍生,兴运慈悲,依时降驾。戊寅年六月十六日孤子某某谨疏。

《金刚智经》开篇即是“昔日方寸道场……”,可见它原本就是用于道场。方寸之间即为道场,阅读者可以持诵此经进行观想,想象自己已经达到成佛境界。国图本目连宝卷中有诸如“念佛原是古道场,无边妙义卷中藏。善人寻着出身路,十八地狱化清凉。”“一句弥陀,原是古道场”此类的内容。可见,《目连救母》宝卷应当与《金刚智经》和目连变文具有同样的功用,都能成为信众持诵修持的仪轨底本。由于目连宝卷精致的装潢设计,加之“书牌”“龙牌”等传递出强烈的宫廷特征和皇权意味。笔者推测,其可能与《金刚智经》类似,也是宫廷造经部门专门为帝后皇妃或达官贵人定制抄写的,供其私人持有念诵和随时阅读的仪轨底本。

3.《目连救母》宝卷的神圣空间营造

这两部《目连救母》宝卷富丽堂皇的形制和考究的装饰及插图,除了它们可能是宫廷出资赞助抄传这个原因外,或许还与其供奉需要有关。“杂宝纹”“护法神”等元素也向宝卷持有者透露出明显的道场意味,使得他们对持奉此卷的功用深信不疑。扉画佛陀说法,末尾韦陀护法,加上“杂宝纹”等诸多道场元素,使《目连救母》宝卷本身构建成一个冤魂祭祀的神圣想象空间,图像能够让这个神圣想象空间完全可视化。

白若思认为这两部《目连救母》宝卷用于个人对文本的阅读,很可能是一种面向文化水平程度不高的妇女儿童的,带有插图并用于道德教化的启蒙读物,而非演唱表演中的公共展示。[10]或许并非如此,如果宝卷的插图仅仅作为说明故事情节以辅助认知的话,即使粗糙的造型和图像也完全可以实现这个功能。这两部《目连救母》宝卷为何还需要精致的装潢和插图呢?这似乎不是面向文化水平层次较低且理解能力有限的妇女儿童,而是文化水平和修养都比较高,阅读能力强的上层社会成员。

相比参加目连宝卷宣讲这种群体性公开活动的体验,阅读《目连救母》宝卷则是个人十分私密的感悟体验,读者掌握充分的自主权,可以自由安排阅读速度和顺序。宝卷不受舞台戏曲演出的约束,是能够充当“耳目之玩”的案头读物。当目连宝卷被读者置于指掌之间翻阅时,获知目连救母故事本身的内容已不再是最主要的目的,它或许可以被当作宜于把玩的物品。这就使观者对目连救母故事的认知方式,从公众集体观赏的行为转向私密的阅读经验和反复玩味的视觉体验与感官体验。这应该也是两部《目连救母》宝卷特别重视版面设计与视觉效果的原因。

这两部《目连救母》宝卷应当是像“案头之物”一样作为私密性物质媒介,用于个人观赏把玩或供奉,可能在特定时间如丧期、鬼节等祭祀家中亡灵或冤魂时取出使用。宝卷持有者自行或请人抄写《目连救母》宝卷,通过文本、图像等元素的配合,构建出小型盂兰盆道场神圣想象空间进行祭祀荐亡。正因为《目连救母》宝卷及其插图小巧便携,可以随时随地在家宅,甚至女性闺阁等场所举行。正如家宅邸充当变文讲唱场所那样,俄藏符卢格编365 号《妙法莲华经讲经文》就写道:“或请师僧和尚,家中开道场。盛教杂言杂语,且要亲情解闷。”明代妇女宗教信仰被限制,不能自由出入寺院烧香拜佛,这就使得寺观僧尼得以被请至家中进行宣卷讲唱。正因如此,当时宣卷的主要听众是妇女,《金瓶梅词话》中就多次提及王姑子、薛姑子被西门庆的妻妾们邀请到家中“宣卷”。[11]

宝卷开篇有“举香赞”和“开经偈”,这实际上是呼唤神佛力量的“致辞”,同时也是道场中请神佛仪式的重要组成部分。通过焚香、请佛,建构出虚拟的神圣空间,建立神佛与亡者冤魂的超度和受度关系。正如与目连救母故事相关的《地藏宝卷》开经偈所说的那样:“宝卷初开起,此处是佛堂。休说闲言语,如来降道场。”持卷人信奉的神佛在此时会悄然而至,连结阴阳两界,将“冤魂”在幽冥世界的处境传达给阳间的持卷人,同时将持卷人的祈福带给“冤魂”。正如S.2614《大目乾连冥间救母变文》、P.2319《大目乾连冥间救母变文一卷》等目连变文中的“最初说偈度俱轮,当时(持)此经时,有八万菩萨、八万僧、八万优婆塞、八万优婆姨,作礼围绕,欢喜信受奉行。”通过发愿诵读,营造出佛陀、菩萨降临道场的氛围。

诸神降临“道场”后,持卷人成为沟通亡魂与神界、阳界、阴界,超度亡魂的媒介,共同建构一个亡魂与神佛、鬼魂、先祖的关系。持卷人打开宝卷诵念“举香赞”和“开经偈”,周围世界就构成了一个短暂而虚幻的“神圣空间”,即虚拟的小型盂兰盆冤魂祭祀道场。诸佛菩萨的“降临”似乎使得这个场域具有无边的法力。焚香、请佛等行为使信众家中这样的凡俗之地瞬间成为诸神降临的圣坛。通过唱念方式与亡者冤魂沟通,持卷人与受仪者的联系不断加强,成为冤魂亡灵在诸神和信众面前的代言者。同时,也与诸佛、菩萨等神祇建立一种邀请与应邀的关系。诸神降临“道场”后,持卷人成为沟通亡魂与神界、阳界、阴界,超度亡魂的媒介,共同建构一个亡魂与神佛、鬼魂、先祖的关系。

不同于讲经、变文等说唱形式,宝卷并非仅仅说给现世的人听,还会试图让冤魂亡灵“感知”。在这个“神圣空间”内,人与天界神佛和幽冥世界冤魂之间的沟通桥梁被架设起来。这个“神圣空间”又是可控的,不依附于任何实体空间。在这个神圣空间内打开宝卷,信众的现世时间似乎被中止,而融入神圣空间,进入仪式状态。合上宝卷,它就会随之闭合甚至消失。仪式即虚拟的世界,在这个特殊的“神圣空间”里,在《目连救母》宝卷的叙事时间轴上,持卷信众的人生体验会随着目连救母故事主角的命运在虚拟的“仪式空间”中跌宕起伏。空间被时间化,时间也被空间化。

“开经偈”即佛教念经前所念诵的四句偈语:“无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇;我今见闻得受持,愿解如来真实义。”明清宝卷除多用此形式以外,还衍生出“××宝卷才展开,诸佛菩萨降临来”的形式。国图本《目连救母》宝卷开经偈为:

生天宝卷才展开,诸佛菩萨降来临。

阴超逝化生净土,阳保善眷永无灾。

西方路上一只船,万古千秋不记年。

东来西去人不识,不度无缘度有缘。

父母生身不可量,高如须弥月三光。

若报父母恩最深,同登瑜伽大道场。

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。

我今见闻得受持,愿解如来真实意。

在冬宫本《目连救母》宝卷开经偈之前,有“道场众等合掌当胸,端坐如法,举念心经以毕白文卷。大众虔诚齐声和佛,所有功德。”“归命十方一切佛、法、僧……法轮常转度众生。”首先点明此宝卷的道场功用和性质,然后用一段散文引出《目连救母》宝卷故事:“夫目连卷者乃青提夫人作诸恶业, 因所知也, 以此心多杀害……”目连救母故事缘起后为“目连宝卷古今传,劝人行孝结良缘。诸佛菩萨弘誓愿,人生百行孝为先。良言普劝世间人,广行孝道奉双亲。敬亲好似弥陀主,龙天偏向孝心。奉劝众人行大孝,切莫生起忤逆心。孝顺感动天和地,千年万载作贤人”,带有强烈的儒家劝善意味。紧随其后的便是以“如是我闻”这种佛经的开头来展开“开经偈”,即“目连宝卷才展开……”。

刘氏青提堕入地狱,目连不忍母亲受苦,寻遍诸狱,救母出离地狱。救母过程中,目连得世尊所赐袈裟、钵盂、锡杖三件宝物,谨遵救母之法:

汝今披我袈裟,执我钵盂锡杖,前去地狱门前,振锡三声,狱门自开,关锁脱落。一切受苦众生,听我锡杖之声,皆得片时停息。[12]

同时,世尊亲助目连救母:

领诸大众,驾五色祥云,眉间放万道豪光,照破诸大地狱。铁床化作莲池,剑树化为白玉……慈悲救苦,怨鬼尽出离。尊者因大孝,游地狱救亲娘,业障深难度,灵山动法王。[13]

地狱中的饿鬼冤魂,蒙佛愿力,都得到超度。但是,目连母亲却没有超升,目连再次寻求世尊帮助,并求得救母脱离黑暗狱入饿鬼道之法。此时,《目连救母》宝卷中的冤魂祭祀虚拟仪轨,随之进入到最关键的阶段:

请礼诸佛菩萨,十方圣众,持念大乘经典……青提夫人,蒙佛法力,仗佛神通,离黑暗狱,入饿鬼城。[14]

目连母亲堕入饿鬼道受苦,世尊告知目连救母出离饿鬼道的方法就是“礼请诸大菩萨,燃灯造幡,放诸生命。”脱离饿鬼道后,青提又在王舍城托生化为狗身,其脱离狗身升天的方法是:

七月十五日中元节令日修设血盆盂兰胜会,启建道场,汝母才得脱狗超昇,方得人身。尊者听说,心中大喜,即依佛勑,修建胜会,青提得脱狗体,引母直至会中,佛与摩顶授记,五百大戒,顿除邪心,皈依正法。[15]

宝卷在道场法会宣讲,信众既要看和听,也要唱和。《目连救母》宝卷中包含“唱佛号”的内容,在讲到青提夫人脱沉沦,离地狱的方法,就是“一声佛号出沉沦”。唱念佛号,如来现身,“慈悲救苦,怨鬼尽出离”,镬汤地狱顿时化作莲池。抄诵《目连救母》宝卷,并念唱佛号,就能获得善业。盂兰大道场最终圆满:

说一部《目连救母》宝卷,诸人赞扬……道场圆满,持诵真经,大众早回心。都行孝道,侍奉双亲。听尽目连卷,个个都发心。回光要返照,便得出沉沦。[16]

宝卷结束时,“结经发愿文”写道:

伏愿经声琅琅,上彻穹苍。焚语玲玲,下通幽府。一愿刀山落刃,二愿剑树锋摧,三愿炉炭收焰,四愿江河浪息……一切冤业,并皆消释。金刚威力,洗涤身心,般若威光,照临宝座。举足下足,皆是佛地。更愿七祖先亡,离苦生天,地狱罪苦,悉皆解脱……古今凡圣,地狱天堂,东南西北,不用思量。刹尘法界,诸群品,尽入盂兰大道场。[17]

听完《目连救母》宝卷以后,还要发心抄诵,即“若人书写一本,留传后世,持诵过去,九祖照依目连,一子出家,九祖尽生天。”BD00876《目连救母变文》对发心抄诵早有类似描述:

太平兴国二年(977 )岁在丁丑润六月五日显德寺学仕郎杨愿受一人恩微,发愿作福写尽此目连变一卷。后同释迦牟尼佛一会弥勒生作佛为定。后有众生同发信心,写尽目连变者,同池(持)愿力,莫堕三途。

这种抄诵宝卷的传统延续至今,如当下甘肃地区一直有抄写宝卷的习俗,即便大字不识几个的农家人也会请有文化的人抄写几本宝卷在家中供奉。他们认为抄卷是积功德的善举,可以减罪。因此,在当地广泛流传“家藏一宝卷, 百事无禁忌”“家藏一部卷,平安又吉祥”这种说法。宝卷被视为镇宅之宝,能够驱邪禳灾,是备受供奉的神圣之物。抄写完成的宝卷大都被持卷人如珍宝般妥善藏在家中。

抄诵宝卷被视为与信仰有关的神圣行为。如此一来,即便没有参加真正的冤魂祭祀荐亡道场,也能通过发愿抄写《目连救母》宝卷,在家中通过修设小型盂兰盆道场或持卷观想以营造神圣的道场想象空间对亡灵冤魂进行超度祭祀。冤魂祭祀的仪式空间也从集体参与转向个人观想。宝卷中精美的插图是构建神圣想象空间过程中的重要叙述程序,能够让虚拟荐亡仪式更加直观,进而增强道场想象空间的庄严性。

4.结语

这两部《目连救母》宝卷插图既包括庄严的神佛图像、可怖的地狱场景、目连母亲出离地狱升天的场景,也有与目连救母故事紧密相关的情节,可以充当悬挂的神佛图像之功用。但是,受物理形态所限,它们在宣卷过程中向观众展示的效果远没有宋代盂兰盆节祭祀场展陈的“目连救母”像,元明宣教时手持的挂轴,[18]近代宣卷时高悬的“圣像”那样直观。因此,它们应该不是向众人进行展示而已,而是私人阅读观看,或是家中设小型盂兰盆道场时使用。这可以看作持卷人独自拥有的可视化和物质化的祭祀“法器”,作为传达神佛意识的物质媒介载体。

文本、图像、语言、身体等看似不同的媒介,都通过《目连救母》宝卷建立起密切的协同作用,将仪式实践文字化、图像化,交织成一套盂兰盆冤魂祭祀的视觉系统和虚拟仪轨。《目连救母》宝卷在现世的人、天界的神佛和冥界的亡灵、先祖之间构建出一种短暂的平衡关系,形成一个暂时神圣的有效仪式空间,将上述不同空间的角色统一于小型虚拟盂兰盆道场这个临时的宇宙之中。由此呈现出来的则是一个联结了阅读体验和感官体验的视觉体验,成为宇宙阴阳的一个缩影。

本文系国家留学基金委资助艺术类人才培养特别项目“中国艺术的时空序列”(编号:201907210005)阶段性成果。

注释:

[1]郑振铎:《中国俗文学史》,上海:上海古籍出版社,2013 年,第439 页。

[2]朱恒夫按照两个单页为一整页的形式识读统计,故为十二行。参见朱恒夫:《目连戏研究》,南京:南京大学出版社,1993 年,第93 页。

[3]朱恒夫按照两个单页为一整页的形式识读统计,故为十二行。参见朱恒夫:《目连戏研究》,第93 页。

[4]高楠顺次郎等:《大正新修大正藏经(第十册)〈大方广佛华严经〉》,东京:大正一切经刊行会,1925 年。

[5]葛洪集:《西京杂记》,贵阳:贵州人民出版社,1993 年,第76 页。

[6]李昉:《太平广记》(第九册),北京:中华书局,1961 年,第3245-3261 页。

[7]Rostislav Berezkin,A Rare Early Manuscript of the Mulian Story in the Baojuan (Precious Scroll) Genre Preserved in Russia and Its Place in the History of the Genre,CHINOPERL:Journal of Chinese Oral and Performing Literature,2013,pp.113.

[8]马西沙:《中华珍本宝卷》(第一辑),北京:社会科学文献出版社,2013 年。

[9]中国宗教历史文献集成编辑委员会编:《民间宝卷》(第七册),合肥:黄山书社,2005 年,第722 页。

[10]Rostislav Berezkin,A Rare Early Manuscript of the Mulian Story in the Baojuan (Precious Scroll) Genre Preserved in Russia and Its Place in the History of the Genre,CHINOPERL:Journal of Chinese Oral and Performing Literature,2013,pp.129.

[11]兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》(大安影印明万历本),日本大安株式会社,1963 年。

[12]郑振铎:《中国俗文学史》,上海:上海古籍出版社,2013 年,第442 页。

[13]吉川良和:《救母经と救母宝卷の目连物に关する说唱艺能的试论》,《社会学研究》2003 年第41 卷,第128 页。

[14]吉川良和:《救母经と救母宝卷の目连物に关する说唱艺能的试论》,第128 页。

[15]郑振铎:《中国俗文学史》,上海:上海古籍出版社,2013 年,第445 页。

[16]吉川良和:《救母经と救母宝卷の目连物に关する说唱艺能的试论》,第132 页。

[17]郑振铎:《中国俗文学史》,第447 页。

[18]永乐宫重阳殿壁画中有不止一处王重阳自持或借助他人手持画卷点悟度化弟子的画面,其中,《叹骷髅》中王重阳提绘的《骷髅图》,以此点悟度化弟子马丹阳夫妇。明成化、正德间散曲家陈铎散曲中所写被称作“道人”的民间宣卷人宣讲《金刚科仪宝卷》的场景:“……旧家堂作圣像高悬。宣罢了金刚卷,斋食儿未免,单顾嘴,不图钱。”此时宣卷活动中的“圣像”应当是便于携带的神佛画像。