腹部CT 及核磁胆胰管成像用于肝外胆管结石诊断的价值

2021-09-07屠娜娜

屠娜娜

(襄阳市第一人民医院放射科,湖北 襄阳 441001)

肝外胆管结石(extrahepatic bile duct stones)是胆石症的一种类型,是指发生在肝外胆管中的结石。按照发病位置,可将胆石症分为胆囊结石、肝内胆管结石、肝外胆管结石3 种,可能单一位置发病,也可能两个或3 个位置同时发病,约有10%~18%的患者有肝外胆管结石,多为胆总管结石,可能同时有肝内胆管结石[1,2]。目前,临床上针对这一病症的诊断主要以影像学检查为主,伴随现代医疗技术的不断发展,腹部CT 以及核磁胰胆管成像技术均得到快速发展,肝外胆管结石的检出率也明显提高。腹部CT与核磁胰胆管成像技术均为非介入性影像学检查技术,具有无创、分辨率高、成像清晰等优势,在肝外胆管结石诊断当中应用广泛。但是,不同诊断技术的结果存在一定差异,目前对于腹部CT、核磁胰胆管成像的价值还存在争议。为此,本研究以2019 年9月-2020 年9 月我院收诊的112 例疑似肝外胆管结石患者为研究对象,分析应用腹部CT 及核磁胆胰管成像技术的临床价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年9 月-2020 年9 月襄阳市第一人民医院收诊的112 例疑似肝外胆管结石患者作为研究对象,其中男性52 例,女性60 例;年龄35~75 岁,平均年龄(52.15±9.24)岁;病程3 个月~3年,平均病程(1.44±0.45)年。纳入标准:出现右上腹、剑突下压痛感、肌紧张感,且伴有恶心、呕吐,寒战、高热、黄疸等症状。排除标准:①合并严重脏器功能障碍者;②合并血液系统疾病,或伴有凝血功能障碍者;③处于妊娠期、哺乳期的女性;④合并肝胆部位恶性肿瘤者,或胆管畸形、堵塞;⑤存在神经系统疾病,或合并精神障碍、语言障碍、意识障碍等难以正常交流者;⑥临床资料存在缺失者。本研究经过本院医学伦理委员会审核批准,患者对研究内容均知情,且已经签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 腹部CT 检查 予以患者常规增强扫描,在检查前需嘱咐患者禁食6 h,然后在开始检查前30 min左右取600~800 ml 温开水口服,选择碘海醇(浙江昂利康制药股份有限公司,国药准字H20046256,规格:50 ml∶17.5 g)作为造影剂,设备选择本院常用的用64 排128 层螺旋CT 检查仪(德国西门子,Sensation n 64),设置层厚螺距为5 mm,采用1.00 mm的重建。检查中指导患者取仰卧位,进行全面平扫及增强扫描,扫面部位需从患者的膈顶一直扫查到其肝脏下缘,再结合患者的实际情况调整检查层厚、层距,最后采用专业软件对扫描结果进行分析。

1.2.2 核磁胰胆管成像 嘱咐患者在检查前6 h 禁食,在检查中需指导患者取仰卧位,设备选择本院超导磁共振成像仪(GE Signa,HDxt 3.0T);涉及扫描序列包含FSE T1WI-IN/OUT Ax、SSFSE T2WI Cor fs-T2WI Ax、PCP-HR-3D 以及EPI DWI AX 屏气扫描,在全部扫描完成后,进行图像重建。

1.3 观察指标 以手术病理检查结果为金标准,比较腹部CT 及核磁胆胰管成像的诊断结果、价值、直径≤8 mm的结石检出率以及检查操作用时。

1.4 统计学方法 本研究数据采用SPSS 25.0 统计学软件分析处理,计量资料采用()表示,行t检验;计数资料采用(%)表示,行χ2检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

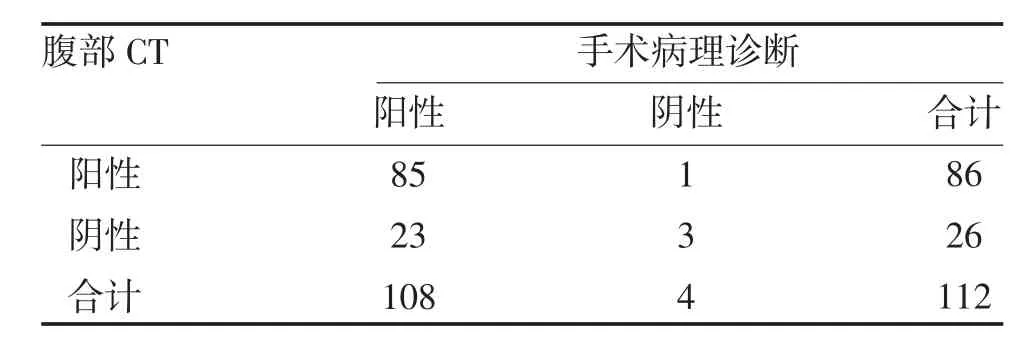

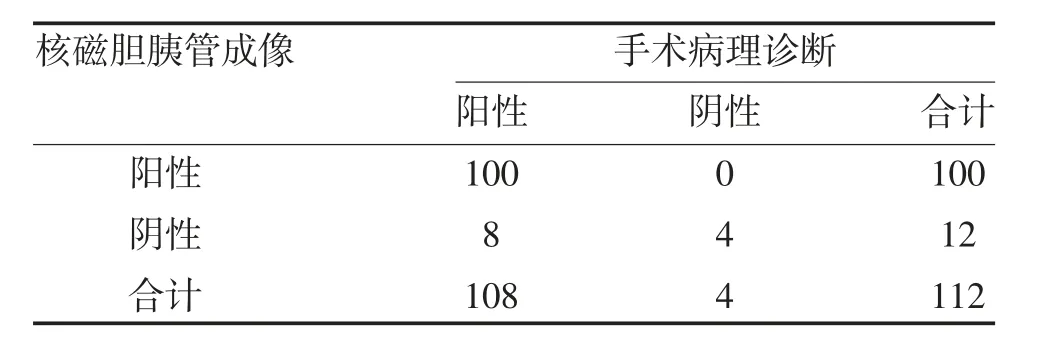

2.1 腹部CT 及核磁胆胰管成像与手术病理诊断结果比较 经手术病理证实,112 例患者中,共有108例确诊为肝外胆结石,其中单纯肝外胆管结石患者32 例、合并肝内胆管结石患者21 例、合并胆囊结石患者55 例。经腹部CT 检查符合术后病理诊断结果的患者88 例,见表1;经核磁胆胰管成像检查符合术后病理诊断结果患者104 例,见表2。

表1 腹部CT 与手术病理诊断结果比较(n)

表2 核磁胆胰管成像与手术病理诊断结果比较(n)

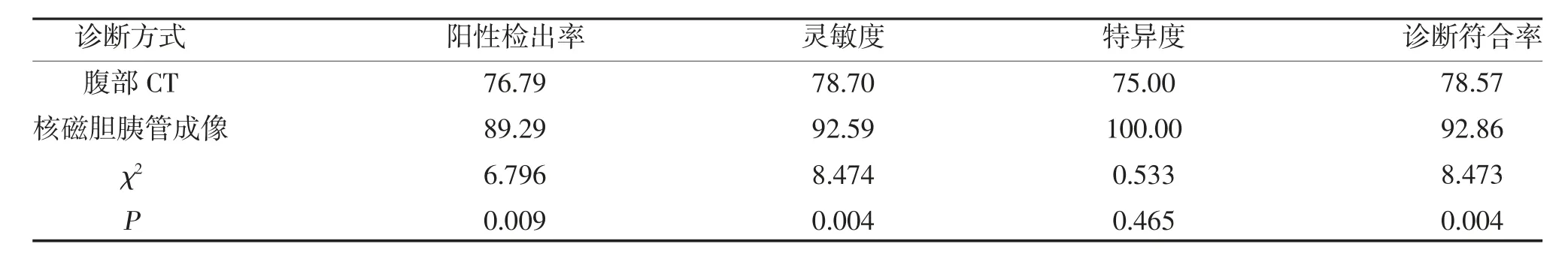

2.2 腹部CT、核磁胆胰管成像诊断价值比较 核磁胆胰管成像技术检出率、灵敏度、特异度、诊断符合率均高于腹部CT,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 腹部CT、核磁胆胰管成像诊断价值比较(%)

2.3 直径≤8 mm 结石检出率比较 经手术病理诊断结果显示,在确诊的108 例肝外胆结石患者中,结石直径≤8 mm的患者为35 例,占比32.41%(35/108);经腹部CT 检查发现结石直径≤8 mm的患者为15 例,占比42.86%(15/35);经核磁胰胆管成像检查发现结石直径≤8 mm的患者为27 例,占比77.14%(27/35)。核磁胰胆管成像检查对结石直径≤8 mm的检出率高于腹部CT 检查,差异有统计学意义(χ2=5.571,P=0.003)。

2.4 检查操作用时比较 核磁胰胆管成像检查平均用时为(18.33±5.61)min,长于腹部CT 检查的(11.05±2.84)min,差异有统计学意义(t=12.253,P<0.05)。

3 讨论

目前,在肝外胆结石的诊断中,常采用临床症状结合影像学检查对病情做出诊断,其中影像学检查被视为最主要的检查手段。B 超为传统影像学检查手段,在以往临床中应用较多,具有操作简单、费用低廉等优势,但是对于肝外胆管结石的诊断准确率较低,一般在40%~60%,并非理想的诊断手段[3]。肝外胆结石的诊断还可以采用经皮经肝胆管造影术(PTC)、经内镜逆行性胰胆管造影术(ERCP),诊断准确率一般在95%左右,但上述检查为侵入性操作、且费用高昂,难以普及应用[4]。由于胆管结石主要是以胆红素钙结石为主,而CT 检查能够较为准确地显示胆红素钙成分,所以CT 检查在胆总管下段结石诊断中也具有较高的应用价值[5]。核磁胰胆管成像技术不需要应用造影剂,不受操作者操作技术水平影响,可以通过重T2加权技术使胰液、胆汁表现出高亮信号,而周围器官组织表现出低信号,能够获得与ERCP 相近的效果。近年来关于核磁胰胆管成像技术在肝外胆管结石诊断中的应用价值讨论较多,有研究认为其诊断价值甚至优于CT 检查,但对此还存在争议[6]。基于此,本次研究主要比较了腹部CT 与核磁胰胆管成像技术在肝外胆结石诊断中的临床价值。

腹部CT 在多种腹部疾病的临床鉴别、诊断中均具有较高准确率,应用范围十分广泛[7]。针对结石类病症的检查,腹部CT 也具有一定诊断价值。从检查原理来说,腹部CT 主要基于电子计算机X 线断层扫描技术,其功能较为全面,在一系列腹部疾病检查与诊断中均具有良好的诊断价值。腹部CT 通过对受检者腹部脏器的连续断面扫描,能够较为清楚的显示患者的脏腑器官、腹腔内情况,医师可以判断患者否有积液、感染、穿孔、结石等症状发生。在实际应用中,腹部CT 操作十分便捷,检查扫描用时短,得到的影像比较清晰,分辨率也较高,因而其临床应用价值显著[8]。原发性肝外胆结石一般是胆色素结石,或是混合性结石;继发性肝外胆结石一般是由于胆囊内结石排至胆管内产生的,这一类结石一般为胆固醇结石。由于原发性、继发性肝外胆结石的成分有所差异,会导致其在CT 检查中显示的胆总管内密度影不同。一般来说,在检查中胆总管周围出现高密度影、中间为低密度影多为混合结石,但由于部分结石与胆汁密度较为接近,容易导致漏诊情况[9]。此外,继发性肝外胆结石患者也存在原发性病变的CT 征象,且部分患者对造影剂过敏,或机体病灶细微,导致诊断结果受到影响。

核磁胰胆管成像技术是一种新型影像学检查技术,不需要造影剂,成像质量良好,具有较高的诊断价值[10]。核磁胰胆管成检查得到的图像比CT 图像清晰度更高,能够清晰的观察到结石部位,并能够进一步扩大观察范围,提升检测准确性[11]。这一诊断方式不会受到患者体位等外部因素的影响,在实际检查中可以对任意切层展开检测,影像学显示更为全面,能够有效提供诊断准确率。作为一种非介入性胰胆管成像技术,检查过程中患者不会出现不适,能够清晰显示患者胰胆管管径大小、长度、梗阻位置、程度及梗阻原因等。通过该检查,一般能够显示胆管内低信号充盈缺损,且上下缘出现杯口样改变,有清晰的边缘[12]。而完全性梗阻患者结石以上平面肝内外胆管则会有扩张现象,并存在胆囊积液,在其结石以下平面可见胆管明显变窄。不完全性梗阻患者梗阻程度相对轻微,因而肝内外胆管扩张程度也不明显。同时,该检查不需要依赖射线显示胆道系统情况,能够准确获取关系图影,更加清晰的显示患者的胆道情况及病灶位置。另外,通过重T2加权技术,还能显示胆汁、胰液的高信号,充分暴露周围器官组织,进一步提升结石的检出率[13]。尽管核磁胰胆管成像检查对肝外胆结石具有较高的敏感度,但这一技术的费用较腹部CT 昂贵,因而在临床应用中,需要结合患者的实际病情及其自身经济情况综合考虑。

本次研究中选取我院112 例疑似肝外胆结石患者作为研究对象,结合病理结果,比较了两种检测方式的诊断价值结果显示核磁胆胰管成像技术的检出率、灵敏度、特异度、诊断符合率分别为89.29%、92.59%、92.59%、92.86%,均高于腹部CT的76.79%、78.57%、75.00%、78.57%。在直径≤8 mm的结石检出率方面,核磁胆胰管成像的检出率(77.14%)也高于腹部CT(42.86%),表明核磁胆胰管成像的诊断价值更高。分析原因:CT 检查中的造影表现一般为高密度造影,其类似于原发性胆管结石,或显示为中间低密度、周围高密度的混合型结石造影,可能会导致诊断结果受到影响;而且腹部CT 成像较单一,对胆道系统整体性的显示并不理想[14]。相比之下,核磁胰胆管成像检查更具直观性,能够较为清晰地显示患者管腔内外的病变情况,从而为病灶位置的确定提供有效依据。另一方面,核磁胰胆管成像不受患者体位变化的影响,可经过多角度实施切面检查,获得清晰的图像,操作简单,诊断结果也更加准确[15,16]。但是,本研究发现,核磁胆胰管检查所需时间多于腹部CT 检查(P<0.05)。综合分析可知,核磁胆胰管成像整体诊断价值优于腹部CT,但检查所需时间稍长,可能会延误后期治疗。

综上所述,在肝外胆管结石的临床诊断中,应用核磁胆胰管成像检查的诊断价值高于腹部CT,能够提升小结石的检出率,但核磁胆胰管成像检查操作耗费的时间较腹部CT 略有延长。在临床应用中,需要结合患者的实际病情综合考虑。