浅谈对外汉语教学中的文化因素

2021-09-06张慧芬

张慧芬

内容摘要:汉语中“差点儿vp”和“差点儿没vp”这两个格式经常给汉语学习者带来困惑。本文试图在前人的基础上通过解读“差点儿vp”和“差点儿没vp”的语义异同,来进一步探讨语言背后的文化因素。

关键词:对外汉语教学 民族心理 文化因素

语言是一种特殊的文化现象,既是文化的载体,也能够反映文化,二者是相互联系,相互促进的。[1]在对外汉语教学中,我们不仅要把汉语本体知识传授给汉语学习者,也应该通过语言现象的讲解看到语言背后隐含的文化因素,由此,帮助汉语学习者在学习第二语言时能够更好地理解和掌握汉语,也促使对外汉语教学更全面,更深入。“差点儿vp”和“差点儿没vp”这两个格式经常给汉语学习者带来学习障碍,甚至对母语本身是汉语的中国人来说,也时常对此充满了困惑。本文试图通过比较“差点儿vp”和“差点儿没vp”的語义异同,来进一步探讨语言背后的文化因素,帮助学习者更好理解和运用。

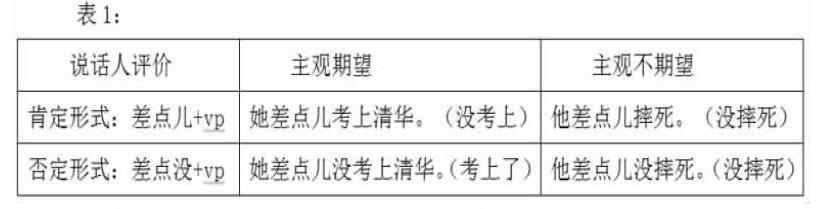

前贤对差点儿vp”和“差点儿没vp”的研究已经比较成熟,细致。本文是立足于朱德熙(1980)[2]对“差点儿(没)vp”句式进行的研究得到的结论,我们简称“期望与否”理论。意思是:如果vp是说话的人期望发生的事情,肯定形式表示否定意义,否定形式表示肯定意义;相反,如果vp是说话的人不期望发生的事情,肯定形式和否定形式表达意思一致,都是表示否定含义。总结如下表:

虽然这个结论还有值得商榷的地方,不是非常完整,但是在对外汉语教学中,我认为是较好的选择。

一.汉语中“差点儿vp”格式的语义解读

副词“差点儿”在汉语中具有隐性否定意义,指的是:没有明显的否定形式或者否定标记,但具有否定意义。又比如汉语中的“……才怪”、“难道……吗”也具有类似的隐性否定意义。“差点儿vp”这样的形式可以表现说话人对vp这件事的实现与否的心理评价,表示说话人的惋惜或者是庆幸的心理。例如:

(1)a.中国女排差点儿输了。(没输=赢了,表庆幸)

b.中国女排差点儿赢了。(没赢=输了,表惋惜)

(2)a.中国男足差点儿失败。(成功了=没失败,表庆幸)

b.中国男足差点儿成功。(没成功=失败了,表惋惜)

如例(1)和(2)所示,差点儿都起着否定后面的vp的作用。我们可以总结为:如果“差点儿”后面的vp是表示肯定意义的词语,那么“差点儿vp”表示的是说话人惋惜的心理评价,说话人期望与能够实现,十分接近实现vp,但却没有实现。如例子(1)b(2)b中所示;反之,如果“差点儿”后面的vp是表示否定意义的词语,那么“差点儿vp”表示的是说话人庆幸的心理评价,说话人不期望实现,但十分接近实现vp,最后没有实现。如例子(1)a(2)a所示。

那为什么不用直接否定的表达,而选择隐形否定的表达呢?事实上,在真实的交际环境中,一方面,当人们在表达某一个观点时候,大部分情况下,都带有自身主观情感评价的,另一方面,当交际双方的观点或意见不一致时,一般情况下,为了交际能够顺利进行,说话人也会采用隐性否定的方式表达观点,既能避免冲突,不会直接让对方感到不快,又可以进一步表达自己的真实观点。这样的表达方式其实蕴含着中国传统的民族文化心理,在下文中会进一步论述。

二.汉语中“差点儿没vp”格式的语义解读

“差点儿没vp”是“差点儿vp”的否定形式,这个格式的意义表面上看是:隐性否定词“差点儿”+显性否定词“没”的双重否定形式,但在实际的运用中语义却不限于此。例如:

(3)a.路太滑了,我差点没摔倒。(没摔倒)

b.这次考试太难了,我差点没及格(及格了)

(4)a.这次比赛太激烈了,中国队差点没输。(没输=赢了)

b.这次比赛太激烈了,中国队差点没赢。(赢了)

(5)a.那件衣服太好看了,要5000块钱呢,我差点儿没买!(没买)

b.那件衣服太好看了,就5000块钱呢,我差点没买!(买了)

如例(3)和(4)所示:如果“差点儿没”后面的vp是表示肯定意义的词语,那么“差点儿没vp”表示的是肯定意义,表现了说话人对事件结果感到庆幸的心理评价,说话人期望能够实现,十分接近实现vp,但最终实现。如例子(3)b(4)b中所示;与“差点儿”不同的是,如果“差点儿没”后面的vp是表示否定意义的词语,那么“差点儿vp”表示的也是说话人庆幸的心理评价,说话人不期望实现,但十分接近实现vp,最后没有实现。如例子(3)a(4)a所示。

学术上将例子(3)b(4)b中的格式:“差点儿没+vp(vp为否定意义词语)”称为羡余否定,或者冗余性的否定格式。指的是:在形式上有明显的否定成分,如:没、不、非等,但实际上不表示否定的语言现象。这看起来似乎违背了语言的“经济型原则”,那为什么汉语中的羡余否定格式能够存在?这种语言现象存在的意义主要有两方面:第一、方便说话人在事实的基础上,加上自身的主观情态判断,强调自己的主观观点的需要;第二、基于人们在说话时总是遵循“乐观原则”就是乐于看到和期待美好的事物的发生,对生活的期待总是积极大于消极的。

当主观上无法判断vp是积极还是消极性质时,需要结合具体的上下文语境来分析判断。如例(5)所示,“买”是个中性词,没有明确的肯定或否定意义,那么在判断整个句意的时候就要结合上下文语境来判断说话人的心理倾向。如例(5)a中的“要5000块钱呢”明显表示这个价格高于说话人可接受的心理价位,所以结果是没买,也包含有说话人惋惜的主观情感:衣服好看是好看,就是太贵了。反之,例(5)b中的“就5000块钱呢”明显表示这个价格低于说话人可接受的心理价位,所以结果是买了,也包含有庆幸的主观情感,表现了说话人认为这么便宜的价格就买了这么好看的衣服的心理。

三.差点儿vp”和“差点儿没vp”格式的语义对比

在对外汉语教学中可以发现,汉语学习者经常混淆“差点儿vp”和“差点儿没vp”二者的用法,并存在一些误用现象。在朱德熙先生“期望与否”的理论基础上,我们可以总结如下:

1. 当vp是积极性词语,二者语义不等。

(6)a.他差点儿考上清华。(没考上)

b.他差点儿没考上清华。(考上了)

2.当vp是消极性词语,二者语义相等。

(7)a.他差点儿迟到。(没迟到)

b.他差点儿没迟到。(没迟到)

3.当主观上无法判断vp是积极还是消极性质时,需要结合具体的上下文语境来分析判断。

(8)a.这些甜点真的太精美了,我差点儿没吃。(没吃)

b.这些甜点真的太可口了,我差点儿没吃。(吃了)

四.汉语中“差点儿(没)vp”的文化因素解读

语言和文化是密切相关,不可分割的,在对外汉语教学过程中,给汉语学习者讲解与知识点相关的文化因素是必不可少的。隐性否定结构和羡余否定结构在汉语中可以说是特别常见的,特别是在口语方面。其实,这跟中国人说话“婉转”“含蓄”的特点是分不开的,也反映了中国人的文化心理和思维方式。

首先,从中国传统文化的角度看,中国人说话“婉转”“含蓄”的特点深受儒家中庸哲学思想的影响,在中国的传统社会中,人们向往生活在祥和,喜乐的世界里“安居乐业”、“鸡犬相闻”。另外,中国社会的群体取向偏向集体主义,提倡凡事以集体利益为重,以大局为重,相对来说,个人利益是最渺小的,在必要时候是可以忽略不计,甚至被牺牲,或者说是个人主动牺牲个人利益来保全集体利益。中国人素来谨言慎行,忌讳得罪他人,待人礼貌谦虚,主张“审时度势”“以和为贵”。因此,社会文化影响了自然表达,人们在说话的时候更愿意用比较委婉含蓄的方式来表达自己的观点,避免与他人有激烈的利害冲突。人们在叙述某一件事很少使用直接的表达,而是采用各种不同的修辞手段。《诗经》中就大量使用了艺术创作手法,例如“赋比兴”,“比”就是比方,以彼物比此物,“兴”就是“抛砖引玉”用其他东西引出主要内容,实际上已经兼顾了比喻、象征等多种修辞手法,都在无形中增强了诗歌的感染力,也更能抒发作者情感。同理,“差点儿(没)vp”也是利用了这种委婉,如果说话人平铺直叙的表达观点则显得过于平淡直接,绕个弯儿就说出来有更强的情感冲击力。

其次,从跨文化交际的角度看,相较于西方国家而言,中国是属于高语境文化的国家,带有高语境文化的交际双方说话往往是依赖于语言环境交际的,交际内容不是最重要的。说话人的表达方式往往是螺旋式的表达方式,使说话人说起来尽可能礼貌和委婉。听话人往往要通过自身文化背景知识,结合当下交际环境以及说话人情感态度等,“察言观色”一番后迅速作出判断并选择合适的方式回应。特别是当说话人要表达与对方不同观点时,说话人就会仔细斟酌用语,既能够表达自己的观點,又让受话人听起来不会感到非常不愉快,且能够接受说话人的观点,最后达到成功交际的目的。

本文认为对外汉语教师在实际教学过程中,有意地为汉语学习者介绍与课程相关的中国文化,特别是中国人的文化心理和思维方式、跨文化中的文化差异。文化相关教学不仅能帮助汉语学习者加强对目的语文化的理解,帮助他们更加深入,全面地学习汉语,甚至能够帮助来华的汉语学习者更好适应在中国的生活。当然,这也有利培养学习者对汉语的兴趣,更喜爱中国文化。

参考文献

[1]刘珣.对外汉语教育学引论.北京语言大学出版社,2000,第121页.

[2]朱德熙.汉语句法中的歧义现象[J].中国语文,1980.

(作者单位:吉林师范大学)