让“扩大阅读面,增加阅读量”落到实处

2021-09-05林肃秋

林肃秋

摘 要:统编初中语文教材总主编温儒敏老师说:新教材最主要的特色就是“读书为要”。或许由于使用时间还不够长的缘故,听课调研中发现老师们对“加强读书”的措施理解不透,“扩大阅读面,增加阅读量”也就成了一句空话。本文试图通过具体的课例片段及评析,解读“加强读书”的措施,从而把“扩大阅读面,增加阅读量”落到实处,希望对初中语文教师如何更好地使用统编语文教材有一定的帮助。

关键词:统编教材;阅读面;阅读量;措施;实处

阅读的重要性越来越受到全社会的关注,仅以传统媒体为例,就有多家电视台先后推出读书节目,如中央台曾颇有影响力的《读书》《子午书简》、现在热播的《典籍里的中国》、北京台的《悦读会》、河北台的《读书》等。

《义务教育语文课程标准(2011年版)》强调:“阅读是运用语言文字获取信息、认识世界、发展思维、获得审美体验的重要途径。”

初中语文统编教材现已全面铺开使用。教材总主编温儒敏老师说:“统编本”语文教材最主要的特色就是“读书为要”,提高语文素养,必须大量读书,没有别的办法。统编教材在加强读书方面也采取了多种措施。

2018年3月,大庆市初中学校从起始年级开始使用统编语文教材。对于一套新教材的使用,三年时间还不够长,听课调研中也发现仍存在诸多问题,尤其是对如何“加强读书”的种种措施没有理解悟透。很多教師注意力仍旧集中在教材给定的篇目,至于“积累拓展”中推荐的篇目常常当做课后练习一带而过。仅从这点看,没有体现统编教材最主要的特色,“扩大阅读面,增加阅读量”可能成了一句空话,学生语文素养的提高更是可望而不可及。

当然,一些教师认真学习人教社专家们关于如何用好统编教材的专题讲座,钻研教材,用心备课,用一个个鲜活的课例解读“加强读书”的措施,把“扩大阅读面,增加阅读量”落到了实处。下面,是从几个课例中截取的片段及个人评析,希望对初中语文教师如何更好地使用统编语文教材有一定的帮助。

●上好教读课,践行“1+X”方法做拓展阅读

教材中一些教读课后的“积累拓展”提供了与教读课相关的阅读篇目,有的自读课后也有课外阅读的拓展。比如,七年级上册第二单元自读课《散文诗二首》课后的“阅读提示”,就要求课外阅读《泰戈尔诗选》和冰心的《繁星》《春水》。

采用“1+X”方法做拓展阅读,这是统编教材在加强读书方面的一个措施。即每讲一课(主要是教读课)就附加若干篇同类或者相关的作品,开展群文阅读,扩大阅读面,增加阅读量。

如,大庆市景园中学余军玲老师执教的《藤野先生》(八年级上册)。

统编教材收入7篇鲁迅先生的作品,都是教读课,七年级上册第三单元推荐的名著是《朝花夕拾》。从中可看出教材编者对鲁迅先生的热爱,及对鲁迅先生作品的重视。

2019年9月赴林甸县送教之时,正值林甸县国培计划推进中。县教师进修学校教研部门希望市里送一堂《藤野先生》的课,并且希望通过这堂课扩展出对鲁迅先生其他作品的阅读。

余老师的教学设计经过数次改动、微调,最后确认“在伟大中穿行——《藤野先生》”为题展开教学。这节课得到了林甸县老师和教研员们的一致好评。

(学习过程:初识藤野,感受伟大;再识藤野,深化伟大;寻找藤野,记录伟大。)

师:我们学习《从百草园到三味书屋》一文,“其中似乎确凿只有一些野草;但那时却是我的乐园。”当时我们抓住了“乐”字,梳理了文章。今天,我们依然试着抓住一个核心词来梳理《藤野先生》一文,同学们读一读第37段,思考哪一个词语可以作为全文的核心词。(由学过的文章及所采用的学习方法导入新课。课前,学生做了较充分的预习,已圈定了文章重点段落,找出核心词难度不大。)

(教学过程的第五个环节“旁览群文”。)

师:鲁迅先生有7篇作品被选入初中语文教材,七年级上册的《从百草园到三味书屋》、七年级下册的《阿长与山海经》、八年级上册的《藤野先生》、八年级下册的《社戏》、九年级上册的《故乡》《中国人失掉自信力了吗》、九年级下册的《孔乙己》。(教师语速缓慢,让学生对初中阶段鲁迅先生作品在哪一册心中有数,部分学生会找来阅读)。其中的散文作品,都可以采用这种“聚焦关键词法”,由表及里地剖析人物性格或理解作者情感。(课内之法用于课外。)

师:比如《从百草园到三味书屋》抓住“乐园”,《社戏》抓住“好戏”,《故乡》抓住“悲凉”等。聚焦关键点或矛盾点,就是扣住散文“形散神聚”的文体特点,寻到进入文本的最佳切入点。它可以使散文阅读板块清晰,主线分明,层层剥笋,循序渐进。今天的作业,请同学们使用这种“聚焦关键词”阅读法,阅读鲁迅的散文,或是本单元的其他几篇作品,如朱德的《回忆我的母亲》等。

注意:A.关键词语的位置;B.剖析关键词语的方式:由表及里挖掘内涵,注意表里之间的递进或转折关系。(学法指导更加清晰明确。)

学生学习了《从百草园到三味书屋》《藤野先生》,余老师又强化了学法指导,相信学生会认真完成课上布置的作业,使得课外拓展阅读落到实处。

这一课是践行“1+X”作群文阅读很好的范例。

再比如,七年级上册主题为“人生之舟”的第四单元,教读课《纪念白求恩》课后的“积累拓展”,要求课外阅读朱德的《纪念白求恩》、宋庆龄的《我们时代的英雄》、聂荣臻的《“要拿我当一挺机关枪使用”——怀念白求恩同志》。

通过教读课的学习,学生知道《纪念白求恩》是通过总分总的整体结构,叙议结合的行文思路,对比的方法概述白求恩来到中国帮助中国人民抗日的经历,赞扬他的国际主义精神、毫不利已专门利人的精神和对技术精益求精的精神,并号召全党向白求恩同志学习。

教读课和要求课外阅读的三篇文章都表现了白求恩的优秀品质,几篇文章有什么不同?老师们可以引导学生首先从写作思路上入手进行对比阅读,如朱德的《纪念白求恩》是通过小标题结构全文、宋庆龄的《我们时代的英雄》是叙述具体事例、聂荣臻的《“要拿我当一挺机关枪使用”——怀念白求恩同志》主要写与白求恩大夫的交往过程。利用一节课时间,完成一组同题材文章的阅读。

如果老师们都能这样使用教材,引导学生学好学透教读课后,一篇带多篇,“1+X”拓展阅读就能落到实处。

●上好自读课,调动阅读兴趣,增加阅读量

统编教材把“精读”改为“教读”,“略读”改为“自读”,这种大课型的区分,意在强调教读课老师要讲得细些、精些,功能是举例子、给方法,举一反三;而自读课是把教读课学到的方法运用到阅读实践中,主要靠学生自己读,教师切忌自读课上说得过多,剥夺学生读书时间。教读、自读、课外阅读三位一体的教学设计是统编教材的一个创新点。2018年11月,大庆市学苑杯课堂教学大赛中的同课异构,教学内容为七年级上册第五单元的《一棵小桃树》。三位出课教师均为大赛一等奖的获得者,课上都试图通过批注引导学生读书,想法很好,但平均用力地解读每一个批注并不合适,且学生读书时间少,这堂课也不是真正的自读课。

2019年去林甸县送教时,县教师进修学校同时要求上一堂七年级上册的自读课。澳龙学校的吴昊老师承担出课任务,确定讲授第三单元自读课《再塑生命的人》,通过试讲、研讨,形成了这样的思路:

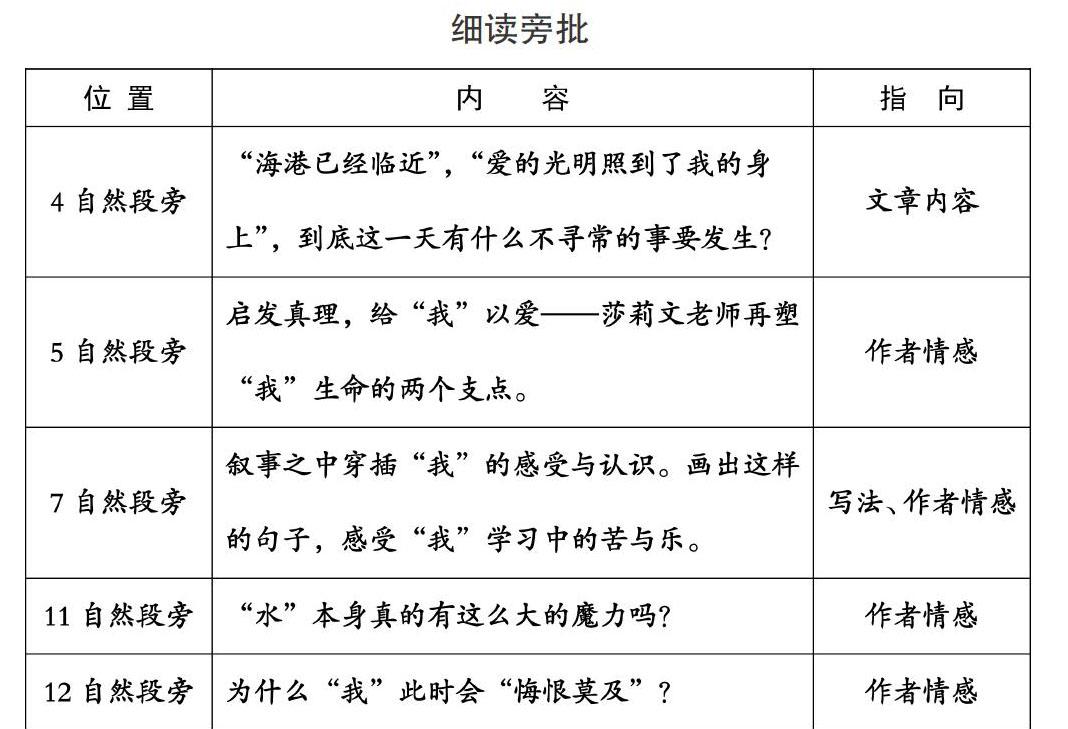

首先,浏览课文,填写图表中“位置”项、“内容”项。

其次,结合所填内容,默读、疏理课文,说出5个批注分别针对课文哪方面提出,并完成图表。

学生在默读课文过程中,完全能够读懂读通第4自然段旁和12自然段旁的两个批注所提问题,提问2至3名学生即可,无需教师指导。

再次,教师主要抓住另外两个批注,一个是针对莎莉文老师启发真理,给“我”以爱——莎莉文老师再塑“我”生命的两个支点。教师提问:为什么是再塑?怎样再塑?围绕这两个问题阅读课文相关语段,通过师生、生生互动,了解莎莉文老师的性格同时解题。另一个是针对作者“我”:叙事之中穿插“我”的感受与认识。画出这样的句子,感受“我”学习中的苦与乐。学生画出“我”的感受和认识,并默读,教师启发引导后,海伦·凯勒的性格也凸显出来,同时,对于超乎寻常的师生情,学生也了解与领悟了。

最后,教师针对“‘水本身真的有那么大的魔力吗?”这个批注与学生共同探究,吴老师抓住文中“水唤醒了我的灵魂,并给予我光明、希望、快乐和自由”这一关键句,用我们传统文化中的“上善若水”“水利万物而不争”等思想加以点拨、指导,总结出莎莉文老师的陪伴、培养、培育是滋养、润泽海伦·凯勒一生的大爱”,使学生对安妮·莎莉文老师的认识上升到了一个高度。

一堂课中,教师启发、点拨的时间不超过10分钟,其余时间,学生在读书、思考、质疑、回答问题。下课前5分钟,教师趁热打铁,引入课后“阅读提示”推荐的《假如给我三天光明》,与学生交流阅读方法,布置课外阅读,并将在阅读课上分享阅读收获。

这样的设计思路对其他自读课应该有一定的启发和借鉴作用。

●整合重组,节省教学时间,扩大阅读面,增加阅读量

当下,教学领域最热的一个词莫过于“深度学习”了,而项目化学习是实现深度学习的有效路径。

项目化学习使学习从碎片化向立体式转型,学生在完成学习任务的过程中运用学习策略,对知识进行积极建构,并内化到个体的认知结构之中,使学习向深入发展。同时,项目化学习可以引导学生更广泛地阅读,从而扩大阅读面,增加阅读量。

初中语文教师可以适当整合教材,重组教学内容,开展项目化学习。如,大庆市祥阁学校的孙靖宇老师执教的古诗词项目化学习(七年级上册)。

七年级上册共12首古诗词,选取其中8首,《观沧海》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《次北固山下》《天净沙·秋思》《夜上受降城闻笛》《秋词》《十一月四日风雨大作》《潼关》。

学习的主题是“山水花月总关情——探究古诗词中景与情的关系”,设计的学习任务:

(一)看山水花月,见广阔细微。

(1)找到诗中写景的诗句,概括景物特点及营造的环境氛围。

(2)以教读课《古代诗歌四首》中的《观沧海》为中心诗歌,用“ 与 ”相结合的句式共同探究写景的手法。

(3)小组合作分析其他诗歌,归纳总结景物描写的手法。

(二)闻慷慨叹息,感欢喜忧愁。

(1)了解每首诗的作者,建立诗人档案。

(2)结合写作背景及诗中景物,体悟诗中作者的思想感情。

(三)景语皆情语,见景而悟情。

(1)完成表格——何人、何景、何情。

(2)归类整理——哪类景、哪类情、哪些意象有象征意义。

(3)完成探究小论文——古诗词中景与情的关系。

(四)诗词交流会。

交流、展示、评价、补充完善。该项目学习课例,学生自主归纳了古诗词中常用的写景方法,了解了特殊意象的含义,掌握了常见抒情的主题,探究了景与情的关系。

这8首课外古诗词,一些老师纠结讲还是不讲,不讲担心中考会涉及,讲又拿不准课时如何分配。孙靖宇老师深谙统编教材三位一体的编写理念,打破了教材单元、课内讲读与课外诵读的界限,不逐一去讲解赏析,而是采用项目式学习方式整合、重组教材内容,变单篇为专题、联读,以课内为中心、勾连积累、向课外扩展,完成了“景与情”一类诗的学习。

古诗词常见的整合方式常从题材与体裁两个角度入手,题材角度以诗歌主题整合居多。如余党绪老师的《古典诗歌的生命情怀》设置的10个主题基本囊括了古代诗人所要面对的社会命题、所要经历的生命境遇、所要解决的人生问题。

通过这次项目化学习,可以引导学生从生与死、家与国、今与昔、离与合、悲与喜等这些初中阶段古诗词常见的主题入手,展开更为广泛的阅读与背诵。

初中阶段开设9门文化课程,面临人生比较重要的一次考试——中考,课业负担比较重。说句心里话,对于大多数学生来说没有办法拿出大块时间和精力用来课外阅读。但如果我们能够充分利用教材,教读課带多篇,自读课给读书时间并调动学生兴趣引入“阅读提示”中的篇目,古诗词学习打通课内外,再指导学生用恰当的阅读方法读好教材中要求读的8本名著及16本推荐的自主阅读书目,对于初中生来说,阅读量应该是很可观了。

以上以三个实例从三个方面谈如何更好地践行统编教材“加强读书”的措施,意在与初中语文教师一起更好地使用统编教材,使“扩大阅读面,增加阅读量”落地生根,开花结果。

巴丹主编的《阅读改变人生——中国当代文化名人读书启示录》中关于阅读这样表述——阅读的意义在于:它在超越世俗生活的层面上,建立起精神生活的世界。一个人的阅读史,即是他的心灵发育史,希望我们能够帮助学生构建起他们美好的精神家园。

■ 编辑/李 莉