内资所受证监会监管成效及对策研究

2021-09-03邢笑

邢 笑

(上海对外经贸大学,上海 200011)

一、引言

党的十八大以来,我国资本市场监管转型的“着力点”为宽进严管、加强监管执法。2014年,时任证监会主席肖钢提出推进监管转型要实现从过多的事前审批,向加强事中事后、实施全程监管转变。2017年证监会开始全面部署专项执法活动。在如此高压的资本市场监管环境下,企业为了吸引投资者的注意通过财务造假、管理层舞弊等粉饰财务报表的手段也更加隐蔽复杂,事务所若不能及时识别这些手段,轻则在事中监管中被出具警示函、谈话等,重则在事后监管中受到行政、民事、刑事处罚。

然而,现有的文献研究中,大多数以研究事务所受到的事后监管为主,如叶陈刚等(2020)、周萍等(2020)、肖蝶等(2019),忽视了事中监管的重要性。因此,一方面,本文将研究范围细化到内资八大,并以立信事务所为案例进行分析;另一方面,在研究事务所受到的处罚中加入了事中监管措施,丰富了事务所受证监会监管成效的研究。鉴于此,本文以2016年1月1日至2020年6月30日为研究期间,搜集了证监会、中国注册会计师协会和事务所官网发布的关于内资所受处理处罚的信息,进行统计分析,为促进审计行业的健康发展作出一点贡献。

二、内资所受证监会监管成效分析

1.内资所受处理处罚数量分析

本文将内资所受到的处理处罚分为两大类。一是非行政处罚监管措施,即事中监管措施,常见的有:监管谈话、出具警示函、责令改正、证券市场禁入等。二是行政处罚,即事后监管措施,主要包括:警告、罚款、没收违法所得等。

在2016年1月1日至2020年6月30日期间,内资所受到的行政处罚公告共15份,受行政处罚的审计人员数量大都是事务所数量的2倍。2017年、2018年行政处罚公告数量出现高峰(均为5次)的原因,一是2016 年底颁布了新的注册会计师审计准则;二是2017年证监会开始对专项执法行动进行总体部署,全方位排查各类违法案件。内资所和注册会计师分别受非行政处罚监管措施120次、278次,且两者受非行政处罚的数量每年呈递增趋势,说明市场监管转型的重心已趋向事中监管。

2.证监会事后监管滞后性分析

本文用“行政处罚年度-报告年度”之差作为证监会事后监管处罚周期,通过计算发现处罚周期主要集中在3年、4年、5年,其中4年的周期高达10次,少数长达6年甚至7年,说明证监会的事后监管时滞性较严重。对财务报表使用者(如投资者、债权人)来说,经过事务所审计背书的报表会作为他们进行交易和决策的依据,处罚的时滞性会增加他们发生财务损失的几率。

3.内资所受处理处罚类型及金额分析

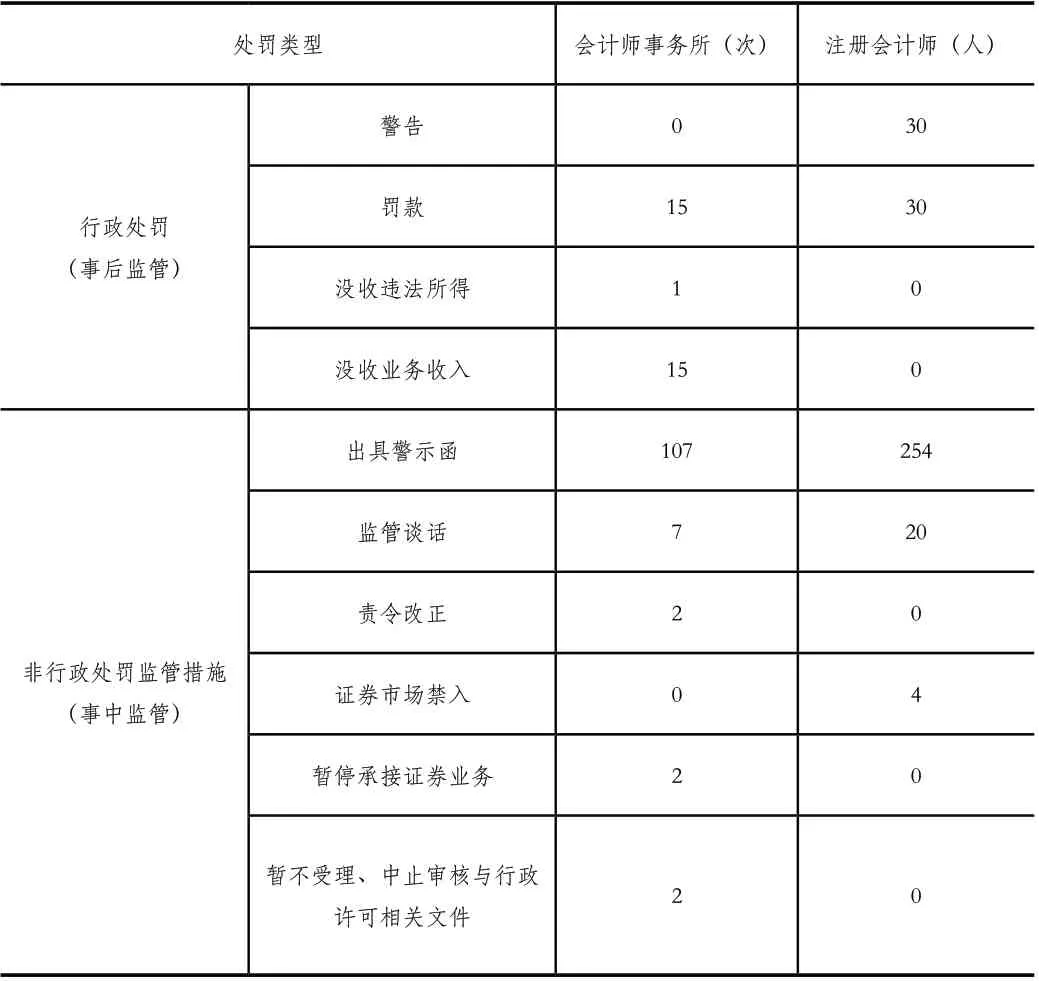

(1)内资所受处理处罚类型分析

由表1可以看出,内资所近5年受到的15次行政处罚均涉及罚款、没收业务收入,非行政处罚监管措施中89%次均为出具警示函。受行政处罚的注册会计师的处罚类型均为警告和罚款,91%名注册会计师被出具警示函。综上分析发现证监会对事务所与注册会计师的事后监管处罚形式单一,以经济损失为主,该手段最为直接,而事中监管措施以出具警示函为主,但能起到的警示作用有限,其实最能起到警醒与制约效果的处罚手段则是证券市场禁入(仅对4人实施过)和暂停执业资格(近五年未被实施过)。

表1 内资所受处理处罚类型分析

(2)内资所受行政处罚金额分析

事中监管不涉及金额处罚,事后监管中内资所受罚款金额大多集中在0~100万元之间(8次),超过300万元的仅有2次,审计人员受罚款金额范围为3万元~12万元,30名受罚人员中有16人受罚金额达到上限10万元。综合来看事务所受到的事后监管惩罚力度较小,相较于内资所每年较高的收入,违法成本显然偏低;法律规定的对注册会计师罚款额上限较低,处罚力度较轻不利于约束和规范审计人员的行为。

4.内资所行政处罚中违反的审计准则统计分析

观察图1可以发现,15次处罚共违反了18项审计准则,违反的审计准则中“审计证据”被提及次数最多,高达17次,其次是“函证”,被提及11次,与李莫愁(2017)得出的结论一致。说明“审计证据”和“函证”是审计准则中的重点雷区。“函证”对象通常为易进行财务造假的科目,如银行存款、借款、应收账款等,同时,“函证”程序是否恰当也影响审计证据的准确性。此外“审计证据”牵涉的范围面比较广,监管机构应重点审查这两项审计准则。

图1 内资所行政处罚中违反的审计准则次数统计

三、案例分析——以立信会计师事务所为例

将立信作为案例进行分析,一是在2016年1月1日至2020年6月30日期间,立信在内资所中受到行政处罚和非行政处罚监管措施最多,注册会计师亦是如此,二是立信的审计失败案例被证监会收录于2016年和2018年的典型违法案例。

1.立信受处理处罚类型和数量分析

在2016年1月1日至2020年6月30日期间,立信共受到5次行政处罚,2018年受处罚次数最多(3次),有10名审计人员被处罚;自2019年开始立信受到的非行政处罚监管措施数量大幅增加,25次均为警示函,有53名审计人员被处罚。立信受到的行政处罚数量占内资八大行政处罚总量的33.33%,比例较高,非行政处罚措施占比20.83%,比例也不低。综合来说,立信作为业界标杆,其审计质量差强人意,可能与其承接业务数量较多审计资源分配不匀有关。

2.立信行政处罚概况

根据表2可以发现:首先,立信5次处罚类型几乎都是没收业务收入和罚款,注册会计师均为警告和罚款;其次,通过计算可知2016年事务所罚款金额占当年业务收入的8%,2017年占比2%,2018年占比19%,10名注册会计师罚款金额为3万元~10万元,其中有6次达到罚款上限10万元。综上分析发现,事后监管处罚形式单一,相比其丰厚的业务收入,较低的违法成本不能对事务所和注册会计师起到很好的管束作用,但是接连的行政处罚公告不仅会影响事务所的声誉也会使公众对审计人员的职业素养和专业能力产生质疑。

表2 立信2016年至2020年受行政处罚概况

3.立信行政处罚中违反的审计准则统计分析

立信5次行政处罚共违反12项审计准则,覆盖面较广。通过统计发现,审计准则中被触犯次数较多的为“函证”(5次)、“注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求”(4次)和“审计证据”(3次),与上文研究结论基本一致,其余均被触犯1到2次。一方面说明立信审计失败的原因之一为没有严格遵守审计准则,另一方面说明监管机构在审查事务所时需要对被触犯频次较高的审计准则所涉及的审计环节高度重视。

四、立信受罚原因分析

1.政府监管层面

(1)事中和事后监管处罚形式单一且力度低

我国对审计不规范行为的处罚形式较为单一,集中在没收业务收入、罚款、出具警示函等,很少涉及民事、刑事责任。一方面,因为证监会权力有限,无法对事务所要承担的民事、刑事责任进行判定;另一方面,在新的证券法颁布之前,审计人员民事责任的法律规定不完善,我国股票市场散户较多,维权成本高和法律支持缺乏使得他们维权困难,审计人员面临较低的法律风险。此外,事务所和注册会计师所受到的处罚金额相对于其收入而言是“九牛一毛”,较低的违法成本不仅没有起到威慑作用反而在诱人的利益面前可能助长他们的违法动机。

(2)抽查对象数量少和处罚效率低

当前主要是证监会和中国注册会计师协会对事务所审计质量进行检查。专项检查及执业质量检查工作样本是抽样方式选取,有研究发现会计师事务所和审计人员数量在逐年递增,但是事实上被选中的检查对象数量依然很少,尤其是证监会的抽样检查工作还存在查处范围窄的问题。此外,大部分情况下是对财务造假的上市公司进行追责时,证监会才会对相关会计师事务所的审计工作进行立案调查,并且据上文分析发现事后处罚通常存在时滞性,处罚效率十分低下,加剧了信息不对称。

2.事务所层面

(1)注册会计师未始终保持合理职业怀疑态度

保持职业怀疑可以有效识别审计风险进而降低发生审计失败概率。立信发生审计失败的原因之一就是审计人员没有自始至终保持职业怀疑精神。例如,在审查超华科技时,执行其他业务收入实质性程序所获取的购销合同、出货单、过磅单、放行条、银行转账回执等原始凭证、访谈内容等审计证据存在异常,审计人员未引起重视(钱奇等,2019)。再如,在审查武汉国药时,审计人员忽视明显的未披露关联方特征,在对营业收入的审计中没有发现部分合同编号和个别合同交货地点前后不同等异常现象(张菊朋,2019)。

(2)注册会计师执行审计程序行为不规范

审计程序贯穿审计工作的整个流程,审计程序不规范会对审计质量大打折扣。立信发生审计失败的重要原因是没有规范执行相关审计程序,例如,在审查金亚科技时,执行货币资金函证程序时未对询证函保持全程控制,对数额巨大的预付工程款未严格审查相关文件及合同制定的合理性,也未实施进一步审计程序(薛田,2019)。再如,在审查大智慧时,对异常退货现象原因、以非标准价格销售产品、年终奖跨期加入费用、异常摘要电子回单等未实施有效审计程序,在审计底稿也未见相关审计程序记录(牛晓叶等,2018)。

五、相关对策

1.政府监管层面

(1)提高审计监管频数和范围

新的《证券法》中提高了对各类违法违规行为的行政处罚力度,同时完善了民事诉讼制度,《刑法》修订于2021年3月落地生效,其大幅提高了对欺诈发行、信息披露造假等犯罪的刑罚力度,但是立法的进步同时也需要执法的高效和落实。证监会应提高审计质量检查频数,比如每三个月或者半年抽查一次,同时提高抽样检查比例、扩大检查工作的范围,对抽查结果不合格的事务所加大处罚力度。此外,政府部门在事中监管过程中应重点关注高危的舞弊造假领域如审计证据、函证、关联方交易等,从前端减少发生审计失败的概率。

(2)由证监会设立收费池管理审计收费

当前资本市场主要由被审计单位管理层出审计费用聘请事务所对其进行审计,使得事务所处于被动地位,影响其独立性。可以设置一种新的收费模式:上市公司按照其前三年或前五年的审计收费平均数作为本年的预付审计费用统一交付给证监会专用“审计收费池”账户,证监会按照被审计单位的资产规模、业务性质随机匹配符合要求的事务所对其进行审计,然后由专家评审委员会对事务所出具的审计报告进行复核评级,最后证监会根据评级结果支付相应的审计费用。一方面可以增强审计人员的独立性使其更加专注发现被审计单位的问题,另一方面减少行业之间的恶性竞争,促进市场健康发展。

2.事务所层面

(1)注册会计师应始终持职业怀疑态度

首先,在业务承接阶段,审计人员要对被审计单位内部发生的变动及原因保持高度关注,例如经营业务变动、高管变更、或其他明显异于同行业整体状况的变动,识别可能存在的舞弊动机。其次,在实施审计业务阶段,对异常高频发生的情况保持高度警惕,例如突然扭亏为盈、函证地址不符、合同未签字盖章、关联方交易等,重点关注如应收账款、银行存款、资产等易发生造假的科目。最后,在审计业务完成阶段,对期后调整事项依然保持谨慎态度。总之,当管理层蓄意舞弊时,一定会对相关数据精心粉饰,需要审计人员始终保持职业怀疑精神。

(2)注册会计师应注重审计程序的完整性和适当性

第一,在承接审计业务之前,审计人员要充分了解被审计单位的经营状况以及行业环境,严格执行风险评估程序,尤其要对高风险的领域如销售和收款加强控制测试,根据最终评估结果决定是否承接审计业务。第二,在制定审计计划时,审计人员应根据风险评估结果实施合理的审计程序,例如被审计单位的财务舞弊风险较大时,实施从外部来源(函证、实地走访等)获取审计证据的审计程序。第三,在实施审计程序时,切实依照审计准则的要求,例如审计人员在执行函证程序时,应全面函证抵押质押、银行存款、借款等重要科目,控制函证全过程;未收到回函时考虑是否再次发函,或者实施其他的审计程序。