水产品中生物胺的形成规律研究综述

2021-09-01肖紫柔杨品红

肖紫柔,张 瑾,周 玲,贺 江,杨品红

(湖南文理学院生命与环境科学学院,环洞庭湖水产健康养殖与加工湖南省重点实验室,湖南 常德 415000)

水产品营养价值高,富含氨基酸、不饱和脂肪酸、矿物质等营养物质,同时脂肪含量相对较低,因此深受人们喜爱,也是中国居民膳食指南的重要组成部分[1]。然而,因食用不新鲜水产品而导致食物中毒的事件也屡见报道,其主要原因是生物胺摄入过量。生物胺是人体细胞必不可少的组成部分,适量时可以调节人体的各种生理机能,摄入量过高或者在体内聚集过多则会对人体造成伤害。为此,许多国家和国际组织规定了食品中可容许的生物胺最高水平,例如,中国食品安全标准规定,水产品中组胺的含量不得超过50 mg/kg[2],美国食品药物管理局建议一般食品中的组胺限量为50 mg/kg[3],欧盟则规定鲭鱼中组胺的最高含量为100 mg/kg,鱼和鱼产品中总生物胺的最高含量为200 mg/kg[4]。国内外学者针对水产品中生物胺的定量分析检测已进行了一系列研究,因此,系统揭示水产品中生物胺的形成规律,并在此基础上探讨相应的防控措施,对建立水产品中生物胺的控制体系具有重要意义。

1 生物胺概述

1.1 生物胺的结构、功能与危害

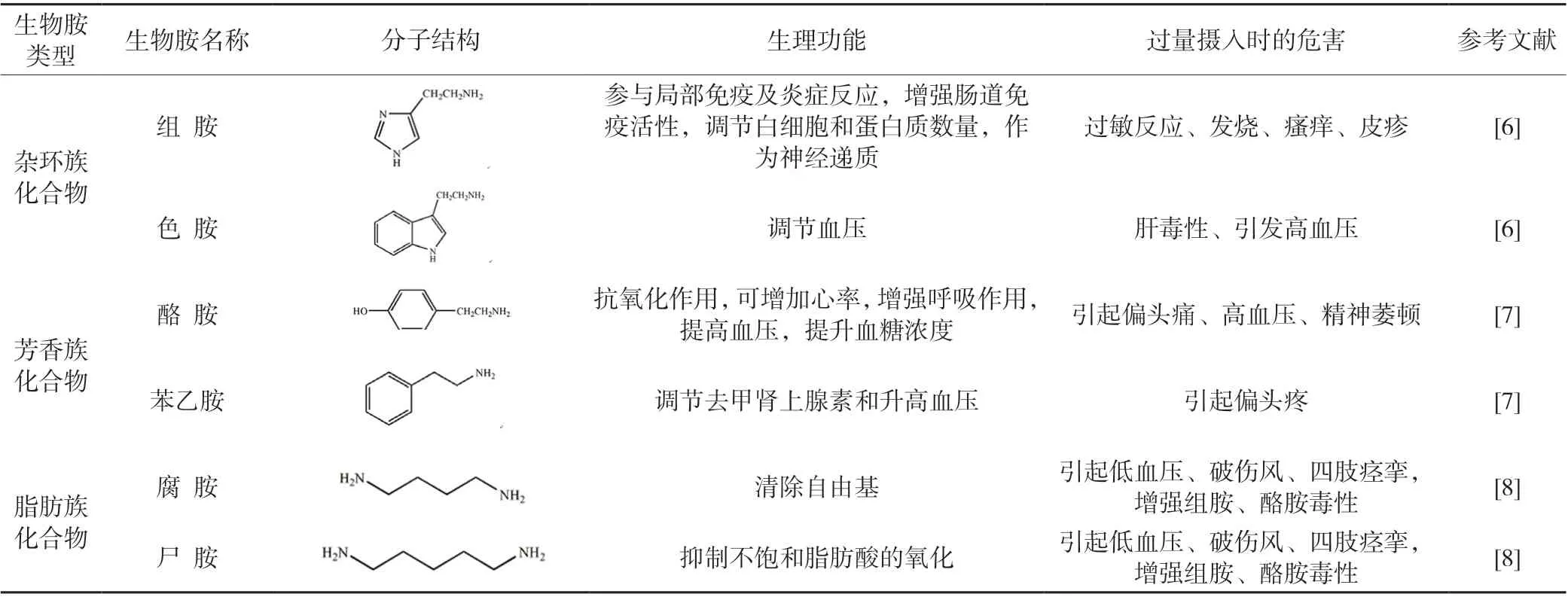

生物胺是一类具有生物活性的低分子含氮有机化合物的总称,根据其氨分子中氢原子被烷基或芳香基取代的情况,可分为三大类:脂肪族、芳香族和杂环族(表1)。此外,根据胺基的数量,可将其分为单胺,二胺或多胺。还可根据生物胺在人体内的生理功能分为精神活性物质和血管活性物质,前者与神经系统有关,包括组胺、腐胺和尸胺,而后者作用于心血管系统,有酪胺、色胺等[5]。表1对生物的生理功能及其过量摄入时的危害进行了概述。

表1 生物胺的生理活性与危害

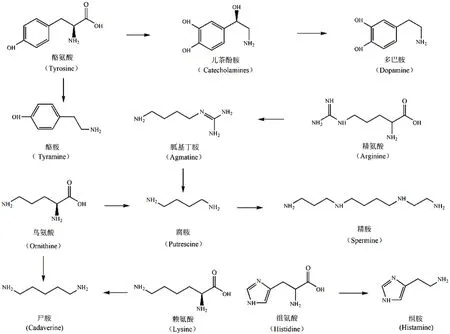

1.2 生物胺的形成途径

生物胺的形成包括内源性途径和外源性途径(图1)。内源性生物胺,是指在活细胞的正常代谢过程中,由不同组织内合成产生并通过血液系统传递的神经递质,一些脂肪族生物胺也可以通过醛或酮的转氨作用产生。外源性生物胺是指能在食品原料和加工品中检测到的抗营养因子,可直接从食物中吸收,再在人体内聚集;其通常是在不同氨基酸脱羧酶的作用下,从不同氨基酸中除去α-羧基而形成的胺类化合物[9]。赵忠辉等[10]分析了杂色蛤、杂色鲍等水产品中7种生物胺的含量,结果表明新鲜水产品中生物胺含量微乎其微,或仅含少量精胺和亚精胺;腐败水产品中检出大量生物胺,包括酪胺、腐胺和尸胺等。说明与鱼类腐败相关的各种细菌是引起水产品中生物胺形成的主要原因。这些微生物通常位于鱼类的皮肤、鳃或胃肠道中,也可因屠宰时操作不慎而扩散至肌肉组织[11]。

图1 部分生物胺的形成途径

2 水产品中生物胺形成的影响因素

2.1 加工工艺对水产品中生物胺含量的影响

去内脏处理是水产品加工工艺流程中最常见的前处理手段,去除内脏可减少鱼体内微生物的负荷量[12]。PALEOLOGOS等[13]探究发现直接去除内脏的大西洋鳕和鳟鱼的货架寿命比未去除内脏的冰鳕和鳟鱼的货架寿命长,并且在去除内脏的样本中的尸胺和组胺浓度明显低于未去除内脏的样本。赵庆志[14]通过探究去内脏和不去内脏对鲐鱼和蓝圆鲹体内生物胺变化规律的影响,也同样证实了去内脏处理能减少水产品中生物胺的产生。这些相关研究均说明水产品中生物胺的形成是微生物大量繁殖的结果。

加工处理时的温度对生物胺的形成也有很大的影响。适当的温度可以在保持产品风味的基础上抑制产胺菌的生成,是控制生物胺形成的有效途径。油炸等加工方法使原料直接与高温金属容器或明火接触,让食品在短时间内迅速升温,各组分反应剧烈。此外,由于水分的快速蒸发,产品表面干燥,将更有利于生物胺的生成。

微生物发酵是食品加工和保藏中最古老和最实用的技术之一,在发酵过程中,鱼体内的游离氨基酸与生物胺呈正相关。微生物分泌的氨基酸脱羧酶,作用于蛋白质产生游离氨基酸和相应的生物胺。随着二氧化碳的产生,在成熟和贮藏过程中,氨基酸和生物胺的含量显著增加[15]。发酵过程中的盐析能有效抑制生物胺的形成,尤其是在高浓度盐处理下,效果更加明显。一般来说,盐含量越高,会导致生物胺含量明显减少。这是因为较高的盐浓度降低了环境中的水分活度,这可以抑制生物胺形成所需的微生物和酶的活性。刘玮[16]考察了腌制之后封鳊鱼中生物胺含量的变化,其中精胺含量有所降低,亚精胺、色胺、尸胺、苯乙胺、腐胺和组胺含量都大幅上升,但仍低于国家限量标准。总体来看,鱼类加工制品中的生物胺含量均高于新鲜鱼类[17]。

2.2 贮藏条件对水产品中生物胺含量的影响

贮藏期间温度较高会促进产品中微生物的生长,从而导致水产品肌肉组织中蛋白质水解和脱羧酶活性的增加。因此,较低的贮藏温度有助于提高产品质量和延长保质期。钱佳敏等[18]研究表明在-18℃冻藏和4℃冷藏条件下,炝蟹中苯乙胺、尸胺和组胺在第10 d后检出,贮藏期间亚精胺含量相对稳定,精胺含量在贮藏后期少量降低。与4℃冷藏相比,-18℃冻藏可以有效抑制炝蟹中生物胺的生成,以色胺、腐胺、酪胺的抑制效果较好。说明冻藏能够让炝蟹保持较长时间的风味,维持食品良好的口感。

除温度外,贮藏期间的酸碱度和氧化还原电位也会影响氨基酸脱羧酶的活性,脱羧作用是细胞对抗酸性胁迫的一种机制[19]。低酸碱度下,微生物更容易产生脱羧酶,作为对酸性的保护机制,会降低氧化还原电位,有利于组胺的形成[20]。钱茜茜[21]从传统腌制海鲈鱼中分离筛选出4株具有较高产胺能力的微生物,结果表明pH值的变化对产胺细菌的生长和产胺能力有一定的影响,在pH值4~5时(低酸碱度值)可以抑制产胺菌的生长。

YEW[22]等调查了印度鲭鱼在不同CO2浓度(30%、60%、80%和100%)下贮藏时主要生物胺的含量,结果显示,在以上CO2浓度包装下的鱼中,组胺浓度分别降低了6.4%、8.5%、70.3%、78.8%和90.2%。随着CO2浓度的增加,生物胺产生的速率减慢,表明CO2浓度的增加抑制了一些产胺菌的生长。另有研究表明,气调包装(MAP)中的CO2(浓度> 60%)可使梭鱼[23]和沙丁鱼[24]中总生物胺含量显著降低,进一步证明了CO2在抑制生物胺合成方面的显著功效。MAP与其他灭菌工艺联合使用,可更有效地抑制水产品中生物胺的形成。BRUNA L R 等[25]发现,虹鳟鱼鱼片通过联合MAP(80% CO2/20% N2)与UV-C辐射(80% CO2/20% N2;106.32 mJ/cm2)两种方式处理后,产品中菌落数量会大幅下降,从而减少腐胺和尸胺的产生。

2.3 不同种类水产品中生物胺含量的差异

不同水产品中氨基酸组成的不同会直接导致其生物胺含量的差异。PRESTER等[17]的研究表明,富含组氨酸(深色肌肉)的鱼与缺乏组氨酸(白色肌肉)的鱼相比,更容易形成组胺。深色肌肉鱼(俗称青皮红肉鱼)被认为容易产生组胺,能够引发组胺中毒等食品安全事件的发生。但研究显示[26],作为白肉鱼的牙鲆,在20 ℃贮藏4 d后,其体内组胺含量也严重超过了美国食品药品监管局的规定。说明青皮红肉鱼是容易引起组胺中毒的鱼类,但并不是唯一判断标准。

不同水产品中产胺菌菌种存在差异,对生物胺的形成水平也会造成影响。研究发现,组胺产生菌的微生物种属关系复杂,不同种类的组氨酸脱羧酶活性也有很大差别[27]。郝淑贤等[28]从鲭鱼体内分离出7种疑似产胺类菌株,不同菌株产生的生物胺种类和含量差异很大,其中在35℃时,侵肺巴斯德氏菌生成的组胺含量最多,为9.08±0.69 mg/L;而杨健[29]等从鲣鱼中分离筛选出两种产组胺的芽孢杆菌,J2和J4菌株在25℃和30℃的最适产胺温度下分别产生5.49 mg/L和12.47 mg/L组胺。其后他们[30]又从鲐鱼中分离出4种产组胺的变形杆菌,在最适产胺温度20℃下,组胺的产生量为1.641~ 4.661 mg/L。

同时,生物胺水平的增加是特定物种所特有的。据PRESTER等研究,在22±1 ℃将普通鱿鱼、麝香章鱼、挪威龙虾和贻贝贮藏24 h后,腐胺的含量从多到少依次为:鱿鱼>章鱼>龙虾>贻贝[31];在22 ℃下,贮藏12 h后,沙丁鱼的组胺值达到67±11 mg/kg,而鲭鱼则为40±11 mg/kg[32];与鱼类相比,头足类和贝类等水产品中形成的组胺含量相对较低。双壳类水产品中组胺与酪胺的含量一般也都低于鱼类,但如存储不当一些双壳软体动物体内的总体多胺水平可能相对较高(>300 mg/kg)[17]。

3 水产品中生物胺含量的控制措施

3.1 水产品中生物胺的传统控制技术

为了预防生物胺的产生和积累,传统生物胺控制技术主要包括对产品进行前处理,进行低温储藏以及腌制处理等。前处理一般指对水产品在运输和贮藏前进行相应清理步骤,如鱼类表面的黏液、鱼鳃及肠道内存在大量产胺菌在内的微生物,在储存和运输之前清洗鱼的内脏和头部可以抑制生物胺的形成[33]。储存温度作为影响生物胺形成的最重要因素,降低温度能有效抑制产胺菌的生长与繁殖,可大幅减缓生物胺的形成,然而,降低水产品温度并不是绝对的控制手段。这是因为某些嗜冷细菌也能产生脱羧酶,即使在适当的冷藏温度下,脱羧酶也能导致生物胺的形成[12]。腌制处理方法由来已久,原料加工及储存过程中的微生物污染是生物胺积累的主要原因。但由于腌制产品含盐量高,如果腌制前原料新鲜未腐败变质,则产胺微生物一般在加工和贮藏期间无法生长,因此,耐盐的产胺微生物是腌制产品中生物胺积累的主要贡献者。

3.2 水产品中生物胺的新兴控制技术

控制水产品中生物胺的形成还可通过HHP(超高静压处理技术)、辐照技术、气调包装、微生物建模和使用食品添加剂等措施来实现,这些措施同样主要是通过抑制细菌或某些脱羧酶活性来延缓食物中生物胺的形成。例如使用能降解生物胺的二胺氧化酶(DAO),以及利用拥有这种酶的细菌,是降解已经形成的生物胺的唯一潜在方法,并且不是目前公认的保存方法[34]。其中辐照技术涉及将食品暴露在电离辐射中,如X光、伽马射线等。这些辐射作用于核酸并将抑制微生物的生长。相兴伟[35]等对大管鞭虾在辐照条件下进行处理,结果表明当其暴露在5 kGy的辐照剂量时,能对生物胺起到显著的抑制作用。且在低温条件下,使用辐照技术对生物胺的控制效果更加明显,低温与辐照相结合的方式可使产品的货架期在一定程度上得到延长。同时,一些抑制物质如山梨酸钾等添加剂也显示出极好的生物胺抑制能力,例如组胺的产生可以被2.0%的六偏磷酸钠延迟[5]。

4 展 望

水产品中生物胺主要由微生物降解其蛋白质产生,生物胺的这种形成机制可作为鱼糜、鱼块等冷鲜水产品质量和安全的一项重要检测指标;而对于腌制或发酵鱼制品,其生物胺含量则由微生物菌群组成决定。特定腐败菌是导致水产品品质下降的重要原因,与水产品中生物胺的形成紧密相关,因此研究特定腐败菌种群的生长代谢对探究水产品中生物胺的形成规律至关重要。今后,应从水产品中生物胺形成的规律及影响因素入手,研究开发高效的水产品保鲜技术如超高静压处理技术、辐照技术等,以控制水产品中生物胺形成,保障消费者食用安全。