江谦《说音》声母系统探析

2021-08-31胡雪雪王进安

胡雪雪 王进安

(福建师范大学文学院,福建 福州 350007)

安徽婺源(今属江西)江谦撰写的音韵学教材《说音》的“天然声母表”采用注音字母标注音值,是反切注音法走向消亡的一种表现,也是在西方语言学理论影响下中国传统音韵学向现代音韵学迈进的有力尝试,体现了清末到民初时期汉语音韵学的传承与革新。正确认识《说音》的声母系统,明确其声系基础,可以丰富《说音》的研究内容,管窥汉语音韵学由传统向现代演进的一些特点。对《说音》的声母系统进行研究,可以为近代汉语官话语音史及徽语的研究提供一些语音资料。下面对《说音》的声母系统进行讨论,主要完成两方面的工作:一是辨析《说音》“天然声母表”中的声类,利用审音法和文献参证法对其声类分合进行考订;二是将“天然声母”与中古声类和现代声母进行对照,总结其在历时演进中所反映的音韵特点。

一、《说音》及其作者

江谦(1876—1942),字易园,号阳复。安徽婺源(今属江西省)江湾人,清末民初著名教育家、佛学家,清代著名经学家江永裔孙。据丁国瑞《江谦居士生平纪略》介绍,江谦自幼颖悟好学,5 岁开始识字读书。9 岁熟四书,通义理。13 岁毕五经,工诗文。17岁补博士弟子员。19 岁乡试于南京,文多首选,但以末卷不得弥封而落第。因冒暑致疾,乃北渡崇明养病。以文字因缘,受业于南通张季直(謇)先生,学识大进。嗣考入上海南洋公学师范班,因病辍学。[1]77清光绪二十八年(1902 年)张謇创办通州师范学校,1904 年江谦担任国文教习,后被邀任监理、代理校长;宣统二年(1910 年)清政府在北京设立咨政院,江氏被推为江苏省议员。民国成立,当选为国会议员;1914 年出任南京高等师范学校(南京大学、南京师范大学等十所大学的前身)首任校长,先后共执教14年。1918 年因病离任,退居乡里,专心学佛,归心于净土,1942 年5 月24 日病逝沪上,享年67 岁。后人整理其遗著,汇总成《阳复斋丛刊》,凡十八种。

江谦于天津、上海等地讲学期间,录其简稿为《说音》一编。该书最初是由上海中华书局于1936 年刊发,共138 页。全书共分为12 个部分,分别是“天然声母表”“天然韵母”“拼音练习法”“反切法”“唐孙愐切音举例”“唐韵切音举例”“古今方音变通声类表”“音读训诂方言通转法”“古今音异读表”“中外音通训表”“古今韵异读表”和“杂著”。书前有蒋维乔1935《说音叙》、1922 年江谦自序以及1930 年《增订说音序》。《说音》是江谦在各地讲学的音韵学讲稿,属于教材性质,因而其编排方式不同于中古《切韵》系韵书和近古《中原音韵》系韵书。

二、《说音》的“天然声母表”

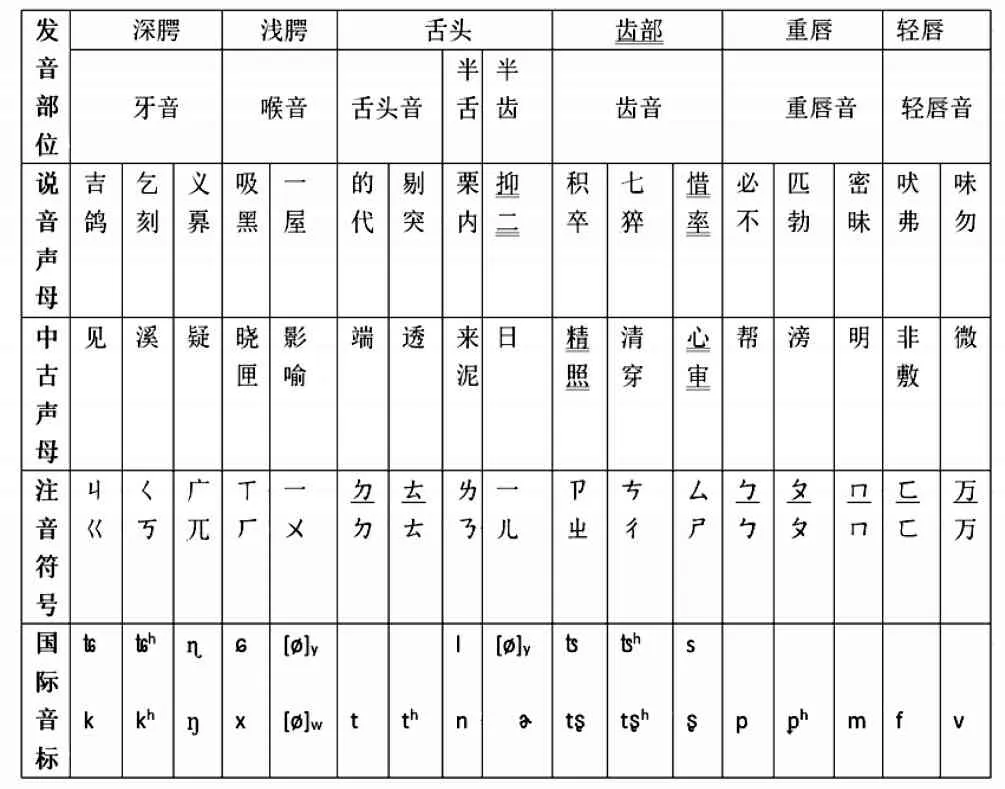

传统音韵学一般以发音部位、发音方法对声母进行排列分析,江谦的音韵学教材《说音》亦循此例。表中第一行排列声母代表字,又分列上下两排,上一字柔声,下一字刚声,如“吉鸽、乞刻、义奡”等,共17组34 个声母。孔广森在《诗声类》中已采用这种排列方式。不同的是,该书将韵母分为阴声、阳声上下两行,阴声收非鼻音、阳声收鼻音。第二行用当时通行的国音字母一一标注声母代表字,如“ㄐㄍ、ㄑㄎ、广兀”等。第三行按发音部位将34 个声母分为四部:腭部(深腭、浅腭)、舌部、齿部(正齿、粗齿)、唇部(重唇、轻唇)。《说音》在“古今方音变通声类表”后说明了34 个声母代表字与中古36 字母的对应关系,因而尽管声母代表字并未采用中古36 字母,但实际上仍未摆脱传统36 字母的排列格局。下面将摘录天然声母表并将其与传统三十六字母、现代国际音标(因排版限制,下表将“[]”略去)进行对应:

表1 声母对照表

关于声母发音部位的名称,尽管大多数学者采用传统五音或七音的方式,仍有少数学者持有不同观点,劳乃宣《等韵一得》将声母的发音部位定为“喉音、鼻音、重舌、轻舌、重齿、轻齿、重唇、轻唇”八音;汪烜《诗韵析》分为喉音、舌音、唇音、牙音、齿音、喉兼牙音、齿兼唇音、喉舌合音、齿牙合音九音等。江永在《音学辨微》中将喉音又分为深喉浅喉,其中晓匣二母为浅喉,影喻二母为深喉。江谦谓:“深腭浅腭,旧名深喉浅喉。又名浅腭为喉,深腭为牙。”[2《]说音》发音部位若按传统七音对应,则深腭为牙音、浅腭为喉音、舌部为舌头音和半舌音、齿部为齿头音和正齿音、唇部为重唇和轻唇。至于发音部位中缺少舌上音和半齿音,是因为江氏认为“知彻澄娘日,读古音同端透定泥来”。

江谦声称此表有34 个声母,然而根据表中注音字母及现代语音学原理分析发现,声母代表字中有11 个声母是不能计入的。其中“抑、一、屋”为零声母,“二”为韵母[ɚ];此外,“的代、剔突、必不、匹勃、密昧、吠弗、味勿”14 个声母代表字中第一字与第二字注音字母相比,仅多了一条下划线。据1913 年读音统一会制定的中国第一套拼音字母[3]及之后的注音符号均不见有下划线,可以推定此举乃江谦个人所为,应是为了与其“声母分阴阳、刚柔”的观点相匹配。《说音叙》中提出:“观梵音五十母,乃知守温之三十六母,纯从梵音译出,但译其三十四声母,去其十六韵母,又以影喻二韵母凑入声母,故为三十六耳。”[2]唐末沙门守温据梵音只译出30 字母作为声类,即不芳并明、端透定泥、知彻澄日、见溪群来疑、精清从、审穿禅照、心邪晓、匣喻影,36 字母是后人根据实际语音所增列的。影喻二母在江谦时代已变为零声母,因而他认为此二母为韵母而非声母,从今音出发,以今律古,缺乏古今语音发展理念。且江谦既知影喻二母与其他声母不同,在其“天然声母表”中仍将此二母列出,前后矛盾。“天然声母表”中除去上述“抑、一、屋、二、的、剔、必、匹、密、吠、味”11 个声母,实际上只有23 个声母(不含零声母),与1913 年读音统一会制定的24 个声母(不含零声母)注音符号相比,只少了一个“ㄖ[r]”母,其中“广[ɳ]、兀[ŋ]、万[v]”三个注音符号用来标注方音。

《说音》作为一本音韵学教材,其声母表的音韵特点既有时音的特征,也有方音的体现。据丁国瑞《江谦居士生平纪略》介绍,江谦成年以前均生活在婺源,因此他所操的方言应是19 世纪末的徽语——婺源方言,婺源方言对其“天然声母表”的建立有着深远的影响。根据胡松柏(2009)的调查,婺源江湾镇声母为21 个(包含零声母),[4]与天然声母表实际声母相比,仅缺少“[tʂ]、ㄔ[tʂh]、[ʂ]”三母,其余声母相同。观察天然声母表发现,“[tʂ]、ㄔ[tʂh]、[ʂ]”三个注音符号标注的声母代表字“卒、猝、率”中,前两个声母实际上读作舌尖前音[ts]、[tsh],只有“率”字是舌尖后音[ʂ],可见江谦并不能准确清晰地分辨这两组音。关于“[r]”母,江谦在代表字“二”后注释“读卷舌音”,并用表示韵母的“ㄦ[]”进行标注,可见该表实际声母中缺少“[r]”母,结合婺源江湾镇方言声母系统,有理由推断是江谦受其江湾方言影响所致。

至于声母表为何以“天然”称之?江谦在表后“说明”中说道:“此表三十四声母,纯以天籁,证合一阴一阳、一柔一刚自然之妙用,无古今方域之殊……他日习训诂、通方言、习外国语,一以贯之矣。”[2]可见江氏想要构建的不仅是汉语共同语,而是放之四海而皆准的古今中外通用音,以囊括天下音,即“天籁”。这一韵学思想在顾炎武《音论》、樊腾凤《五方元音》及清末胡垣《古今中外音韵通例》等书中均有所体现。李开在《汉语古音学史》中评价:“明清之际的音学都把人文语音看作‘天籁’,语音规范的目标要达到‘天下无遗音’,听起来有点不着边际,大而无当,但却是传统文化的深刻反映。”[5]处在清末民初之际的江谦,不能不受这种风气的影响,因而在其“天然声母表”中也充分继承与体现了这一观点。

三、《说音》“天然声母”的特点

(一)全浊声母清化

清浊对立是中古音的语音特点之一,随着语音的发展变化,清声母与浊声母的对立逐渐消失,表现为浊音清化现象,其具体规律为:古全浊塞音、塞擦音的平声字变为同部位的送气清音,仄声字变为同部位的不送气清音;古全浊擦音变为相应的清音声母。江谦在“古今方音变通声类表”一节的第十一条说明中说道:“至于群为见浊,定为端浊,澄为知浊,从为清浊,邪为心浊,床为穿浊,禅为审浊,并为帮浊,奉为非浊;虽列两母,实则一声。”[2]结合表中声母代表字与中古36 字母的对应情况,可以发现全浊声母已经全部清化。

最早讨论婺源方言古全浊声母清化问题的是清代的江永,他在《音学辨微》中指出:“即如吾婺源人呼‘群、定、澄、并’诸母字,离县治六十里以东,达于休宁,皆轻呼之;六十里以西,达于饶,皆重呼之。”[6]其中“轻呼”指不送气,“重呼”指送气,即接近休宁(徽语中心地)的地区,全浊声母清化后主要表现为不送气,而接近赣语区的多以送气为主。由此可见,婺源县内全浊声母清化后的规律并不一致,据胡松柏介绍,反映19 世纪中叶婺源方音的《乡音字义》《乡音字汇》两本韵书古全浊声母已经清化,基本上不论平仄而读成送气清音。其中《乡音字义》全浊声母有送气与不送气两读的对立。[7]郑张尚芳《皖南方言的分区(稿)》将婺源方言划归徽语休黟片,指出该片“全浊塞音声母今读送气清音与不送气清音两类……婺源江湾镇话较有规律,入声一律送气而舒声仅古‘从邪’母字送气。”[8]通过历时对比,大致《乡音字汇》更能反映婺源江湾方言点的全浊声母清化规律。要考查江谦时期婺源江湾方言全浊声母具体的清化规律,还需借助更多的方音材料。遗憾的是,该书已经将其声母系统列成表格,并没有具体的韵字做参考,因而具体清化规律不得而知。该声母表虽在字母排列形式上具有一定的保守性,但全浊声母清化这一特点也表现出其体现时音的功能。

(二)尖团分立情况

所谓尖团分立,指的是声母系统中尖音和团音界限分明,互不相混。学界一般认为“尖音”“团音”这一对术语最早出自《圆音正考》,存之堂在《圆音正考》序中说:“试取三十六字母审之:隶见溪群晓匣五母者属团;隶精清从心邪五母者属尖”。存之堂并未明确指出等呼的条件,现代学者对尖团音的概念及区分标准仍存在一定分歧,这里我们采用丁声树、李荣先生在《汉语音韵讲义》中的说法:“分不分‘尖团音’是指古声母精组(精清从心邪)和见晓组(见溪群晓匣)在今细音前有没有分别说的。所谓‘分尖团’是说精组和见晓组在今细音前有分别,读音不同。所谓‘不分尖团’是说精组声母和见组声母在今细音前没有分别,读音相同。”[9]根据表中声母代表字与注音字母的对应关系可以发现:古见晓组声母逢今细音发生腭化,例如见母代表字“吉鸽”分别用“ㄐ[ʨ]、ㄍ[k]”两个符号表示,晓匣母代表字“吸黑”分别用“ㄒ[ɕ]、ㄏ[x]”来表示。而古精组声母在今细音前未发生腭化,这一点从精、清、心母代表字“积、七、惜”用舌尖前音“ㄗ[ts]、ㄘ[tsh]、ㄙ[s]”而不用舌面音“ㄐ[ʨ]、ㄑ[ʨh]、ㄒ[ɕ]”表示即可看出。因而“天然声母表”反映出见组和精组声母尖团仍然分立。

(三)知照组分立

“天然声母表”中知组声母指的是知彻澄三母,照组声母是指照穿审三母;其中照组声母在中古韵图中分为庄组(庄初崇生)和章组(章昌船书禅),前者排在二等格子上,后者排在三等格子上。《说音》声母按照中古36 字母的传统,将庄组与章组合并于照组,知、庄、章三组声母在现代汉语普通话中已合流为一组声母[tʂ]、[tʂh]、[ʂ]。根据表中注音符号可知,精组与照组声母分为舌尖前音[ts]、[tsh]、[s]和舌尖后音[tʂ]、[tʂh]、[ʂ]两套,江谦在说明中补充道:“读今音知、彻、澄同精、清、从,唯日读卷舌。”由此可知《说音》中知组声母与精组声母同读作舌尖前音[ts]、[tsh]、[s],而与照组声母读作舌尖后音[tʂ]、[tʂh]、[ʂ]不同,因而知照二组并未发生合流。

然而,根据唐作藩先生的考查:“从中原雅音(官话)来看,大约在南宋(13 世纪)时候知庄章三组就已经合流了。”[10]尽管学界对知庄章三组合流的时间仍有不同看法,但到《说音》成书时期,官话语音中三组声母合流已无疑义。至于江谦在其声母表中仍将知组与照组分开,应是婺源方音与国语音的综合考量。根据贾坤对婺源江湾(大畈村)的考查:“知、庄、章三组的字今大多读[ts]组声母。”[6]与上述“知、彻、澄同精、清、从”相吻合,即在江湾方言中,知组与照组也已合流,而天然声母表中照组声母用舌尖后音ㄓ[tʂ]、ㄔ[tʂh]、ㄕ[ʂ]表示应是与当时的国语音相匹配。“天然声母表”想要构建的是古今中外通用音,知照分立与时音不符,也与其“天籁”音的观念相违背。

(四)疑微独立

前文说到,1913 年读音统一会制定的第一套拼音字母中“广[ɳ]、兀[ŋ]、万[v]”三个注音符号是用来标注方音的,表明这三个声母在当时的语音中已经消失。在现代汉语普通话中,中古疑、微二母已经与喻母合流读作零声母,关于疑、微二母的消变时间诸家众说纷纭,李无未认为:“疑母消变的两种势力在明代表现得最为激烈,正是两种势力的互为消长,致使明代韵书编纂者对于疑母或存或否,参差不齐。清代樊腾凤《五方元音》‘影、疑、微’已经混同,并入云和蛙。至此疑母完成了它的消变过程,在汉语标准语中彻底消失。”[11]与此同时微母在《五方元音》中也完全消失,由此可以得出结论:疑、微二母在清代官话语音中已经消失。

天然声母表中依然保留有疑、微二母,其中“疑”母代表字用“广[ɳ]、兀[ŋ]”进行标注,微母代表字用“万[v]”来标注。声母表中保留“广[ɳ]、兀[ŋ]、万[v]”三个声母大概有两点原因:一是江谦的方言声母系统中就有这三个声母;二是当时官方颁定的注音字母方案中为了标注方音也保留了这三个声母。无论是婺源方音还是当时的注音字母方案都保存了疑、微二母的独立性,因而江谦将它们纳入“天然声母表”中是很自然的事情,这也与其想要囊括天下音的观念相暗合。

四、结语

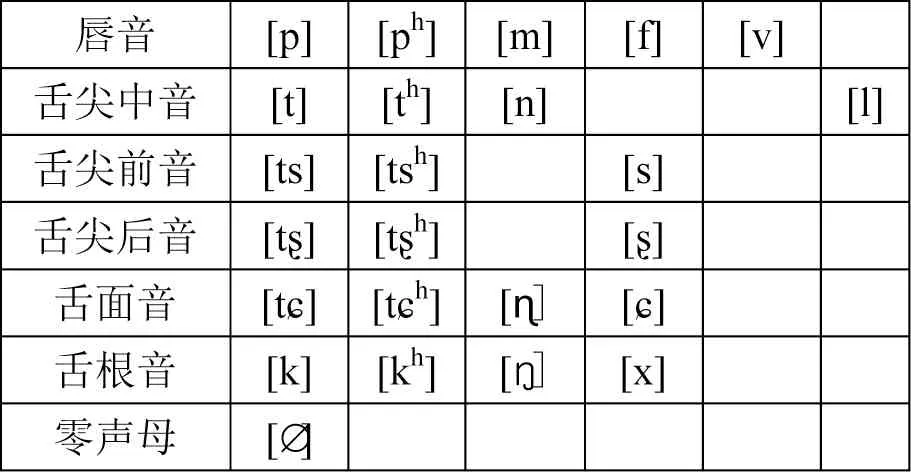

作为音韵学教材,《说音》声母表采用注音符号标注声母代表字,在注音形式上别具一格,打破了反切注音的传统做法。反切法最终被注音符号及汉语拼音方案所代替是历史的必然,也反映了反切法本身具有不可解决的局限性,使用注音字母实现了从标注音类到标注音值的飞跃。根据对“天然声母表”特点的分析,可以初步判定《说音》的音系性质为清末民初的国语音与徽州婺源音的混合音系。“天然声母表”的设计虽在形式上遵循中古36 字母的排列格局,但在声母代表字的取舍上体现了时音的特点和方音的成分,也反映出想要建立囊括天下音的声母系统是一种不切实际的做法。根据上文的分析,“天然声母表”中实际上只有24 个声母(含零声母),如下表所示:

表2 《说音》实际声母系统