基于数字化实验与传统实验相结合的化学概念教学

2021-08-30郝升华

郝升华

摘要:以人教版高中化学“离子反应及其发生条件”教学为例,阐述了基于数字化实验与传统实验相结合的课例研究思路和教学活动设计。围绕离子反应概念、离子反应发生条件等知识内容,宏微结合,帮助学生形成对“离子反应”概念的整体认识。

关键词:数字化实验 宏微结合 离子反应

新课改的基本理念要求重视开展“素养为本”的教学,提倡在课堂上开展以学生实验为主的多种探究学习活动,促进学生学习方式的转变,能从宏微结合的视角分析解决实际问题。传统的化学实验能让学生获得充分体验及不可替代的技能训练。数字化实验实现了实验数据的即时处理和直观表现,并可获得准确的定量数据,从而帮助人们更深入地研究化学现象和反应的本质规律。二者相结合运用在课堂上可以充分开发学生的高阶思维,帮助学生掌握反应的本质。

一、学生学情分析

在传统的课堂教学中,高中生在离子反应这一章节中很难形成“离子观”,不能真正理解物质在溶液中以离子的形式存在这一知识,导致学习后续很多知识时只能靠死记硬背。本节课将书本上的实验编排稍作改动,利用传统实验与数字化实验相结合的实验探究法教学,强调溶液中离子的行为,重点探究离子反应发生的本质。

二、实验准备

试剂:0.01 mol·L-1 Na2SO4(aq),0.1 mol·L-1 BaCl2(aq),0.1 mol·L-1 KCl(aq),稀NaOH(aq),0.2 mol·L-1 HCl(aq),0.05 mol·L-1 CuSO4(aq),铝片, 锌粒

实验仪器:电导率传感器、数据采集器、电脑、磁力搅拌器、铁架台、50 mL烧杯等。

三、教学过程

(一)环节一 情景导入:“结石中的化学”

结石的形成属于生物异常矿化,饮食和环境等都可能导致各种结石病。从事高温作业、饮水少,出汗多者体内容易形成结石,食用菠菜较多,或长期饮用钙含量较高的水可能导致结石病,比如H2C2O4与钙结合形成CaC2O4沉淀在泌尿系统中累积就会形成尿路结石,实质就是草酸根离子与钙离子发生了离子反应生成沉淀。

【设疑一】什么是离子反应呢?我们中学阶段只研究水溶液中的离子反应,下面请同学们完成几组实验,并思考哪些实验发生了化学反应。

(二)环节二 探究离子反应发生的本质

【学生实验】

实验1:向10 mL 0.01 mol·L-1 Na2SO4(aq)中滴加0.1 mol·L-1 BaCl2(aq)。

实验2:向10 mL 0.01 mol·L-1 Na2SO4(aq)中滴加0.1 mol·L-1 KCl(aq)。

实验3:向15 mL 0.2 mol·L-1 HCl(aq)中滴加稀NaOH(aq)。

实验4:向15 mL 0.2 mol·L-1 HCl(aq)中加入少量铝片。

实验5:向20 mL 0.05 mol·L-1 CuSO4(aq)中加入少量锌粒。

【学生】实验2和实验3中无明显现象,但实验3可以通过滴加酸碱指示剂确定发生了化学变化。实验1中生成白色沉淀,实验4中生成气体,实验5中蓝色溶液颜色变浅,实验1、4和5发生了化学变化。

【教师】实验1、3和4确实都发生了离子反应,实验2中没有发生离子反应,只是离子的简单混合。

【设疑二】那发生离子反应的条件是什么呢?

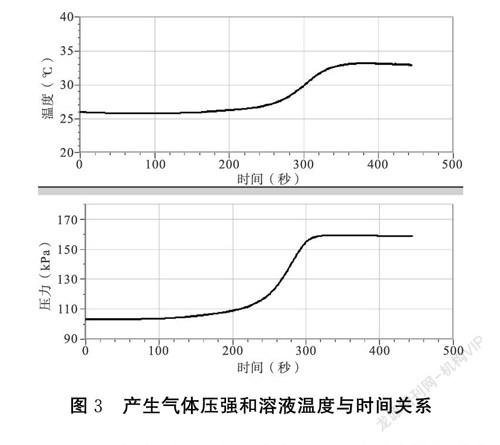

【教师演示实验一】电导率随溶液体积变化数字化实验:向10 mL 0.01 mol·L-1 Na2SO4溶液中逐滴加入0.1 mol·L-1 BaCl2溶液。学生观看教师操作及大屏幕显示的数据变化如图1所示。

【教师】起始反应液中离子种类有哪些?

【学生】Na+,SO42-,Ba2+,Cl-

【教师】随着白色沉淀生成,同学们看到了电导率一直下降直至最低点却没有到零,原因是什么?随后电导率为什么又升高?

【学生1】离子浓度减小,导电能力减弱,导电率降低

【教师】离子浓度为什么减小?

【学生2】SO2-4和Ba2+生成白色沉淀,离子浓度减小,但溶液中仍然存在钠离子和氯离子,所以并没有降到零。

【学生3】当Na2SO4被反应完全时再加入BaCl2时,氯化钡过量,溶液中离子浓度开始增大,所以电导率增大。

【教师】硫酸钠溶液和氯化钡溶液充分混合后SO2-4和Ba2+结合发生了离子之间的反应,生成了白色沉淀BaSO4,离子种类和数目减小。

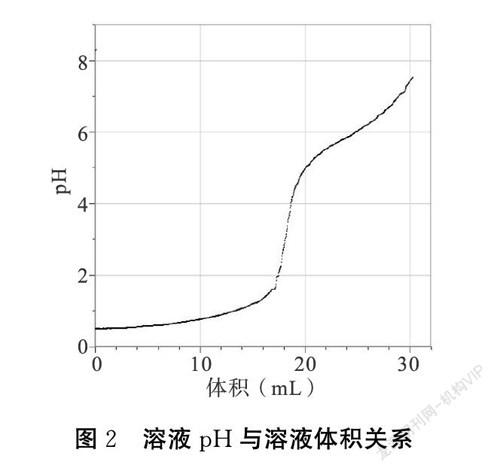

【教师演示实验二】向15 mL 0.2 mol·L-1 HCl溶液中滴加稀NaOH溶液,播放视频,演示溶液中pH随溶液体积变化数字化实验,同学们观看教师操作,大屏幕显示的数据变化如图2所示。

学生们分析出pH发生变化的原因是随着NaOH溶液加入中和了H+,H+浓度减小,OH-浓度增大,pH增大。溶液中离子数目减少。

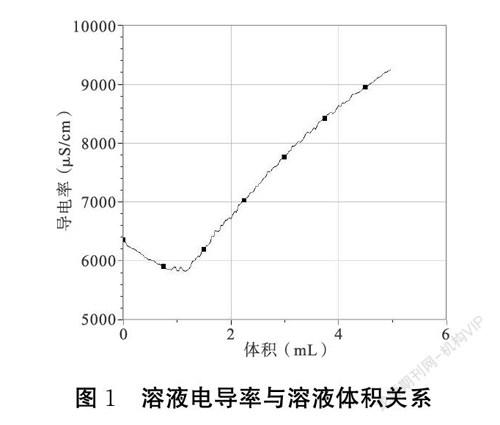

【教师演示实验三】向10 mL 0.2 mol·L-1 HCl溶液中加入少量铝片,播放视频,演示溶液中温度和压强随时间变化数字化实验数据如图3所示,同学们观看教师操作及显示的数据变化。

通过观察实验三及已有知识经验,同学们分析出产生了氢气,通过数字化实验学生清楚看出该反应温度升高,产生气体气压增大,分析反应前后离子种类,发现反应前后离子种类和数目发生变化,原来溶液中H+数目减少生成了Al3+,发生了离子反应。

【教师演示实验四】向20 mL 0.05 mol·L-1 CuSO4溶液中加锌粒,实验数据显示电导率随时间推移基本无变化。

通过电导率实验四可知离子浓度基本没有发生变化,但根据宏观现象同学们知道CuSO4溶液中加锌粒确实发生了化学变化,离子种类发生了变化,溶液中Cu2+变成了Zn2+,同样也发生了离子反应。

【教师】最后给同学们展示向Na2SO4溶液中加稀的KCl溶液电导率实验数据,无宏观现象,电导率一直增大,说明溶液中离子浓度逐渐增大,溶液混合仅是Na+,SO2-4,Cl-,K+的简单混合,没有生成沉淀、气体和水,没有发生离子种类和数目的变化,没有发生离子反应。

通过以上实验,学生发现离子反应发生时宏观上通常能看到有沉淀、气体、水生成,离子的种类或数目发生了变化。

(三)运用符号表征,深化离子反应及其发生条件在学生脑海中的印象

传统实验和数字化实验相结合,层层递进地引导学生发现离子反应发生时通常伴有沉淀、气体和水生成,并总结出发生离子反应的本质原因是溶液中离子种类和数目发生了变化,并以硫酸钠和氯化钡反应为例讲解如何正确使用化学符号来表示离子反应的过程;并做课本相应的练习巩固,提问学生CuSO4和NaOH反应、NaCO3和HCl反应本质原因是什么并写出离子方程式。

四、回顾反思

本节课例对接宏观辨识与微观探析化学学科素养,将数字化实验和传统实验相结合,开发学生的高阶思维,将离子反應发生的常见宏观现象和本质原因深化入学生的脑海中。离子反应的本质不是所有的离子都参与反应,而是某些离子的浓度和种类发生了变化。目前的学习中,在宏观上我们可以通过判断是否有沉淀、气体和水生成来判断是否发生了离子反应。为今后学生理解离子共存等问题打下基础。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准2017年版[M].北京:人民教育出版社,2017:3.

[2]张玮,张军.学生“离子观”淡薄成因分析以及解决策略[J].化学教与学,2019(10):3942.

[3]季刚.合理运用对比实验帮助学生理解“离子反应”[J].现代交际,2013(6):159160.