高密度城市环境下的校园规划设计探析*

2021-08-30高伟豪

高伟豪

(淮北师范大学 美术学院,安徽 淮北 235000)

随着城市化进程的不断加快,城市用地日益紧张,其附带产生了一系列的社会问题:适龄学生数量增多、校园建设用地不足等。同时,教育改革也对校园建设提出了新的要求,集约化设计的趋势逐渐凸显。本论述基于整体的社会背景,观察了周口市已建成的中小学校园规划肌理,分析、总结前人对高密度城市环境下校园建设的应对策略,探究如何运用设计手法,在实现高密度小学校园建设的同时,又能够塑造出多样化的校园空间以适应教育的需求和发展。

1 项目背景

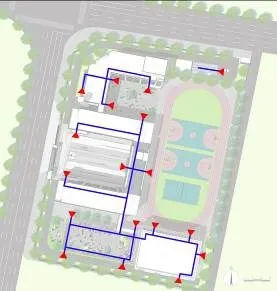

校园规划用地位于周口市川汇区中原路与庆丰中路交叉口东南部,如图1所示。学校东、西、北三面为大片居民住宅区,南部有沿河生态绿地以及待建成的居民住宅区,学校生源众多地理位置优越。其西、北毗邻周口市主要交通干道,东部有街坊道路,对外交通十分便利。依据最新试行的《河南省义务教育学校办学条件基本标准》内规定的小学校园建设要求,该校园属于城市完全小学,建设用地面积为15 400 m2;学校建设规模6轨24个班级,共可容纳小学生1 080名;生均用地面积在未计入学生宿舍和生活用地面积时为每生18 m2,而目前生均用地面积为14.25 m2,由此可见校园建设用地紧张情况。

图1 校园所在地

2 校园现状分析

2.1 相关校园分析

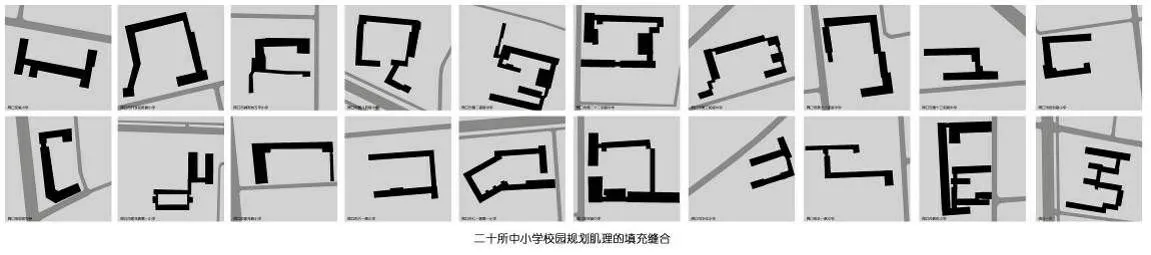

校园规划作为城市规划的重要组成部分,处于整个城市规划动态发展过程之中,应该结合时代的发展和要求来进行不断的调整[1]。而新的城市化概念追求的是建成环境的连续性,每一座建筑物都不再是孤立的,是整体城市环境中的一个单元,它需要通过与其他单元的对话来完善自身形象[2]。文章基于卫星地图影像图的对比识别,观察了已建成的周口市20所中小学校园的规划肌理,试图寻找合理的校园规划方法给川汇小学校园规划提供有效的参考,融入周口市整体规划之中,如图2所示。

图2 周口市二十所中小学校园规划肌理观察图

(1)其肌理主要表现为“虚化”的校园空间、“实体”的建筑形态、邻近的城市道路。

(2)校园空间与建筑形态紧邻城市道路规划时,有更明显的边界,能够更好地融入城市整体规划之中。

(3)校园建筑呈现分散的“一”、“L”形态,建筑联系不紧密,不仅破坏了校园空间的秩序感,也无自身特色。

由于其自身建设背景,校园空间分散、密度较小,无法满足当前高密度城市环境下土地资源的高效利用要求。同时发现,在规划中对校园空间“虚实”关系的把握、对校园与城市环境关系的融糅是十分重要的。

2.2 校园基础空间分析

川汇小学校园建筑采用“弓”字型折线形态紧邻城市街道分布,实现了街道界面的完整性,如图3所示。为了调节和平衡城市道路与校园地块之间的相互关系,校园空间整体沿城市道路退后布置预留出缓冲区[3]。入口大门沿主要道路方向设置,缓解上下学的车流高峰,侧门沿城市街道布置形成人车分流的交通流线并进一步保证师生的出入安全,如图4所示。建筑中庭区域正对入口大门呈对外开放姿态,进一步加强了学校与城市的密切关系,如图5所示。

图3 校园总平面图

图4 校园对外交通流线图

图5 校园鸟瞰图

2.3 校园功能空间分析

建筑折线的折而不断在分隔、串联校园空间时,丰富了校园空间层次且塑造了各个空间的不同功能内涵,形成了以教学、体育运动、生活为主的三大功能空间,如图6所示。折线形态的建筑形式,不仅在建筑外部增强了与其附属空间的联通渗透,建筑内部也设置了连通性极强的通行过道,如图7所示。每栋楼配备相应的交通疏散楼梯间、卫生间、开水间等公共设施,统一设置两个以上出入口,使室内外空间达到了高度的融合形成了校园一体化的格局,如图8所示。除了教学建筑以外,还配备了教师行政办公楼、综合教学楼、宿舍楼、餐厅等以满足各种校园设施需求,如图9所示。

图6 校园功能空间分析图

图7 建筑内外交通流线分析图

图8 建筑出入口分析图

图9 校园建筑功能分析图

2.4 校园交往空间分析

据调查,学龄儿童每天上课、学习的时间大约占用了其每天觉醒时间的四分之一,而每周大约就有50~60 h是在学校度过的[4]。而教师在学校度过的时间自然是不言而喻的。那么,学校建筑、建筑围合起来的空间及空间形式,作为师生学习、生活、交流、休息及活动的交往场所,对师生的影响是十分重要的,甚至影响了学校的安全、健康和持续发展[5]。故而,校园的规划不仅要注重打造满足教育功能的教学场所,也要注重学生、师生之间重要的校园交往空间的建设[6]。折线的建筑形态创造了基本的三大交往空间:建筑内部的交往空间、建筑外部的交往空间、建筑内外过渡的交往空间。这三大空间都以建筑为界限,很容易造成空间的僵硬,不利于促进学生、师生之间的交往。这就需要突破已有的空间设计、模糊建筑的界限来塑造不同的交往空间,满足学生、师生之间的多样化交往需求。

3 高密度下多样性空间营造策略

3.1 校园基本建设策略

基于当前高密度城市环境的规划背景,有众多学者在研究中阐述了各自的观点也分别总结出应对的策略。

(1)运用填充缝合的设计手法[7]。

(2)运用校园综合体的设计手法[8]。

(3)运用集约化、多元化、综合性、整体性等设计手法[9]。

(4)建筑与环境进行一体化设计[10]。

(5)综合组织功能和复合空间的设计[11]。

综合这些设计手法的共同理念,将周口市20所中小学校园的肌理进行协调,出现在二维平面内最为统一的形态是连续、转折、穿插的几何折线形式的建筑形态。这些折线介于闭合几何折线与非闭合几何折线之间,其形态的完整、匀称对外表现出十分稳定的态势,同时具有开放性、延展性、方向性的特征[12],如图10所示。无论是建筑还是空间,都处于一个连贯的整体中,完美的衔接了整个校园中的各个单元。几何折线的表现形式不仅增强了校园与城市空间的整体性,连续、集约、紧凑的建筑布局方式也稳定了校园的空间秩序,成为川汇小学校园建筑规划的重要应对策略。

图10 二十所中小学校园规划肌理的填充缝合

3.2 教学用楼及其附属空间

校园入口大门空间由行政办公楼及其左右两侧教学楼三面围合而成,构成了一个类似中庭的校园中心广场。此处可作为城市道路与学校的缓冲空间,也是重要的教学交通联系空间。“弓”字型折线形式将教学建筑紧密的联系在一起,可达性与可视性极强,且教学楼主要采用东西向布局,具备良好的通风采光条件。行政楼正对学校大门处于校园的中枢位置,可以全方位的把控整个校园空间,及时处理各种校园事务。并且,行政楼一楼的中央是架空形式,增强了中心广场的流通性,可直接从一楼大厅穿过到达体育运动场,如图11所示。由于正对校园大门入口,中心广场是校园形象的重要展示地。在中心广场设置升旗台,平时除了举行升旗仪式以及国旗下的演讲以外,还可以举行相对正式的做操、集会、校园文化展览等集体活动,是校园最具仪式感的外部活动空间,如图12所示。

图11 行政楼大厅效果图

图12 校园中心广场效果图

3.3 综合楼及其附属空间

综合楼设置有实验室、图书馆、计算机教室、美术教室、音乐教室等各类综合性教学空间。其附属空间由三面建筑围合而成,属于有一定私密性的半开敞空间,如图13所示。此空间对体育运动场呈开放姿态,是学生从教学楼、行政楼通往体育运动场的重要过渡空间。《人体工程学》一书中指出:为了满足人们对私密性空间的需求,开敞的空间内必须提供障碍物、植物等,让人们对空间有所控制[13]。而场地上设有两处边缘轮廓为可休闲座椅的大型树池,使学生在此空间交往时有了依托,满足了学生对私密空间的需求。而树池的中心部位除了分别种植一棵大乔木以供夏日纳凉以外,剩余的土壤可提供给学生种植绿色植物,成为学生的小型种植园。两个树池的尺度在一定程度上,对向外的交通起到阻隔作用,加大了空间的私密性,是重要的师生课下休闲娱乐空间,如图14所示。

图13 综合楼及其附属图 空间效果图

14 综合楼附属空间 树池效果图

3.4 餐厅及其附属空间

校园生活空间(餐厅、宿舍)呈“一”字型统一布置在校园一侧,拥有良好通风、采光的同时,避免对日常教学活动造成干扰。由于餐厅的使用频率较高,餐厅设置在距离教学楼更近的位置。餐厅内部除了每日为师生三餐提供服务,还可以进行聚会、展览等活动,且餐厅与宿舍楼一楼有内部通行的廊道,加强了空间的内部联通。学生的交往本身就具有极强的观察性,当他们觉得这里有趣好玩的时候,才会自发性地到达这里。餐厅为了打破建筑的界限增加其趣味性,利用“次级地面[14]”的功能叠加手法,在餐厅屋顶为学生打造一个空中游乐园,如图15所示。屋顶还设置有小型的植物种植池,充分利用屋顶空间的同时增加其绿化面积。餐厅屋顶与教学楼二楼设计有架空楼梯相互联通,学生在此处通行时,不仅可以看到游乐场的情况,还可以看到体育运动场的情况,使儿童有更多地玩耍选择,如图16所示。旁边教学楼的二楼及其以上楼层都可以观看到此游乐场的情况,满足了学生参与之前的“观看”心理[15]。

图15 餐厅屋顶游乐场效果图

图16 架空楼梯周边效果图

餐厅的边角庭院空间设置休闲座椅,就餐完毕之后可在此处休息交谈,有效地促进师生、同学之间的沟通交流。此处位于校园角隅空间,同学们既可以在此处读书、静坐、玩耍等,也可以进行小型的教学交流活动,如图17所示。餐厅屋顶与教学楼二楼设计的架空楼梯在原有的交通功能上,不仅增加了师生的视域空间,也使其下部形成了廊道形式空间。结合餐厅与教学楼之间的过道空间形成了半私密性的交通空间。在此空间内设置了一排坐凳式树池,基于原本的交通疏散功能,使此空间多了学习、交流的可能,如图18所示。

图17 餐厅角隅空间效果图

图18 过道空间效果图

3.5 其他校园空间

由于宿舍楼邻近体育运动场,二楼和三楼规划为住宿空间,一楼除部分住宿空间以外,提供小型的体育室进行体育相关课程的使用,还可放置体育器材用品。另外利用运动场与宿舍楼的角隅空间放置运动、娱乐器材,满足多样健康的体育活动,如图19所示。体育运动场处于整个校园的后方,拥有标准400 m跑道,内设两个篮球场和一个羽毛球场,边缘设置有大型看台。其他空地预留后期增设乒乓球、排球等运动场地,如图20所示。体育运动场不仅能够提供充足的场地满足师生的运动需求,根据《地震应急避难场所场址及配套设施》GB21734-2008,学校运动场等室外开敞空间承担着应急避难场所的功能,且人均最低避难面积要保证人均1.5 m2[16]。川汇小学体育运动场面积为3 276 m2,校园容纳学生数为1 080人,人均可拥有3 m2的避难场所面积,完全可以满足学校师生的避难需求。由于用地紧张问题,停车场空间设置在综合楼地下空间,满足师生停车需求的同时提升校园空间的利用率。停车场入口处于综合楼与体育运动场地的边缘空间,且正对校园次入口紧邻城市道路设置,如图21所示。考虑校园内部交通安全问题,学校大门满足车辆进入的功能,车辆以单行道通行,从大门进入校园之后直接从次入口外出,次入口则满足车辆可进可出的功能。

图19 宿舍楼角隅空间效果图

图20 体育运动场效果图

图21 停车场入口效果图

4 结束语

高密度已成为城市发展的普遍趋势,针对高密度的城市环境,城市建设更注重土地资源的集约利用、功能合理布局等原则。针对周口市川汇小学的建设,文章分析多种基于城市高密度空间下的校园建设理念,融合多种空间设计手法,利用有限的土地资源合理规划校园建设,旨在顺应时代的发展,在城市高密度背景下,打造既满足城市教育需求又有利于学生全面发展的小学校园,为今后的小学校园建设提供一定的借鉴意义。