五四知识分子由无政府主义者向马克思主义者转变研究(1919—1921)

2021-08-27杨艺

杨 艺

(华东师范大学 马克思主义学院,上海 200241)

100多年前,在资本主义剥削压迫以及国内资产阶级民主主义革命失败的情况下,中国进步青年们以救亡图存为目标,接触和学习新思想、新文化。当时中国的思想界呈现着无政府主义、改良主义、马克思主义、资产阶级民主革命思想杂糅的状态。经过对马克思主义阅读文本的深入理解、对于民主主义革命尝试的失败以及对于各种社会思潮的争辩后,部分五四知识分子的信仰实现由无政府主义向马克思主义转变。立足于五四知识分子的思想状况,探究1919—1921年部分五四知识分子转向马克思主义的原因,这对研究中共早期马克思主义的思想传播、话语革命具有重要意义。

一、接触与采纳:五四知识分子接受无政府主义素描

(一)庞大的小生产者为无政府主义的传播提供客体支持

无政府主义是在18世纪末19世纪初兴起于欧洲的小资产阶级的社会政治思潮,其主张消灭任何形式的“统治与顺从”,要求人的“绝对自由”。两半性质的中国社会,囊括了从事大量传统农业和工商业中的小生产者,而无政府主义蕴含不触及根本政治制度的指涉,主张用“温和的主义”重构摇摇欲坠的中国社会。所以,在传统生产模式与现代化生产模式的更迭中,资本主义运转出现的动荡和不平等危害小生产者既得利益时,小生产者渴望不受约束的阶级主张进一步被放大,这就与无政府主义反对社会化大生产的思想不谋而合,他们呼唤一个平等、互助的社会。当时的中国处于昏暗的北洋军阀统治中,政府拒绝恢复《中华民国临时约法》的行为更加激化了小生产者对封建君主专制制度的憎恶和反对,而无政府主义的原初指涉契合了这种情绪。于是,无政府主义在“非中心地域”逐渐萌生。日本场域的张继、刘师培等人创建无政府主义社团——“社会主义讲习会”,其编辑出版的刊物《天义报》主要介绍无政府主义的相关思想,如:宣扬克鲁泡特金的思想是以互助为依据的自由学说,是真理;[1]欧洲场域的吴稚晖等人创办的《新世纪》周刊,宣传克鲁泡特金的无政府主义思想;日本和欧洲对无政府主义的宣传成为无政府主义在中国社会进场的标志。1912年,民主革命家刘师复创办国内第一个无政府主义团体“晦鸣学舍”,把《共产党宣言》当成无政府主义的“圣经”,宣传克鲁泡特金的无政府主义思想,并将其理论化、系统化。

(二)五四知识分子自身认知底板难以辨别社会主义的复调性②

社会主义思潮的不同派别对五四知识分子的认知底板形成混淆映射。邓颖超提到早年对外来思潮只是“听信”,“对各种主义的内容并不清楚”,同时由于觉悟社视角的限制与无政府主义的风行一时,成员的认知底板中更多的是无政府主义的语义链接。[2]233-234刘仁静也提到北京马克思主义研究会成员中有的相信无政府主义,因为对基尔特社会主义、无政府主义等思潮“也没有什么研究,只是在杂志上看了一些有关宣传品,认为有道理……”[2]114此外,安那其主义组织——少年中国学会的恽代英曾信仰无政府主义,并对王光祈表示自己钻研安那其主义的道理已长达七年。[3]施存统提到共产主义和无政府主义是同一目标的不同微观面向,无政府主义必须在建立共产主义的基础上才得以实现。[4]最后,中国共产党北京党组织也吸纳了少部分无政府主义者,当时的五四知识分子认为虽然无政府主义者对无产阶级专政一点,抱有不同的见解,但对无产阶级革命则是赞成的,所以,也吸纳这些人员共同加入组织。[2]145-146

(三)无政府主义“反旧”的意涵与其对未来社会美好建构满足五四知识分子的期待

五四知识分子在新旧文化间徘徊,并在“爱国主义”的共时主题中甄选,所以,五四知识分子在对其信仰体系的拆分、解构、重建中无不将希望寄托于未来的美好社会。刘师复主张建立“绝对自由的”社会,在那个社会中没有地主压迫、资本家剥削、首领和官僚的控制,没有军队、警察、监狱,甚至没有法律,他认为这是完全秉持自由平等博爱精神的美好社会。[5]并且,无政府主义主张描绘其社会没有竞争和贫富贵贱之分,“实行共产主义,人人各尽所能,各取所需……生活平等,工作自由。”[6]同时,新世纪派主张“聚散自由,有男女之聚处,而无家庭之成立”[7]。这种对未来社会的“空想”迷惑了一群知识分子,形成无政府主义与科学社会主义的观念模糊与错置,受到先进知识分子的欢迎。

二、钻研与涵化:无政府主义到马克思主义的演化路径爬梳

(一)在纵深钻研中接受马克思主义

无政府主义中的空想性,主张自由联合的组织方式、反对建立国家等问题在中国的革命实践中逐渐暴露出来,加之五四运动后更多的知识分子阅读马克思主义相关文本的渠道增加,所以,知识分子在纵深研究后区分出马克思主义与无政府主义的差异。李达提到无政府主义者不注重实际行动,同时,李达依据唯物史观阐述马克思主义的真理性,人类历史的发展和发展中的正确判断和失败经验积累形成了当今政治经济社会的制度和组织。马克思主义凭借科学的真理在社会发展的风云突变与静态缓进交织中毅然存在,要进行革命事业,必须要一个强硬的新势力才能做到。所以,李达较为推荐马克思主义。[8]但是,蔡和森“世界不能行无政府主义”,认为世界由资产阶级与无产阶级组成,而俄国是无产阶级成功打倒资产阶级的案例,适用于将来的中国。[2]951邓中夏提出共产主义与无政府主义的最高目标相近,但在阐释中道出二者区别:“共产主义有目的,实行有步骤,有手段,有方法,反之,无政府主义除开……美妙的理想目的以外,却空空毫无所有了。”[9]周佛海在《共产党》上批评无政府主义,批驳无政府主义者对“人性”的乐观,而且使得人们无法解释历史上产生过的罪恶。[10]

(二)在马克思主义与无政府主义的论战中厘清界限

书籍传播的时空界限规制了五四知识分子对无政府主义与马克思主义不同语义指涉的把握。但在五四知识分子纠正马克思主义与无政府主义误置的论战中,无政府主义语境下的歧义性和争辩性概念被重新诠释学习,促使一部分无政府主义者“迷途知返”走向马克思主义道路。1917年俄国十月革命的胜利促进马克思主义在世界范围内传播,占据主流的无政府主义把以马克思主义指导的俄国十月革命的胜利作为责难对象。1919年初,黄凌霜在《进化》和《新青年》发表文章,表达对马克思主义的反对;1920年陈独秀在《新青年》发表的《谈政治》开始对无政府主义予以回击。在自由的相对性问题上,无政府主义者主张“人民完全自由,不受一切统治”[11],无政府主义的绝对自由观念受到了早期马克思主义者的驳斥,马克思主义者通过分析个体的绝对自由对于社会不稳定因素的催化以及对革命的破坏,提出只有推翻旧的社会制度才能实现人民的真正自由。事实上,在现代社会主义语境中自由也要受到法律、制度、道德多重结构的约束。李大钊断定“一个人自有生以来, 即离开社会的环境, 完全自度一种孤立而岑寂的生活,个人断没有一点的自由可以选择”[12]。在社会生产力发展状况问题上,无政府主义者提倡将生产委托给自由人的联合管理,“由生产者自由组合的种种团体机关,直接处理产物,依公道的法则而分配之。”[13]关于无政府主义脱离社会生产关系的“乌托邦”分配和生产方式遭到马克思主义者的批判,李达提倡集中的生产组织,阐释共产主义为了保持生产力的最大平均,所有的生产机关都交给中央或地方管理,反观“无政府主义的生产组织是分散的……即是不能使生产力保持均平”[14]。针对无产阶级专政问题,区声白阐明消除压迫是革命的指归,“革命应该消灭的不仅是压迫者而且还是压迫本身,因为只要压迫存在,谁压迫就不重要。”[15]然而,当时马克思主义者则表明马克思主义者与无政府主义者的观点之争,聚焦于推翻资产阶级统治的国家之后是否要建立无产阶级专政的国家。在马克思主义的叙事话语体系下,国家某种程度隐喻和象征着统治阶级意志,必然出现压迫阶级与被压迫阶级的二元对立,被压迫阶级的解放伴生着国家的消亡。而在阶级差异尚未消灭的情况下,共产主义要建立强有力的无产阶级专政国家。[4]所以,马克思主义与无政府主义的论战主要针对无产阶级专政、按劳分配、组织纪律、国家政权等问题,促进了五四知识分子在思想斗争中彻底转变为马克思主义者。

三、分化与缘由:无政府主义到马克思主义的转向肇因

(一)马克思主义的革命性被成功实践

以暴力推翻政权为救国方式的俄国十月革命胜利象征马克思主义的真理性被运用。为此,五四知识分子在文稿中都提到对俄国的新看法。毛泽东1920年7月发表的《组建文化书社》中提到湖南以及全国都没有新文化,而新文化萌生在北冰洋沿岸的俄国,[16]这时初步了解到俄国的新文化,然9月份又发表俄国已经是赤旗的天下,是社会主义。1920年毛泽东文稿中还谈到以列宁为首的百万党员心怀主义、恰逢俄国战败的时机,成功清除反革命阶级,建立了劳农阶级政府,受到拥护。[17]李达也在1919年6月发表《战前欧洲社会党运动的情形》分别介绍俄国、英国的社会党运动。王尽美主张“社会革命的起码要求就是推翻武力政治”[18]。

(二)共产国际对马克思主义传播的推动

当1919年苏俄《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国政府对中国人民和中国南北政府的宣言宣言》明确废除以前沙俄与中国缔结的一切密约,主张“在争取自由的斗争中,唯一的同盟者和兄弟是俄国的工人、农民及其红军”[19],《宣言》的发布对国内民众认识列宁式的马克思主义起到指南作用,推动马克思主义的传播增添一个新主体——共产国际,而共产国际为推动马克思主义国际范围内传播作出不懈努力。首先,1920年召开的共产国际第二次代表大会,研讨并通过加入共产国际的条件,尤其对于共产国际的宣传部门作出具体要求,如:基本的宣传内容必须符合共产主义性质和第三国际的纲领,宣传刊物的负责人必须为共产党员等等。[20]149第十八条规定了各国共产党对马克思主义的传播要共产国际统一备案的要求,并且各国的机关刊物要登载共产国际执行委员会的重要文件部署。[20]153其次,第三国际东亚书记处和革命局还在上海、北京、哈尔滨等地成立出版机构,用于翻印莫斯科出版的书籍,如:上海的华俄通讯社翻译和报道俄国和共产国际的新闻,知识分子从俄国远东报纸《苏俄通讯》《曼彻斯特卫报》《民族》周刊、《纽约呼声报》以及维经斯基等人所提供的文章中选择和翻译一批文章,为中国的报纸刊物供稿。不仅如此,华俄通讯社的稿件经常被国内报纸转载刊登,仅《申报》在1921—1922年转载华俄通讯社稿件达70余篇,主要传播内容为俄国劳农政府的政治、经济等情况。最后,共产国际派遣代表来中国指导革命运动工作。据罗章龙回忆苏俄派来的第一位正式使者维经斯基去北京访问李大钊召开了座谈会,宣传马列主义,带来了关于马列主义的书籍、刊物等,并且给不会俄文的人带了英语和德语版本。此外,维经斯基详实介绍了正在苏联实行的土地法令、工业、银行等收归国有的政策。[2]196-197与此同时,共产国际代表维经斯基前往上海与陈独秀商讨依据苏俄经验,推动成立中国共产党。在维经斯基一行的帮助下开办了一所留俄的预备学校“外国语学社”,共产国际的目的是中国选派干部先接受一段时间的语言学习,而后到苏联规范马克思主义的话语体系和知识结构,学成时回国参加革命。

(三)马克思主义自身的整全性

马克思主义是一个系统性的意识形态,不仅有一整套的宇宙观、社会观、人生观这些形而上的抽象理论架构,而且还有阶级斗争、无产阶级专政这些形而下的具体政治学说,它继承了德国古典哲学的理性思维,具有极强的科学性和思辨性,同时又以隐匿的方式复制了基督教的末世论、弥赛亚主义。马克思主义不仅是思辨的、反思性的哲学,也同时具有启示传统的世俗化宗教信仰,体现无政府主义、各种社会主义思潮乃至三民主义所远远不具备的整全性优势。施存统在《民国日报·觉悟》副刊上发表《为主义信主义》一文公开宣布:“被主义征服,屈服于主义,这绝不是有丝毫可耻的事。只有主义是值得跪下的。”[21]科学社会主义是以科学的世界观和方法论对现实经济关系进行充分研究之后得出的科学结论。

(四)无政府主义的极端倾向及失败尝试引起知识分子反省

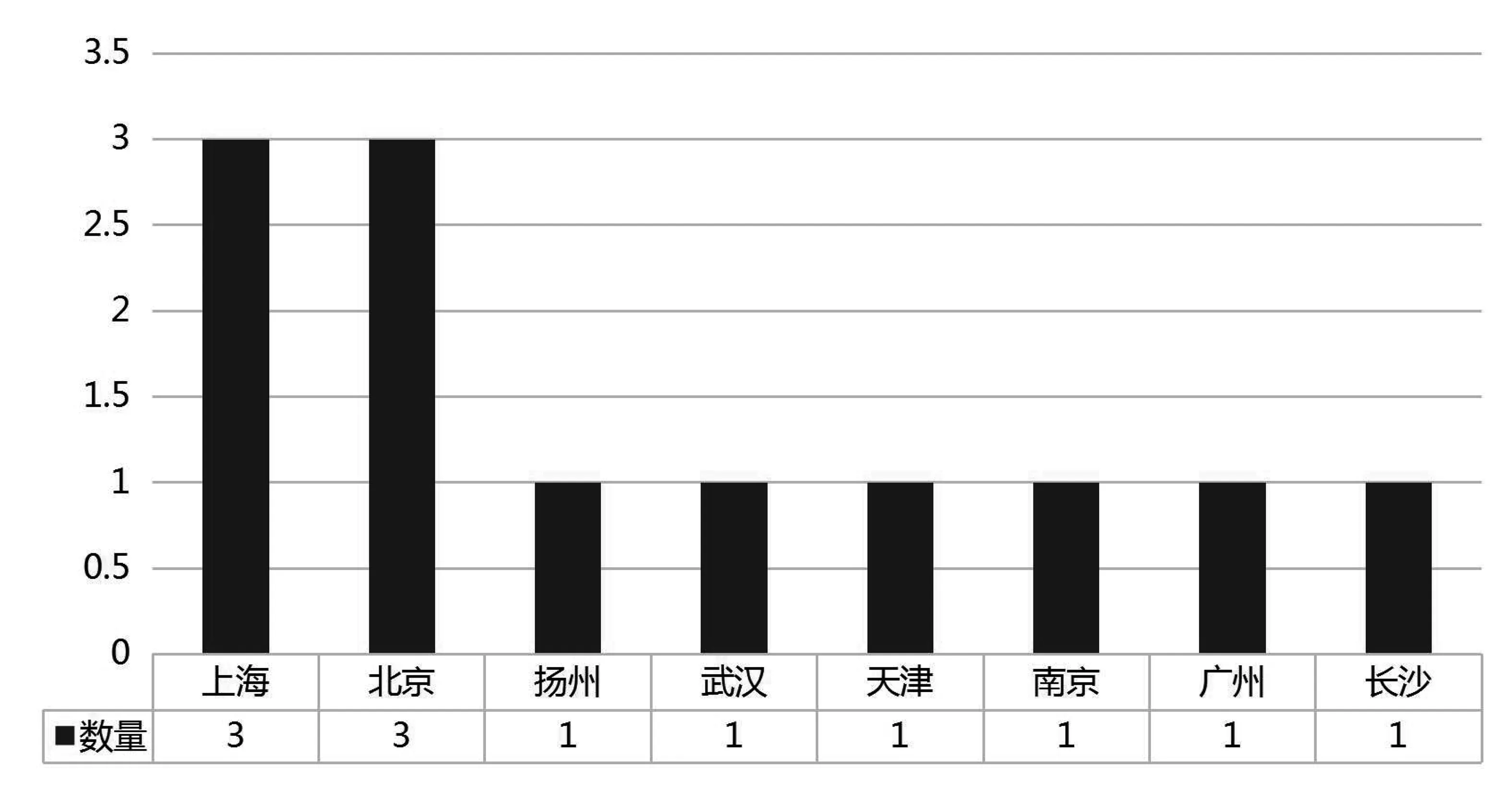

五四运动前后,克鲁泡特金的无政府主义和互助论、托尔斯泰的泛劳动主义、日本武者小路实笃的新村主义因为特殊的历史条件融合在一起成为了工读互助主义。据不完全统计,在1919年底到1920年春,全国各地涌现出12个工读互助性质的社团(见图1),有北京工读互助团、武汉工学互助团、沪滨工读互助团,等等。以北京工读互助团为例,根据其互帮互助的精神,提倡半工半读,社团成员每天至少工作4小时;秉持“工作所得归团所有”[22]的宗旨,将互助团分为四个组:第一组负责食堂、印刷、英文专修学校、洗衣和电影5个局;第二组负责出售书报、组织平民补习学校、小工艺、厨房和洗衣5个局;第三组负责织袜、缝纫、刺绣几类;第四组负责经营食品、杂货等工作。互助团仅持续了1年零五个月后失败,主要因为陷入经济危机无法维持生活。据施存统回忆当时的经济状况:“洗衣店因为开工那几天,专门洗自己衣服,等到去收外面衣服,一连收了三四天,还不到二十件衣服。”“办了一个多月,大概赚三元钱。”[23]北京工读互助团的失败是其它城市工读互助团失败的一个缩影和代表,大多数的互助团都以失败告终。所以,工读互助运动的失败表明:在当时中国社会没有这种团体存在的土壤,无政府主义、工读主义和新村主义也不可能成为改造社会的指导思想和理论武器。

图1 1919—1921年国内各大城市的工读互助团

注释:

①本文所说的五四知识分子借鉴了许纪霖提出的概念,主要指当时中国共产党在上海的核心组织以及各地早期共产主义小组的主要创建人,如陈独秀、李大钊、毛泽东等人。参见许纪霖.五四知识分子通向列宁主义之路(1919—1921)[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2020(5):130-151.

②本文采用许纪霖关于“复调的马克思主义”的观点,其包括西欧的社会民主主义与俄国的布尔什维克主义。参见:许纪霖.五四知识分子通向列宁主义之路(1919—1921)[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2020(5):130-151.