唐代岭南俚僚诸部与中央王朝的经济交往*

2021-08-26黎明

黎 明

(中央民族大学 经济学院,北京 100081)

民族间经济关系,尤其少数民族与中央王朝的关系是中国少数民族经济史关注的重要内容。历史上各类共同体的发展有一个基本规律,就是小共同体被大共同体所取代,而民族间经济交往正是造成大共同体形成的经济条件。唐代岭南俚僚诸部与中央王朝的经济交往无论是通过税收、贡赋,都是合类性过程的具体历史形式,是中华民族最终形成的重要环节。本文通过考察岭南俚僚诸部与唐王朝的经济交往,从经济史上论证俚僚诸部纳入中央王朝的过程,不仅能洞察壮族作为中国多民族国家一员地位的形成机制,也可以提供民族共同体合类性增长的典型个案。

唐代岭南俚汉杂居区被纳入正州县,在中央王朝南选、左降官制度、重农政策影响下,经济制度进入官僚地主制阶段,农业和工商业得到极大发展,因此在与中央王朝的经济交往中大致与正州县一致:赋税为主,土贡为辅。羁縻州县(俚僚聚居区)与中央王朝的经济交往亦有贡赋。

一、“岭南式租庸调”

唐朝前期实行租庸调制。据《唐六典》:“课户每丁租粟二石;其调随乡土所产,绫、绢、各二丈,布加五分之一;输绫、绢、者绵三两,输布者麻三斤,皆书印焉。凡丁岁役二旬(有闰之年加二日),无事则收其庸,每日三尺(布加五分之一)。”[1]76

岭南道作为唐王朝十道之一,亦行租庸调。《开元水部式残卷》:“桂、广二府铸钱及岭南诸州庸调并和市、折租等物,递至扬州讫,令扬州差纲部领送都,应须运脚,于所送物内取充。”[2]331《唐仪凤三年(678)中书门下支配诸州庸调及折造杂练色数处分事条启》残卷:“交州[都督府]料,请委[交]府,便配以南诸州,粮外受纳,递送入东都。其钦[州]安海非所管,路程稍近,遣与桂府及钦州相知。准防人须粮支配使充。”[3]138-139《广东通志》:“(唐朝初年)谕洞俚皆输租赋。”[4]1397

但岭南租庸调不同于普通州县,可称之为“岭南式租庸调”,特点有:

其一,以户为纳税单位,而非丁。《赋役令》规定:“若岭南诸州则税米,上户一石二斗,次户八斗,下户六斗;若夷獠之户,皆从半输。”[5]2088可知,岭南诸州是以户为征税单位,而非丁。上户、次户、下户①应指岭南的汉人土户,夷獠之户则应是华夏化程度较深的“非华夏编户”②。按户不按丁,刺激了岭南人口增长。

其二,以米为纳税对象,而非粟。《赋役令》规定岭南诸州税米。[5]2088《新唐书》:“先是,扬州租、调以钱,岭南以米。”[6]1345“米”应指去皮的稻谷,不纳粟而纳米适应了岭南稻作农产物。

其三,用银折纳租庸调。1970年西安市南郊何家村出土四块开元间(713-741)广州属县上缴的庸调银,其中两块刻有“洊安县开元十九年(731)庸调银拾两,专知官令彭崇嗣、梁海,匠王定”;第三块铭文同上,作匠为陈喜;第四块铭文为“怀集县开(元)十(年)(722)庸调银拾两,专当官令王文乐,典陈友,匠高童”。[7]说明岭南以银折纳庸调。《新唐书》:“非蚕乡则输银十四两,谓之调。”[6]1343俚僚地区当属“非蚕乡”。《开元水部式残卷》也涉及折租。[2]331多用银折纳租庸调,原因有二:一是岭南远离中原,实物运输成本大;二是岭南本身产银。

其四,赋役较普通州县轻。《赋役令》规定岭南纳米,“上户一石二斗,次户八斗,下户六斗;若夷獠之户,皆从半输。”[5]2088据日野开三郎考证,上户一石二斗米可折合为未加工的粟谷二石,相当于普通州县一丁的租额;次户、下户六斗则不及一丁之租,[8]42可见赋税比普通州县轻。夷獠之户“从半输”,负担更轻。较轻的租庸调说明唐初对岭南的控制力还不强③,同时轻税有利于促进岭南农业生产。

较于吴晋南朝的“税无定法”,隋唐对俚僚诸部的赋税征收已制度化,这是王朝对俚僚统治深入的集中表现。

二、唐后期的赋税:两税、商税、丁口税

唐中后期,岭南经济快速发展,综合实力增强,成为南方颇具活力的经济区,号称“富饶之地”[9]7928。岭南赋税收入增加,成为国家财政收入的重要税源。除农业税(两税)外,还包括商税、丁口税等。

高宗以后,土地兼并与户口流失日趋严重,均田制遭到破坏,动摇了租庸调制的基础。安史之乱时,租庸调制完全崩坏。由于战乱,中央财政开支骤升,收支严重失衡。为解决财政危机,德宗建中元年(780)正月,王朝开始推行两税法。其内容为:“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中(中丁),以贫富为差。……居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之。”[5]3421

岭南实施了两税法。建中年间(780-783),两河叛乱,南北漕运皆断,京师大恐,杜佑提出疏浚鸡鸣冈,使“江、湖、黔中、岭南、蜀汉之粟可方舟而下,由白沙趣东关,历颖、蔡,涉汴抵东都。”[6]1369说明两税法推行之初,岭南即开始上供。贞元(785-805)初,户部侍郎元琇、吉中孚运南方诸道(包括岭南)米120万石入关中。[6]1369贞元中(795),岭南节度使王锷“以两税钱上供时进及供奉。”[5]4060贞元十三年(797),度支苏弁奏:“岭南行纲送钱物数满二万贯无损折者,即依旧敕例与改官。”[10]5970贞元八年(792)、元和四年(809)、六年(811)、八年(813),朝廷均派两税使征岭南两税。[11]1886-1888

两税征钱粮,可用轻物折纳。《册府元龟》载,文宗开成四年十二月(839),“邕管经略使唐弘实奏,当管上供两税钱一千四百七十三贯文,其见钱,请每年附广州纲送纳。敕宜委岭南西道观察使,每年与受领,回易轻货附纲送省。”[10]5838,[11]1828由于路途遥远,中央建议岭南西道观察使可将两税钱折成轻货。刘恂称:“南土多野鹿藤,……儋台琼管百姓,皆制藤线,编以为幕。其妙者亦挑纹为花药鱼鸟之状,业此纳官,以充赋税。”[12]974-975

除两税外,还存在其它税收。在岭南,较重要的有如下几项:

商税。天宝末年(756),盗贼四起,府库一空,“诸道节度使、观察使多率税商贾,以充军资、杂用。”[13]250日野开三郎认为商税作为国税创立于德宗建中元年(780),与两税法同时施行。[14]406据《资治通鉴》:“为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。”[9]7275即对行商者征税,征税额度为其贩运商品价额的三十分之一。其后税额不断上升。岭南作为海上丝绸之路的起点,商税自然相当可观。《旧唐书》载,王锷任广州刺史兼岭南节度使时,“能计居人之业而榷其利,所得与两税相埒。”[5]4060榷税即商税。《册府元龟》亦载:“锷以两税钱上供时进及供奉外,余皆自入西南大海中诸国舶至,尽没其利。”[10]52191977年西安市西关潘家村出土两块唐代税商银铤,都刻有铭文:“岭南道税商银伍拾两官秤”,甲铤上还刻有“匠黄泰”三字。[15]是唐代岭南征收商税的实物证据。

丁口税。又称身丁钱。文宗开成四年十一月(839),安南都护马植奏,都知兵马使杜存诚所管四乡,“丁口税赋,与一郡不殊。”[11]617咸通(860-874)初,朝廷准安南“两税、丁钱等量放二年。”[5]654可知丁口钱与两税一样,属法定的税项。

三、土贡:荔枝、宦官、金银

土贡作为赋税的一种补充方式,“主要是为皇室提供日常生活消费的各种土特产、珍宝和财物等”[17],“是传统时代皇室经济的重要组成部分”[18]。土贡存在于正州,与羁縻州和藩属国的朝贡不同。朝贡活动的目的重在政治,而土贡重在经济。中央王朝治理少数民族地区一般有一个“土贡化”过程,这一过程伴随着“内臣化”。当少数民族地区被中央王朝直接治理,意味着“土贡化”的完成。[19]

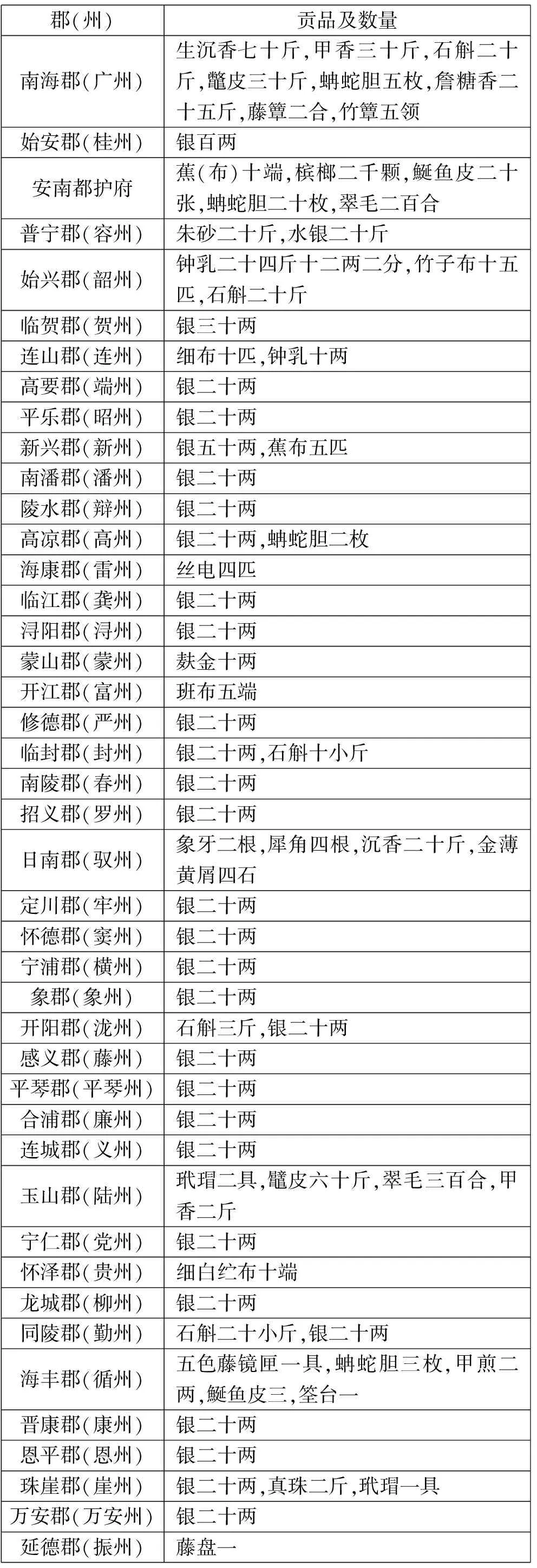

岭南俚汉杂居区的“土贡化”始于秦汉,成于唐。《通典》所载唐代岭南道土贡如表1:

表1 《通典》所载岭南道土贡表[20]154-155,[13]128-131

较于前代,唐代岭南土贡有以下特点。第一,将土贡任务下放至州郡,每个州郡都有相应的土贡任务。第二,贡有定量,朝廷明确规定了贡品数量。第三,贡品以金银为主,过去贡品中未出现金银。第四,纺织品越来越多,安南都护府、新州蕉布,韶州竹子布,连州细布,循州布,振州、富州斑布,贵州细白纻布皆为贡品。前两条说明唐代对岭南地区土贡的规定更加细致,是唐朝对俚僚地区治理规范化、制度化的重要表现。后两条说明唐朝土贡趋于实用性,金银用于平衡国家财政,纺织品为日常之需,是土贡经济性的重要体现。可见,岭南俚汉杂居区被纳入中央王朝管制,土贡的政治功能减弱,经济功能增强。

岭南贡品中,荔枝、宦官(奴婢)和金银颇具代表性。

荔枝。岭南荔枝是唐廷常贡。《唐国史补》:“(杨贵妃)好食荔枝,南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞弛以进。”[21]19《新唐书》:“妃嗜荔支,必欲生致之,乃置骑传送,走数千里,味未变已至京师”[6]3494;“帝幸骊山,杨贵妃生日,……会南方进荔枝。”[6]476《资治通鉴》:“(杨贵妃)欲得生荔支(枝),岁命岭南驰驿致之。”[9]6872亦有唐诗记载荔枝进贡。杜甫诗:“忆昔南海使,奔腾献荔支(枝)。”[22]2306-2307鲍防诗:“五月荔枝初破颜,朝离象郡夕函关。雁飞不到桂阳岭,马走皆从桂邑山。”[22]3485杜牧诗:“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”[22]5954荔枝从岭南运往长安,沿路人马众多,快马加鞭,消耗大量人力物力,竟只为博美人一笑。杜牧将荔枝与博红颜一笑相结合,截取杨贵妃与唐明皇的生活片面,以小见大,辐射了整个大唐之盛衰。岭南荔枝成为华夏文化的重要意象,常被用于讽刺统治者为一时喜好而不惜民生之荒政。

宦官。岭南是唐朝宫廷宦官最主要的供奉地之一。[23]242,[24]589,[25]209《治论》:“自京达于闽、岭,豪右兼并之家,或累思进达其身,或求恃势以庇乡里者,多以其子纳于黄门,俾为之侍。且北宫之中,唯有四星,盖上以备左右洒扫之用。”[26]8880说明岭南乃唐朝宦官的重要来源地。《禁岭南货卖男女敕》:“其白身除准敕常数进送外,亦准此处分。”[26]848唐朝禁止奴婢买卖,但“白身”即宦官的进献一直被保留。唐朝著名宦官杨思勖、高力士都是被进献宫廷的“白身”。[23]242与岭南毗邻的湖南道州⑤,把土著侏儒作常贡,《旧唐书》载:“道州土地产民多矮,每年常配乡户贡其男,号为‘矮奴’。”[5]5133

金银。据《通典》,岭南有31州贡金银。[13]128-131《元和郡县图志》:“端州……开元贡:银四铤。”[27]897这是该书全国各地常贡中唯一以“银铤”贡奉的记录。不少银铤的出土印证了岭南贡银的记载。1956年,陕西西安东北郊第一砖瓦厂发现4块唐代银铤,其中两块由岭南进贡,铭文:“岭南采访使兼南海郡太守臣彭杲进”,“郎宁郡都督府天宝二年(713)贡银壹铤重伍拾两朝仪郎权怀泽郡,太守权判太守兼管诸军事上柱国何如璞专知官,户曹参军陈如玉陈光远□□仙。”[28][29]银铤中出现的郎宁郡、怀泽郡(今贵港)在唐代属岭南道管辖。1962年陕西省蓝田县巩村出土的银铤,刻有铭文:“容管经略使进贡广明元年(880)贺冬银壹铤重贰拾两,容管经略招讨处置等使臣崔焯进。”[30]201-2021989年西安市西郊沣登路南口发现三块银铤,一块刻有铭文:“阿达忽□频□沙等纳死□斯伊娑郝银壹铤伍拾两官秤。银青光禄大夫、使持节都督广州诸军事、广州刺史兼御史大夫,充岭南节度支度营田□府□观察处置等副大使知节度事,上柱国南阳县开国子臣张伯仪进,岭南监军□舶使、朝散大夫行内侍省内给事员外置同正员、上柱国赐金鱼袋臣刘楚江。”[31]2002年桂林发现一枚唐代银铤,刻有铭文:“阳朔县天拾府□前限税银伍拾两壹铤,专知官令裴知言、典徐延,匠吴直。”[32]上述银铤皆记录了岭南官员贡银。

羁縻州(俚僚聚居区)与中央王朝的经济交往亦有贡赋。《新唐书》载:“大和(827-835)中,……十八州岁输贡赋。”[6]6331“(徐申)迁邕管经略使,黄洞纳质贡赋,不敢桀。”[6]4694-4695温泉州温泉郡贡金,述昆州贡桂心。[6]1144

总之,唐朝对岭南的治理效果显著,俚僚杂居区已变成正州县,其租庸调、两税、土贡与中原地区基本一致,大大丰富了中央王朝的经济生活,岭南俚僚作为王朝的一部分将发挥越来越重要的作用。而壮族在中华民族“多元一体”的形成发展过程中占有极为重要的地位,是重要的“一元”。从经济史来看,壮族这“一元”在华夏民族“一体”化中,既有“一体”对“一元”的经济促进作用,又有“一元”对“一体”的独特经济贡献。唐代中央王朝的民族治理政策推动了俚僚经济制度的转型,促进了生产力的进步,而俚僚作为唐王朝国家财政收入的重要来源地,荔枝、宦官、金银的重要供奉地,海上丝绸之路的起点,回馈了“一体”的滋养。

[注 释]

①唐朝在武德六年三月,根据资产多寡将土户分为上户、中(次)户、下户三等。后衍生出九等制。

②胡鸿提出了蛮夷华夏化的四阶段说,即“生蛮—熟蛮—非华夏编户—普通编户”。夷僚之户,正是属于“非华夏编户”阶段。详见胡鸿:《能夏则大与渐慕华风——政治体视角下的华夏与华夏化》,北京:北京师范大学出版社,2017年,第196页。

③“岭南式租庸调”带有一定的妥协性,是过渡性措施。

⑤川本芳昭认为,道州人是有蛮族血统的汉人。详见[日]川本芳昭,马宁译:《六朝时期蛮族考——以山越及蛮汉融合问题为中心》,《世界民族》1989年第4期,第46页。(原载《史学杂志》1986年第8期)