天然抗氧化剂及协同作用研究进展

2021-08-25朱奕昊刘亭亭任永芳王正平

刘 贺,朱奕昊,刘亭亭,任永芳,王正平,3,刘 敏,

(1.聊城大学 化学化工学院,山东 聊城 252059;2.聊城大学 生物制药研究院,山东 聊城 252059;3.聊城高新生物技术有限公司,山东 聊城 252059)

0 引言

从天然产物中提取出来的活性成分是我国医药宝库的重要组成部分,很多活性成分具有抗氧化作用。与合成的抗氧化剂相比,这些天然抗氧化物质具有毒性小、活性强等优点[1]。近年来,对天然抗氧化剂的研究越来越广泛而深入。当两种或多种抗氧化活性成分共同使用时,若其抗氧化作用优于同浓度下两种或多种单一成分的抗氧化作用之和,表明这些活性成分之间存在协同抗氧化作用[2]。具有协同性的活性成分共同使用时不仅会提高疗效,还可以降低成本[1]。

由于正常的生理代谢过程产生的自由基一般不会对人体造成伤害,但是过量的自由基会引发各种疾病,加速人体衰老[3]。一些慢性疾病如糖尿病和高血压,主要是因为体内氧化和抗氧化体系的失衡所引起的[4],所以需要补充抗氧化剂清除体内过量的自由基以恢复体内平衡。抗氧化剂尤其是具有协同性的天然抗氧化剂对清除自由基具有显著效果。抗氧化剂在使用过程中会不可避免地与食品蛋白或人体蛋白结合,这就可能对抗氧化剂的活性产生影响。本文主要对天然抗氧化活性成分、蛋白对抗氧化性的影响、一些天然抗氧化剂的协同作用以及协同作用的优化进行了综述。

1 天然抗氧化活性成分

合成的抗氧化剂如二丁基羟基甲苯(BHT)、叔丁基对苯二酚(TBHQ)等对人体有一定的毒性,所以植物中存在的安全、低毒、廉价、高效的天然抗氧化活性成分受到人们的广泛关注。目前研究较多的天然抗氧化活性成分主要有多酚类、维生素类、多糖类等化合物,其中多酚类化合物根据其结构的不同又可划分为黄酮类、芪类、酚酸类等化合物[5]。

天然多酚类化合物种类繁多,在植物界分布广泛并且来源丰富,其共同特点是因含有多个酚羟基而具有良好的抗氧化活性。因此他们的抗氧化能力一直是天然植物化学、天然药物和食品应用研究的重点。这些物质可以减轻活细胞和组织中蛋白质、脂类和碳水化合物的氧化损伤,从而降低某些慢性疾病的发病风险[6]。多酚类化合物的抗氧化机理主要包括以下几个方面:通过单电子转移和氢原子转移直接清除自由基;与过渡金属离子络合;抑制与氧化相关的酶如脂肪氧合酶和黄嘌呤氧化酶的活性;提高抗氧化酶如超氧化物歧化酶、过氧化物酶的活性[7-9]。本课题组[10]利用维生素C(VC)做阳性对照比较了白皮杉醇和氧化白藜芦醇的抗氧化活性,这两种多酚类物质的抗氧化活性明显强于VC。B环中的羟基位置对抗氧化活性有显著的影响,如白皮杉醇B环中位于邻位的两个酚羟基容易形成分子内氢键,这一结构特性赋予了白皮杉醇较强的抗氧化活性。羟基个数、位置以及是否含有双键对抗氧化剂的活性具有一定的影响。Zeng等人[11]比较了六种结构相似的天然抗氧化剂(图1)的抗氧化活性,活性顺序为:原花青素B2活性大于表儿茶素活性,表没食子儿茶素活性大于表儿茶素活性,槲皮素活性大于黄旗松素活性,槲皮素活性大于芦丁活性。比较他们结构的差异,B环中5’-OH、C环中C2C3双键以及二聚体结构提高了活性物质的抗氧化活性,C环中C3糖基化使活性物质的抗氧化性降低。尽管多酚类化合物具有良好的抗氧化活性,但特殊的分子结构导致其稳定性和溶解性较差,降低了其在体内的吸收效率[7]。

注:1:表没食子儿茶素; 2:表儿茶素; 3:原花青素B2; 4:黄旗松素; 5:槲皮素; 6:芦丁。

维生素是人体必须的营养物质,VC和维生素E(VE)分别是水溶性和脂溶性抗氧化剂。VC可以减少和中和自由基,如过氧化氢。VE可以通过与脂质过氧化链反应中产生的脂质自由基反应来保护膜不被氧化[12]。番茄红素是维生素类化合物中有效的抗氧化剂,能使活性氧失活,它去除单线态氧的能力是VE的10倍[13]。补充适量的维生素可以在体内发挥较好的抗氧化作用,但是摄入过多会引起中毒,增加机体的氧化损伤。

多糖类化合物能够影响与自由基相关酶的活性从而表现出一定的抗氧化活性,并且能够通过调节免疫系统来防止衰老[14]。罗敏等人[15]通过体内外抗氧化实验研究米胚多糖的抗氧化能力,体外抗氧化实验表明米胚多糖具有一定的清除自由基的能力,并且清除自由基能力具有浓度依赖性,体外实验表明米胚多糖可以提高小鼠血清及组织中抗氧化酶活性。王晓敏等人[16]采用1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基、羟基自由基和超氧阴离子自由基清除实验表明山药多糖的抗氧化活性显著高于VC,具有较好的体外抗氧化活性。多糖类化合物提取简单、来源丰富、种类繁多,但是其分子量大、提取纯度低、结构复杂,其抗氧化作用与哪些结构有关还需深入研究[17]。

2 蛋白对抗氧化活性的影响

天然抗氧化剂在食品和制药领域应用广泛,在使用过程中不可避免地与食品蛋白或人体蛋白发生相互作用。蛋白与抗氧化剂的相互作用可能会降低或升高抗氧化剂的抗氧化活性[18]。本课题组的研究[10]发现,氧化白藜芦醇和白皮杉醇与溶菌酶或胰蛋白酶的结合导致这两种活性物质的抗氧化活性降低。这是因为两种酶与活性物质的结合掩蔽了具有自由基清除能力的羟基,从而削弱了抗氧化剂的供氢能力,这也说明溶菌酶和胰蛋白酶可以保护活性物质不被氧化。此外,溶菌酶对这两种活性成分抗氧化活性的影响程度大于胰蛋白酶,这是因为两种酶与活性物质的相互作用强度不同。在Zhang等人[19]的研究中发现,在DPPH模型中人血清白蛋白与酚酸类抗氧化剂的结合提高了自由基清除能力。人血清白蛋白中的硫基占血清中游离硫基的80%,其本身具有一定的抗氧化活性,所以人血清白蛋白与抗氧化剂结合后总抗氧化能力提升。赵焕焦等人[20]研究了β-乳球蛋白对黑米花色苷抗氧化性的影响。黑米花色苷、β-乳球蛋白和β-乳球蛋白-黑米花色苷的自由基清除率分别为72.56%、36.66%和85.72%,虽然总抗氧化能力提升,但是β-乳球蛋白-黑米花色苷复合物较黑米花色苷的自由基清除率增加值小于β-乳球蛋白的自由基清除率。所以β-乳球蛋白还是由于与黑米花色苷结合形成的氢键造成了羟基掩蔽,使黑米花色苷的抗氧化活性降低。总之,蛋白与活性物质的相互作用以及蛋白自身的抗氧化性是影响抗氧化能力的主要因素。若蛋白与抗氧化剂结合作用强,则可能由于对羟基的强掩蔽而使抗氧化剂的抗氧化能力降低。反之,结合作用弱则可能会由于蛋白具有一定的抗氧化能力,从而提高了总抗氧化能力。表1中列举了一些其他蛋白对抗氧化活性的影响。

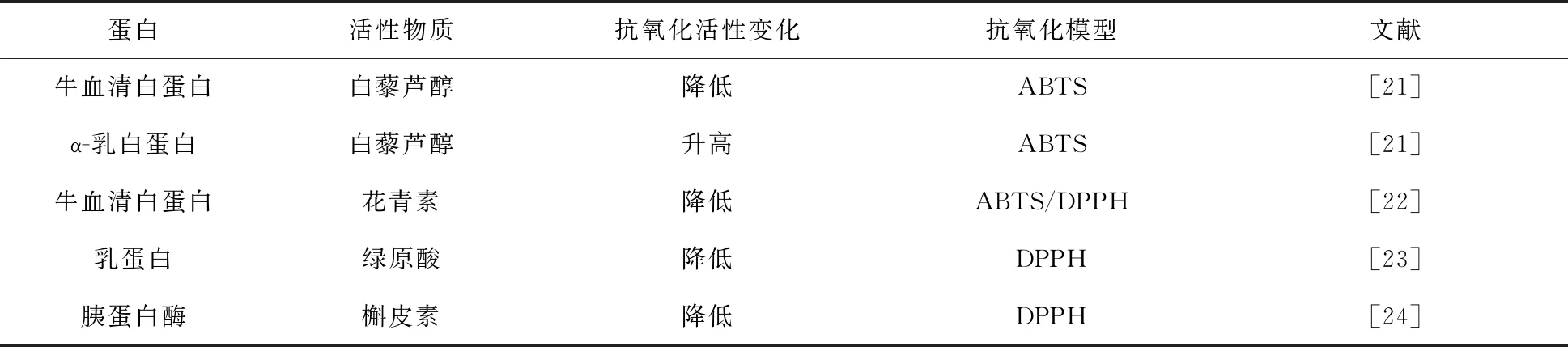

表1 不同蛋白对抗氧化活性的影响

3 天然抗氧化剂之间的协同作用

不同活性物质之间相互作用会产生协同、拮抗和加和作用[25,26]。抗氧化活性物质之间产生协同作用主要是因为: (1)生成了抗氧化活性更高的抗氧化剂; (2)抗氧化剂的螯合效应; (3)不同溶解度的抗氧化剂的相互作用; (4)不同作用机制的抗氧化剂的相互作用[27]。评价协同作用的参数有协同系数(SE)和联合指数(CI),计算公式如[28,29]

(1)

(2)

(3)

其中ρESC为实验清除率,A1为加入抗氧化剂的自由基溶液吸光度,A0为相同浓度抗氧化剂的吸光度,A为不加抗氧化剂的自由基溶液吸光度,ρTSC为理论清除率

(4)

其中(D)1、(D)2分别为混合溶液清除率为x%中两种抗氧化剂的浓度;(Dx)1、(Dx)2分别为两种抗氧化剂单独作用时清除率为x%时的浓度。当协同系数大于1或联合指数小于1时表现为协同作用。

3.1 天然多酚类化合物与其他抗氧化剂的协同作用

多酚类化合物因其对人体健康大有裨益而受到科学界的广泛关注,这类化合物含有多个酚羟基使其成为供氢体,可提供与自由基配对的电子。多酚类化合物抗氧化活性强,能与其他抗氧化剂一起在体内发挥抗氧化作用,有效清除体内的自由基[30]。

绿原酸和芦丁在DPPH自由基、超氧自由基和脂质过氧化体系中均具有良好的协同抗氧化性[31]。在DPPH模型中,芦丁和绿原酸的浓度分别为7.5、14 μmol/L时协同系数最大,协同系数达1.35。并且,混合浓度增大后,协同系数有减小的趋势。这说明混合浓度升高会使清除能力增强,但是不代表协同性会随浓度的升高而增强。绿原酸的协同性不仅与浓度配比有关,还与两者的抗氧化活性差异有关。当抗氧化活性差别较大时,抗氧化性强的抗氧化剂所占比例越大,协同性越好[32]。

Mao等人[33]研究发现桂花和绿茶在DPPH模型中存在协同抗氧化性。桂花和绿茶是对人体健康有益的两种天然作物,这两种植物之间的协同性在于各种抗氧化活性成分的协同性累积,其中绿茶中的没食子酸与桂花中的毛蕊花糖苷之间的协同性为这两种植物的协同性贡献最大。

相同比例的抗氧化剂在不同的抗氧化模型中由于作用机理不同会产生不同的协同效果。Skroza等人[34]研究了白藜芦醇与儿茶素、没食子酸、咖啡酸之间的协同性。儿茶素与白藜芦醇之间的协同性用多种实验方法均被证实。在铁离子还原(FRAP)模型中,白藜芦醇与儿茶素或咖啡酸之间存在协同性,并且咖啡酸与白藜芦醇的协同性大于儿茶素与白藜芦醇这一组合。在DPPH模型中,只发现了白藜芦醇与儿茶素之间存在协同性,而咖啡酸与白藜芦醇之间存在了拮抗性。

Ciosek等人[35]研究了黄酮类化合物与生育三烯酚在脂质体系中的相互作用。氧化作用主要发生在脂质相中,通过再引发机制,位于油水界面的黄酮类化合物与生育三烯酚相互作用,产生协同作用。并且,当抗氧化活性强的抗氧化剂位于形成自由基的相中,而活性较低的抗氧化剂存在于界面时,会产生最大的协同效应。Bo等人[36]对草本植物与天然抗氧化剂在DPPH模型中的协同作用进行研究,发现加入脂溶性抗氧化剂(如槲皮素和α-生育酚)比加入水溶性抗氧化剂(如抗坏血酸和儿茶素)更容易产生协同作用。并且在脂溶性或水溶性抗氧化剂与草本植物相互作用的体系中,改变脂溶性抗氧化活性物质的浓度,协同系数有明显的改变;但是改变水溶性抗氧化剂浓度,协同系数无明显改变,这说明脂溶性抗氧化剂在DPPH模型协同体系中起主导作用。

3.2 天然维生素类化合物与其他抗氧化剂的协同作用

不同抗氧化剂之间的协同作用强度取决于它们之间的相互作用,任何一种抗氧化剂浓度的变化都会对协同作用效果产生影响。Liu等人[37]对番茄红素、VE、VC和β-胡萝卜素四种抗氧化剂之间的协同作用利用DPPH模型进行了研究。四组分混合溶液协同作用最强时,番茄红素、VC、VE和β-胡萝卜素的浓度分别为15、0.16、5和10.83 μmol/L,协同系数为1.34。在三组分混合溶液中,只有番茄红素+VE+VC的组合显示协同抗氧化性。在两组分的混合溶液中,只有含番茄红素的混合溶液有协同性,原因是番茄红素使VE再生,VC使番茄红素再生。Fabre等人[38]和Pan等人[29]的研究也证实了由于抗氧化剂的再生可以使得体系中产生协同抗氧化性。

浓度和不同的浓度配比对协同性产生显著影响在Zora等人[39]的研究中也有所体现。番茄红素+叶黄素、番茄红素+β-胡萝卜素、α-生育酚+β-胡萝卜素之间存在明显的协同抗氧化性,并且番茄红素+叶黄素这一组合的协同性最强,协同系数为1.47。β-胡萝卜素和α-生育酚的协同性在Zou等人[40]的研究中也被证实。β-胡萝卜素和α-生育酚的结合有效地抑制了脂质过氧化,两组分的过氧化值远远低于单一组分的过氧化值,说明这两种活性组分之间具有协同抗氧化性。这两者之间的协同性可以用α-生育酚的再生来解释。

3.3 天然多糖类化合物与其他抗氧化剂的协同作用

多糖和酚类抗氧化剂的协同抗氧化研究相对较少,有研究表明灵芝孢子多糖和茶黄素在ABTS模型中有协同抗氧化作用[41]。两种抗氧化剂具有协同性可能是因为灵芝孢子多糖和茶黄素之间的修复再生产生新的酚类化合物。白海娜等人[42]用联合指数评价了多糖和多酚类化合物的协同抗氧化性,原花青素+黑木耳多糖、白藜芦醇+黑木耳多糖在DPPH和ABTS模型中具有协同抗氧化性,咖啡酸+黑木耳多糖、儿茶素+黑木耳多糖在DPPH中有协同抗氧化性。这些组合具有协同抗氧化性可能有两个原因:一是与自身结构有关,二是两种抗氧化剂相互作用产生新的抗氧化物质。

4 协同作用的响应面优化

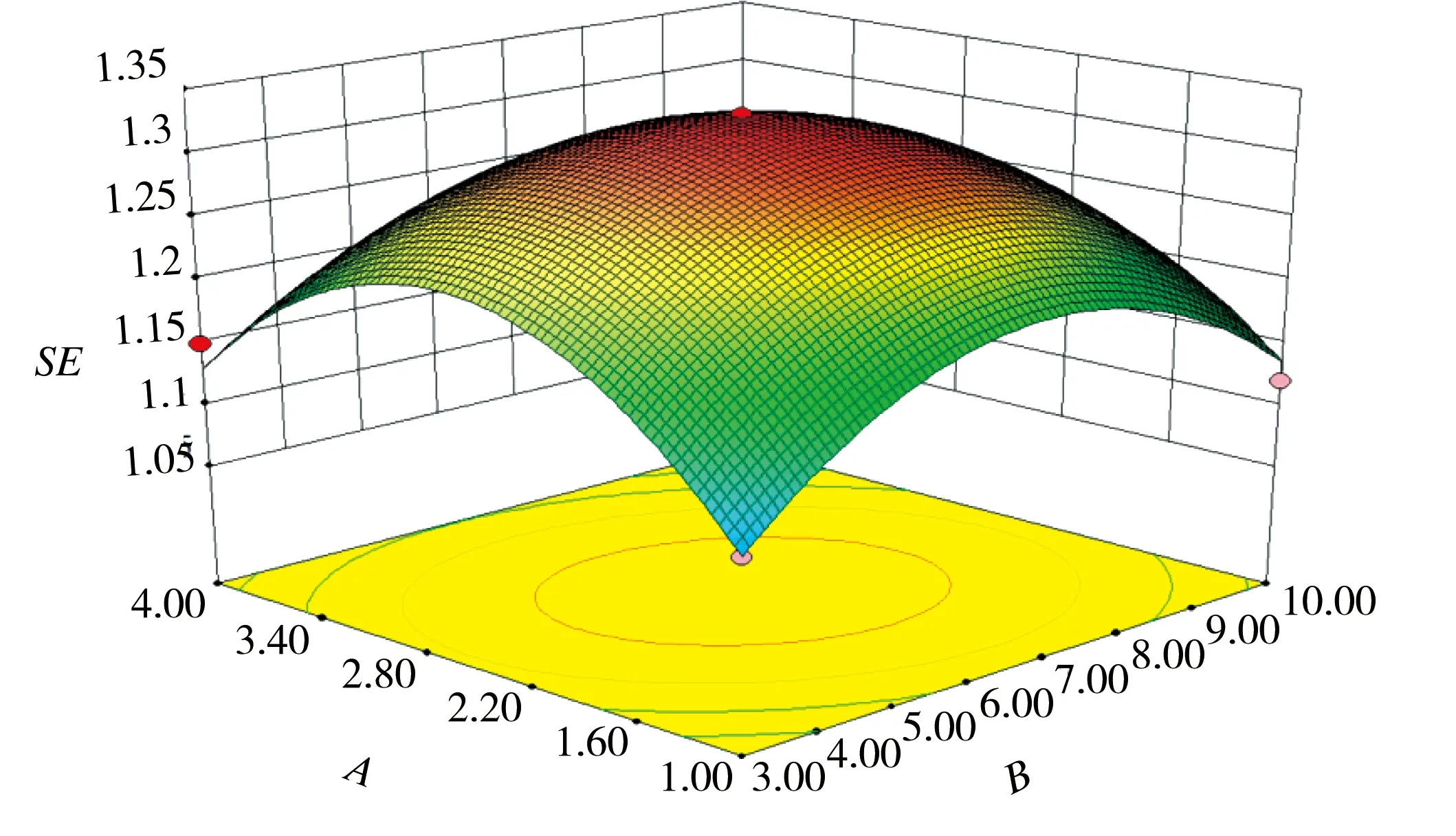

响应曲面法(RSM)常被食品工业用于开发和优化新产品和工艺,已有研究将该方法用于协同抗氧化性的实验中[43]。图2为响应面优化示意图,最高点为最大协同系数值,底面坐标可以得到各物质的最优浓度。响应曲面法可以检查两种化合物之间所有可能的组合,从而可以确定抗氧化剂之间的协同性,并得到最大协同系数以及对应的浓度配比。孙玥等人[44]通过响应曲面分析分别得到了阿魏酸、根皮素和VE在DPPH、ABTS和FRAP模型中的最大协同系数以及对应的物质的量分数。通过响应面的优化处理可以找到一个最佳的复配比例,这在配方应用中具有很大的潜力。

图2 响应面优化示意图

5 总结与展望

具有抗氧化活性的天然成分越来越受到人们的关注,食用含有抗氧化活性成分的食物可以延缓衰老,提高人体免疫力。而具有协同性的两种或多种抗氧化剂的联合使用不仅可以有效提高体系的抗氧化活性,还可以大大降低产品的成本,因而成为食品等诸多领域的研究热点。浓度是物质间是否具有协同性的一个重要因素,任何一种抗氧化剂浓度的改变都会对体系的协同抗氧化作用产生影响。

在过去的研究中,抗氧化活性物质之间具有协同性已经被研究证实,采用多种抗氧化剂共同作用可以有效提高抗氧化能力,但是抗氧化剂间最大协同性下的浓度配比尚未进行充分研究。不同抗氧化剂之间的相互作用会产生不可预测的活性,所以响应曲面优化具有重要意义。最佳浓度配比的得出,对于优化食品添加剂或药物配方,提高经济效益具有重要指导意义。由于协同性在不同的氧化模型中结果有差异,所以在实验时宜采用多种模型来验证。在今后的实验中,有必要开展体内实验从而进一步阐释其相互作用机制。