立均出度 旦作七调

——评“同均三宫”

2021-08-24陇菲

陇 菲

前 言

“同均三宫”是黄翔鹏先生1986年提出的乐学命题。

黄翔鹏先生说:

只要是相同音名组成的音阶结构,在古代理论中,就叫做“均”。每一个“均”里都可以分成三个“宫”,就是三种音阶共同用的这一均的基音,这叫做“宫”。每一宫里的核心五音,都可构成几种调式,可以是宫商角徵羽各种调式,这叫做“调”。这就是“均”“宫”“调”三层概念。(1)黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑关系问题》,《中国音乐学》,1986年,第3期。

中国乐学的基本理论中,均、宫、调是三层概念。“均”是统帅“宫”的,“三宫”就是同属一均的三种音阶,而分属三种调高。不同的音阶中,“宫”又是统帅“调”的,每宫都可以出现宫、商、角、徵、羽五种调式。均、宫、调又各有自己的首音或主音,分别称为“均主”“音主”和“调头”。(2)同注①。

黄翔鹏先生这个说法中,有三个原本属于中国古典律学的术语:均、宫、调。他的解说,并不符合中国律学元典。

一、立均出度

“均”,出自《国语·周语》:“律,所以立均出度也”。(3)《国语·周语》,见〔清〕董增龄撰《国语正义》,成都:巴蜀书社影印版,1985年,卷三,第47页。

根据《国语·周语》,“立均出度”之“均”是“出度”的音律框架。

现代律学,“出度”的音律框架,是1200音分的八度(octave)。这个八度框架,介于全弦振动之基音与二分之一弦振动的高八度之间。中国古代,起初并无如此框架,亦无“均”之观念,只有“下宫”与“上宫”组成的音律“出度”框架。

《国语·周语》有言:

夷则之上宫,(名之曰“羽”)黄钟之下宫。太簇之下宫,无射之上宫。(4)同注③,第69—71页。

“无射之上宫”,未作特别说明,似乎亦应与“夷则之上宫”一样,名之曰“羽”(这里的“羽”,相当于“清徵”,与此后之“羽”不同。)。

如此,“黄钟”与“夷则”(相当于c与#g)、“太簇”与“无射”(相当于d与#a)之“下宫”与“上宫”之间,构成现代律学称之为“增五度”的“出度”框架。在此框架內“出度”,则可如《汉书》所载《郊祀歌》之汉武帝刘彻《天地》所云:“函宫吐角激徵清。”

汉武帝《天地》所云曲调,古琴曲《碣石调·幽兰》中,有其记录。

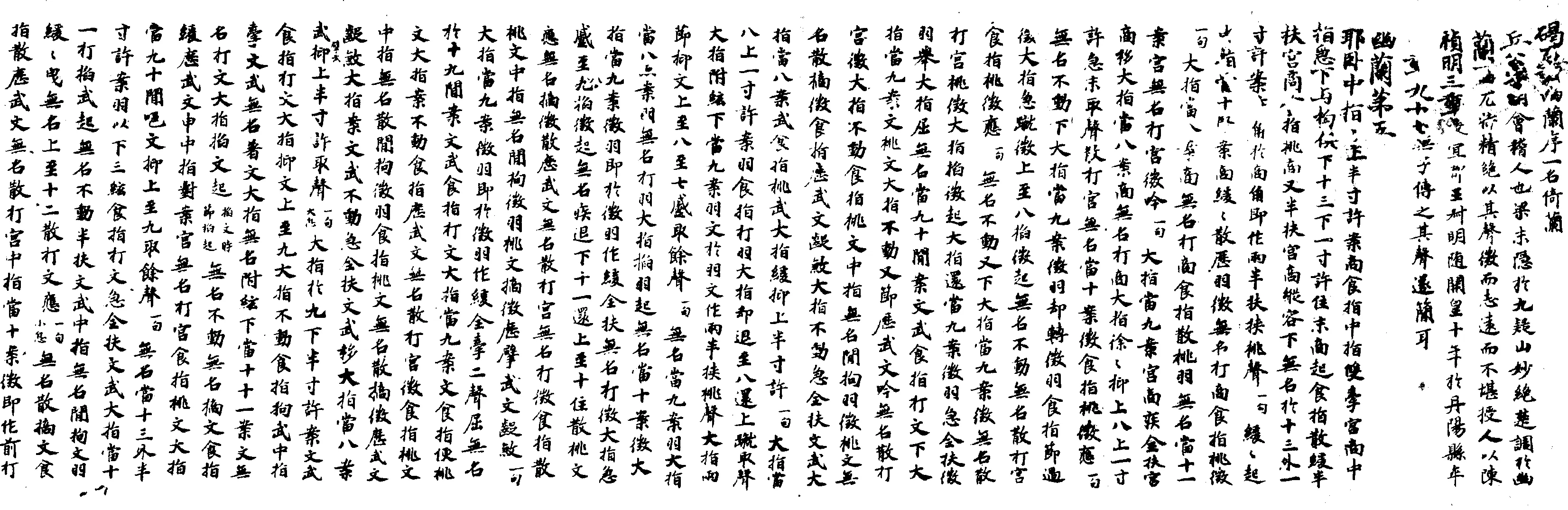

图1.《碣石调·幽兰》,〔梁〕丘明所传文字谱(日本东京国立博物馆藏)

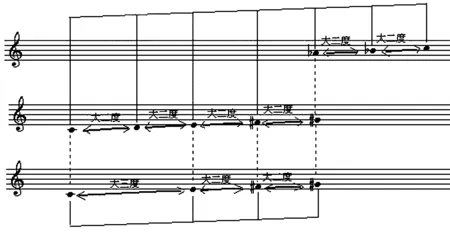

根据吴文光先生的打谱,古琴曲《碣石调·幽兰》开始是如此:

图2

吴谱,充分显示了《幽兰》“妙绝楚调”特色。一开始,C、#G(记谱为bA)、E三个音,正是汉武帝刘彻《天地》“函宫吐角激徵清”的宫(C)、徵清即清徵(#G)、角(E)。《幽兰》以《国语·周语》增五度的“下宫—上宫”开头。“下宫”是C,“上宫”是#G,即“函宫吐角激徵清”的“徵清”即“清徵”,亦即湖南民歌“特性羽调”的#sol。《幽兰》以下宫(C)起首,之后稳定于上宫(#G)。这就充分说明,这个#G不是什么“偏音”,而是中国古典乐律制度的正音(上宫)。

吴文光说:“我也不知道为什么写了bA,只是觉得降A比升G低点,十上半寸许好像没升G那么高。”(5)引自吴文光2021年3月24日与笔者微信。

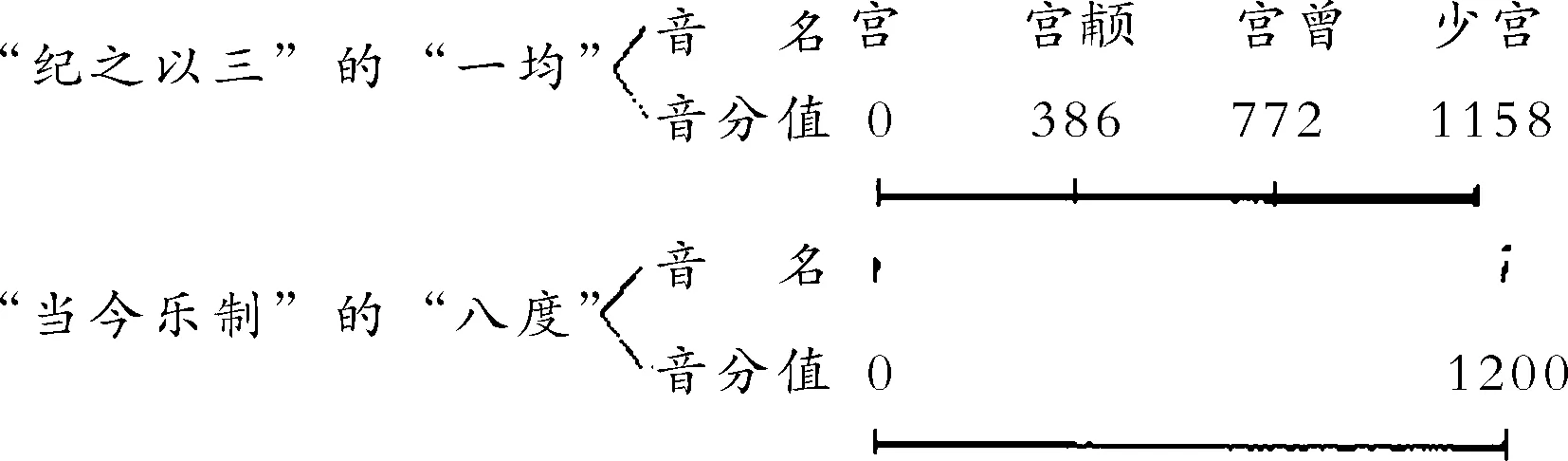

其实,先秦律制是以符合泛音大三度准则而“纪之以三”。如此,汉武帝“函宫吐角激徵清”的“徵清”即“清徵”之#G,不是十二平均律的700音分加100音分等于800音分,而是纯律386加386等于772音分,符合《幽兰》说的“十上半寸许”。

图3.曾侯乙墓编钟之宫、角、曾

在此基础上,《国语·周语》有“立均出度”之说,并提出“纪之以三,平之以六,成于十二”(6)《国语·周语》,见〔清〕董增龄撰《国语正义》,成都:巴蜀书社影印版,1985年,卷三,第48—49页。的范式。

“纪之以三”,是用甘肃玉门火烧沟夏代陶埙第一、二、四音和曾侯乙墓编钟铭文之宫、角、曾三音音列,大致均分一个接近1200音分的音律框架。

图4.纪之以三

“平之以六”,是把如上之三音音列,平分为六音音列(相当于现代律学的“六全平均律音阶”)。

图5.平之以六的六全平均律(吕)音阶

此“平之以六”的六音音列,再度均分,即是中国古代律学“成于十二”之十二律吕(相当于现代律学的十二半音音阶)。

《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》载:

昔皇帝命伶伦作为律。伶伦自大夏之西,乃之阮隃之阴,……听凤凰之鸣,……其雄鸣为六,雌鸣亦六。(7)许维遹:《吕氏春秋集释》,北京:中国书店,1985年,卷五,第14—16页。

此所谓“雄鸣为六,雌鸣亦六”,是所谓“六律、六同”。

《周礼·春官·大师》云:

大师掌六律、六同,以合阴阳之声。阳声:黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射;阴声:大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。皆文之以五声:宫、商、角、徵、羽;皆播之以八音:金、石、土、革、丝、木、匏、竹。(8)《十三经注疏附校勘记》全二册,〔清〕阮元校刻,北京:中华书局影印本,1980年,第795页,《周礼》,卷二十三,第157页。

六同之名次,《国语·周语》后改为:大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟,沿用至今。

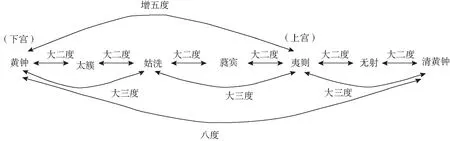

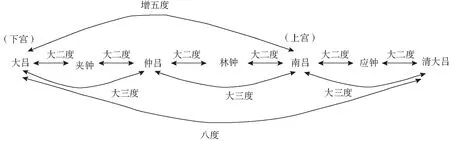

图6.六律

图7.六同

这个表面看来与现代律学十二平均律相仿的“六律、六同”,其实是一种抽象范式,并非真正的平均律。“纪之以三,平之以六,成于十二”之黄钟与清黄钟之间,并非1200音分的八度。

“纪之以三”而来的三音音列,是根据陶埙、竹篪一类闭管乐器奇数次泛音中五倍音之386音分的纯律大三度叠加而来,与现代律学1200音分的一均比较,有42音分之差。

图8.纪之以三之一均与现代1200音分之一均的比较

汉代之后,中国乐人逐渐发现此“纪之以三,平之以六,成于十二”的一均,与弦琴全弦基音和二分之一弦高八度之间的一均的差别。尽管如此,明代朱载堉确立“十二平均律”之后,有清一代,还是有人讲求“纪之以三”的古律,而有康熙十四律,定“清黄钟”(即“少宫”)为管律之半的1100音分之制(9)参〔清〕康熙敕作《律吕正义》。又:何梦瑶《赓和录》云:“黄钟半为七音变宫”。“此以管律言,非以弦度言,管弦二者不同论,勿误”。又:邱(丘)琼荪《燕乐探微》云:“所谓清宫,实为变宫,这是用‘律管’所生的错误。倍半相应之理,止适用弦律,管律不适用。黄钟九寸,清黄钟四寸五分,其声不应,四寸五分之管与变宫声相近。”,见凌廷堪、林谦三、邱(丘)琼荪:《燕乐三书》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1986年,第467页。又:德国音乐学家弗里茨·波泽在其《非欧洲诸民族之音乐》中指出:爪哇—巴利音阶“培拉格”(pelog)的一均“不是八度”,而是1092音分。这便很近似于管律之半的“变宫”1100音分。。

自从有了弦琴全弦基音和二分之一弦高八度之间1200音分的一均,“均”又有了一种新的内涵。明末方以智《东西均》开章明义:

制陶工具之“均”,“旋转者也”,有“循环”“往复”之意。由此,又有双音词“均匀”产生。均者,匀也;匀者,均也。均匀者,运转速度平稳、圆心直径恒定之意。由此,“均匀”有一系列引申词义。因此,“均”又有“匀”音。

中国乐律体系之所以以均为其上层概念,根本原因,是中国律历有一个“仲吕还生黄钟”的太极无极之往复循环。此所谓“仲吕还生黄钟”的太极无极之往复循环,更加确立了弦琴全弦基音和二分之一弦高八度之间1200音分的出度框架。

中国古历(又称夏历、农历),以金乌纪年、玉兔纪月。金乌纪年,地球绕太阳公转之年(回归年)约为三百六十五又四分之一天。如以三百六十五天计,地球自转积四年约余一天,每四年必闰此余之一天,才能使地球自转与绕太阳公转之往复循环吻合。玉兔纪月,三十天或二十九天为一月(朔望月),一年十二个月只有三百五十四天,与地球绕太阳公转相差约十一又四分之一天,须补齐此差,才能与地球绕太阳公转、以及地球自转之往复循环吻合;故,以玉兔纪月,每十九年,需插入七个闰月。

中国古历,以金乌纪年,设二十四个节气;又以玉兔纪月,以合月之朔望。它并非阳历如罗马的格里高利历,也并非阴历如伊斯兰的回历,而是动态调适金乌玉兔循环的阴阳均历。

“律历一也”,中国上古师法自然的音律体系,也是如此动态调适阴阳、太极无极循环的均律。

《太史公自序》有言:“律居阴而治阳,历居阳而治阴,律历更相治,间不容飘忽。”(11)〔汉〕司马迁、班固:《二十五史·史记、汉书》,上海:上海古籍出版社、上海书店,1986年,第359页(《二十五史》第359页)。

《史记殿本考证》说:“音者天也,律者地也;音者阳也,律者阴也。”(12)张元济:《史记殿本考证》,参见《缩印百衲本二十四史》,北京:商务印书馆,1958年。

钱塘《史记三书释疑》也说:“音生于日,律生于辰,以日配音,以辰配律。”(“辰”即“星辰”,“星月”之代称。)(13)〔清〕钱塘:《二十五史补编·史记三书释疑》,上海:开明书店,1936年,第3页(《补编》第0101页)。

中国乐人代相传习之五音六律的音律体系,以三分益损或三分损益而来,符合奇数次泛音三倍音之则、纯正五度相生之五音为阳,此所谓天、所谓日、所谓音;以纪之以三而来,符合奇数次泛音五倍音之则、纯正大三度叠加并平之以六的六律为阴,此所谓地、所谓辰、所谓律。

如以纯正五度为生律法则,三分损益上五下四相生,或三分益损下四上五相生,仲吕并不能还生黄钟,清黄钟高于黄钟。其所溢余,王光祈以黄钟为基数0,给出的数值是0.11724,其间差别大约是“一个整音的九分之一”。计算结果,约等于24音分,即最大音差之数(14)王光祈:《东西乐制之研究》,上海:上海书店,1990年,第79页,参缪天瑞:《律学》增订版,北京:人民音乐出版社,1983年,第59页。。三分损益或三分益损之法,以泛音三倍音为据,如同地球绕太阳公转,比之地球自转,每四年多出一天。黄钟还生,以弦长之半为据,如同地球自转。二者之别,犹如地球绕太阳公转与地球自转,必须有所调整。

如以纯正大三度为生律法则,连续三个纯正大三度纪之以三为一均,则只有1158音分,比之弦长之半1200音分的一均,相差42音分。“纪之以三”,犹如月亮绕地,以其为均,与三分损益或三分益损之法的一均比较,与以弦长之半的一均比较,犹如以玉兔为纪的十二月、比以金乌为纪的一年为少,须弥补此差,才能与其吻合。

《韩子·八经·立道》因此而说:

叁伍之道,行叁以谋多,揆伍以责失。行叁必折,揆伍必怒。不折则渎上,不怒则相和。(15)梁启雄:《韩子浅解》,北京:中华书局,1960年,第454页。

这里所说的“揆伍必怒”,是以纯正五度为生律法则,并不能旋相为宫循环无端。到最后,则有溢怒,清黄高于黄钟,必须责其失度而削其溢怒。这里所说的“行叁必折”,是以纯正大三度为生律法则,其一均也不能循环无端;比起弦长之半1200音分的一均而有所折损,须另谋其多,以补折损。如此,“揆伍”方能“不怒则相和”,“行叁”方能“不折则渎上”。揆者,估量也。渎者,重复也。

“均者,旋转者也。”所谓“均”,乃是律度纯正五度、纯正大三度、弦长之半八度的大小清浊,使五音、六律、十二律吕太极无极循环无端的框架,因此,称之为“均”。有此太极无极循环无端的均,弦琴全长与弦长之半其间,可以组织不同结构的音律体系,是为之“立均出度”。此所谓“一均”,乃是弦琴全弦与弦长之半其间,黄钟“回复”到清黄钟的出度框架。此所谓“回复”,乃是黄钟与清黄钟的纯粹八度谐和。任何出度,都不能超出这1200音分八度的一均。

综上所述,中国古典律学所谓“均”,乃是定律“出度”的框架。

黄翔鹏先生把“立均出度”之“均”这个生律框架,错误地解释为“相同音名组成的音阶结构”。由此出发,更有如下进一步突破某种“音阶结构”的说法:

在“五度圈”的连续音高序列中摘取七律构成音阶,这七个律高所构成的绝对音高位置与各律间相对的音程关系的总和就是“均”。(16)黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑关系问题》,《中国音乐学》,1986年,第3期。

这里所谓的“总和”之“均”,已在五度相生的循环过程中,突破了弦琴全长与弦长之半的“一均”界限。黄翔鹏正是在此基础上,建立了“同均三宫”之说。

以中国古典之“均”的理念观察,根本没有什么“同均”的“三宫”,而只有不同的“立均”,不同的“出度”。不同之“均”,有不同之“宫”,并统领“宫”之下所属的诸“调”。

二、旦作七调

根据《国语·周语》,所谓“宫”,原本是“立均出度”的框架,其两端,谓之“下宫”“上宫”。

框架之下端,“下宫”,后来简称为“宫”。因二分之一弦振动与原先“下宫”全弦振动完全谐和之1200音分之八度的发现,原先以“羽”称之的增五度的“清徵”“上宫”,遂被舍弃。比“宫”高八度的新的“上宫”,被称为“少宫”。

“宫”者,乃“立均出度”之基础。宫为均主。每均,各有其宫,均主即是宫主。一均,只有一个基础,只有一宫。均不同,其宫自然不同。所谓“三宫”,只能是“三均”之“三宫”,绝无“同均”之“三宫”。黄翔鹏正是因此,而立中国古典从未有之的“音主”一说,来回避他的说法中“同均”之“主”与“三宫”之“主”的矛盾。

中国古典乐律,有徵、羽、宫、商的“四宫”。此所谓“宫”,是在立均出度的诸音中,选择之不同宫调的基音。此所谓“四宫”之“宫”,是四均之均主。以此四均之主为基音,分别立均出度的四个宫调,并非同均之四宫,而是四均之四宫。同理,龟兹“五旦”,是各自立均出度,各有其宫的五均、五宫,而非同均之五旦、五宫。

黄翔鹏先生正是在此关键之处“失足”,混淆“均”与“宫”的层次,进一步混淆“宫”与“调”的层次,而把三种不同的“调式音阶”,当成了“三宫”,并且把这并非“三宫”的三种“调式音阶”,归纳于并非一均的“同均”之中。

所谓“均”,有西洋现代乐理所谓“调性”高度的变化。

中国古代乐律体系中,西洋现代乐理术语所谓的“调性”,有两种标志方法。一种是以音律位置固定的“徵、羽、宫、商”或 “宫、商、角、羽”标志。这种标志方法,西洋现代乐理术语称之为“首调唱名法”。

秦汉之后,此原先音律位置固定之“徵、羽、宫、商”或 “宫、商、角、羽”的调性高度开始游移,遂间或使用调性位置相对固定的“黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟、清黄”律名标志。这种标志方法,西洋现代乐律术语称之为“固定音名法”。

用西洋现代乐理称之为“首调唱名法”标志的“均”,中原乐人起初以一均之“宫调式”主音之唱名,称之为“宫”,而有“四宫”之说。此所谓“四宫”,其实是“宫与下徵”组成的“五音—四宫”。即宫与下徵(徵)、徵与下徵(商)、商与下徵(羽)、羽与下徵(角)。

此所谓“五音—四宫”,深受中原楚汉音乐影响之古代龟兹人称之为“五旦”,即五个不同调性高度的“均”。此所谓“五音—四宫”“五旦”,不仅确立了“五均”的调性高度,也确立了此五均之中所有各音之上建立之不同调式的调性高度。

《隋书·音乐志》有言:

旦作七调。以华言译之,旦者则谓均也。其声以应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均。(17)〔唐〕魏征主编:《隋书·音乐志》,见《二十五史·隋书、旧唐书》,上海:上海古籍出版社、上海书店,1986年,卷十五,第4、5页(《二十五史》第3293页)。

此所谓“其声以应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗”的“五旦”,在五个不同调性高度上各立其均,各出其度,并不在“一均”之中。

中国古律之黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均,因以黄钟为标准音“龢”,名之为“仲吕”,以下徵林钟为“黄钟”(以林为黄),而有仲吕宫、黄钟宫、林钟宫、太簇宫、南吕宫之名目。之所以把黄钟名之为仲吕,是要以仲吕与南吕之间386音分的纯律大三度,来取代原先五度相生之黄钟与姑洗之间402音分的大三度,从而保持名为黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗,实为仲吕、黄钟、林钟、太簇、南吕的五音之正。其中,仲吕、黄钟、林钟、太簇,均为阴性之律,居于阴性之正位。名为姑洗、实为南吕之律,乃是386音分符合五倍音纯律大三度之律,也居于阴性之正位。

以此五音皆居于阴性之正位的五旦之均(即五宫之均)统领诸调,严格讲求音律之纯正,五旦(五宫、五均),其实只有四旦(四宫、四均)。隋唐乐人以此四旦,统领诸调,其余诸旦,“更无调声”。

方以智《东西均·开章》有言:

陶五色之素器,烧节乐之大埙,应无商之圜钟,变无徵之四旦。(18)〔明〕方以智:《东西均》,庞朴注释,北京:中华书局,2001年,第20页。

其所谓“无商之圜钟”是说先秦严格讲求音律纯正之钟律,有宫、徵、角、羽,而唯独无商(此所谓“圜钟”,乃传统钟律之代称),直到西汉海昏侯墓才有五音俱全的编钟出土;其所谓“无徵之四旦”,是说持守先秦严格讲求音律纯正之传统的龟兹四旦,有宫、商、角、羽,而唯独无徵;此乃中国古律之核心秘密(19)陇菲:《无商之圜钟与无徵之四旦》,《文化艺术研究》,杭州:浙江省文化艺术研究院,第二卷,第六期(总第九期),2009年,第89—102页;《黄钟大吕——东亚乐律学会第一至六届学术研讨会论文集(二〇〇五至二〇一一)》上卷,北京:文化艺术出版社,2015年,第531—548页;陇菲:《古琴新说》,重庆:重庆出版集团、重庆出版社,2020年,第330—347页。。

隋代郑译,不懂龟兹保守之中国古律“圜钟无商”“四旦无徵”的奥妙,似是而非地随便推演:

更立七均,合成十二,以应十二律。律有七音,音立一调,故成七调,十二律合八十四调,旋转相交。(20)〔唐〕魏征主编:《隋书·音乐志》,见《二十五史·隋书、旧唐书》,上海:上海古籍出版社、上海书店,1986年,卷十五,第4、5页(《二十五史》第3293页)。

因故,《隋书·音乐志》说他推演的八十四调:“例皆乖越,莫有通者。”(21)同注。

为何?因为,中国古律,乃是阴阳动态调适,旋宫转调时,依然保持符合泛音之纯正音律的精微律制;而不是像现代十二平均律那样,牺牲音调纯正,无视实际音律微分音差,以所谓“等音转换”的方式,硬行二十四个大小调自由转换的机械律制。郑译不懂这个奥秘,硬行八十四调的“旋转相交”,自然“例皆乖越,莫有通者”。

“旦作七调”,是先有“均”与“旦”之“调性”高度的规定,再生各种不同的“调式”音阶。调性的转换,中国古代乐理体系称之为“旋宫”;调式的转换,中国古代乐理体系称之为“转调”。现代西洋乐理体系,称“旋宫”为“转调”。此“转调”,与中国古代所谓“转调”完全不同。

中国古代乐理体系,在“四旦”之上,“旦作七调”,而有“四旦二十八调”即 “燕乐二十八调”之不同调式的变化。这种严格讲求音律纯正的“四旦二十八调”即“燕乐二十八调”,又有不甚严格之“五旦三十五调”之不同调式变化。综合此“五旦”的旋宫调性变化,和“三十五调”的转调调式变化,变奏同一个唢呐曲牌,即民间所谓的“五调朝元”。

据此分析,黄翔鹏所谓的“三种音阶”,乃是“均”与“旦”之“调性”高度规定之后生成之不同的“调式”音阶,与中国古代乐律体系所谓的“宫”,毫无干系。

黄翔鹏说:“同属一均的三种音阶,而分属三种调高。”(22)黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑关系问题》,《中国音乐学》,1986年,第3期。

其所谓“三种调高”的“三种音阶”,根本不是“同属一均”的“三宫”,而是突破一均限度,超过“立均出度”的八度框架,组成之三种不同调式的三种不同音阶。黄翔鹏所谓的“同均三宫”,其实是“同宫三调”,它与《隋书·音乐志》的“旦作七调”比较,不仅把“宫”“旦”(调性)与“调”(调式)混为一谈,而且把“七调”或“五调”,仅仅局限于“三调”。

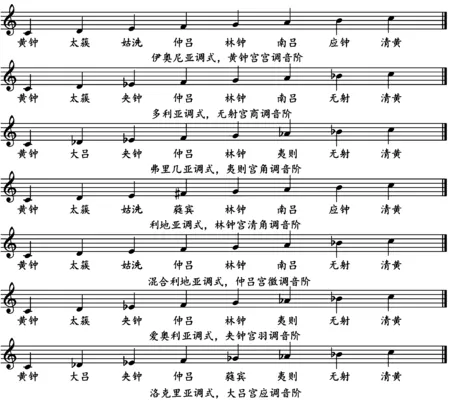

根据《隋书·音乐志》,郑译所谓的“律有七音,音立一调,故成七调”,乃是同宫之七调。此正是林谦三所谓的“之调式”,即以黄钟宫之宫(do),黄钟宫之商(re)、黄钟宫之角(mi)、黄钟宫之清角(fa)、黄钟宫之徵(sol)、黄钟宫之羽(la)、黄钟宫之应钟(si)为调首,各成其调。

图9.同宫之七调

如此,钢琴的C大调(C宫)音阶七音,既可以组成CDEFGABC的伊奥尼亚调式(Ionian mode,C宫调音阶);也可以超出此七音限度,以d为调首,组成defgabcd的多利亚调式(Dorian mode,d商调音阶);以e为调首,组成efgabcde的弗里几亚调式(Phrygian mode,e角调音阶);以f为调首,组成fgabcdef的利地亚调式(Lydian mode,f清角调音阶);以g为调首,组成gabcdefg的混合利地亚调式(Mixolydian mode,g徵调音阶);以a为调首,组成abcdefga的爱奥利亚调式(Aeolian mode,a羽调音阶);以b为调首,组成bcdefgab的洛克里亚调式(Locrian mode,b应调音阶)。这七种调式,虽然都以黄钟为宫,但除多利亚调式(C宫调音阶)之外,其余六调所与之音,都已超出了黄钟宫一均。此所谓“同宫七调”,而不是“同均七宫”。

如果,一定要在黄翔鹏所谓的“音主”或“这一均的基音”、实际上是在某一均的宫音之上建立如上七种不同的调式音阶,则可以和西洋同名大小调一样,建立同名之七调。

西洋的“同名大小调”,同名大调是伊奥尼亚调式(Ionian mode,宫调音阶),同名小调是爱奥利亚调式(Aeolian mode,羽调音阶)。“同名大小调”按固定唱名法,首音唱名虽然相同,调式、调性却不相同。比如,C大调与c小调,不仅调式不同,调性也不相同。c小调不是C大调的关系小调(或称平行小调),而是bE大调的关系小调(或称平行小调)。二者按首调唱名法,C大调的“首音”C是do(宫),c小调的“首音”c是la(羽),二者是不同均,不同宫的两种不同调式。

与西洋“同名大小调”同类的“同名之七调”,并不是“同均”之“七宫”,乃是不同均、不同宫的七种不同调式音阶。此正是与“之调式”相互对称的“为调式”,即黄钟为宫(do)、黄钟为商(re)、黄钟为角(mi)、黄钟为清角(fa)、黄钟为徵(sol)、黄钟为羽(la)、黄钟为应钟(si),各为调首,各成其调。所谓“同均三宫”,无论以中国乐理考量,还是以西洋乐理考量,均不能成立。

图10.同名之七调

有些学者说黄翔鹏先生的这个研究,“是为了在乐学理论上有一些推进,更是希望能够提供给作曲家一些有用的真正属于中国自己的音乐资源。”(36)韩锺恩推荐陈牧声《轴心音作曲原理及其音乐创作实践——“同均三宫”理论的启示和意义》语,《音乐艺术》,2020年,第2期,第2—10页。其实,所谓“同均三宫”,“在乐学理论上”没有丝毫“推进”,反而搞乱了中国古代乐律体系的“均、宫、调”概念层次。这种说法,不可能提供给作曲家一些有用的真正属于中国自己的音乐资源。

当代有些作曲家,在中国古典音乐传统基础上,采用十二平均律范式,有种种成功的创作实验,诸如“九声音阶”(王震亚)、“以核心九声为中心的音高系统”(冯广映)、“九音作曲技法”(张晓峰)、“轴心音作曲原理”(陈牧声)。这些创作实验,是中西古代调式的综合,根本不必与“同均三宫”的说法“勾连”,也无须浪费精力梳理被黄翔鹏搞乱了的“均、宫、调”层次,更无须煞费苦心地解释“轴心音”“主要音”之“轴—主同音”和“轴—主异音”之间的矛盾(37)陈牧声:《轴心音作曲原理及其音乐创作实践——“同均三宫”理论的启示和意义》,《音乐艺术》,2020年,第2期,第2—10页。。

本文已提交中央音乐学院音乐学研究所、中央音乐学院出版社举办之“中国乐调理论之‘同均三宫’专题研讨会”,并于2021年1月9日作线上发言。