刘天华二胡曲Do—Sol弦式探源

2021-08-24曹晓旭

刘 勇 曹晓旭

2019年夏,笔者要写一篇关于宫调的文章,需要找一首do—sol弦式的二胡曲为例。当时脑子里虽然也有许多二胡曲的旋律,但一下子竟想不起哪一首是do—sol弦式的,于是就找来几本二胡曲集查找。排在目录前面的,绝大部分都是刘天华的曲子。展开一看,刘天华的10首二胡曲,竟然有7首用do—sol弦式。剩下的3首(《病中吟》《独弦操》《烛影摇红》)是sol—re弦式。这一现象,笔者此前真的没有留意过。为什么是这样?为什么刘天华的曲子这么多do—sol弦式,而现在的名曲中却不多见呢?(1)例如:《赛马》,la—mi弦;《一枝花》,re—la弦;《豫北叙事曲》,re—la弦;《三门峡畅想曲》,la—mi弦;《洪湖人民的心愿》《河南小曲》,fa—do弦;《江河水》《怀乡曲》,mi—si弦;《战马奔腾》《兰花花叙事曲》,sol—re弦。当然,现代作品中do—sol弦式的也有,如刘文金的《长城随想》第1和4乐章、王建民的《第一二胡狂想曲》等,还有朱昌耀的《江南春色》《苏南小曲》。当然还有别的作曲家也使用过do—sol弦式,但毕竟不像刘天华那样多用。

总要思考一下原因。笔者想到了几种可能存在的原因,并逐一进行了考察。

一、时代与师承

我们通常讲,一个时代有一个时代的文化,有一个时代的音乐。二胡弦式虽然算不上文化,但这是不是那个时代二胡音乐的特征之一呢?于是笔者又去查看与刘天华同时代的其他人的作品。经查,阿炳的3首曲子《二泉映月》《寒春风曲》《听松》全是do—sol弦。虽然前二者定弦比一般二胡低五度,但是相对关系是一样的。刘天华的老师周少梅传下来11首二胡曲,由山东师范大学的倪志培先生整理,被收录在《中国二胡名曲荟萃》(上册)(2)上海音乐出版社编:《中国二胡名曲荟萃》(上册),上海:上海音乐出版社,1997年。中。在这11首曲子中,《喜只喜今宵夜》是戏曲唱段移植而成,《梆子娃娃调》是梆子戏曲牌,《诉冤哭小郎》为扬州戏曲、曲艺曲牌。其余8首应为传统民间乐曲,由周少梅演奏而后定谱。在这8首中,《虞舜薰风曲》《絮花落》《欢乐歌》《落花西板》《诉冤哭小郎》5首是do—sol弦。

稍晚于刘天华的,还有他的一些学生们。《中国二胡名曲荟萃》(上册)收录有储师竹的4首作品,其中《凯旋》和《长夜曲》为重奏曲,第一二胡为do—sol弦,第二、第三二胡为sol—re弦,是小工调与正宫调的关系,也即正调与背调的关系。陈振铎曲6首,除《歌颂十三陵水库》外,其余5首全是do—sol弦。有的曲中会有转调,但主调是do—sol弦。吴伯超作品1首《秋感》,do—sol弦。蒋风之演奏谱6首,其中《花欢乐》《薰风曲》2首为do—sol弦。刘天华的再传弟子俞鹏作品10首,其中4首为do—sol弦。大致同一个时期的二胡前辈们还有张季让、陆修棠等。同书收录张季让作品7首,其中4首为do—sol弦。陆修棠作品6首,其中4首为do—sol弦。谭小麟作品《归途》1首,do—sol弦。孙文明作品6首,其中《弹乐》《杜十娘》2首为do —sol弦。

现按照出生年示以表格:

表1.

在这些人中,共有3人出生于19世纪末(周少梅1885,华彦钧1893,刘天华1895),其余都出生于20世纪初。从周少梅开始到较年轻的孙文明(1928),出生年月跨越43年。可以说,他们的艺术之路的关键阶段,即从学艺到成熟,都是在1949年以前。许多作品虽然创作于20世纪下半叶,但是底子都是年轻时打下的。这里说的底子,不仅指演奏技术,主要指师承及传统音乐对他们的滋养。

以上所述已经包括了时代和师承两个方面的因素,现在再单独来理一下这些人的师承关系:储师竹、陈振铎、吴伯超、蒋风之是刘天华亲传的学生,俞鹏是储师竹的学生,刘天华的再传弟子。张季让、陆修棠、谭小麟与刘天华没有直接师承关系。孙文明更没有。

现在把这两种因素合在一起,来考虑一下那个时期为什么do—sol弦式居多的问题。

这些人生活的年代,虽然跨越一个世纪,但是从一个世纪末到下一个世纪初,按出生年月算实际跨越43年。周少梅尽管生于19世纪末,但其主要音乐活动仍在20世纪。在这短短的几十年里,中国经历了空前的巨变。社会方面爆发了辛亥革命,社会由封建转向共和;西方的德先生和赛先生来到中国,深刻地影响着中国的精英阶层;马克思主义在中国的传播,五四运动、中国共产党的成立,以及三次国内革命战争、抗日战争的爆发,都给人留下这样的印象:20世纪上半叶的中国,没有一刻是平静的。音乐文化方面经历了学堂乐歌运动,西方音乐开始全面在中国传播。人们开始考虑中乐与西乐的关系问题,国粹主义、中西调和等主张相继登台。但是,正如一种比较常见的观点所表达的那样:音乐是文化中最顽强的要素之一。(3)参见Alan P.Merriam,The Anthropology of Music,Evanston:Northwestern University Press,1964,p.9。文化的变迁与社会、经济等要素的变迁相比,本来就已经“慢半拍”,而音乐的变化更加滞后。特别是原生音乐文化培育起来的“民族性乐感”(4)“民族性乐感”是笔者自创的词,主要相对于通过学习西乐而获得的异文化乐感而言。在不涉及中西对比时,也称“地域性乐感”。如不合适,请批评。,又更加顽固。在那个历史阶段,社会天翻地覆,但是对传统音乐来说,不但相对稳定,还进入了一个重要的发展时期。我们现在熟知的传统音乐各领域的开宗立派者,京剧的四大须生、四大名旦,豫剧的四大名旦,冯子存、陆春龄,白云鹏、骆玉笙,袁子文、任同祥,周玉泉、薛筱卿、徐丽仙,袁雪芬、尹桂芳,李廷松、卫仲乐,吕文成、杨广泉,罗九香、曹东扶,大都是在那个时期成长起来并大红大紫的,他们奠定了传统音乐在近代发展的基础,其中的器乐大师们也奠定了当代专业民族器乐教育的基础。许多传统乐种,即便此时的状况不属高峰期,也至少保持了较高的水平。在这样一个大环境中,不管是城市的剧院演出、文人/市民雅集,还是乡间的民俗礼乐、庙会上的说书唱戏等各种音乐活动,都在延续着自身极强的生命力且不断生出新芽。这种局面有力地塑造并加固了国民的民族性乐感。

关于这一时期中国音乐的现状,曾有人提出不同的看法。刘天华本人就曾说过:“我既然是中国人又是以研究音乐为职志的人,若然对于垂绝的国乐不能有所补救,当然是很惭愧的事。”(5)汪毓和:《中国近现代音乐史》,上海:上海音乐学院出版社,2012年,第77页。“我以为在这样音乐奇荒的中国,而又适值民穷财尽之时,不论哪种乐器哪种音乐,只要能给人们精神上些少的安慰,能表现人们一些艺术的思想,都是可贵的。”(6)同注⑤。他的学生陈振铎也说:“中国的民族器乐艺术,在历史上曾有过辉煌灿烂的时代。可是进入19世纪后半叶到20世纪前半叶,中国音乐则陷于荒芜的境地,大量的传统名曲则濒于绝灭。”(7)上海音乐出版社编:《中国二胡名曲荟萃》(上册),上海:上海音乐出版社,1997年,第467页。刘天华的哥哥刘半农也说:“二胡地本庸微,自有天华乃登上品。欧西人士有聆天华之乐者,叹言:‘微此君,将不知中国之有乐!’此虽过誉乎?亦十得八九矣。”(8)同注⑦。笔者认为,他们所说的“垂绝”“奇荒”“荒芜”等,可能是指城市音乐厅和院校里的“专业”音乐,而民间音乐绝不是这种情况。即便只就器乐论,也不是。传统的东西固然会失传一些,但这只是一个方面,并非当时传统音乐状况的全部。以江南丝竹为例,《中国民族民间器乐曲集成》江苏卷列出的江南丝竹的几个最著名的“半农半艺”班社分别成立于1911、1930、1940、1948、20世纪40年代。(9)《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》编辑委员会编:《中国民族民间器乐曲集成》江苏卷下册,北京:中国ISBN中心出版,1998年,第878—879页。20世纪40年代,国内几乎全是战争。特别是1948年,那是国民党发行金圆券搞得经济崩溃的时候,确实是“民穷财尽”,但此时农村仍有新乐社成立。这也足以说明民间音乐在人民生活中的地位和顽强的生命力了。此外还有城市市民、文人组织的业余班社,而此类班社的数量不在少数。参加者有音乐世家成员(如甘涛、项祖英、项祖华),有在校学生、小学教员、公教人员等。他们文化水平较高,演奏水平也较高,文人气息更浓。其中苏州著名的“吴平国乐社”,就是项祖英的父亲项印石先生于1929年创办的。项祖英受其熏陶并参与其中,受益颇深。20世纪40年代,也正是他上中学大学的时期,他还随卫仲乐、孙裕德等大师在苏州、上海举办音乐会。这为他后来成为上海民族乐团的二胡首席和上海音乐学院的二胡教授奠定了坚实的基础。扬琴大师项祖华,也是在苏州的丝竹乐队中“泡”过的。20世纪40年代他才10几岁,就随卫仲乐、陆修棠等人活跃在苏州、上海一带。刘天华的老师周少梅,也是20世纪早期成长起来的。

大家熟悉的广东音乐,也是在20世纪20—30年代达到了鼎盛时期,何柳堂、何大傻、吕文成等名家,都是在那个时期崛起的。

如果说这两个例子都来自经济发达地区,那么山东的菏泽是黄泛区,人民生活困苦,但是在20世纪上半叶,那里的唢呐音乐也发展到一个高峰时期,出现了袁子文这样的唢呐巨擘,以及魏永堂、任同祥等唢呐精英。山东筝派的代表人物高自成、赵玉斋、韩庭贵等,都出自菏泽地区的郓城县,也都是在20世纪上半叶成长起来的。名满天下的擂琴大师王殿玉,也是郓城人。即使在抗日战争最残酷的1941—1942年,王殿玉还组织了“东鲁雅乐团”,活跃于津浦线各大城市及武汉等地。高自成、赵玉斋等均为该社成员,山东筝乐也就随之传播到这些地区。

总之,20世纪上半叶中国传统音乐的发展水平是需要客观地认识的。虽然这时西方音乐已经传入,但基本上是在社会上层及军队、学校等较小的圈子里流行,并未对传统音乐的发展以及民众音乐生活产生严重的冲击。那一代的很多年轻人,在学校里都积极地学习过西乐,包括刘天华本人,可以说他是从学西乐开始走进音乐之门的。他20岁才第一次摸二胡,22岁才正式跟周少梅学习二胡。但是他一经投入中国传统音乐,就立即被它的魅力牢牢地吸住,并不遗余力地进行搜集、学习、研究,并加以改进。他的老师周少梅出身于一个书香世家,父兄皆是民族乐器演奏能手。在父兄的指导下,加之自己的天赋和至爱以及努力,周少梅也成为当时当地的民族乐器演奏大家,丝竹乐高手。刘天华随师学习数年,深得其艺术精髓,掌握了传统音乐的知识和技能,培养起了传统音乐的乐感。后来他提出了“从东西的调和与合作之中,打出一条新路来”,这恰恰是他持之以恒地学习西乐并深入地研究中乐的思想成果。思想成熟以后,他学习西乐的目的更加明确,即学习西乐是为了改进国乐。(10)“天华回答道:‘我现在还坚持跟托诺夫学琴,多学点小提琴,将来也好用在改进二胡上’。”刘北茂:《刘天华生命的最后时刻及其身后荣衰》,载《华乐大典》二胡卷,上海:上海音乐出版社,2010年,第51页。所以,尽管他也有意采用一些西方元素进行创作(甚至连没有学过西乐的阿炳的作品中都有),但是他的总体音乐风格,还是体现出根深蒂固的“民族性乐感”。这种乐感,就像语言中的母语,体现在他们对传统音乐的继承中,体现在他们创作中的旋律思维上,具体到二胡上,也体现在弦式中。特别是在稳定、明确的师承关系中,更是这样。例如:蒋风之演奏的《薰风曲》,与周少梅的《虞舜薰风曲》就是同一支曲子。

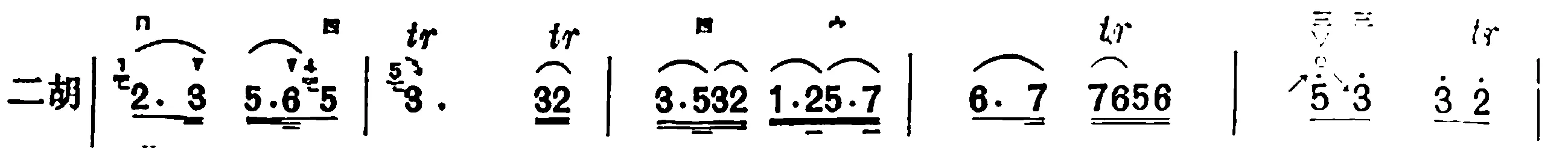

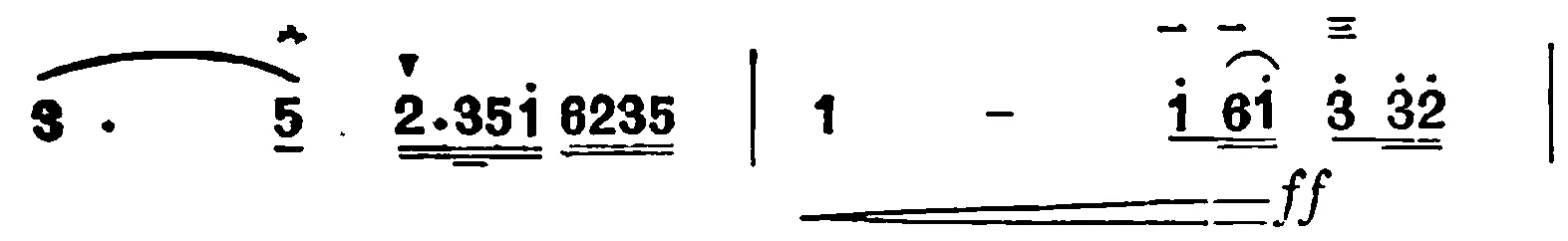

谱例1.蒋风之《薰风曲》(11)上海音乐出版社编:《中国二胡名曲荟萃》(上册),上海:上海音乐出版社,1997年,第154页。

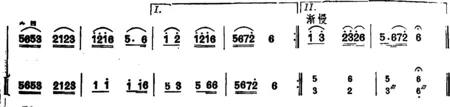

谱例2.周少梅《虞舜薰风曲》(12)同注,第1页。

蒋是刘天华的学生,没有直接跟周少梅学过。显然,这首曲子是经过刘天华传下来的。周少梅所传的曲子,刘天华肯定也都是拉过并且吃透了的。在那个时代,三辈传承,足以说明他们对这首曲子的艺术价值的认同。(13)此曲也被别的乐器移植演奏,例如孙裕德传谱的箫曲《薰风曲》,筒音也是do。此后,该曲又作为“蒋派”二胡的代表性曲目,由蒋风之传到当今的演奏家手中。这种传承,传承的不仅仅是乐曲和演奏方法,还有“民族性乐感”。

二、籍里与民间音乐

那么,这种“民族性乐感”的形成,除了时代和师承外,还有别的因素吗?有,而且非常重要,那就是这些人的籍里。

1995年,冯文慈教授发表了一篇文章《西域音乐在唐代宫廷繁盛的原因——兼论西北高原汉族民歌近似色彩区的历史渊源》(14)冯文慈:《西域音乐在唐代宫廷繁盛的原因——兼论西北高原汉族民歌近似色彩区的历史渊源》,《交响》,1993年,第2期。,受到学界的好评。在这篇文章中,冯先生做了一项“笨功夫”,他通过“文献田野”工作,把唐代宫廷中皇族和重臣们的籍里作了一个统计,发现他们多来自西北地区,而西北地区又紧邻西域,所以他们对西域音乐接触较多,比较熟悉,因而比较喜爱。由于这个重要因素,西域音乐在唐朝宫廷十分繁盛也就顺理成章了。

笔者在此学习先生的方法,也来统计一下上述二胡名人的籍里:周少梅,江苏江阴人;华彦钧,江苏无锡人;刘天华,江苏江阴人;储师竹,江苏宜兴人;陈振铎,山东临淄人;蒋风之,江苏宜兴人;陆修棠,江苏宜兴人;张季让,江苏吴江人;谭小麟,生于上海;俞鹏,浙江杭州人;孙文明,浙江上虞人。

很明显,除陈振铎外,其他都是长江以南的“江浙”人士。江阴在长江南岸,其他多数为太湖周围的人。这能说明点什么?这一带现在叫“长三角”,过去也是国内最富庶的地区之一,民众生活优裕,民间音乐生活丰富,出的二胡演奏家多,但是这和do—sol弦式有什么关系呢?

从历史上看,这一带是“吴歌”流行地区,现在属吴方言区。不管是在古代、近代还是当下,该地区的音乐风格都是有共性的。古代的音乐什么样子,我们不知道,但是近代我们是可以说的。其实一提起这一带,大家马上就可以想到江南丝竹。这种著名的丝竹乐,就是流行在以上海为中心的这一地区,原来也曾叫“吴越丝竹”“苏南丝竹”。这是笔者想到的与籍里因素捆绑在一起的另一种因素。前文已经有意识地以江南丝竹为例讲到20世纪上半叶传统音乐的发展情况,证明那时虽然国内不太平,但江南丝竹的活动却是十分活跃的。如果说那个时代从这里走出来的音乐家不熟悉江南丝竹,似乎是不可思议的。《中国二胡名曲荟萃》上册,载有以上音乐家的介绍,都是最有资格的专家写的。有的是学生写老师,有的是后辈写前辈,有的是资深理论家写的人物研究文章。从这些文字可以看出,以上多数人年轻时都与家乡的民间音乐,特别是丝竹乐结下过不解之缘。

如倪志培写周少梅:“少年时期的周少梅在其父兄的悉心指导和环境的熏陶下,就学会了二胡、琵琶等多种民族乐器的演奏。……随着年龄的增长,眼界的开阔,音乐素养的不断提高,他的演奏技巧日渐成熟,在家乡方圆几十里已经是数得着的丝竹乐手了。”(15)上海音乐出版社编:《中国二胡名曲荟萃》(上册),上海:上海音乐出版社,1997年,第463页。

袁静芳写阿炳:“华彦钧二胡曲的旋律是在江南民间音乐的基础上发展起来的。华彦钧流落街头以后,经常和民间艺人在一起,使他大量地接触到江苏南部的民间音乐。华彦钧不仅对江南丝竹大都娴熟,江南流行的小曲也大部分能唱,这给他的器乐曲创作提供了大量新鲜而生动的原始材料。……在华彦钧的作品中,旋律的进行在保持江南民间音乐的波浪式旋律线的基础上,根据乐曲内容的需要,作了很大的改造和创新。”(16)同注,第471—472页。

蒋青写蒋风之:“家乡中的丝竹乐非常盛行与普及,丝竹乐调甚至成为农村中年人和孩子们主要娱乐的内容。……后留墅村中有一位农人叫王老四,他吹、打、弹、拉无所不能,……父亲小的时候曾与堂兄弟们一起向王老四学习乐器。那些优美而淳朴的民间小调即是父亲最初学习音乐的教材,他们为父亲后来走上艺术的道路奠定了良好的基础。……16岁的父亲随堂兄到苏州农业学校去读书,在那里父亲参加了同学们自发组织的‘同乐会’,十几名爱好音乐的同学每当周末便集中在一起合奏丝竹乐和地方小曲……。”(17)同注,第484页。

吴之珉写陆修棠:“昆山……是素有‘水磨调’之称的昆腔发源地,又是苏州弹词、江南丝竹等民间音乐的集散地。因之陆修棠自幼耳濡目染,深受熏陶。不仅自学了笛子、胡琴、琵琶等民族乐器,还擅长拍唱昆曲。”(18)同注,第487页。

段启诚写俞鹏:“童年时期热爱音乐,并与民间音乐结下了不解之缘。他向当地民间艺人学习丝竹,弄二胡。”(19)同注,第495页。

周皓写孙文明:“由于他多方寻师访友,潜心学习,数年内琴艺大进,熟谙了江南丝竹、锡剧音乐、评弹曲调,京剧音乐、广东音乐及各种民间俚曲。”(20)同注,第498页。

在写刘天华、储师竹、张季让的文字里,没有专门提到学习江南丝竹,但如上述,生长在丝竹之乡,又自幼喜爱并学习音乐,耳濡目染总是有的。《中国民族民间器乐曲集成》江苏卷载:“1915年,刘天华从江阴县城回乡探亲,曾专门邀请‘柏村庵音乐社’的同人到南沙镇三甲里丁奉皋家演奏丝竹乐曲。刘天华也为音乐社演奏了二胡。”(21)《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》编辑委员会编:《中国民族民间器乐曲集成》江苏卷下册,北京:中国ISBN中心出版,1998年,第878页。可见,他虽没有参与丝竹乐社的活动,但还是心向往之的。再往后看看,朱昌耀也是这一带的南京人,他的老师甘涛也是南京人,著有《江南丝竹音乐》。这些音乐家的“民族性乐感”就是在这样的耳濡目染、师徒传承和音乐实操(“具身认知”)之中逐渐培养起来的,这对他们日后的创作产生了重要影响。

三、江南丝竹与do—sol 弦式

现在来看江南丝竹和do—sol弦式有什么关系。《中国二胡名曲荟萃》(上册)收录了几首“江南民间乐曲”,而这几首乐曲,实际上就是江南丝竹中二胡声部的基本旋律。它们用的是什么弦式呢?请看《欢乐歌》《中花六》《慢三六》《云庆》《行街》《慢六板》,全都是do—sol定弦,而这些都是江南丝竹的名曲。没有收入本集的另外两首丝竹名曲《三六》和《四合如意》也是do—sol弦。在周少梅所传的二胡曲中,《虞舜薰风曲》(中花六板)、《絮花落》(新花六)、《欢乐歌》,本身就是丝竹乐曲,而《落花西板》,又是《六板》的变体。因此可以说,江南丝竹二胡的基本弦式就是do—sol,“八大名曲”无一例外。

江南丝竹的二胡为什么都用do—sol定弦?分析一下旋律就明白了。《中国二胡名曲荟萃》(上册)收有3首《欢乐歌》,一为周少梅传谱,另外两首是江南民间乐曲,都为宫调式,结束在调式主音宫上,乐曲的最低音是do,(22)沈风泉演奏谱谱面上出现了一个低于do的la,当为伴奏乐器演奏,因为二胡上没有这个音。没有理由不用do—sol弦。陈永禄演奏的《中花六板》,也是宫调式,宫音最低,必须用do—sol弦。不同的是,乐曲没有结束在调式主音上,而是结束在徵音上,属“寄煞”。或可理解为向上方五度离调后正煞。

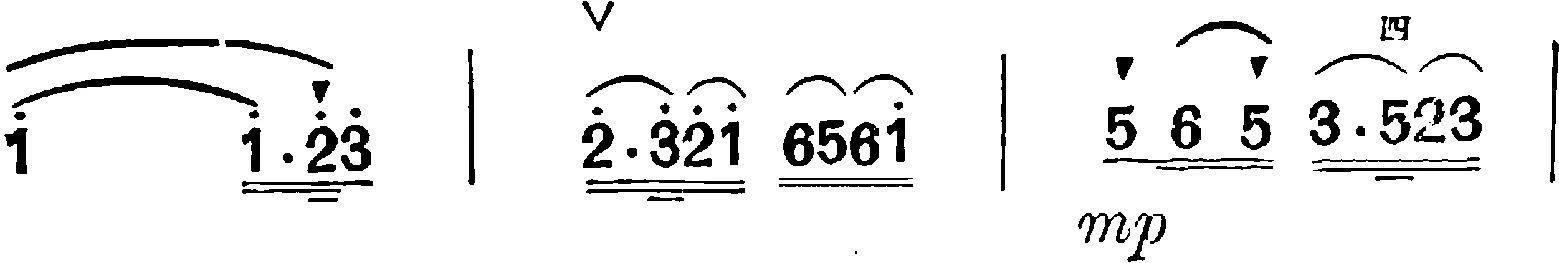

谱例3.陈永禄《中花六板》结尾(23)上海音乐出版社编:《中国二胡名曲荟萃》(上册),上海:上海音乐出版社,1997年,第374页。

沈凤泉改编的《慢三六》是一首二胡二重奏曲,第一二胡旋律除寄煞在角音外,其余同《中花六板》。《云庆》,宫调式,最低音宫,也必须用do—sol 弦。此曲最后寄煞在羽音,亦可理解为向上方五度离调后商音寄煞。

谱例4.沈凤泉整理《云庆》结尾(24)同注,第386页。

《行街》仍为宫调式,最低音宫。但是最后落在角音上。《慢六板》也是宫调式,最低音宫,最后落徵。(25)此类寄煞在民间多见且叫法不一。民间乐曲结束音比较随意,但调式是明确的。

总之,这些用do—sol弦的曲子,都是因为最低音是do,必须用里弦来奏出这个音,外弦自然就是sol了。这与乐曲的调式和旋律有关。同时,采用这种弦法,也正适合演奏。理论上,最低音不一定是调式主音。但是在这里,多数是(或基本都是)调式主音。结束音经常不在主音,也是民间音乐常见的现象。

那么为什么这一带的名曲多为宫调式且宫为最低音呢?笔者认为这可以归结于原生性地方音乐特征。《中国民族民间器乐曲集成》江苏卷有言:“江南丝竹的风格和江南人民的风俗习惯、语言音调,特别是艺术欣赏趣味是分不开的。其审美情趣和江南地区的地理、民俗、政治、经济、历史等诸方面都有着密不可分的关系。”江南丝竹的八大名曲已经足以代表这一地区的器乐音乐的旋律特征。从民歌当中也可以看到类似的情况:一些年代较久的小曲所用曲牌宫调式也较多,而且大多结束在最低的宫音上。例如《无锡景》中的【侉侉调】(26)《中国民间歌曲集成·江苏卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成》江苏卷下册,北京:中国ISBN中心出版,1998年,第710页。【探清水河】(27)同注,第711页。;《姑苏风光》中的【剪靛花】(28)同注,第714页。【叠断桥】(29)同注,第715页。;【鲜花调》中的【文鲜花】(30)同注,第 723页。【武鲜花】(31)同注,第724页。;以及【茉莉花】(32)同注,第727页。【八段锦】(33)同注,第731页。【九连环】(34)同注,第733页。【探妹】(35)同注,第744页。等单曲。

诚然,民歌、戏曲音乐中宫调式的曲目不如器乐多,但其“吴侬软语”的演唱风格也给予温柔缠绵的丝竹乐以重要影响,它们共同形成了这一地区的音乐总体风格。

通过地域间的比较或许可以看得更清楚一些。例如广东音乐,《中国二胡名曲荟萃》(上册)收有21首二胡(高胡)曲,只有《鸟投林》《平湖秋月》2首是do—sol定弦,只占1/10,其余19首都是sol—re定弦,可见sol—re弦是广东音乐的主要弦式。距离不远的另一个重要的弦索乐种“潮州弦诗”,主奏拉弦乐器二弦,定弦是sol—do,四度定弦;二胡和中胡都定sol—re,都是利用里弦作sol;仅椰胡(非主奏乐器)定do—sol,是为了音区的衔接,这也与该地区音乐的调式和旋律有关。通过比较可见,江南丝竹的二胡定弦,是有其独特性的。这一弦式,可以说是这一地区的总体音乐风格在乐器上的反映。

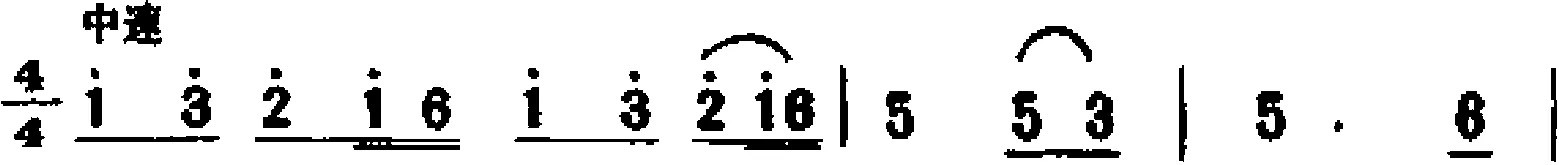

由于属于同一个风格区,而且空间距离又不远,所以这一带的乐曲中经常有“似曾相识”的旋律出现。例如《花欢乐》中的这一句:

谱例5.《花欢乐》中的一句

这一句显然与《梁祝》的主题有关。《梁祝》主题大家都熟悉,在此就不列谱例了。又如《薰风曲》中的这一句,明显与民歌《拔根芦柴花》有关。

谱例6.《薰风曲》中的一句(37)上海音乐出版社编:《中国二胡名曲荟萃》(上册),上海:上海音乐出版社,1997年,第136页。

谱例7.《拔根芦柴花》中的一句(38)同注,第154页。

再如《薰风曲》中的这一句:此句又见于《二泉映月》,并与《拔根芦柴花》有关。

谱例8.《薰风曲》中的一句(39)《中国民间歌曲集成·江苏卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成》江苏卷上册,北京:中国ISBN中心出版,1998年,第68页。

谱例9.《二泉映月》中的一句(40)上海音乐出版社编:《中国二胡名曲荟萃》(上册),上海:上海音乐出版社,1997年,第160页。

《絮花落》中的这一句,又见于《二泉映月》。

谱例10.《絮花落》中的一句(41)同注,第78页。

谱例11.《二泉映月》中的一句(42)同注,第5 页。

这只是几个极明显的例子,事实上其旋律思维的共同性是随处可见的。

结 语

在结束本文之前,笔者还想对文中的“民族性乐感”和“地域性乐感”两个名词稍作申述。“民族性乐感”,大致可以对应费孝通先生提出的“中华民族多元一体格局”中的“一体”,是由许多种“地域性乐感”以及狭义的“民族乐感”(即“多元”)构成的总体性概念。中国有56个民族,有广袤的国土,各地或各民族的音乐风格差别很大,各自培养起来的人的乐感也就差别很大。对于各种音乐风格,我们有时可以狭义的民族概念来划分,可以说“维族风格”“侗族风格”等等,但我们却无法说“汉族风格”。道理很简单:汉族人口多,分布广,各地的音乐风格差异也很大。所以,用“地域性风格”更加普适一些,特定语境下也可以用狭义的“民族风格”。与“地域性风格”和狭义的“民族风格”相对应的就是“地域性乐感”和狭义的“民族性乐感”。然而,当我们以西方音乐作参照系来评论中国音乐家的作品风格时,如果该作品具有鲜明的中国(某地/某民族)的风格,那么我们说该作品体现出了该作曲家的“民族性乐感”就更加合适,尽管可能只是国内某地域的乐感。当然,有些跨国民族情况例外。

对于原住民来说,地域性乐感是由当地的原生性音乐或已经扎根的移入性音乐培养起来的。这些音乐犹如语言中的母语,培养出他们的第一乐感。不可否认,通过努力,人们可以获得“双重乐感”,乃至“多重乐感”。但是笔者认为,作为某个民族的音乐家,如果你还想为你的民族音乐文化代言,还想以音乐获得身份认同,首先应该具有你自己民族的乐感。一个中国的音乐家,如果你想为中华民族的音乐文化代言,就应该首先具有中华民族的乐感,无论是哪个地区或民族的。

本文从刘天华的二胡曲do—sol弦式入手,对形成这种弦式的历史、师承、籍里、民间音乐几种因素进行了分析。虽不一定全都合理,但事实是明摆着的:除陈振铎外,这些人都生长在“江浙沪”一带,而这一地区恰好是“江南丝竹”的发源和繁盛之地,是一座传统音乐的富矿。就生活和习艺时间而言,他们有的早一点,有的晚一点,但其艺术的成熟期都在20世纪上半叶,这个传统音乐发展的重要时期。在那个特定的时空当中,他们都受到了家乡音乐的滋养,形成了最初的并且是最牢固的民族性乐感。这些人有的后来结成师生关系,形成一种传承渠道;有的私淑刘天华,携带着自幼培养起来的乐感,沿着刘天华的道路和风格走下去。这种乐感,是一种基因,它在历史中形成,包藏于乐曲之中,靠了大量的艺人、乐社得以传承和传播。以刘天华为代表人物的这个音乐家群体,以他们个人的创作,展现出他们个人对地方性乐感的承载。这种承载,是他们自幼被浸润在这种音乐中并从师学习的结果,当然包括个人体验。这不就是“天时、地利、人和”吗?用蒂莫西·赖斯(Timothy Rice)提出的“历史构成、社会维持、个人创造和体验”(43)同注,第75页。三个维度来解释这一现象也是十分贴切的,而且还多了一个空间维度。

刘天华尽管没有参加过丝竹活动,尽管他也学习西乐,并有意识地采用一些西方元素进行创作,但是传统音乐发展的大环境和地域音乐文化的熏陶,以及老师的传授、自己的修持,还是使他的作品具有鲜明的民族风格,以及地方风格,惯用do—sol弦式进行创作就是明证。当然,他后来到北京后接触京剧较多,并且为梅兰芳记谱,所以作品中有一些京剧元素也是情理之中的。

比较特殊的是刘天华的弟弟刘北茂。他的9首作品中,没有一首是do—sol弦式。这可能与他刻意开拓创作风格有关。另外,他早年并没有在音乐上下“专业”的功夫,也是一个原因。因此,他身上的地域性乐感基因就弱一些。大量新作品较少采用do—sol弦式,多是因为由其他乐(歌)曲改编所致。在其他乐器上或在歌曲中,旋律已定,将其移植在二胡上,只能将就其最低音或特殊音。20世纪下半叶成长起来的部分作曲家,受传统音乐的熏陶比前辈渐少,而听到看到的渐多,视野更加开阔,又大多受了音乐学院的西式训练及西方音乐世界的影响;时空不同了,文化生态变了,乐感和创作观念也都变了,与其相关的表现形式也就会随之改变。二胡只有几种弦式,只要创作二胡曲,总还要用到do—sol弦式,但意义和作用就可能不同于从前。