浅析“重大疾病”条款的理解与适用

2021-08-20高留志尹潇潇

高留志 尹潇潇

(郑州大学 法学院,河南 郑州450001)

自我国婚姻法律制度制定以来,涉及不应当结婚的重大疾病的条款一直存在。在历次的婚姻法的修订中,重大疾病的范围也随着社会发展、疾病种类的增加而不断被修改。在《民法典》引入重大疾病概念以前,婚姻法历来都表述为“禁止结婚的情形或医学上认为不应当结婚的疾病”,《民法典·婚姻家庭编》一审稿将其改为“严重疾病”,二审稿又改为“重大疾病”,三次审议稿对该表述予以保留。最终颁布的《民法典》使用了“重大疾病”这一概念,但《民法典》并未对重大疾病范围作出规定,也未解决司法实践中应如何认定禁婚疾病的困境,这将会导致新争议的产生。

一、“重大疾病”条款的立法沿革

(一)重大疾病条款的立法规定

在不同的历史时期,对重大疾病的范围界定有所不同。

1934年颁布的《中华苏维埃共和国婚姻法》第6条首次将禁止结婚的疾病予以规定:“禁止患花柳病、麻风、肺病等危险性传染病者的结婚。但经医生验明认为可以结婚者,不在此例。”第7条规定:“禁止患神经病及风瘫者的结婚。”1939年陕甘宁边区政府颁布《陕甘宁边区婚姻条例》扩大了重大疾病的范围,其第8条规定的禁止结婚的疾病有二:“直接血统关系者以及患有花柳病、麻风病、精神病、癫痫病等不治之恶疾,经医生证明者。”1943年的《晋察冀边区婚姻条例》再一次将禁止结婚的范围扩大,其第8条规定禁止结婚的情形有三:“有精神病或其他重大不治之病者、有花柳病或其他恶疾以及生理缺陷不能人道者。”从上述规定可以看出,新中国成立以前,禁止结婚的疾病范围一直在扩大。究其原因,主要是碍于当时的医疗水平,诸多不应当结婚的疾病并未发现,立法者在立法时,只能将现存的结婚之后将严重影响对方身体健康的疾病予以禁止。上述规定涉及的禁止结婚的疾病范围主要有精神病及其他“重大”不治之病、花柳病等不治之恶疾、危险性传染病、遗传性疾病以及生理缺陷。

新中国成立之后,1950年《婚姻法》第5条规定了禁止结婚的疾病:遗传性疾病,有生理缺陷不能发生性行为者以及患花柳病或精神失常未经治愈,患麻风或其他医学上认为不应结婚之疾病者。由于医学水平的提高,一些性病及精神类疾病可以被治愈,所以对此类疾病范围予以缩小,对遗传性疾病的范围予以扩大,并且新增了医学上认为不应当结婚之疾病的表述。1980年《婚姻法》第6条仅规定未经治愈的麻风病或患其他医学上认为不应当结婚的疾病。2001年《婚姻法》直接将禁婚的疾病规定为患有医学上认为不应当结婚的疾病,并且将婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病且婚后尚未治愈的作为无效婚姻的条件之一。《民法典》用“重大疾病”一词取代“医学上认为不应当结婚的疾病”,而这一表述本身就概念模糊、范围难以界定。但从法律逻辑上讲,重大疾病作为可撤销婚姻的事由之一,其范围应当大于禁止结婚的疾病的类型[1],《异常情况的分类指导标准(试行)》《中华人民共和国母婴保健法》《传染病防治法》等有关禁止结婚或暂缓结婚的疾病均应当包含在内。

(二)重大疾病条款立法修改的意义

从上述立法沿革可以看出,随着医疗水平的提高,一些疾病已经逐渐不能成为阻碍结婚的理由;且随着婚姻自由观念的不断深入,患有重大疾病的男女双方仍然愿意缔结婚姻。全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会在对相关禁止结婚条款的释义中提到,男女结婚组成家庭后,夫妻之间不仅有互相依存、互相帮助、互相抚养的义务,而且还承担养育子女的义务,为了配偶以及子女的身体健康,禁止患有严重疾病的男女双方结婚,其主要目的是防止疾病的传播,维护家庭的和睦、幸福,如果男女双方在结婚时患有医学上认为不应当结婚的疾病,则男女双方缔结的婚姻为无效婚姻[2]33。但实践中很多艾滋病患者,仍然愿意互相缔结婚姻,并且承诺不生育后代,依照2001年《婚姻法》的规定,该类行为属于婚姻无效的情形,但这显然不能满足当前社会发展的需要,并且与一直以来所提倡的婚姻自由的理念相悖。

《民法典》将重大疾病作为可撤销婚姻的事由之一,充分尊重了男女双方的意思自治。男女双方在缔结婚姻之时,一方并不知道另一方患有重大疾病而与之结婚,婚后发现一方患有重大疾病,与最初缔结婚姻的意愿相违背,此时法律赋予其可撤销婚姻的权利,被欺骗一方可以选择继续婚姻关系,也可以选择终止婚姻关系,以维护被欺骗一方的合法利益。另一种情况,男女双方在缔结婚姻之时,明知男或女一方或者男女双方均患有重大疾病,仍愿意与之结婚,根据《民法典》第1053条的规定,是否结婚的决定权交还给男女双方,法律不予以干涉。这一修订顺应了婚姻自由的理念,是婚姻立法的重大进步,具有重要的社会意义。

二、“重大疾病”条款的实践争议

(一)重大疾病内涵的界定

《民法典》颁布以后,有关重大疾病应如何认定问题备受关注。下文仅就重大疾病的含义以及范围作简要论述。

1.重大疾病的含义

有学者认为,重大疾病的含义范围应该等于或者宽于“医学上认为不应当结婚的疾病”的范围[3]。有学者认为,重大疾病的概念模糊,《民法典》应该将此概念予以删除[4]。亦有观点认为,在明确重大疾病告知义务时,要防止对重疾告知义务的过度防护[5]。

本文认为,在明确重大疾病含义之时,应将“重大疾病”一词分为两个部分进行理解——即“重大”和“疾病”。二者兼具时,方可认为符合《民法典》规定的可撤销婚姻的事由之一。在《民法典》的释义中,从字面上看,“重大”一词既可以指所患疾病的类型,也可以指疾病的严重程度。比如,重症的智力低下人群缔结的婚姻符合可撤销婚姻的条件;但仅具有轻度智力低下,具备基本的生活能力,理解婚姻的含义,能够自己独立的照顾家庭以及孩子的患者,不属于“重大”疾病,则不符合可撤销婚姻的构成要件(1)参见山西省阳城县人民法院(2015)阳民初字第2252号民事判决书。。“疾病”一词在新华字典上的释义为“病”的统称。显然并非所有“疾病”只要符合“重大”的事由均可以成为可撤销婚姻的事由之一,此处的“疾病”应当为男女一方与患有重大疾病的另一方结婚时,不仅其身体健康受到影响,可能对其生活、经济以及精神等方面产生恶劣的影响。因此,对“疾病”的范围进行认定时,还需要考虑该“疾病”的存在是否影响了婚姻家庭的稳定。

2.重大疾病的分类

关于重大疾病的分类,在当前学界与司法实践中观点不一。有学者将重大疾病分为四类,分别是严重的精神类疾病、严重的传染性疾病、显著地影响生育的疾病以及严重影响本人健康的疾病[1]。亦有学者将其分为三大类,分别是精神疾病类、智力低下类以及传染病类[4]。笔者以重大疾病、“医学上认为不应当结婚的疾病”等关键词在中国裁判文书网以及北大法宝网上搜索近千案例,整理后发现,精神病类案件占多数,愚钝、智力低下类案件居中,性病(尖锐湿疣、艾滋病)等传染性疾病类案件占比不多,极个别案件因患有先天性的遗传病而申请婚姻无效,近年来也出现了因患有心脏病、肝肾病、尿毒症等疾病而申请婚姻无效的案件。

本文认为,重大疾病应该分为以下几类:(1)精神类疾病。《异常情况的分类指导标准(试行)》规定中将双方均患有重症智力低下者列入不许结婚的情形,将患有精神分裂症、躁狂抑郁症以及其他精神病发病期间的患者列入暂缓结婚的情形。《民法典》第1053条的学理基础是尊重双方婚姻自由,被列入暂缓结婚的疾病理应成为男女双方缔结婚姻需要考虑的情形,据此,我们可以将精神类疾病分为四种类型,即严重智力低下类疾病、精神分裂症、躁狂抑郁症以及其他相同程度的精神类疾病。(2)传染性疾病。近年来,在实践中,艾滋病、乙肝等传染性疾病患者越来越多,并且多数患者在患病之后并未告知对方,最终给两个家庭带来巨大的灾难。《中华人民共和国传染病防治法》规定了诸多法定的传染性疾病,并划分为甲类、乙类和丙类三种严重的传染性疾病。男或女一方患有上述规定的疾病,缔结婚姻之时尚未被治愈的,男或女一方有选择继续或者终止婚姻的权利,若缔结婚姻之时,传染性疾病已经被治愈的,则不应纳入重大疾病的范围。(3)影响生育类疾病。《异常情况的分类指导标准(试行)》规定了可以结婚但不许生育类疾病以及限制生育类疾病,具体包括严重常染色体显性遗传病、严重常染色体隐性遗传病、多基因病高发家系患者、罕见的严重遗传病以及严重的性链锁隐性遗传病等。从维护社会稳定、家庭稳定的角度出发,有严重遗传病家族史的男或女一方不适宜生育,但双方有缔结婚姻的自由。(4)其他严重影响身体健康类疾病。重大疾病的认定标准不应当局限于严重影响男或女一方或者子女后代的身体健康的疾病,还应该考虑该疾病是否会造成家庭经济负担。男或女一方所患疾病不属于上述所提及的三类疾病之一,但是该疾病的治愈需要花费巨大,例如癌症、中风等疾病。若男或女在缔结婚姻之时隐瞒该疾病,则被欺骗一方有权要求撤销婚姻。

(二)重大疾病条款实践适用的优势

笔者以重大疾病、“医学上认为不应当结婚的疾病”等关键词在中国裁判文书网以及北大法宝网上搜索近千案例,从其中筛选出极具争议的案件68例,进一步从中选取代表性的案件进行讨论。

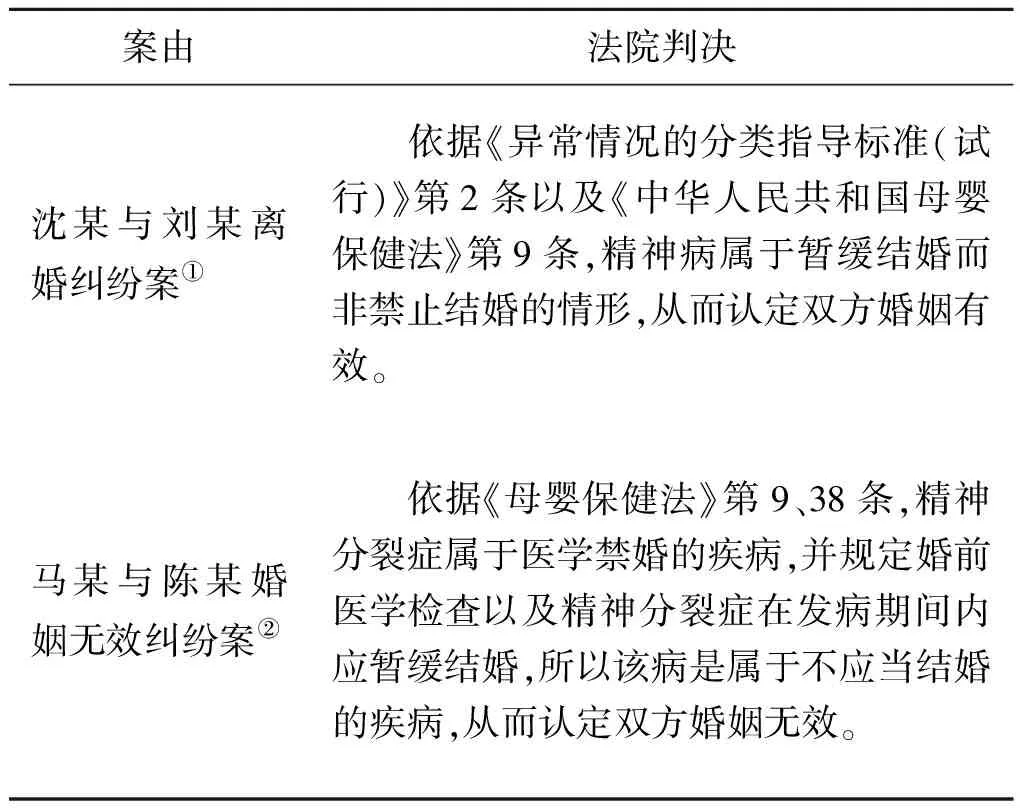

首先,对精神类疾病是否构成婚姻无效的认可程度不一,见表1。

表1 精神类疾病典型案例

从上述案例可以看出,学界对于“应当暂缓结婚”与“不应当结婚”之间的关系历来存有争议,患“应当暂缓结婚”疾病的婚姻是否有效,在实践当中也存有相当大争议。《民法典》颁布施行以后,将“精神类疾病”纳入重大疾病的范畴,未患病一方在婚前享有是否缔结婚姻的选择权,婚后才知晓的享有撤销婚姻的权利。

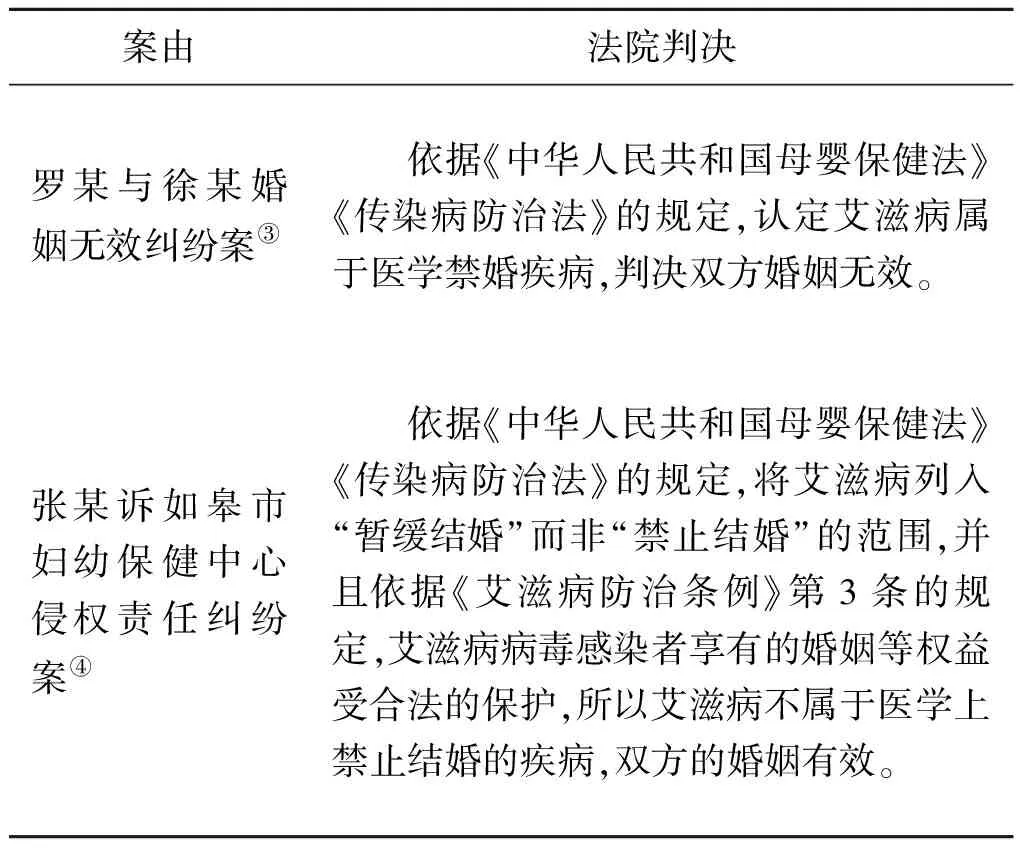

其次,对于传染类疾病是否构成婚姻无效的认可程度不一,见表2。

表2 传染类疾病典型案例

在实践中,有很多婚前并不知对方患有艾滋病,婚后才知晓对方患有艾滋病的事实,造成家庭的灾难。也有诸多得知双方均患有艾滋病,但仍愿意缔结婚姻的案件。在实践中,将艾滋病列入重大疾病的范畴,将婚姻的选择权交由当事人自行决定,既尊重了婚姻自由,又保障了艾滋病患者的人格权益[6]。

不难看出,在实践中存在的较大的争议即如何对“暂缓结婚疾病”与“禁止结婚疾病”的标准进行界定,不同的法律规范对此有不同的规定,并且难以形成统一的标准。对此可以将上述不同的法律规范中所规定的“暂缓结婚”或者“禁止结婚”的疾病统称为重大疾病,均将其包含于夫或妻一方行使可撤销权的范畴。

三、“重大疾病”条款司法适用的规则

将是否与重疾患者缔结婚姻的选择权交给男女双方是《民法典》意思自治原则以及诚实信用原则的重要体现。但是《民法典》第1053条以及第1054条的规定颇为简洁,在司法适用上仍有很大的探讨空间。

(一)哪些疾病属于重大疾病的范围

我国立法并未明确重大疾病的范围,仅规定了夫或妻一方患有重大疾病,被隐瞒一方可以申请撤销婚姻。由于立法未明确何种疾病属于重大疾病,容易造成实践中司法裁判不一的情形。基于上述分析,本文认为,应当将目前法律规定的以及医学上普遍承认的“暂缓结婚”以及“禁止结婚”的疾病纳入重大疾病的范围之中;对于可能造成家庭严重负担的其他类型的疾病,例如癌症、心脏病等,也应归入可撤销婚姻中重大疾病的范畴。

(二)夫或妻一方享有的可撤销权的行使期限应如何界定

依据《民法典》第152条规定,适用该请求权消灭的情形有三:当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内;当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为明确表示放弃撤销权;当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。由于人身关系具有不同于财产关系的特殊性,将上述条款直接适用婚姻的可撤销权并不合理。但是《民法典》1053条规定的婚姻的可撤销权不应该超出总则编规定的可撤销权的范畴,此外还应规定婚姻撤销权的消灭事由。

婚姻的实际存续期间可能超出非人身民事法律行为规定的一年期限,对于该种婚姻的最长持续期限,《民法典》并未作出明确的规定。若夫或妻一方婚前患有重大疾病,婚姻已经持续很长时间,婚后已经治愈且未患病一方知道此事,则不再具有社会危害性,此时若赋予未患病一方可撤销婚姻的权利,将不利于维持家庭的稳定和谐,法律应对此加以明确规定。但应考虑该撤销权的行使时间不应该超出总则编规定的五年最长期限。笔者认为,第一,若被隐瞒一方知道撤销婚姻事由之后明确表示或者以自己的行为明确表示放弃撤销权的,撤销权予以消灭;第二,若被隐瞒一方知道撤销事由之日起五年内,未提起撤销婚姻申请的,撤销权归于消灭。

(三)夫或妻未患病一方在请求撤销婚姻之时是否可同时提起损害赔偿请求权

《民法典》第1091条规定了婚姻中无过错一方可以申请离婚损害赔偿的五种情形:重婚;与他人同居;实施家庭暴力;虐待、遗弃家庭成员以及有其他重大过错。最后一款兜底条款为新增内容。若缔结婚姻之时,患病一方明知自己已患有重大疾病并且结婚之后可能存在传染风险或者造成家庭的其他严重负担,仍然隐瞒自己的病情,造成不知情一方的身体以及经济损失的是否应当承担损害赔偿责任,值得探讨。

笔者认为,从《民法典》1091条的立法原意出发,该条规定为离婚时的损害赔偿请求权,夫或妻一方因为过错实施了违法行为,妨碍婚姻以及家庭关系而导致的离婚,过错方应该承担赔偿损害责任。夫或妻一方隐瞒重大疾病的情形是否属于违法行为呢?从体系解释角度分析,婚前违反告知义务的行为属于违法行为,但因违反告知义务造成的婚姻以及家庭的损失,不应被上述兜底条款囊括在内。从司法实践来看,以重大疾病为由申请撤销婚姻的原告一方,往往会提出损害赔偿的申请,但法院均予以驳回,不支持其诉讼请求(2)参见湖北省荆门市中级人民法院(2019)鄂08民终字第1183号民事判决书。。因此,未患病一方在行使撤销婚姻请求之时,请求损害赔偿的,应不予支持。

四、结语

“重大疾病”条款是《民法典》新增加的内容,学界对于该条款的评价褒贬不一,该条款在婚姻家庭领域的重要意义毋庸置疑,只是对于该条款如何适用于司法实践需进一步予以规定,对于重大疾病的含义、分类以及范围的认定需要立法进一步明确。虽然当前司法实践对于重大疾病的认定存有较大争议,但随日后立法规则的完善,该争议将会逐步予以解决。