不完全型川崎病患儿的临床特征

2021-08-19程胡广

程胡广

(麻城市妇幼保健院,湖北 黄冈 438300)

川崎病是一种以全身性血管炎为主要病理改变的急性发热出疹性黏膜皮肤淋巴综合征。该病的高发人群为学龄前儿童及婴幼儿,且男性患儿的发病率高于女性患儿。川崎病患儿主要有杨梅舌、发热、手足硬肿等临床症状[1-2]。目前,临床上对川崎病的发病原因与发病机制尚不明确。多数学者认为,川崎病是由遗传因素、发生感染、长期处于不良环境等因素所致。川崎病患儿在发病的早期会出现4 ~5 天甚至更长时间的持续性发热症状,而且随着其病情进展还会逐渐出现肛周蜕皮、卡疤红肿、唇红干裂、皮疹、指尖脱皮、结膜充血、手足硬肿、杨梅舌、颈部淋巴结肿大等症状[3]。川崎病患儿的病程较长,包括急性期、亚急性期等阶段。临床上将川崎病分为不完全型川崎病和完全型川崎病。本次研究主要是探讨不完全性川崎病患儿的临床特征。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究的对象为近年来麻城市妇幼保健院收治的116 例川崎病患儿作为研究对象。将其中的58 例完全川崎病患儿为对照组,将其中的58 例不完全性川崎病患儿为观察组。在对照组患儿中,有男38 例,女20 例;其年龄为8个月至9 岁,平均年龄为(5.12±0.25)岁。在观察组患儿中,有男39 例,女19 例;其年龄为1 ~8 岁,平均年龄为(5.20±0.24)岁。两组患儿的一般资料相比,P >0.05,具有可比性。

1.2 研究方法

对两组患儿的临床症状、各项生化检验指标、心电图检查结果和治疗效果等临床资料进行分析研究,从中找出不完全型川崎病患儿的临床特征。具体的方法是:1)对患儿进行查体。测量患儿的体温,并仔细检查其手、足、口及淋巴是否有肿大、皮疹等表现。2)对患儿进行生化检测。在采血的前一天晚上,让患儿禁食、禁饮。在次日清晨抽取患儿2 mL 的静脉血作为检测标本。用全自动血液生化分析仪对检测标本进行红细胞沉降率(ESR)、C- 反应蛋白(CRP)、血小板计数(PLT)、血红蛋白(Hb)、白细胞计数(WSC)、谷丙转氨酶(ALT)、白蛋白(ALB)检测。3)对患儿进行CT 检查和心电图检查。⑴观察患儿的心电图是否有异常表现。⑵阅读患儿的CT 片,查看其冠状动脉是否受到损伤及是否有肿瘤生成。4)对患儿进行常规治疗。使用丙种球蛋白对患儿进行注射治疗,每天注射1 g/(kg·d),持续治疗2 周。治疗后,观察患儿身体恢复的情况。5)对患儿的临床症状、各项生化检测指标、心电图检查结果和治疗的效果等临床资料进行分析研究,从中找出不完全型川崎病患儿的临床特征。

1.3 统计学分析

对本次研究中的数据均采用SPSS 21.0 统计软件进行处理,计量资料用均数±标准差(± s)表示,采用t 检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。以P <0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿各项临床症状发生率的比较

两组患儿发热症状的发生率相比,P >0.05;观察组患儿肛周蜕皮、卡疤红肿症状的发生率均高于对照组患儿,其唇红干裂、皮疹、指尖脱皮、结膜充血、手足硬肿、杨梅舌、颈部淋巴结肿大症状的发生率均低于对照组患儿,P <0.05。详见表1。

表1 两组患儿各项临床症状发生率的比较[ 例(%)]

2.2 两组患儿各项血液生化检测指标的比较

与对照组患儿相比,观察组患儿血清CRP 的水平较高,P <0.05;两组患儿血ESR、PLT 的水平、Hb 的水平、血WBC 的水平、血清ALT 的水平和血清ALB 的水平相比,P >0.05。详见表2。

表2 两组患儿各项血液生化检测指标的比较(± s)

表2 两组患儿各项血液生化检测指标的比较(± s)

组别 例数血清CRP 的平均水平(mg/L)血ESR 的平均水平(mm/h)PLT 的平均水平(×1012/L)Hb 的平均水平(g/L)血WBC 的平均水平(×109/L)血清ALT 的平均水平(IU/L)血清ALB 的平均水平(μ g/mL)对照组 58 34.20±1.25 42.10±2.24 478.65±15.24 107.25±8.25 15.25±1.02 37.69±2.35 40.15±1.27观察组 58 50.36±3.23 42.12±2.23 478.67±15.20 107.24±8.31 15.36±1.15 37.71±2.30 40.18±1.25 t 值 35.534 0.048 0.007 0.007 0.545 0.046 0.128 P 值 0.000 0.481 0.497 0.497 0.293 0.482 0.449

2.3 两组患儿心电图检查结果的比较

两组患儿心电图检查结果的异常率相比,P >0.05。详见表3。

表3 两组患儿心电图检查结果的比较

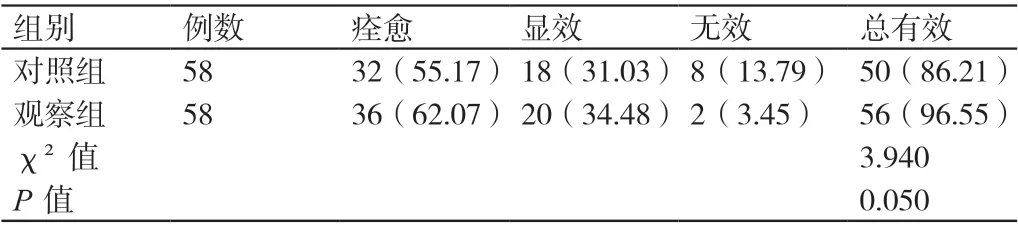

2.4 两组患儿治疗总有效率的比较

观察组患儿治疗的总有效率较对照组患儿治疗的总有效率略高;但两组患儿治疗的总有效率相比,P >0.05。详见表4。

表4 两组患儿治疗总有效率的比较[ 例(%)]

2.5 两组患儿发热持续时间的比较

对照组患儿发热持续的平均时间为(7.68±0.68)d,观察组患儿发热持续的平均时间为(6.85±0.58)d;与对照组患儿相比,观察组患儿发热持续的时间更短,差异有统计学意义(t=7.073,P=0.000)。

3 讨论

患儿存在感染等某种特定诱因时,其体内的免疫系统可受到破坏,导致其血管发生炎性损伤,进而可引发川崎病。临床上将川崎病分为不完全型川崎病和完全型川崎病。这两种类型川崎病患儿的临床症状基本一样,但其病理特征稍有不同。相关的研究表明,不完全型川崎病患儿的皮疹以猩红热样、弥漫性红斑为主,在其皮肤的表面看不到结痂、水疱,其皮疹最易出现在会阴处[4-5]。颈部淋巴结肿大是川崎病患儿的主要临床特征之一。不完全型川崎病患儿颈部淋巴结肿大包括单侧淋巴结肿大和双侧淋巴结肿大,其肿块无脓肿且无痛,肿块皮肤表面的颜色与正常皮肤相同[6-7]。不完全型川崎病患儿的手足硬肿主要出现在手背、足背处,可影响其四肢的活动度。本次研究的结果显示:1)两组患儿发热症状的发生率相比,P >0.05。这说明,完全型川崎病患儿和不完全型患儿均有发热的症状。2)与对照组患儿相比,观察组患儿发热持续的时间更短,P <0.05。这说明,持续发热的时间较短是不完全型川崎病患儿的主要临床特征。3)观察组患儿肛周蜕皮、卡疤红肿症状的发生率高于对照组患儿,其唇红干裂、皮疹、指尖脱皮、结膜充血、手足硬肿、杨梅舌、颈部淋巴结肿大症状的发生率低于对照组患儿,P <0.05。这说明,肛周蜕皮、卡疤红肿等症状是不完全型川崎病患儿的主要临床症状。4)与对照组患儿相比,观察组患儿血清CRP 的水平较高,P <0.05;两组患儿血ESR、PLT 的水平、Hb 的水平、血WBC 的水平、血清ALT 的水平和血清ALB 的水平相比,P >0.05。这说明,观察血清CRP 水平的变化可帮助临床医师快速地判断患儿的病情是否为不完全型川崎病,当其血清CRP 的水平处于较高水平时则极有可能是患有不完全型川崎病[8]。5)两组患儿心电图检查结果的异常率相比,P >0.05。这说明,进行心电图检查不能确切地反映出患儿的病情是否为不完全型川崎病。6)观察组患儿治疗的总有效率较对照组患儿治疗的总有效率略高;但两组患儿治疗的总有效率相比,P >0.05。这说明,与完全型川崎病患儿相比,使用丙种球蛋白对不完全型患儿进行治疗的有效率相对较高,但二者疗效差异不大。

综上所述,与完全型川崎病患儿相比,不完全型川崎病患儿的临床特征主要是肛周蜕皮、卡疤红肿的发生率较高,其唇红干裂、皮疹、指尖脱皮、结膜充血、手足硬肿、杨梅舌、颈部淋巴结肿大症状的发生率较低,其发热症状持续的时间较短,其血清CRP 的水平较高。