脊柱骨母细胞瘤的影像诊断

——2021年读片窗(7)

2021-08-19王龙胜

王龙胜

1 病史摘要

患者,男性, 65岁。颈部疼痛不适5年,加重20天。体检:体温36.0℃、脉搏67次/分、呼吸18次/分、血压123/87 mmHg(1 mmHg≈0.133 kPa)。神清,精神可,左侧颈部肿胀,肌肉紧张,压痛(+),未见肿块部位红肿皮疹等,颈部活动受限,左侧肩周牵涉痛,胸廓无明显挤压痛,腰椎无畸形无压痛,活动自如,骨盆无明显挤压或分离痛,四肢无明显肿胀压痛或畸形,活动自如,浅感觉及肌力无明显减退,末梢血运尚可。

2 影像检查

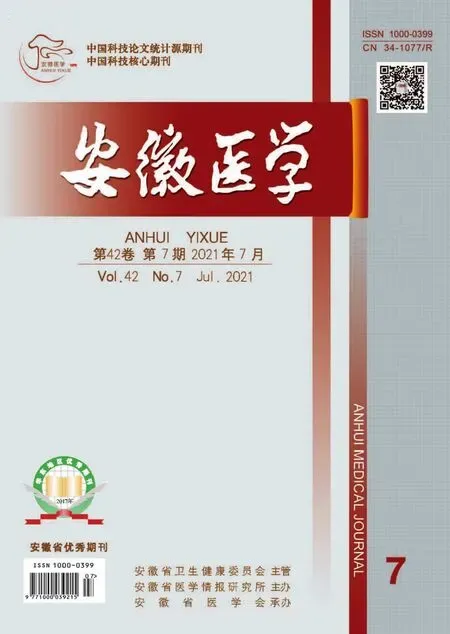

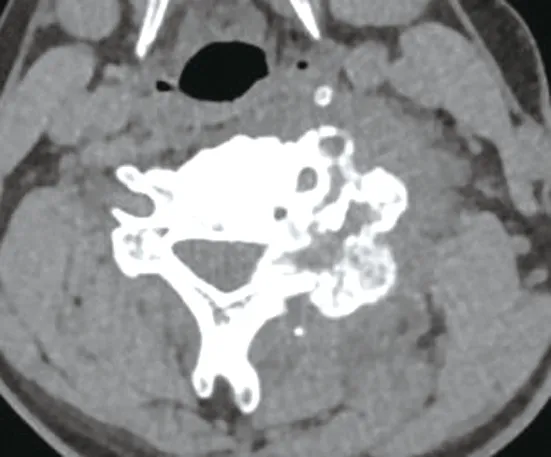

CT平扫示C4~6椎体左侧及左侧附件可见不规则团块状混杂密度影,大小约31 mm×35 mm,病灶CT值145~245 HU(图1),骨窗示C4~6椎体左侧附件肿块呈膨胀性改变,边缘可见厚薄不一的骨包壳,形成包裹的硬化带,其内密度不均匀,邻近左侧横突孔稍变窄(图2)。

图1 CT平扫软组织窗

图2 CT平扫骨窗

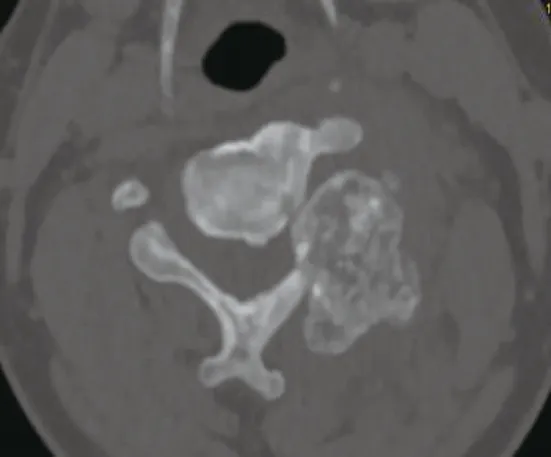

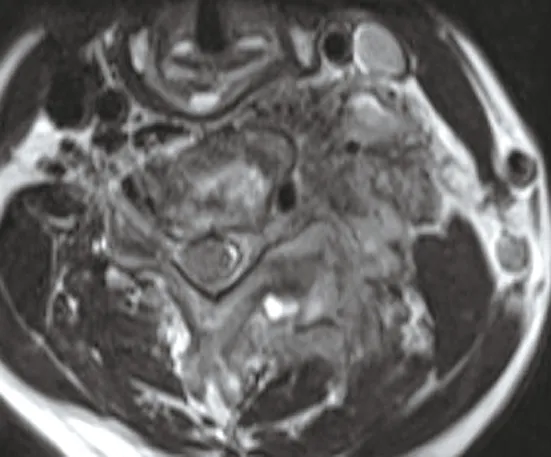

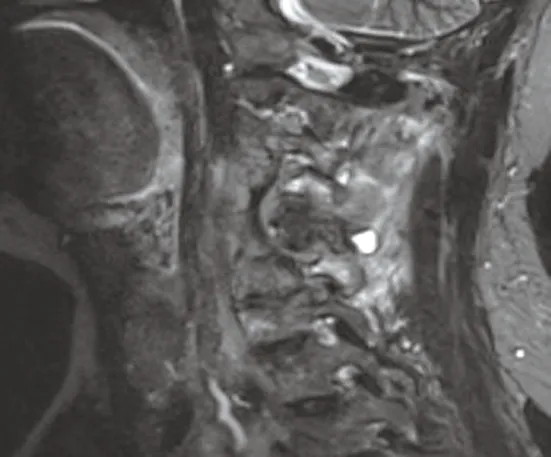

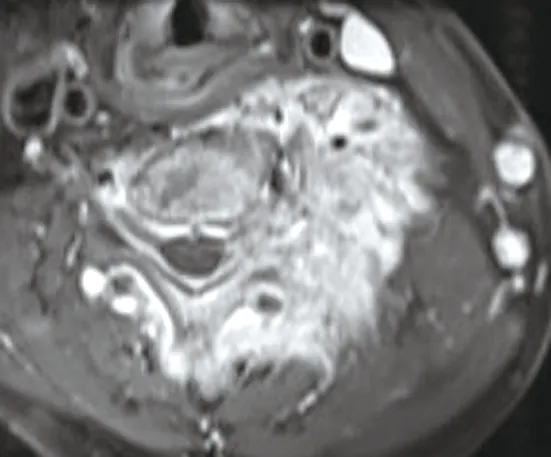

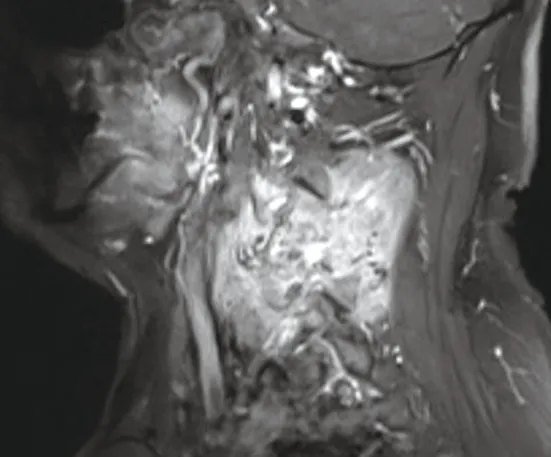

MRI平扫示C4~6椎体及左侧附件区见不规则团片状异常信号,呈稍长T稍长T信号(图3、4),信号不均匀,肿块呈膨胀性改变,边缘不规则,周围软组织不肿胀,MRI增强扫描示肿块呈明显强化(图5、6)。

图3 MRI平扫T1WI横断位

图4 MRI平扫T2WI矢状位

图5 T1WI增强横断位

图6 T1WI增强矢状位

3 病理结果

镜检见肿瘤内有骨样组织及相互吻合的不成熟骨小梁构成,小梁间为疏松纤维血管性间质,肿瘤性骨表面有增生活跃的成骨细胞,病理诊断为骨母细胞瘤。

4 讨论

骨母细胞瘤(osteoblastoma)是一种少见的成骨性骨肿瘤,约占骨原发性肿瘤的1%,起源于成骨性结缔组织,主要由上皮样骨母细胞组成,其特点为骨母细胞产生大量的矿化不良的骨样组织和编织骨成分。病理表现骨母细胞瘤骨小梁宽而长,且不连续,主要由大量成骨细胞、血管丰富的成纤维细胞组织、条索状骨样组织及钙化组成,偶尔可见破骨细胞,未见有软骨细胞的报道。骨母细胞瘤的性质可分为良性、交界性和恶性,大多为良性骨母细胞瘤。李杰等报道12例骨母细胞瘤中,病理结果2例为低度恶性,2例为交界性,8例为良性骨母细胞瘤。椎体附件是骨母细胞瘤的好发部位,长骨次之。

临床特点:骨母细胞瘤可发生于任何年龄,30岁以下多见,男女发病比例约为2∶1,本例患者为65岁老年男性。临床症状无特异性,大多数患者表现为发病部位疼痛;肿瘤侵及椎管时可发生神经受损症状,表现感觉障碍、反射异常、肌肉萎缩、肌力下降等,可伴有脊柱侧弯、后突畸形等,常见于腰椎侧凸,颈胸椎侧凸较少见,常表现为斜颈。实验室检查大多在正常范围内。

影像表现:①好发部位,脊柱骨母细胞瘤好发于后部附件,尤以横突、椎弓、棘突等。②膨胀性骨质破坏,CT表现为椎体或附件溶骨性破坏,呈膨胀性改变,病灶内见大量斑点状、斑片状高密度骨化或钙化影,边缘可见厚薄不一的骨包壳,形成包裹的硬化带。MRI表现肿块内信号混杂,在 TWI 上肿瘤组织为稍低或等信号,TWI为高、低混杂信号等。其内散在斑点状、斑片状长T、短T信号骨化或钙化影。③周围水肿,肿瘤周围骨髓及软组织可出现反应性水肿。④强化特点,肿瘤血供丰富,增强扫描肿瘤呈中度以上不均匀强化或分隔样强化。

鉴别诊断:①骨样骨瘤,骨母细胞瘤体积较大,直径一般>2 cm ,而骨样骨瘤体积较小,直径一般<1.5 cm,且骨母细胞瘤可产生恶变,而骨样骨瘤生长呈一定的自限性。临床上骨样骨瘤多有夜间疼痛,服用水杨酸制剂可缓解,骨母细胞大多局部钝痛或无明显临床症状。②脊柱转移瘤,好发于中老年,常有原发肿瘤病史,脊柱附件是肿瘤好发的转移部位,且多发,脊柱骨母细胞瘤一般为局部病灶,很少出现转移灶及跳跃病灶。③骨巨细胞瘤,好发年龄为20~40岁,肿瘤膨胀显著,呈“皂泡样”改变,肿瘤中心多无斑点状骨化或钙化影,病灶边缘多无硬化,而骨母细胞瘤病灶内常见大量斑点状、斑片状高密度骨化或钙化影,边缘可见厚薄不一的骨包壳,形成包裹的硬化带。④软骨肉瘤,好发于中年、男性患者,起源于软骨和软骨结缔组织,在CT和MRI上主要表现溶骨性骨质破坏,肿瘤常呈分叶状软组织肿块,其内常见环形或弧形钙化影,增强扫描, 肿瘤周边强化明显。