如果悲伤可以看见

2021-08-17邓峻姣

邓峻姣

每一个孩子都渴望被看见,而我做的只是看到他,并和他在一起。

“哔哔哔”,2020年3月18日一大早,我的手机QQ信息提示音突然响了起来。一查看信息,原来是徒弟小杨发来的一段话,大致说的是她班级里的一个叫小A的12岁男孩,在家里突然害怕起死亡来,进而哭泣、失眠,他的母親很担心他,想让小杨老师帮忙找学校心理辅导老师对孩子进行心理疏导。

是什么让这个12岁的男孩这般的无奈与焦虑?这焦虑背后的内心期待和需求又会是什么?作为学校心理辅导老师,我决定靠近这个孩子的心灵,帮助他拨云见日,重获阳光。

当日中午11:30~12:20我和小A的妈妈进行了一次50分钟的会谈。

下午1:00—2:00我与小A的班主任小杨老师进行了60分钟的沟通。

下午2:00—2:40我着手准备辅导预案。

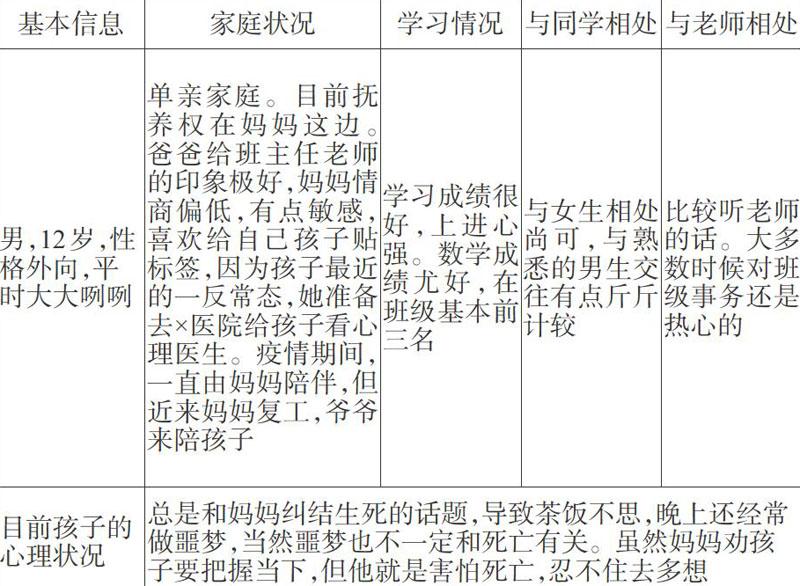

这是我整理的关于小A的基本资料(见下表):

我发现了孩子的“自愈动力”和缺失的“心理支持”

小A性格开朗,口头表达能力和逻辑思维能力都很强。由此我想到他是有自愈能力的。但是单亲家庭的现状让小A缺失父爱,对母亲的依赖感增强。当下的疫情让他的同伴关系几乎断裂。对于小A而言,他更需要外部的“心理支持”。

我为小A设计了辅导预案,具体如下:

1.建立信任的、和谐的咨询关系是咨询顺利开展最关键的一步。

如何才能与电话咨询的学生建立起这样一种信任的咨询关系呢?辅导老师起着主导作用,首先需要给学生留下一个真诚而真实的第一印象,其次要让学生觉得你亲切,与他是平等关系,最后还要让学生觉得与你沟通很有安全感。

2.正常化、一般化孩子的感受及“问题”带给孩子的闲扰,让孩子获得理解与支持。

有死亡焦虑情绪的孩子,眼睛里看到的只有问题,头脑里想到的只有糟糕的结果,心里感受的只有无力感与孤独感,貌似唯有自己深陷泥潭,难以自拔。当辅导老师能无条件地关注到孩子的感受,当孩子获知他这种情况很普遍、很正常时,孩子可能就有一种团体的力量感、归属感,孩子内心就有了面对困难的希望。

3.问题外化,问题是问题,人是人,从而把问题和孩子分开,让孩子能从问题中抽离出来,从更高更远处看问题。

被问题困扰的孩子,通常陷在问题之中,只见树木不见森林,不能客观看待问题,深陷负面情绪之中,看不到自身的力量。当辅导老师尝试着询问孩子“问题给你带来了些什么影响”时,就已经把问题和孩子分开了,孩子若能从问题中抽离出来,他就能重新看待问题,探寻到更有效的方法应对问题或与问题相处了。

4.聚焦美好未来,强调落实行动,让希望与目标落地生根。

其实每个来访孩子的内心都或多或少存在一些难以自我解决的困扰,但同时也充满着强大的力量和对未来美好生活的向往。辅导者要相信来访孩子才是解决问题的真正专家,帮助他们看清自己内心的期待与需要,厘清自己的思绪,探讨方法,拓展支持系统,发挥自我主动性,落实到行动中。当孩子有了明确的目标,有了实现目标的信心,有了可行的方法,有了敢于面对困难的勇气,有了接纳自我的力量,孩子就有能力也可以更好地面对自我、面对问题了。积极的改变与行动才是孩子给自己的最好礼物。

终于到了晚上6:30,电话铃响起,我接通了电话……

我感受到孩子对死亡的“害怕”

我们先自我介绍,我告知小A,今天的谈话时间可能要50分钟左右,对本次谈话内容,作为辅导老师的我会秉持保密原则。

电话里的小A刚准备张口讲述,就被自己“呜呜……”的哭声打断了。我赶紧缓和气氛,对小A说:“你能跟老师简单介绍一下你家吗?然后,找个舒服的位置坐好,并准备好纸巾。”这招挺灵,小A哽咽着跟我介绍着家里的布局,哭声也渐停。

“听说你上网搜集了关于死亡的一些资料,能简单地和老师介绍一下吗?”

“嗯,网上对于死亡大概有三种觯释:(1)认为死亡就是消失,什么也不会留下;(2)认为死亡就是灵魂去到另一个空间,人们在另一个空间里还可以相认;(3)认为死亡后可以转世投胎,但是对前世的事情再也记不起。”

呵,这是个学习能力很强的男孩,他口齿清晰的表述,让我对与他接下来的谈话充满信心。

“如果让你用颜色来表达你对生命终结的感受,你的答案是什么呢?”我继续引导着话题。

他几乎是不假思索,“第一种解释,我会用黑色表示,这是我最不喜欢的了。”

“第二种解释,我会用我最喜欢的绿色表示。”他顿了顿,“妈妈也认为人死后灵魂可以到达另一个空间,我还可以和她相见、相识。”

“第三种解释,我也不喜欢,我会用白色表示。”

“小A,你很厉害!短时间就能通过你的语言把自己对死亡的感受表达m来。”我一边鼓励他,一边设法与他共情,“其实,对于死亡,我们谁都不确定,所以,老师也会和你一样,对死亡充满恐惧。看到身边亲人的离去,感受着他的爱从我们的身边被残忍抽离,我也害怕。”

电话那边突然沉默了……

此刻,我必须让谈话暂时告一段落:“小A,通过我们刚才的聊天,你对你之前的观念也好,还是情绪也罢,有没有一些改变呢?”

小A想了想,说:“我觉得对死亡的害怕,我有,其他人世会有。”

是啊,真正能帮助小A的只有他自己。他的害怕我看见了,并且能感受到。这点对于小A来说显然很受用。

我觉察到孩子对爱的“贪婪”

“老师,我还是害怕。害怕得经常做噩梦呢!我怎么办呢?”电话那头的小A仍在求助。

“你的噩梦都是关于死亡的吗?”“那倒不是的。”“你看过电影《寻梦环游记》吗?”“嗯嗯,妈妈给我看过了。”“那你知道这部电影想对我们说什么吗?”“您说。”“死亡并不可怕,遗忘才是。所以,从现在开始努力学习,以后为家庭,为社会做些贡献,让大家记住你。”

随后,我列举了已逝美国篮球巨星科比不死的“曼巴精神”和当下因与病毒作战壮烈牺牲的李文亮医生的“活微博”。我想给小A树立正确的观点:人们心目中的英雄,虽肉身消亡,但精神不死。

“可是,我不大可能像科比和李文亮医生那样啊,我就是个普通的人,谁会记住我呢?”为了笃定他的观点,电话里的小A继续说,“像我的太爷爷、太奶奶,我根本记不住他们呀!”

“你只要心中有爱,并把这种爱表达出来,让周围的人感受到,大家就会记住你。”我在电话这头说,“你看,你对妈妈的爱,你妈妈一定能感受得到。以后试着对其他人友好,那么别人也会记住你的。”

来自单亲家庭的小A,明显看重“被爱”和“被尊重”。也许他对“死亡”的恐惧,是他内心需求的另一种表达吧。

时间过得真快,55分钟很快就过去了。我告诉他,如果还想和老师聊天,可以找时间继续。然后我们在电话里相互道别。

第二天下午,我又收到了小杨老师的短信:师傅好,小A妈妈刚发信息告诉我,昨晚一通电话后,小A这几天第一次笑了,还跟小A妈妈嬉闹玩笑了好一阵子,小A妈妈非常感谢您的帮助。”

我长长地舒了一口气……

从以上的辅导案例中,我们不难发现:与孩子进行“理解性交流”是多么的重要!孩子需要辅导者倾听、发现、感受、包容和支持。如果悲伤能被看见,它就会愈合得更快。

其实每一个孩子都渴望被看见,面对他们的情绪,我们在理解的同时务必要坚定地告诉他们:孩子,别怕!