当代大学生未来就业发展趋势研究

2021-08-17封伟为

文/封伟为

随着时代的更新进步,社会发展逐步出现了新局面。大学生就业问题反映了社会发展的相关问题,考量人才培养的标准渐渐转变为大学生的就业质量是否良好[1]。大学生在就业选择时呈现的特征,反映了教育演变的新问题。伴随着经济的发展,产业结构的调整,大学生可选择的就业机会越来越多。在社会发展的同时,一些影响社会发展的因素在发生转变,给社会的发展带来了新的可能性,对大学生的发展也是如此[2]。我国大多数高校的招生数量逐渐扩大,大学生的人数也在不断增多,输出量不断加大。但高校专业与市场需求存在一定偏差,高校人才培养无法与企业的发展相适应,导致大学生就业难等问题[3]。人才培养的教育理念在部分高校中无法得到很好的实施,出现大学生就业市场供过于求的问题。高校为有需求的企业供给毕业生,大学生在就业时对自己选择就业方向的认知意识较浅,导致出现就业难的现象。产业的发展,对大学生就业也有一定的影响。大学生就业困难的问题,并不是因为大学生在劳动市场找不到心仪匹配的工作,而是因为他们定位不准确,无法找到自己期望的就业结构,延长了找工作的时间。大学生自身预想的工资收入与用人单位之间存在一定差距,初次就业的工资相对较低,由于自身的工作技能与经验的匮乏,而用人单位的要求相对较高,部分大学生不愿意就地就业。在大学毕业季时,就业市场经常会出现人才供过于求、人才扎堆的现象,还有一些有需求的企业对大学生缺乏吸引力。随着经济社会的不断发展,大学生未来就业的发展趋势也在扩大,对就业市场的需求呈上升趋势。

一、当代大学生就业现况分析

在劳动力市场加速变革下,大学生的就业形势发生了改变。调查数据显示,在大学生就业率方面,男大学生就业率存在优势,较女大学生就业率相比,高出了10个百分点,但是整体就业率依旧普遍偏低[4]。在用人单位对岗位需求的提升、二胎政策开放等外部环境影响下,劳动就业率出现了下降的趋势。男性、女性的劳动就业率相比较,女性的劳动就业率下降速度更加明显。劳动就业率是反映大学生就业意愿的重要标准,劳动就业率下降,表示女大学生参与就业活动的人数减少。这一现象与用人单位对各行业人才需求相矛盾。

通过分析发现,受各方面因素的影响,大学生就业在薪酬待遇方面明显偏低,大学生在一些企业中就业出现了工作相同,但薪酬待遇不相同的情况,主要是由于自身能力、职位、年龄等方面存在差异。毕业生的薪资是由企业的供求关系决定,在一定程度上,体现了当下大学生能够为用人单位带来的收益价值。

分析发现,大学生就业后职业发展面临瓶颈。大学生的就业难问题不仅存在于就业市场环节,同时也存在于进入企业工作后。大学生就业面临升职的机会,上升空间就更小,升职需要的时间更长。这种现状,在女大学生就业方面表现尤为突出。部分女大学生毕业后会在自身学历允许的情况下,选择较为稳定的教师、公务员等作为求职就业的方向,从而避免激烈的职场竞争[5]。部分用人单位认为女性自身本性柔弱难以在工作中担当重任,面对问题时,女大学生比男大学生在处理问题的能力和胆识上较低,更倾向于选择男大学生,导致女大学生就业机会减少,不利于以后的职业发展。

二、分析大学生未来就业流向

本文根据大学生就业统计、市场调查报告,对毕业生就业地点流向进行了分析。据大学生就业报告显示,大学生在一线城市就业的人数明显减少,比例大幅下降。近几年来的数据分析可得:27.1%的重点院校毕业生;15.4%的普通院校毕业生选择在一线城市寻找工作;32.3%的毕业生选择在二三线城市寻找工作;25.2%的毕业生选择地级城市寻找工作。

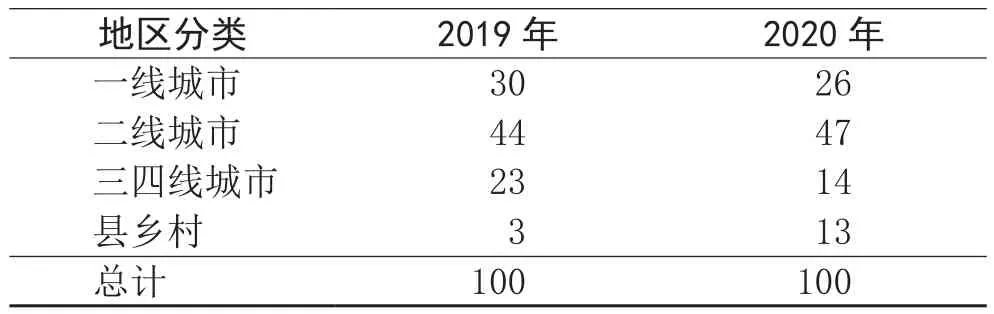

通过调查2019年和2020年毕业生选择的就业地点相关数据,制作了表1所示的就业地点对比图:

表1 2019年和2020年毕业生就业地点比较/%

就选择就业地点来说,两年的数据对比差异较小。二线城市在毕业生的选择中占大多数,即使在应届毕业生调查中,大部分毕业生更倾向于去发达地区的二线城市就业,一线城市的选择率排名第二。近几年的数据显示,大学生的就业流向呈M型变动,一线城市就业的毕业生数量下降后又有所增长。根据对大学生调查显示,2019年对于期望的就业地点来说,39%的在校大学生期望去北上广城市,而到2019年,期望去北上广城市的大学生的比例下降,为28%,然而到了2020年,期望去北上广城市就业的大学生比例又增长至42%。基于经济水平的差异,三四线城市用人单位缺乏人才的问题更加突出,一线城市的薪资待遇、升职空间等更具有优势。随着工作经验的增长,部分毕业生逐渐选择离开北京等一线城市,选择其他地区就业。特别是专科毕业生的比例高于本科毕业生。发达国家和发展中地区二线城市受大多数毕业生喜爱,毕业生选择地区较分散,不再集中在一线城市。

家庭经济背景也是影响大学生选择就业地点的重要因素,父母经济条件较好的大学生,在一线城市就业人数偏多。父母经济条件较差的大学生,在乡村就业的偏多。综上所述,大学生选择就业地点受多方面因素的影响,一线城市的就业率有所下降,普遍对二三线城市的发展感兴趣,尤其是发达地区,二线城市更是大学生就业的首选。

三、大学生未来就业发展趋势研究

(一)经济新常态对大学生就业的影响

随着经济新常态的到来,我国的产业发展逐渐扩大到第三产业,由科学技术型向知识信息型产业转变,产业结构的转变则对人才的需求提出了更高的要求,对大学生的要求不再是可以做什么,而是提出了应该做什么、如何创造经济价值、实现工作效率最大化的新要求。在这种新常态下,用人单位对大学生的筛选要求更高,更倾向于选择中高端素质的大学生。其要求大学生具备专业能力与工作能力,在众多毕业生中凸显绝对的竞争优势。经济新常态给大学生带来了很大的就业压力,在满足相关条件下,大学生之间的竞争压力日益增大,大学生的就业心态也随之发生了变化。

随着经济新常态的发展,对我国的就业环境产生了相应的影响,大学生的就业形势也随之产生变化。企业用人需求扩大,但增长速度变慢。随着产业的转型,岗位的专业水平得到提升,智能科技逐步代替传统的劳动力,用人需求的总量相对减少,如食品加工、纺织行业等以前需要劳动力的行业引进新型设备,设立了机器设备流水线作业,所需的劳动力总量呈下降趋势,使各企业的用人需求增长趋势逐渐减弱。

如何确保及时就业,使就业与期望就业一致,是当代大学生就业的难题。随着企业的转型,一些企业对大学生工作素养与阅历都提出了要求,使部分大学生感受到了来自就业问题的危机感,就业心态紧迫,受到的就业压力更大。

(二)产业结构调整促进大学生就业发展

产业结构调整分为以下三方面:战略性新兴产业提高就业质量、互联网模式为大学生提供多种就业方式、制造业对技能型人才的需求加大。

战略性新兴产业对就业大学生的专业能力、综合素质要求较高,要求大学生做好就业准备时,必须具备市场洞察力、专业能力等。高校大学生还需要对市场发展具有灵敏度,专业技能、市场洞察力是考量大学生能力的基础。另外,战略性新兴产业使大学生就业环境发生了改变。高校大学生的就业选择知识型产业增加,而在新兴产业的薪资待遇明显高于传统产业。大学生作为社会的高素质人才,在新兴产业中,高端岗位的机会更高。可见,战略性新兴产业对提升大学生就业质量有着推动作用。

互联网模式为大学生提供多种就业方式。通过网上应聘、网上投简历等方式与用人单位在互联网上进行交流,节省了大量的时间,增加了很多应聘的机会,改善了大学生的就业方式。举办线上交流大会,为大学生就业创造了多种交流方式,使大学生就业咨询更加方便,提高了大学生就业服务的水平。

制造业对技能型人才需求旺盛。随着产业的转型与升级,我国的制造业逐步进入了以技术为主导的发展阶段,技术制造业的从业人数显著增加。其中,汽车制造业、计算机制造业等一线岗位,对应聘大学生要求必须具备一定的电子系统操作能力,或是具备专业知识,能快速熟悉岗位并对设备进行操作,这种情况下,技能型人才的就业率明显提高,高技能人才相对短缺。

四、结语

通过分析当代大学生未来就业发展趋势可知,经济新常态以及产业结构的影响,均对大学生未来就业趋势起到一定的促进作用,且未来就业发展趋势呈现上升状态。但是,由于高素质人才的竞争需求,以及当前就业竞争压力过大,导致大学生就业心态紧迫,未来研究应重视当代大学生的心理问题。