“一带一路”国家在华留学生社交媒体使用中的跨文化传播实践

2021-08-16李清晨彭梦琦宗曹佳焦雨辰

李清晨 彭梦琦 宗曹佳 焦雨辰

摘 要 以文化再生产理论为框架,通过对20名在华留学生的深度访谈,旨在剖析这个日渐壮大的群体在社交媒体使用中的跨文化傳播习惯、动机与效果,以理解新媒体语境下的跨文化传播实践。

关键词 “一带一路”;在华留学生;社交媒体;跨文化传播;文化再生产

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)10-0016-04

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。依靠中国与有关国家既有的双多边机制,以经济合作为基础,以人文交流为重要支撑,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

本项目选取来自“一带一路”沿线国家和与中国签定“一带一路”相关合作协议的国家的在华留学生为研究对象(下文统称为在华留学生),聚焦于在华留学生这个特殊群体在新媒体使用尤其是社交媒体使用中体现出的跨文化传播效果分析。

1 理论基础

本研究将基于布迪厄20世纪70年代初提出的文化再生产理论,聚焦于这些在华留学生在各个新媒体平台上呈现出的文化生产者的身份,分析其文化再生产的内容与习惯,来给予跨文化传播实践以美好的启示。

布迪厄认为,文化通过“再生产”维持自身平衡,使社会得以延续。但与此同时,文化以再生产的方式不断推进,促进社会、文化发展。他认为结构和行为之间具有一种辩证关系,实践作为文化再生产的途径,是社会体系和个人的沟通中介[ 1 ]。

2 研究方法

2.1 研究问题

本文分析“一带一路”国家在华留学生的社交媒体使用情况,探究社交媒体应用在留学生跨文化传播中所演的角色,并结合相关理论,探究在华留学生社交媒体使用跨文化传播效果。

基于对相关文献的系统梳理,本研究提出三个研究问题:1)在华留学社交媒体使用情况如何?2)在华留学生社交媒体使用的跨文化传播效果如何?3)在华留学生社交媒体使用对于中国的跨文化传播与中国文化再生产有何影响?

2.2 调研模型

本研究使用技术接受模型来设计深度访谈提纲,通过深度访谈来获取一手资料。技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)为目前国际上在新媒体用户研究方面最常用的理论模型之一,它主要由六个变量组成,即感知有用性、感知易用性、外部变量、态度、行为意向和使用行为。该理论主要是对用户持续使用信息系统的接受程度进行解释和预测[2]。深度访谈方法被广泛应用于跨国流动群体的研究之中,主要原因在于这种方法可以从被访者的个人视角出发,来审视跨国流动群体的生活境遇,进而获得更加深层次的理解和洞察[ 3 ]。

2.3 抽样调查

本研究对20位“一带一路”国家在华学生进行60~90分钟的半结构深度访谈。访谈自2021年1月开始,至2021年4月结束。受访者首先包括与研究者团队相识的7位留学生,之后还通过研究者朋友、在华留学生和国际学院老师的推荐,陆续访谈了后13位留学生。为保护受访者隐私,一些具体信息不在文中呈现。被访者在留学目的地、教育程度、性别、年龄等指标方面具有多样性,这避免了因为被访者同质化而导致的研究结论偏差。具体而言,本研究基本涵盖了“一带一路”在华留学生目前的主要国家,其中包括马来西亚(1人)、韩国(4人)、加纳(3人)、巴基斯坦(2位)、乌克兰(2位)苏丹(1位)、尼日利亚(1位)、中非共和国(1位)、阿拉伯(1位)、哈萨克斯坦(1位)、乌兹别克斯坦(1位)、阿塞拜疆(1位)、利比亚里(1位);被访者中包括12名本科生、7名硕士研究生、1名博士研究生。其中有10名男性、10名女性;年龄范围从18岁到30岁;被访者在中国生活时间从10个月到10年不等。

对于在合肥上学或生活的受访者,访谈安排在安徽大学留学生宿舍的一楼休闲区进行,对于居住在海外或中国其他地区的受访者,访谈则通过微信语音或视频通话进行。访谈使用语音为普通话,所有访谈均在被访者同意的前提下进行录音,并通过讯飞软件转为逐字稿,再由访谈者对照录音进行修正。访谈时长总计1 840分钟,逐字稿总计30 633字。

3 研究结果

3.1 社交媒体的易用性分析

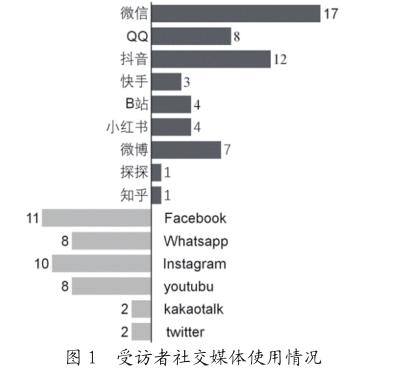

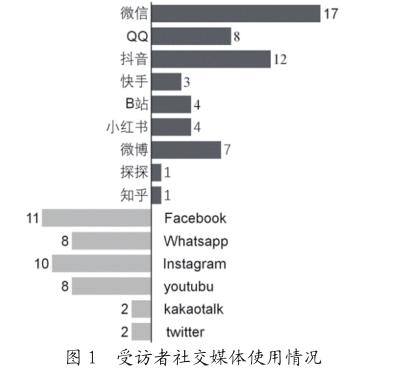

感知易用性指的是:“使用者相信使用特定系统可以不需要身体或心智努力的程度。”[ 4 ]本文结合在华留学生社交媒体使用议题,将其定义为功能的使用难度与理解难度。留学生普遍认为微信的支付功能十分便利;简洁,操作简单;便于沟通。访谈发现,来华之前,在华留学生使用最普遍的新媒体有Facebook、Instagram、Twitter、WhatsApp。来华后,大多数留学生出于工具性目的使用的中国新媒体。比如为了与师友保持联系而下载使用社交应用软件,例如微信与QQ,受访者3就表示:“刚来到中国时Facebook不能用了,为了和朋友交流、联系就下载了微信。”

另外值得注意的一点,在来到中国之后,留学生开始使用了更多中国的新媒体应用,但其媒介技术接受程度有所差异,部分留学生由于自身中文水平局限问题,在软件使用上出现障碍。其障碍分为两类,一类是社交媒体接入障碍,一类是社交媒体使用障碍。接入层面,部分留学生表示由于自身中文能力与性格等因素影响,除了常规的微信、QQ以外,并不知道别的社交媒体;使用层面上,跨文化的场域也为留学生的社交媒体使用添加屏障,比如受访者4说:“我们会使用淘宝购买我们国家的酱料,但是在使用淘宝的过程中,因为是中文,看上去比较吃力。”

3.2 社交媒体的有用性分析

在感知有用性层面,不少留学生表示:社交媒体能够帮助其进行社交;了解中国时事热点;融入中国文化;使生活更加便利。

而一些社交媒体也因其搭载的功能非常之多,使得留学生们赞不绝口,正如受访者2所言:“我在中国的生活有一个微信就够了,买车票、点外卖、交水电费、看新闻、刷视频等。”

至于他们对中国的文化的接受与适应也因为社交媒体应用而加快进程。受访者7表示:“我在抖音上看到了中国不同地方的方言,觉得东北方言很有趣,比马来西亚的方言更丰富,我也很想学方言。我还喜欢上了郭德纲的相声。”

多位留学生表明,自己最爱的中华文化是美食文化,火锅还成为被安利给沙麦德家人的顶级美食。留学生艾伦表明,李子柒是他最爱的两个博主之一,每期视频都会看。除此之外,还有中华的书法文化,也通过新媒体平台将其魅力传给了在华留学生,大山便是一个例子,至今都还坚持练习中国的软硬笔书法。还有的留学生爱上了中国的传统乐器,古筝、二胡等。还有汉服文化也吸引了部分留学生。

3.3 外部变量——在华留学生社交媒体使用分配分析

在华留学生的社交媒体使用还会受到平台特性、社交、时差等因素影响。随着对中国更深入的了解,留学生大多融入中国人的新媒体使用习惯,例如用哔哩哔哩看长短视频,用微博追星看热搜,用小红书学穿搭和美妆,用抖音看短视频等,其中大部分留学生(90%)会使用短视频软件,主要为抖音(80%),也有留学生会使用快手、微视。(数据来源于访谈对象情况统计,下文同上。)

受访者6表示:“我会用抖音看跳舞、唱歌、美妆类的视频;我很喜欢中国的化妆风格,喜欢看女性怎么打扮。”

留学生的社交媒体使用与其社交圈层也存在一定联系。由于其大多接触的是大学生群体,往往会接触到一些年轻人常使用的社交媒体。

受访者13表示:“我朋友会给我分享微博上的内容,所以我下载了微博。”

受访者5表示:“我的室友向我推荐了快手,我在上面看一些搞笑类的视频。”

值得注意的是,有部分留学生对中国文化适应程度高,所以能够紧跟中国年轻人的潮流,认识了giao哥,学会了很多流行用语,或者追着中国的明星,并会在自己的微信朋友圈等平台实时发布自己的追星动态,或是不时来一句东北话玩笑梗。

与此同时,大部分留学生保留着使用外国社交媒体的习惯,并根据生活作息与社交媒体特点在国内外社交媒体间切换。比如受访者12就说:“因为时差,中国的白天是我国家的夜里,所以我现在不用Facebook这些,因为他们睡觉了没人和我聊天,也没有有意思的东西,所以主要用QQ和微信。晚上他们起床,我就用Facebook。”

3.4 使用态度——在华留学生对于中国社交媒体的看法感受

在使用社交媒体的态度上,由于社交媒体上的人际关系与在华留学生的社会惯习密切相关,留学生普遍对常用的社交媒体如微信、QQ、WhatsApp、Facebook持有积极态度。也有留学生表示,即使以后回国,也会保留使用中国社交媒体的习惯,即使他的朋友也能够在Facebook上找到,但由于微信承载着与中国的朋友共有的惯习与文化特征等因素,其仍是最适合双方交流的场域。

也有留学生表示,由于在中国使用外国社交媒体的易用性低,转而以中国的社交媒体使用为主,乃至影响其本国人的社交媒体使用习惯。

受访者4表示:“我的家人为了和我联系下载了微信。”

对于部分受访者而言,社交媒体成为其情感的调和剂与生活的重要帮手,在他们留华经历中扮演着重要作用。

受访者8表示:“现在我的室友已经回家,我一个人很寂寞,没人和我说话,所以我就在朋友圈看一些有意思的东西,然后我就开心起来。”

受访者10表示:“我在完成毕业论文时用同胞推荐的问卷星在微信发问卷,对我的学业有很大帮助。”

3.5 行为意愿——在华留学生社交媒体使用频率及内容偏好

绝大部分受访留学生表示每天都会接触中国社交媒体,而不同的软件使用频率不同,比如微信基本每天使用,主要是用于和中国的老师、朋友的交流,以及日常打车等功能性应用,而哔哩哔哩、小红书、抖音等娱乐性质为主的社交媒体则要视空闲时间而定。

留学生在社交媒体使用中偏好的内容则根据专业、个人爱好的不同而有所差别。总的来说,除了普遍的社交需求外,留学生们的主要用途包括娱乐休闲(42.21%)、知识学习(26.2%)、社会新闻获取(13.31%)、美妆穿搭(9.51%)、影视影音(8.37%)。

3.6 使用行为——在华留学生文化再生产行为

在“一带一路”国家在华留学生群体中,根据其文化再生产行为所影响的范围大小,本研究将其分为小范围分享互动与大范围创作分享这两大类别。

1)小范围分享互动人群中,既有积极生产、点赞、评论、转发各社交媒体平台内容,分享给自己本国与中国亲朋好友的,也有基本不发布内容,不发表态度,只是偶尔分享一些重要或者有趣的内容给特定者的。部分留学生表示他们經常在朋友圈给朋友们点赞,以此维护社交关系。在抖音小红书等平台看到喜欢的内容就会点赞甚至转发分享,目的有的是作为观众支持作者、鼓励继续生产;有的仅仅是为了能够再次找到自己喜欢的视频。而受访留学生样本中互动行为的发生频率明显相对小于点赞、转发行为。

愿意在中国媒体上分享生活的留学生也不在少数,在微信朋友圈的使用中,大部分受访留学生表示会积极的为微信好友们的朋友圈点赞,并在朋友圈分享自己的生活。

有一部分留学生还会通过对社交媒体进行“文化反哺”,即将在中国媒体平台看到的或者自己生产的内容分享给自己国家的朋友和家人。

受访者16表示:“我的家人还为了和我联系下载了WeChat。我会和他们分享我在中国的见闻,比如吃了什么看到什么,但是很少发从中国媒体平台看到的其他内容。”

受訪者7表示:“我偶尔会把自己听中文歌的感受、看的中国电影分享到WhatsApp上。”

他们国家的朋友和家人对他们的分享做出了反馈。

受访者8表示:“老师上课放了《刚刚遇见你》这首歌,我觉得很好听,就分享给我妈妈了,她也很喜欢。”

受访者15表示:“疫情时我在中国,家人很担心我。我用Facebook发视频给家里人看,证明自己很安全。我发了三个,一个是疫情期间的超市采购物资情况,一个是疫情期间空荡的街道,一个是合肥政府在安大的座谈会。发了过后,我收到了很多朋友的点赞;他们评论说中国政府很安全,相信中国政府,中国很好很安全,纠正了外国人对中国疫情的误解。”

由于留学生拥有两个场域的文化特征与惯习,他们在社交媒体上进行人际传播具有天然的优势。他们能将传播方的文化精髓与特征保留下来,另一方面又能将传播方的文化本土化,减少跨文化传播中的障碍,实现文化的再生产。比如迈克在介绍黄焖鸡时,将其与加纳的一种美食进行类比;温诗韵在提到中国的城市发展时,提及马来西亚的发展以帮助朋友更好理解中国现状。

2)大范围创作分享来说,意味着主动开启并运营一个公开固定的新媒体账号,对于这些在华留学生来说并不算很容易,但是有不少的人都有这个想法。受访者18是个留学生干部,他坦言,以后想在中国做个企业家,而这些公开的社交媒体账号平台很利于他宣传自己,有时间是一定会做起来的,而且要好好想想发布些什么内容,要坚持去做好。来自马来西亚的受访者就表示,自己看了很多小红书的穿搭、美妆类视频,会把自己的妆容发在小红书上,未来自己也会想要更好地经营账号。其中有一个乌克兰留学生,在抖音更新自己生产的短视频,半年多就收获了40多万的粉丝。她的内容也经历了一些变化,从一开始的陪聊,到中途多谈论中国与其祖国乌克兰的差别,再到现在基本稳定的合肥美食探店。现在她的抖音账号共有三个栏目,分别是“乌克兰姐妹花探店”“带你玩安徽”和“中乌文化共进”。其间她也与传媒公司合作过一段时间,也接过一些广告,而目前她表示并不好做,没有什么广告收入,只是与朋友在拍着玩。她还表明,运营抖音主要是因为自己感兴趣,再加上可以学习中文,所以有空就会拍一条。在谈到运营账号过程中的心得与问题时,她也较为专业地告诉我们,这与我的受众定位有关,因为她的受众基本都是20岁到40岁的男性,所以底下的评论反馈常出现“美女”“外国人”“赶紧结婚”等,偶尔也会有一些比较粗俗的评论。

4 总结

总的来说,在华留学生通过社交媒体的使用,更加认识与理解中国文化了。并且在这个过程中,他们由于身上同时存有两种或以上的文化印记,所以深谙两个及以上的文化场域惯习,能够起到一个中介桥梁的作用,进行一种更具包容、多元的跨文化传播。即在华留学生能够更好地将两种文化进行转化再生产,是因为其处于两种文化场域夹角的特殊经历。“未来属于青年”,这个群体在华的跨文化传播与文化再生产值得学者与社会更多的关注。

而在华留学生也应积极了解中国文化,树立积极的跨文化传播理念,避免因暂时的交流不畅而放弃和中国人交流交往的机会,培养跨文化思维,有意识地总结中国和本国的文化差异,提高跨文化使用的能力,提升跨文化传播的效果。

参考文献

[1]宗晓莲.布厄迪文化再生产理论对文化变迁研究的意义:以旅游开发背景下的民族文化变迁研究为例[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2002(2):22-25.

[2]F.D.Davis.Perceived Usefulness,Perceived EaseofUse,and User AcceptanceofInformation Technology[J].MIS Quarterly,1989,13(3):249-255.

[3]Peng,Y..Student migration and polymedia:Mainland Chinese studentscommunicationmedia use in Hong Kong[J].Journal of Ethnic and Migration Studies,2016,42(14):2 395-2 412.

[4]Davis,F.D,Bagozzi,R.P,and Warshaw,P.R..User Acceptance of computer Techonology:A comparison of Two Theoretical Models[J].Management of Science,1989,35(8):216-333.