府际关系视角下中国政府机构规模特点研究

2021-08-16刘朋朋

摘 要:政府机构规模是政府履行职责的重要组织保障。通过比较近20年以来不同层级政府数量的变化发现,政府纵向层级组织结构规模变小,区域格局变化明显,地级政府层级管理幅度区域分布由“东大西小”的梯次递减格局演变为“中大西小”,县级政府层级管理幅度由“东小西大”差序格局演变为“东西齐高”均衡格局。而在“同构”式职责配置模式下,地方政府横向部门组织结构规模呈现出异构性特点,且组织层级越低,组织结构规模相对越小。在理顺政府部门间关系基础上,加强政府职能部门内部业务流程的整体性、系统性整合,进一步优化政府工作部门组织结构规模,将是地方政府机构治理亟待加强的重要内容。

关键词:府际关系;政府机构;组织结构;机构规模;内设机构

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:2096-5729(2021)04-0042-09

一、问题的提出

组织运作有赖于系统完备、科学有效的组织机构。机构是履行职责和行使权力的载体,是组织运行的组织保障。政府作为国家治理主体,其机构设置科学性、合理性,机构规模适度化与结构合理化程度,直接影响国家治理体系和治理能力现代化水平。优化政府机构设置和职能配置,是建构职责明确、依法行政的政府治理体系,推进国家治理体系和治理能力现代化题中应有之义。党的十九届三中全会通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》,开启了国家治理体系和治理能力现代化建设的组织重塑及优化之路。省市县各级在涉及党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一的机构职能要保持基本对应,是政府条块管理体制下中央与地方政府职能有效传接的基本遵循。有学者将我国政府间的这种职责对应关系概括为“职责同构”[1]。机构是职责的组织载体,组织及其机构设置体现了职责与权力划分。那么,在“同构”式的职责配置模式[2]下,政府机构设置是否也保持一致?有研究表明,2018年机构改革后,省级政府工作部门机构设置保持着高度一致性,机构同构性特征突出,且规模差异不大,绝大多数维持在42—43个左右。[3]副省级市政府工作部门规模数量差异也不大,维持在37—38个左右。政府工作部门规模的大小与中央明确规定了各级党政机构设置数量额度有直接关系。1若单从政府工作部门数量来看,地方政府机构规模差异不大。政府机构规模不仅包括横向职能工作部门数量及其内部组织结构空间规模大小,而且也包括纵向层级的组织结构规模。那么,经过历次机构改革,尤其是2018年机构改革后,中国地方政府机构规模究竟发生了什么变化?呈现什么样的特点?在政府工作部门设置同构和类聚的情况下,地方政府工作部门的内部组织结构空间规模是否也保持高度一致性?显然,这一系列问题假设验证均绕不开政府机构规模尺度标准这一核心问题,即如何科学合理地判断地方政府机构规模[4]。

当前学界在讨论政府机构规模时,研究的核心议题往往聚焦在影响政府机构规模因素以及政府机构规模适度化问题上。已有研究大多立足财政学或经济学视角,从财政支出规模角度讨论机构规模相关问题,并试图从国际比较中探寻中国政府机构适度规模尺度。有少部分研究用机关法人单位数和政府工作部门数来衡量政府机构规模。机关法人单位一般是指经各级人民代表大会和各级中国共产党代表大会批准建立的各级党政机关和国家机关。通过机关法人单位数能够从宏观视角间接测算政府机构规模,反映的是“广义政府”概念下的机构规模,无法呈现出政府机构规模的内部结构。政府工作部门数量反映了政府宏观职能部门组织规模大小,但无法说明政府部门内部的组织结构空间大小。宏观规模呈现的是组织外部形态大小,无法反映组织内部结构形态。组织的宏观规模一致性并不必然代表组织内部结构空间布局相同,而已往的研究往往忽视了这一点。组织的宏观规模及其内部组织结构的空间规模是分析机构规模缺一不可的两个面向,单一向度论证分析的有效性往往不足。还有少部分研究结合财政支出和人员规模来衡量政府机构规模,试图通过多维度来全面分析政府规模,但脱离了政府组织结构,显然无法直观呈现机构规模的结构化特点。无论是从财政学,还是组织人事、机构管理的视角,已有研究更多是聚焦在对政府宏观职能部门规模的分析,对政府横向职能部门的组织结构空间和纵向层级组织结构规模分析明显不足,主要体现在三个方面:一是对中国政府纵向层级组织结构规模的变化关注不够,即对纵向上不同层级政府间权力运作的组织结构空间变化研究不足;二是缺乏对政府工作部门的组织结构规模的系统分析,或者说对政府职能部门权力运行的组织结构空间规模系统比较研究匮乏;三是纵向政府层级厚度和横向政府部门组织结构规模交叉验证分析不足,多维度综合分析欠缺。政府间权力配置的静态组织结构体现在中央政府与地方政府、地方政府以及政府部门的机构设置上。全面系统地透析中国各级政府间权力配置的静态组织规模,一方面要明确政府职能组织规模及其组织结构布局,另一方面还需立足政府间关系,在纵向上比较不同层级政府组织结构规模,横向上比较同级政府部门组织结构空间规模。

二、研究设计:

理论基础与方法说明

系统地理解和分析中国政府机构规模,关键要立足政府机构管理实践,注重宏观组织、中观结构和微观运行三个维度相结合。由此,本文试图立足纵向和横向府际关系视角,以政府组织结构为切入点,聚焦2018年机构改革后国务院、省级和副省级市政府部门的机构设置情况,深度解析中国政府机构规模特点。

(一)理论基础:政府组织结构

组织结构是组织职责权划分所形成的结构体系,体现了组织各部分的排序顺序、空间位置、聚散状态,是管理系统的“框架”。[5](P20)组织结构反映了权力配置的组织逻辑。府际关系直接影响政府权力配置和布局。政府组织结构是横向和纵向府际关系下权力配置的管理组织架构。中国政府机构的组织结构,一方面按层级制的组织形式,形成了由国务院及其领导下的各级人民政府所组成的纵向的组织结构,即中央、省级、地市级、县级、乡级;另一方面,国务院与地方各级人民政府又按照职能制的组织形式,在本级政府的领导下设立若干工作部门,形成横向组织结构。[6]根据1997年国务院出台的《国务院行政机构设置和编制管理条例》和《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》,政府工作部门一般由办公厅(室)、组成部门、直属机构、办事机构、部门管理机构等构成。[3]一般而言,政府工作部门均属于常设机构,不包括为完成某些临时性工作任务而设置的议事协调机构和临时机构。每一个政府工作部门由若干个履行部门职责的内设机构组成。内设机构的设置与数量规模往往反映一个工作部门业务职责与权力运行空间的划分。在中国公共机构治理框架中,部门内设机构处于引导与控制整个机构治理体系的“核心层”位置。[7]内设机构设置的科学性与合理性直接影响部门职能履行效果。从我国政府机构管理实际来看,政府横向职能组织结构实际包含三个层次:一是宏观层面,整体性概念下由职能部门构成的行政组织;二是中观层面,政府职能分解基础上设立的工作部门,是行政组织的基本组成部分;三是微观层面,政府部门职责分解基础上设立的内设机构,是政府职能部门构成的基本单元,行政组织运行的最小组织单元。从历年机构改革实践看,在政府横向组织结构调整中,一般更注重政府职能部门间职责体系与机构设置的优化,往往容易忽视职能部门内部业务流程和内设机构的优化调整。前者关系政府部门间的职能划分与协同配合,是政府组织有效运行的基本前提,后者关系政府部门内的职责分配与权力运行,直接影响政府部门职能履行,是政府组织运作的根本保障。党的十九大报告提出,“科学配置党政部门及内设机构权力,明确职责。”[8]《中共中央關于深化党和国家机构改革的决定》明确要坚持优化协同高效的原则推进改革,提出“精干设置各级政府部门及其内设机构,科学配置权力”。科学设置政府部门内设机构是发挥有限机构编制资源效益的现实需求,实现机构改革优化协同高效预期目标的重要保障。在政府横向组织结构规模的考察上,不仅要比较宏观组织规模,而且要在宏观组织规模基础上比较政府部门内部的组织结构空间规模。

(二)研究对象

为全面呈现中国政府组织结构规模特点,本文研究对象囊括中央、省级、地市级、县级以及乡级政府。在分析政府横向组织结构规模时仅选取国务院部门、27个省区政府、4个直辖市政府组织结构作为比较分析对象。从不同层级政府在机构改革中所处的角色和作用来看,国务院作为中国最高行政机构,统领全国地方政府行政工作,在地方政府机构改革中具有统一领导地位,发挥着决策部署与执行监督作用,其部门机构设置是全国地方政府机构改革的航标。在政府组织层级中,省一级属于地方一级设置,处于中央与地方关系的核心位置,是国家重要的政治层级。[9]既不属于过于宏观的层面,又不属于过于微观的层面。在机构改革中,省级政府一方面要提出本级机构改革方案,另一方面又要制定省域内所辖市县区机构改革的总体意见,作为指导下级政府机构改革的纲领性文件,是省域内地方政府机构改革的设计者。

(三)资料来源与数据统计说明

政府机构信息公开是保障公众知情权,建设“透明政府”题中应有之义。随着政府信息公开力度的不断加强,机构信息公开已成为地方政府信息公开的规定动作。《中华人民共和国政府信息公开条例》明确规定行政机关应当主动公开其机关职能、机构设置和财政预决算等部门信息。《地方预决算公开操作规程》明确提出,“地方政府部门在公开预决算的同时,应当一并公开本部门的职责、机构设置情况”。基于此,笔者通过各级政府及部门官方网站,搜集整理了政府部门2020年预算报告、部门“三定”方案以及官方网站“信息公开”栏目公布的部门机构职能与机构设置简介,建立了国务院56个部门、省级政府1373个职能部门和副省级市政府571个职能部门的机构信息资料数据库,涵盖了政府部门机构名称、部门属性、部门类别、职能内容、职能条目数量、内设机构设置及数量、部门总支出、基本支出、人员经费、公用经费、机关运行经费等部门信息,作为研究的主要参考资料。

为保证所获取的机构资料信息真实全面、权威有效,准确掌握政府部门职责体系与机构设置,在资料梳理过程中,部门机构职责、内设机构以及人员情况主要以政府各部门“三定”方案和政府部门2020年预算报告公布的内容为准,政府官方网站及媒体公开信息作为补充核对资料。为客观反映政府部门内设机构规模,在统计部门内设机构数量时,派驻机构(如纪检监察组派驻机构)、临时机构不纳入统计范围。少部分政府部门因“三定”方案和预算报告内容涉密,不对外公开,机构信息无法获取,在数据分析时作数据缺失值处理。为充分考虑政府职能部门机构设置自主性和同构性,最大程度真实反映政府组织结构规模,对数据缺失值采取以缺失信息部门所在机构类别的均值和所属省级政府的部门均值作为参数,通过加权平均方法填充数据。

三、政府纵向组织结构:

规模缩减与区域均衡

政府纵向组织结构,一方面反映了中央与地方政府、地方政府间的权力配置关系,另一方面从组织架构上也反映了组织管理层级厚度。为客观反映中国政府纵向组织结构规模,用乡级行政单位数量与县级行政单位数量比值衡量县级政府管理层级厚度,用县级行政单位数量与地级行政单位数量比值衡量地级政府管理层级厚度,用地级行政单位数量与省级行政单位数量比值衡量省级政府管理层级厚度。研究发现,政府纵向组织结构整体规模缩减,不同层级组织规模变化差异较大。在政府纵向层级组织结构比较中,县级政府层级管理幅度规模最大,变化最为明显,而省级、地级政府层级管理幅度规模整体变化不大。2008年以后,政府纵向间组织结构规模基本趋于稳定。从我国历次政府机构改革来看,机构改革的重心多聚焦于政府横向职能部门间的机构设置与职责体系调整优化,而较少涉及纵向政府间职责与组织结构体系调整。在推进城镇化建设大背景下,县级行政区划内乡级政府合并、撤销与重组是纵向政府间层级结构体系调整主要内容。这可以从1998年至2019年省级、地级、县级和乡级政府数量变化予以证明。数据统计显示,省级政府和地级政府的纵向层级管理幅度基本没有太大变化。省级政府管理幅度始终维持在9.8,地级政府管理幅度维持在8.6。而县级政府层级管理幅度规模由1998年的17.7下降到了2019年的13.6,规模变小趋势明显。

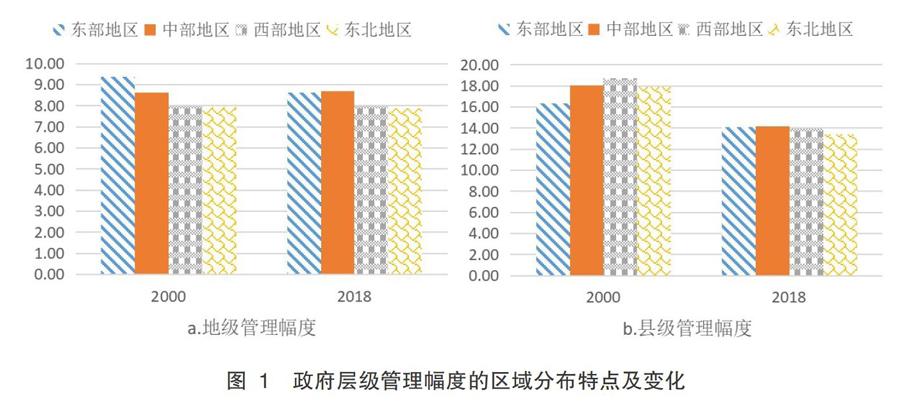

政府纵向层级组织整体规模变化不大,区域格局变化较为明显。研究发现,地级政府层级管理幅度区域分布已由“东大西小”的梯次遞减格局演变为“中大西小”,县级政府层级管理幅度由“东小西大”差序格局演变为“东西齐高”均衡格局。不同区域内政府纵向层级组织结构规模格局发生较大变化。如图1所示,东部地区地级政府层级管理幅度由2000年的9.36减少到了2018年的8.62,中部和西部地区则有小幅度扩大,中部由2000年的8.64提高到2018年的8.7,西部地区由2000年的7.96提高到2018年的7.99,东北地区小幅度降低,由2000年的7.94下降到7.89。通过比较2000年和2018年地级政府层级管理幅度变化,可以发现,区域分布特征已发生明显变化,中部地区地级政府层级管理幅度有所提升,在四大区域中东部地区地级政府管理幅度变化最大,西部和东北地区变化相对不明显,基本处于同一个水平。与2000年相比,2018年县级政府管理幅度的中西部水平变化最大,分别由2000年的18.07、18.72降低到了14.19、13.98,下降幅度较大。东部地区由16.35下降到14.07。由此可以看出,中西部地区县级政府层级管理规模降低幅度较大,且东中西东北四大区域内县级政府层级管理规模趋于均衡。

若将视角转换到省域分布上,如下图2所示,地级和县级政府层级管理规模的省域分布差异较大。与2000年相比,2018年各省地级政府层级管理幅度之间的差异和规模变化不大,辽宁、吉林、福建等8个省份地级政府层级管理幅度保持不变,只有浙江、海南、宁夏等6个省份的地级政府层级管理幅度有所提高,其余13个省份地级政府管理层级幅度变化相对不明显。河北地级政府管理幅度依旧最大,广东仍旧最小。与地级政府管理层级规模相比,县级政府层级管理幅度规模变化较大,规模缩小趋势十分明显,浙江、江苏等28个省份的县级政府层级管理规模变小,70%省份规模变化幅度超过了3,其中重庆更是由40.8下降到了27.1,规模变化幅度最大,下降幅度达13。2018年省域间县级政府层级管理幅度规模标准差(4.19)比2000年(5.69)降低了1.50,省域之间差异性也大幅度减小。

通过上文分析可以得出,近20年以来,中国政府组织层级结构规模已进行了大幅“瘦身”。地级政府层级管理幅度总体规模虽然变化不明显,但从区域和省域分布视角来看,中西部地区政府层级管理幅度变化差异和变化特征较为突出,这说明政府组织結构体系存在明显的区域差序格局,且政府组织结构体系的调整更多聚焦在中西部地区,这与不同地区所处发展阶段和面临需要解决的问题相对应。随着城镇化的持续推进,乡镇行政辖区的常住人口规模不断减少,维持现有乡镇规模、行政格局和布局不变,势必造成行政资源浪费、影响乡镇经济发展。中西部作为我国经济发展潜力空间,中部崛起和西部大开发均需要强有力的地方政府,地方政府层级幅度越大,权力越分散,部门割据越严重,沟通协调成本就越大。中部崛起、西部大开发政策执行需要精干高效的政府组织结构,从这一个层面上来说,政府组织结构调整是中西部地区高质量发展需要。中西部地区作为发展相对缓慢地区,政府作为主导地区经济社会发展的主要力量,如何有效发挥其治理水平,对推动地区经济社会发展至关重要。东部地区政府组织结构体系与地区经济社会发展的矛盾不突出,在一定程度上实现了制度、组织与技术的政社供需平衡。管理信息技术和制度的创新应用为东部地区政府组织结构体系调整拓展了空间,这也是东部地区政府组织结构体系调整不大的主要原因。

四、政府横向组织结构:

层级递减与规模异构

政府工作部门作为政府组织基本构成单元,其规模数量和内部结构关系政府职能转变与组织重塑。从历次国务院和地方政府机构改革实践来看,政府部门机构设置与职能优化调整贯穿始终,是机构改革重点。在2018年机构改革中,中央对地方党政机构设置实行了限额管理。从中央对各层级党政机构设置限额数量来看,中国政府职能部门数量规模呈现“倒金字塔”分布,组织层级越低,部门机构数量越少。这是政府工作部门规模所呈现出的层级分布特征。那么,从政府工作部门内部的组织结构来看,政府部门职能运行的组织结构空间规模究竟有多大?又呈现出什么样特征?研究发现,虽然不同层级政府职能部门机构设置呈现出同构性和类聚性,但部门权力运作的组织结构空间规模截然不同。在纵向组织层级上,政府组织结构空间规模呈“方锥形”分布;而在横向政府间比较中,则呈“锯齿状”分布。

从纵向政府组织层级比较来看,政府工作部门的组织结构空间规模呈“方锥形”分布。数据统计显示,2018年机构改革后,国务院部门调整为56个,部门内设机构总数超过839个,部门组织结构比例达15.83。131个省级政府职能部门的组织结构比例均值达16.22,比国务院高0.39。北京、天津、河北等18个省级政府职能部门的组织结构比例高于国务院。副省级市政府组织结构比例均值为14.13,小于国务院和省级政府平均水平。因此,从政府组织结构规模平均水平来看,地方政府组织结构规模层级分布呈现“方锥形”。在政府部门机构规模趋同的情况下,政府组织部门空间结构规模差异明显,这说明不同层级政府部门权力运作的组织结构空间差异较大。这一特点不仅体现在纵向层级政府比较中很突出,在横向政府间比较中也同样较为明显。

从政府部门内设机构设置数量规模来看,省级政府部门内设机构规模总体平均水平维持在692个,规模数量基本呈“正态分布”。内设机构数量总体规模超过900个的只有北京市政府,天津、重庆、吉林等3个省级政府内设机构数量总体规模在800—899个;新疆、四川、云南等10个省级政府内设机构数量总体规模在700—799个;河北、贵州等13个省级政府内设机构规模在600—700个之间;青海、宁夏和海南等3个省级政府内设机构规模低于600个;西藏自治区政府内设机构数量总体规模在500个以下。从省级政府内设机构规模数量分布特征看,直辖市政府内设机构规模远大于省区政府。北京作为中国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,常住人口超过2000万人,政府部门职能运作结构空间规模让其他省区难以望其项背。数据统计显示,北京市政府设置部门45个,内设机构总数超过981个(不包括市监狱管理局内设机构),实际规模接近994个,内设机构在省级政府中规模最大,是西藏自治区政府内设机构规模的2倍多。天津市政府设置部门46个,内设机构数量达869个,仅次于北京市政府;重庆市政府设置部门47个,部门数量最多,内设机构总数超过825个(不包括市能源局、公共资源交易监管局),实际数量规模接近843个。上海市作为中国国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心,国家物流枢纽,常住人口超过2400万人,在四个直辖市中,政府内设机构规模相对最小,总数达717个,比北京市政府几乎少280个。

东部沿海经济发达地区的政府部门职能运作组织结构空间规模普遍偏小,政府职能部门组织结构值得总结推广。浙江省“最多跑一次”改革,有效推动了政府权力边界再界定,倒逼各部门减权、放权、治权,重塑业务流程工作机制,优化组织结构体系,将部门各自为战变为协同作战,实现单一部门碎片化的专业治理向系统集成化的整体性治理转变。从政府部门职能运作组织结构空间规模来看,浙江省政府部门内设机构总数618个,远低于省级政府平均水平,比北京市政府几乎少376个,是北京市政府内设机构规模的3/5,其规模仅大于海南省政府。海南省作为省区行政单位辖区面积最小,常住人口规模最少的省份,仅下辖4个地级市,5个县级市、4个县、6个自治县,在省级行政单位中是名副其实的小省。海南省政府行政层级管理幅度规模与横向政府职能运作空间结构规模均相对较小。海南省政府部门内设机构总数超过500个,实际数量525个左右,在省级政府中规模仅大于西藏自治区政府,在东部沿海地区中内设机构数量规模最小。

与东部沿海省份形成鲜明对比,东北三省政府内设机构规模差异较大。在2018年机构改革中,辽宁省政府部门内设机构职责与业务整合的力度和强度明显大于吉林省和黑龙江省。数据统计显示,辽宁省政府内设机构总数超过625个,实际数量规模接近646个,数量远小于吉林省和黑龙江省。吉林省政府内设机构规模数量远超辽宁省和黑龙江省。吉林省政府内设机构总数超过800个,达到810个,规模大小仅次于北京、天津和重庆市。与其他省区政府机构规模相比,显然吉林省政府部门职能运作空间规模过大,部门内部职责和业务整合有待进一步强化。例如,吉林省发展和改革委员会内设机构多达44个,规模仅次于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会(46个),而相比较而言,无论是经济发展水平相对高的地区,比如浙江、江苏、广东等,还是近年来经济高速发展地区,比如贵州,其发展和改革委员会内设机构规模均相对比较小,在部门减权、放权、治权,重塑业务流程工作机制,优化组织结构体系等方面改革实践比较到位。发展和改革委员会作为统筹协调地区经济和社会发展、经济体制改革的政府核心职能部门,其职能运作空间规模合理性间接影响地方经济发展。规模过大,内部沟通协调成本越高,部门割据现象越严重,行政权力的挤出效应越明显,部门履职效果就越差。东北振兴需要政府部门全面依法有效履职,充分发挥政府作为“有形之手”的发展助推器和牵引器作用。政府部门全面依法履职的关键是合理界定政府权力边界,优化政府组织结构体系和职能部门运作结构空间规模,强化部门内部职责和业务流程整合,构建适度政府机构规模。

政府部门内设机构数量规模能够侧面说明部门职责权配置和内部组织结构安排。但是,通过内设机构数量规模来比较不同地区或层级政府职能部门权责配置和组织结构,必须满足政府职能部门设置的一致性条件。2018年机构改革后,省级政府职能部门机构设置一致性比例超过90%,职能部门设置保持高度一致。显然,通过分析政府部门内设机构数量规模特点就可以勾勒出省级政府部门组织结构,但是缺陷也比较明显,就是忽略了省级政府部门设置的自主性和部门规模差异。因此,全面考察政府职能部门组织结构特点还须统合政府职能部门规模和内设机构规模之间差异。研究发现,无论是省级还是副省级政府部门组织结构规模均存在明显差异性,这与政府职能部门规模趋同性分布特征截然相反。如图3省级政府组织结构雷达图所示,各省级政府职能部门的组织结构比例层次不齐,呈不规则“锯齿状”分布,北京、天津、上海、重庆、吉林等省级政府组织结构规模明显大于其他地区,宁夏、西藏、内蒙古等政府组织结构相对偏小。相比较而言,省级政府职能部门机构设置数量规模则呈现趋同性,整齐划一,趋近“圆形”分布,省级政府部门设置一致性程度较高。

国务院与省级政府、地级政府部门机构设置存在差异性,在横向比较中可能会导致分析结果出现偏差。有必要进一步比较分析省级政府与国务院一一对应的职能部门组织机构是否也呈现出上述特征。研究发现,在职能部门设置一致的情况下,省级和副省级政府职能部门组织结构均存在明显的差异。纵向比较来看,与国务院部门组织结构相比,绝大多数省级政府部门组织结构比例要比国务院高,部门组织结构比例平均值(17.23)大于国务院(16.29),有18个省级政府部门组织结构比例分布高于国务院,尤其是北京、天津、重庆、上海等四个直辖市政府。值得注意的是,东部沿海地区的浙江、广东、福建、海南,作为中国改革开放的南大门,其政府职能组织结构明显比国务院小,在省级政府职能部门组织结构中也属于规模“精瘦”类型。那么,再从横向比较来看,即使在职能部门设置一致的情况下,省级政府部门组织结构规模分布也大相径庭。数据统计显示,省级政府与国务院一一对应部门的组织结构比例标准差为2.01,比省级政府职能部门组织结构分布比例标准差(1.94)还要大,这说明省级政府部门组织结构并没有因为职能部门机构设置的一致性而趋同,反而差异性变大。这也进一步印证了政府部门机构同构下职能权力运作结构空间规模的异质性。

五、研究结论与展望

通过比较分析中国政府组织结构规模特点,可初步得出如下结论:

第一,在“同构”式职责配置模式下中国地方政府部门组织结构空间规模呈现差异性,而不是一致性。职能是机构设置的主要依据,明确了部门权责边界,但不直接决定权力运行的组织结构空间规模。“职责同构”并不意味着组织机构及规模设置保持一致性。政府纵向组织结构规模变化更多体现在县乡一级,存在明显的区域差序格局,且随着机构优化调整东中西区域格局正逐步走向均衡。这一点可以通过纵向政府组织层级厚度和规模变化予以佐证。

第二,省级及以下政府能够自主设置职能部门的数量空间有限,而在职能部门组织结构空间布局上有较大自主裁量空间。换言之,地方政府在职能部门机构设置上更多是与国务院部门对标,保持一致性,但在部门权力运作的组织结构空间上突出地方自主性和地区差异。国务院与省、直辖市政府职能部门内设机构数量和组织结构空间规模差异性有力地证明了这一点。国务院部门规模明显要比省级政府大,但其部门权力运作的结构空间规模却比省级政府小。省级政府尽管有80%以上职能部门设置与国务院保持高度一致性,但近70%省级政府部门权力运作结构空间规模超过国务院。省级以及副省级政府部门组织结构空间规模数量分布参差不齐则充分说明了地方政府在职能部门组织结构空间安排上的自主性和地区差异。2018年政府机构改革,中央赋予省级及以下政府更多自主权。通过分析可以得出,省级及以下政府机构改革自主权更多体现在政府职能部门内部组织结构空间规模的布局上,而在职能部门机构设置上自由发挥空间较小。

第三,优化政府工作部门组织结构要着力加强政府组织结构空间布局的“对标”学习,进一步完善部门内设机构设置流程。通过横向政府间机构规模比较分析可以发现,部分地方政府部门组织结构规模过大,比如,沈阳市政府部门机构设置38个,部门内设机构数量多于627个,超过辽宁省政府部门内设机构数量,组织结构比例高达16.95,与政府部门机构设置数量相同的哈尔滨市政府相比,其部门内设机构数量是哈尔滨市政府的1.5倍。对标经济社会发展较好的省市,比如深圳市、浙江省、上海市等,政府组织结构规模均属于“精干型”。2018年机构改革后,深圳市政府部门机构设置只有34个,政府职能部门内设机构仅有384个。政府职能部门组织结构空间布局应内外适配,避免内设机构设置过多,部门机构“外小内大”。部门职能分工过细,内设机构设置过多,必然导致部门权力内部割据,提高组织沟通协调成本。组织结构规模过大也必然促成官僚主义的发展。合理科学配置部门内部职、责、权,建构高效适度组织结构空间,是保障部门运行高效顺畅的基本前提。由此,强化部门业务流程的整体性治理,避免部门组织结构机械拼接就显得十分重要。政府部门间协同配合的关键在于工作流程有机衔接,而工作流程衔接机制则由部门内部组织结构特点决定。优化地方政府职能部门组织结构规模布局,需从整体性治理视角出发,在理顺政府部门间关系基础上,进一步加强职能部门内部业务流程的整体性、系统性整合。一方面政府部门要开展“对标”学习,尤其是要学习借鉴发达地区政府职能部门组织结构空间规模布局,持续整合优化内部职责体系。另一方面要进一步优化部门内设机构设置调整流程,加强上级业务对口部门对机构改革的协同指导,确保部门组织结构规模设置科学合理。

适度的政府机构规模是政府履行职责的组织保障。适度机构规模的合理区间是在不同层级、不同地区政府机构规模的比较中加以明确的。离开政府职能这一依据和前提,单纯就机构论机构,很难实现机构的合理设置。行政组织结构的纵向分层和横向分布与行政职能的纵向和横向分工要保持一致。[10](P174)政府机构是职能履行和权力运行的载体。一个组织承担的职责越多,拥有的权力也就越大,权力运作逻辑线条也相对越多。组织运行顺畅的基本前提是配置了与其组织结构相匹配的职责体系,机构职能配置太大,组织机构超负荷运行,造成职能履行不到位,工作效率低下,容易滋生形式主义等;机构职能配备过小,组织机构运行容易出现“空转现象”,导致行政资源浪费。在分析政府部门机构规模时,有必要通过比较分析机构承载职能权力大小来交叉验证。此外,组织的运行离不开资金保障。组织机构规模越大,運行成本也就相对越高。财政支出规模是分析政府规模的一个重要维度。已有研究大多立足宏观组织视角来审视政府支出规模,将政府财政支出、政府财政支出占GDP比重等作为衡量地方政府规模的标准。宏观组织规模呈现的是组织外部形态,却无法透析组织规模的内部形态特点。除考察政府整体支出规模外,还需要从政府组织结构视角,以政府职能部门为切入点,分析政府工作部门机构运行成本规模。由于目前各级政府部门职能、部门权力清单信息资料公开问题较多,政府部门2019年度部门决算尚未公开,所以在文中并没有比较政府部门职能适配规模和机构运行成本规模,以及通过组织结构规模、职能适配规模、机关运行成本规模三个维度交叉验证分析中国政府机构规模特征。伴随政府部门信息公开与数据开放不断加强,加大对政府部门横向组织结构规模变化的历史比较和多维度交叉分析,探寻政府组织结构空间布局的规律性特征及内在机理,将是今后开展政府机构研究的重点方向。

参考文献:

[1]朱光磊,张志红.“职责同构”批判[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2005(1):101-112.

[2]朱光磊,杨智雄.职责序构:中国政府职责体系的一种演进形态[J].学术界,2020(5):14-23.

[3]刘朋朋.中国政府机构改革的主旋律:同构性与类聚性——基于2018年国务院与省级政府机构改革的分析[J].中共福建省委党校学报,2019(4):89-100.

[4]潘享清.机构编制与国家治理现代化需要重点研究的若干问题[J].中国机构改革与管理,2020(2):6-8.

[5]郭庆旺,贾俊雪.中国地方政府规模和结构优化研究[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[6]中央编办政策法规司.机构编制工作用语释义(试用2014年)[EB/OL].(2020-07-13).http://www.qybb.gov.cn/shu1/index.html.

[7]杜倩博.政府部门内设机构改革的逻辑与策略——基于公共机构治理的整体框架[J].中南大学学报(社会科学版),2018,24(4):125-133.

[8]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N].人民日報,2017-10-28(1).

[9]张占斌.纵向行政层级和结构优化:省直管县改革[M]//魏礼群.中国行政体制改革报告2012.北京:社会科学文献出版社,2013.

[10]张文明,杨秀清,冯云生.精简·统一·效能:中国政府机构与行政管理体制改革[M].桂林:广西师范大学出版社,1998.

An Analysis of the Characteristics of the Scale of Chinese Government Institutions from the Perspective of Intergovernmental Relations

LIU Peng-peng

(Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100010,China)

Abstract:The size of government agencies is an important organizational guarantee for the government to perform its duties. Comparing the changes in the number of governments at different levels in the past 20 years,it is found that the scale of the governments vertical-level organizational structure has become smaller,and the regional pattern has changed significantly. The regional distribution of the administrative scope of the prefecture-level government has evolved from an echelon-decreasing pattern of “large east and small west” to “large” west “small”,the county-level governments level of management has evolved from a differential pattern of “small in the east and large in the west” to a balanced pattern of “all east and west”. In the “homogeneous” type of responsibility allocation model,the organizational structure of the horizontal departments of the local governments present heterogeneous characteristics,and the lower the organizational level,the smaller the organizational structure. On the basis of straightening out the relationship between government departments,strengthening the overall and systematic integration of the internal business processes of government functional departments,and further optimizing the scale of the organizational structure of government work departments are important contents that need to be strengthened urgently for the governance of local government institutions.

Key Words:intergovernmental relations;government agencies;organizational structure;agency size

责任编辑:刘 博