东莞大堤堤防工程裂缝成因分析

2021-08-16谷跃辉

谷跃辉

(广州市宏涛水务勘测设计有限公司,广东 广州 510405)

1 工程概况

东莞大堤堤防原有防洪标准20~50年一遇,大堤于1998年开始进行达标建设,至2006年全部完成,堤防全长63.66 km。东莞大堤有32 km堤段属于东江下游左岸,约10 km2位于东莞市石马河下游左岸,另约22 km2位于其下游东江南支流及其河网左岸。大堤为堤路结合的构筑物,现状主要是沥青路面及混凝土路面,堤防工程的级别为2级,堤顶道路等级为三级公路及城市次干路。

经过多年运行,东莞大堤左岸局部(桩号14+230—15+030)段路面出现了许多裂缝,裂缝段长度约800 m,大堤裂缝走向以纵向为主,近似直线状展布,与地势走向一致。裂缝集中于堤顶中间部位,宽度较大,断面呈“V”字形,上宽下窄,足部闭合,顶部缝宽多大于5 mm。存在部分横向裂缝,相对较窄。

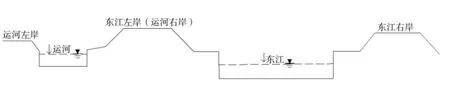

根据连续观测对比发现,纵向裂缝宽度在不断变宽,发展速度相对较快,横向裂缝变化相对较小。根据沉降观测资料,局部堤段出现下沉,堤防两岸临水侧挡土墙向外侧倾斜,地面沉降幅度2~5 mm,局部可达10 mm。根据现场踏勘,初步判定堤防纵向裂缝几乎贯穿堤顶两侧,横向裂缝稍发育,局部有龟裂缝,纵向裂缝多为贯穿缝,大堤内、外侧挡墙存在开裂,并向外倾斜现象。大堤段左岸为运河,右岸为东江,如图1所示。

图1 堤防结构示意图

2 裂缝试验分析

2.1 地质勘察与试验

为进一步分析裂缝的成因,在现场调查的基础上对产生裂缝段进行勘察钻探,共布置5条勘探剖面,每一条剖面上布置7个钻孔(堤顶3个,两侧坡脚各一个,两侧靠近坡脚近岸水域各一个),现场主要采取地质调查、钻探、原位测试(标准贯入试验、现场注水试验)及室内土工试验的勘察手段。

2.2 堤防裂缝

根据裂缝发展方向与堤岸走向的平面分布规律,堤防工程的裂缝可以分为龟裂缝、横向裂缝以及纵向裂缝3种类型:

(1)龟裂缝:无规律地分布在坝面上的纵横交错的龟裂缝,其间距相对均匀。产生原因是,土坝表层填土变干后收缩造成的。筑坝土料越黏、含水率越高,出现龟裂的几率也越高[2]。

(2)横向裂缝:近似垂直于堤防的横向裂缝,倾斜或垂直伸入坝内;裂缝上宽下窄,长度从几米到几十米,缝口宽几毫米到几十毫米,产生原因是堤防的不均匀沉降。

(3)纵向裂缝:纵向裂缝在平面分布上总体走向与堤防走向近似平行(局部呈弧形),分布一般多集中于堤防两侧边沿位置,基本上是呈现出铅垂式地向坝体的内部延伸,裂缝两侧多出现沉降,裂缝长度从几米到几十米不等,甚至百余米长,在长度上总体要比横向裂缝延展范围大,局部可出现裂缝的分支,裂缝宽度相比较横向裂缝一般要宽大,垂直方向延伸更长。

根据沉陷纵向裂缝产生的机理,可分为沉陷裂缝和滑坡裂缝两种。两种裂缝的主要区别是:沉陷裂缝形状接近直线(多由堤基的不均匀沉陷引起),它基本垂直地向堤身内部延伸,错距不大。滑坡裂缝是由堤坡的滑坡引起,一般呈弧形向坡面延伸,裂缝的发展过程逐渐加快,跌坝明显,错距较大,在裂缝发展后期,可以发现相应部位的坝面或坝基上有带状或椭圆状隆起[3]。

3 堤基裂缝分析

3.1 堤基结构与渗透破坏

根据勘察成果资料综合分析,区域内堤基主要可分为单一结构(Ⅱ)和双层结构(Ⅲ)两个大类[4],钻探揭露场地地层见表1。

表1 地层分层表

双层结构(Ⅱ):堤基由两类土(岩)组成,根据堤基土的空间分布与组合,双层结构(Ⅱ)又可分为两个亚类Ⅱ1、Ⅱ2。Ⅱ1结构堤基土上部由淤泥质土(③3)或粉质粘土(④)透镜体组成,下部由砂砾岩的全(⑤1)、强(⑤2)风化层组成,主要分布于桩号Z H14+280.00—Z H14+505.00附近一带;Ⅱ2结构上部由较厚层淤泥质土②或粉砂(③5)组成,下部由下部由含砾砂岩的全(⑤1)、强(⑤2)风化层组成,主要分布于桩号Z H14+705.00—Z H14+830.00。

多层结构(Ⅲ):堤基由两类土(岩)组成,根据堤基土的空间分布与组合,多层结构(Ⅲ)又可分为两个亚类Ⅲ1、Ⅲ2。Ⅲ1结构堤基土上部由粉质粘土(③4)、粉砂(③5)透镜体组成,下部由全(⑤1)、强(⑤2)组成,主要分布于桩号Z H14+505.00—Z H14+680.00附近一带;Ⅱ2结构上部由淤泥质土(③3)、粉砂(③4)、粉质粘土(④)透镜体组成,下部由含砾砂岩的全(⑤1)、强(⑤2)风化层组成,主要分布于桩号Z H14+830.00—Z H15+030.00。

工程中渗透破坏现象,是多种因素作用的结果,具有复杂性和随机性。根据堤基结构特点及岩土层分布,堤基产生的渗透变形主要分为流土、管涌两类。流土主要集中于压实填土层、粉质黏土及淤泥质土层,管涌主要发生于中砂、细砂层。

堤基砂层出露或覆盖层较薄时,若未到达临界水位,不会发生渗透破坏,当外江水位上涨超过临界水位,会导致沙沸坡降破坏堤基,引发渗透破坏。当堤基较厚覆盖层被承压水头顶穿,超出渗流场临界水位,堤基渗透变形将导致渗透破坏[5],渗透破坏多发生于洪水期。

3.2 软土的特性及堤基失稳的破坏机理

(1)高含水率,孔隙比大。根据土工试验场区淤泥质土共采取10组样品进行试验,天然含水量在16.10%~65.30%之间,平均值42.44%;液限17.80%~32.60%,平均值25.11%;孔隙比1.06~1.76,平均值1.35;天然含水率大部分大于液线指标,土体有随液限增加其含水率以及孔隙比逐渐增大的趋势。同时不同的含水率和孔隙比直接影响到土体的强度和渗透性。

(2)高压缩性。根据土工室试验成果显示淤泥质土的压缩系数0.55~1.23 M P a-1,平均值0.69 M P a-1,标准值0.52 M P a-1;压缩模量2.11~5.31 M P a,平均值3.69 M P a,标准值3.01 M P a,属于高压缩性土体。

(3)低渗透性。根据土工室试验成果显示,淤泥质土的渗透系数为1.39E-06~5.85E-05 c m/s,平均值为2.41E-05 c m/s,属于弱透水地层(局部夹砂层透镜体)。

(4)低强度。淤泥质土快剪试验粘聚力12.30°,内摩擦角7.40°;固结快剪试验粘聚力11.64°,内摩擦角11.14°;三轴压缩不固结不排水试验粘聚力3.90°,内摩擦角6.80°。土体实测表贯入试验锤击数平均值为2击。土体整体强度低,地基承载能力较差。

此外软土具有较高的灵敏度和易触变性,土体结构在受到扰动或者震动时,由于土体的结构破坏,强度会大幅度降低,软土在长期荷载作用下,除了会产生因排水固结引起的变形外,还会出现缓慢而长期的剪切变形,这种变形对上部建(构)筑物场的稳定性产生非常不利影响,而软土地基上建(构)筑物的沉降量普遍较大。这个也是产生地方两侧挡墙向外倾斜和堤顶横向裂缝产生的主要原因之一。钻探揭露场地地层物理力学指标如表2。

(5)堤基失稳的破坏机理。软土地基堤防滑动破坏的机理,当软土地基的剪应力超过抗剪强度时,土体原有力学平衡体系被打破,引起土破坏,产生不均匀沉降。主要包括两个方面:一是剪应力的增加,如堤防上部荷载因降水、人工堆载等因素产生的增大,施工震动及车辆震动等;二是土体本身强度的降低,如因降雨入渗等因素引起的孔隙水压力增大等。

根据不同软土的破坏机理,可采取两种不同的地基处理方法。一是提高土体的抗剪强度指标,如采用堆载预压、真空预压等措施;二是减小作用在土体上的剪应力,如减小堤防断面尺寸、尽量减小对软土的扰动影响等。

4 裂缝成因与对策

4.1 裂缝产生的成因分析

根据堤防设计和施工验收资料分析,堤防设计填土压实度要求≥93%,土料碾压单元质量评定表压实指标合格率100%,说明堤防填筑时质量满足设计要求。

依据勘察堤身填土层试验指标统计分析,液性指数平均值0.14,标准值-0.04,堤身填土以硬塑和坚硬状态为主,说明堤身填土承载力较高,压实度较好。

根据现场调查结合监测数据及地质资料成果综合分析,产生裂缝的主要原因有以下三个方面:

一是不均匀沉降。根据地质钻探资料产生纵向裂缝比较集中且宽度较大的堤段,地基分布稍密~中密状粉砂、可塑状粉质粘土以及淤泥质土等地层,淤泥质土含水量高、抗剪强度低、压缩性高、固结稳定时间长,并有触变性、流变性和不均匀性的特点,因此上部车辆荷载过大及行驶中产生的震动会对堤防基础产生不均匀沉降。

二是水流作用。堤防一侧为东江,另一侧为东引运河,两岸存在一定的水头差,尤其是在东引运河高水位运行时水头差更大,在高水位及渗水作用下,由于土体的抗剪强度变低,靠近高水位侧的堤防水位骤降易引起砂土与粘性土孔隙水压力分布不均,导致局部的不均匀沉陷,导致堤身产生裂缝。汛期两侧河水位变化较大,堤脚长期浸泡,土体中水压力急速升降、长时间水流作用出现渗透破坏作用,部分细颗粒被带走,局部出现接触冲刷、管涌等现象,导致堤身下部出现滑动,造成堤顶裂缝。堤顶横向裂缝产生的主要原因是堤基产生渗透破坏,局部水土流失,导致堤身下陷产生横向裂缝。

三是车辆超载与震动。堤防设计的堤顶为双向4车道,来往车辆较多,车速较快,加之部分重型货车的荷载较大,车辆超载等因素对堤身产生的震动作用,导致基础下部的软土层与砂土层产生一定的液化或变形;加之基底的土层性质在空间分布上不均一,产生不同程度的沉降,导致裂缝产生。而裂缝出现后在雨水下渗、堤顶各种车辆的荷载及震动双重作用下,不断加剧裂缝的发育,导致裂缝不断加深、加长,而裂缝的加深加长又会加大雨水下渗的总量,恶性循环导致堤防裂缝不断变宽变深。

以上三种成因相互影响、共同作用,使堤身的裂缝不断地加宽、加深,发展速度也越来越快。

根据本次勘察成果资料与前期勘察成果对比,出现裂缝堤段的堤基普遍存在软土层、稍密至中密状的砂土层,局部堤段的软土层贯穿堤基,堤基条件相对较差。从裂缝的平面分布位置及裂缝发展趋势分析,裂缝的发生、发展,与堤基地质条件关系密切;经对比发现软土分布广泛堤段裂缝发展迅速,裂缝宽度相对高于局部分布软土、砂土的堤段,综合判断地层对裂缝的发生、发展影响较大。分布有软土和砂土的堤段均出现不同程度裂缝,裂缝分布与堤基结构关系密切。

4.2 地基处理建议

根据勘察资料显示场地内局部地段浅部地基土稳定性较差,属不均匀地基,下卧存在软弱土层,建议对下部的软弱土层进行地基处理,可采用高压旋喷等措施加固软土层,提高土体的强度,建议对堤防两侧坡脚位置考虑进行水泥搅拌桩处理,基础持力层可考虑选择粉质粘土④及其下部的基岩地层作为基础持力层。

裂缝段的地层均进行开挖回填处理,其优点是施工较方便,工程投资小;缺点是裂缝较深时,开挖回填量较大。采用充填灌浆处理,利用浆液高压力充填堤身、堤基位置已有的裂缝、孔隙等隐患部位,以达到加固堤坝的目的。其优点是适用于范围较大或情况复杂的裂缝处理;缺点是施工较复杂,工程投资较大且施工质量检验困难。

对于局部堤段纵向裂缝宽度较小,范围不大的裂缝可采用带状挖补、灌封、贴缝或者组合方式处理,贴缝材料可采用热粘式贴缝胶和自粘式贴缝胶,施工环境温度应高于5℃,在路面干燥状态下施工,施工作业时间宜选在非汛期,最好是10月份至次年2月份期间[6]。

5 结语

堤防产生裂缝主要与堤基的地层岩土特性、堤基结构、水利条件及堤防的结构荷载关系密切,不同环境造成破坏的表现形式也不相同,裂缝除上述因素外受到外界各种客观因素的影响较大(降水、震动、荷载等),在发现堤防出现裂缝后,应及时分析观测裂缝的发展趋势,达到一定程度后应及时进行加固处理,以保证堤防的正常运行安全。[1]宋金华,张彩利,张雪华.路基路面工程[M].北京:人民交通出版社,2006.