文昌市6 种不同植被类型脊椎动物调查分析研究

2021-08-11洪仁辉薛杨雷湘龄林之盼宿少锋王小燕

洪仁辉,薛杨,雷湘龄,林之盼,宿少锋,王小燕

海南省林业科学研究院(海南省红树林研究院),海南海口571100

海南文昌航天发射基地承担着中国发射深空探测航天器、地球同步轨道卫星、大吨位空间站和大质量极轨卫星等任务,主要作用是发射中国新一代大型无污染、无毒的运载火箭[2-3]。

航天发射活动同所有人为活动一样都存在着破坏生态环境的风险,由于设计失误、发生试验或运行事故以及废物不能有效的利用等原因,都会给自然环境和森林生物多样性带来损害[4]。酒泉、西昌、太原三大内陆发射场都坐落在人口相对稀少的西北地区[5],对在人口密集的沿海热带地区建设火箭发射场带来的环境问题,国内尚缺乏系统性研究。文昌航天基地临近的区域人口密集,工业、农业、旅游业较为发达,社会经济发展水平较高,同时其生态系统多样,陆地生态系统独立脆弱。为了对文昌航天发射基地的绿色航天理念进行充分的例证及分析火箭发射前后是否会对脊椎动物的活动情况产生影响,该研究对文昌航天发射核心区和缓冲区不同植被类型中的脊椎动物进行抽样调查,建立火箭发射前后脊椎动物资源动态变化数据库,实现对火箭发射前后脊椎动物资源的动态监测,以期研究成果能为文昌绿色航天发展提供科学的参考依据。

该研究在文昌市选择6 种不同植被类型包括混交林、湿加松林、木麻黄林、椰子林、次生林、半红树林设立6 个监测固定样地,开展文昌航天发射前后2019年7 月~2020 年11 月年的脊椎动物活动特性调查。

1 研究区概况和方法

1.1 研究区域概况

文昌市地处海南岛的东北部,文昌航天发射基地位于文昌市的龙楼镇,处于热带北缘,具有热带和亚热带气候特点,属热带季风岛屿型气候。年平均气温22℃~27℃,年光照为1750h~2650h,光照率为50%~60%;雨量丰富,年均降雨量1721.6mm,但时空分布不均,干、湿季明显,春旱突出;文昌三面环海,海岸线长,时有潮湿海洋气流入侵,因此沿海具有特色的海岸植被景观,属于热带季风雨林区,其优越的生态环境为物种多样性提供了良好的生存和发展条件。

1.2 监测样地的设置

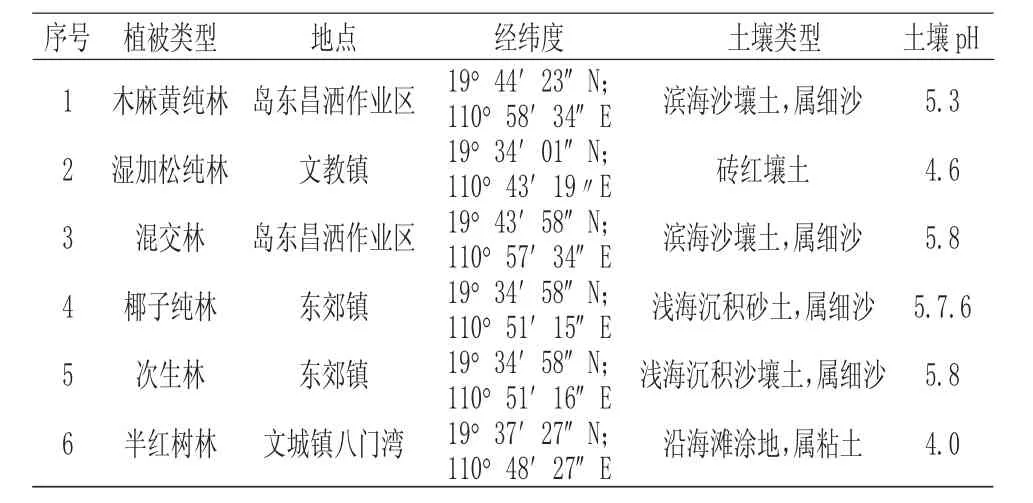

在文昌航天发射基地核心区及缓冲区周边的湿加松林、混交林、木麻黄林、椰子林、次生林、半红树林等6 种典型植被类型中各布设1hm2样地1 个,共6 个固定样地(表1),根据航天发射任务进行发射前和发射后的脊椎动物资源调查。

表1 不同植被类型样地位置及立地条件Tab.1 Plot location and site conditions of different vegetation types

1.3 调查方法

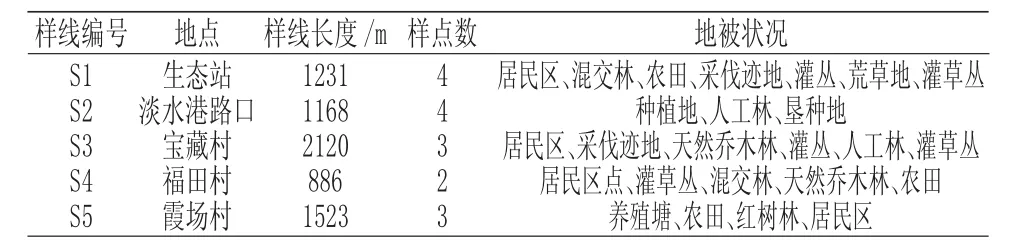

在湿加松林、混交林、木麻黄林、椰子林、次生林、半红树林6 个典型森林植被类型样地中依据实地情况设置5 条样线,为了提高调查的准确性,结合各条样线上的植被分布及合理设置间距,同时在5条样线上加设16 个调查样点,基本情况见表2。

表2 动物调查样线及样点布设位置Tab.2 Animal survey line and location of sample points

样线调查法:在样线上依据提前拟定的路线和方向,保持约2.5km/h 的行走速度,在调查过程中,分别仔细观察样线前方及两侧,及时对观察到的所有脊椎动物和听到的动物鸣叫声进行记录,包括遇见的时间、物种的名称、出现时的行为和距离、周围的植被。

样点调查法:以设置的样点为中心,在20min 内对四周出现的脊椎动物及动物鸣叫声进行记录。

2 结果分析

2.1 脊椎动物资源调查结果

该次调查时间为2019 年7 月~2020 年11 月,有4 次调查在火箭发射前进行,其余6 次调查在火箭发射后进行,在此期间对航天发射核心区及缓冲区共进行了10 次调查。

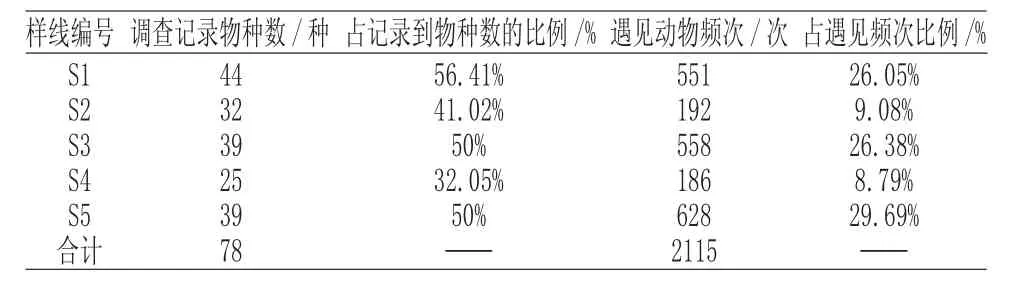

5 条调查样线及周边调查共记录到陆栖脊椎动物4 纲17 目32 科78 种。其中,S1 样线统计的物种数有44 种,在5 条样线中记录的物种数最多,占调查物种总数的56.41%;其次为S3 和S5 样线,均为39 种,占比为50%;S2 样线为32 种;记录到物种数最少的为S4 样线,物种数为25 种。

在10 次调查记录中遇见动物的总频次为2115次,其中,S5 样线是遇见动物频次最高的样线,为628 次,占总频次的29.69%;其余的依次为S3、S1、S2、S4,占比分别为26.38%、26.05%、9.08%、8.79%,详见下表3。

表3 5 条调查样线物种数分布比例Tab.3 The distribution ratio of the species in the 5 survey transects

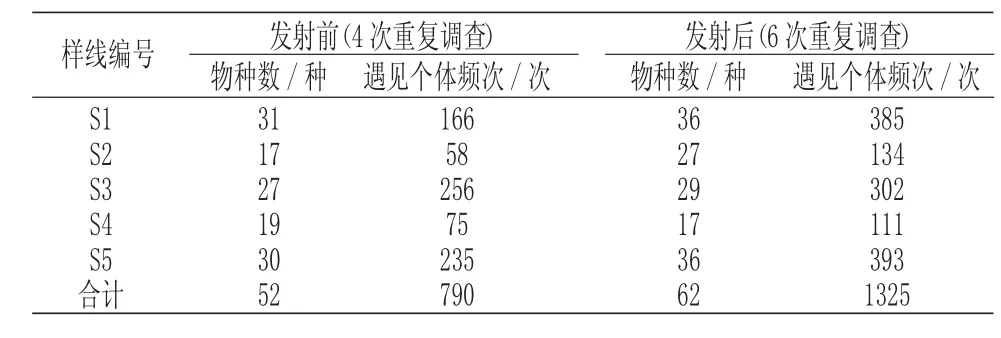

在火箭发射前后对核心区及缓冲区的脊椎动物活动情况分别进行了4 次和6 次的调查,根据对统计结果的分析,发射前调查样线共发现52 种物种,占所统计物种数的66.67%,遇见的个体频次为790次,占总频次的37.35%;发射后记录的物种数为62种,占所统计物种数的79.49%,遇见的个体频次为1325 次,占比为62.65%(详见表4)。

表4 5 条调查样线发射前后物种数遇见频次所占比例Tab.4 The proportion of the species encountered before and after the launch of the 5 survey lines

根据该次调查所统计的结果,遇见动物的总频次为2115 次,单个物种出现频次最高的为227 次,为暗绿绣眼鸟;其余物种出现频次较高的是246 次和171 次,分别为鹊鸲和棕背伯劳,因此暗绿绣眼鸟、鹊鸲和棕背伯劳均为航天基地核心区及缓冲区的优势物种。如白腰鹊鸲、黑喉石即、黄嘴角鸮、青脚鹬、小白鹭、白腰雨燕、变色树蜥、红喉鹟、黑鹎、鳞头树莺、松雀鹰、蓝矶鸫等在调查过程中仅出现1 次,在调查区域为局部分布或为该区域的稀有种。而白胸翡翠、黑翅鸢、小白腰雨燕、八哥、鹊鸲、棕背伯劳、褐翅鸦鹃、黑喉噪鶥、暗绿绣眼鸟、珠颈斑鸠和家燕等在调查样线中均有分布,因此这12 个物种是该区域的广布种。

2.2 哺乳动物资源调查结果

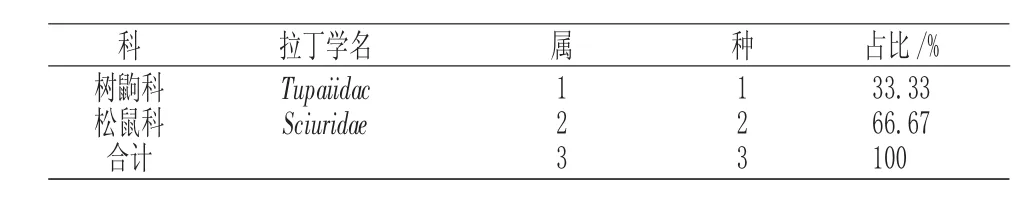

经该次调查记录,哺乳类动物有2 目2 科3 种,在调查记录到的78 种脊椎动物中占比为3.85%。哺乳类组成以松鼠科为主,共计2 种,树鼩科1 种,花松鼠为特有亚种,其中,树鼩属于国家Ⅲ级保护物种,赤腹松鼠和花松鼠被列为省级保护动物。

表5 哺乳类动物记录情况Tab.5 Mammal records

2.3 两栖类动物资源调查结果

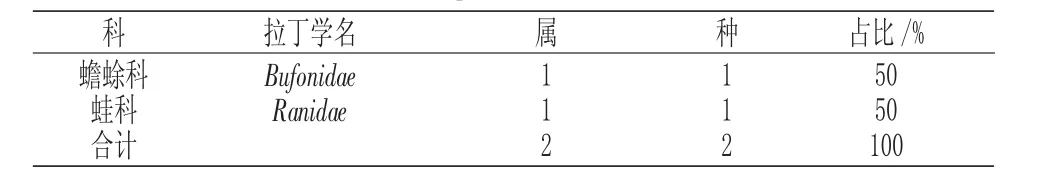

两栖类动物有1 目2 科2 种,在调查记录到的78 种脊椎动物中占比为2.56%。调查到的两栖类动物以蟾蜍科和蛙科组成,其中,沼水蛙被列为国家Ⅲ级保护物种和省级保护物种。

表6 两栖类动物记录情况Tab.6 Amphibian records

2.4 爬行类动物资源调查结果

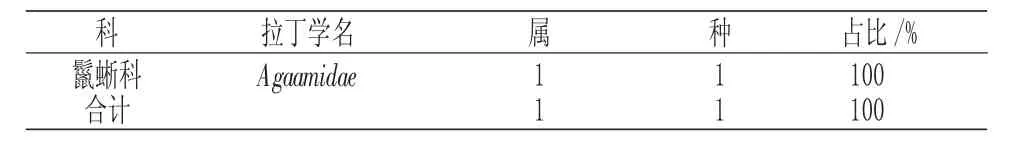

在调查记录中爬行类动物仅有1 目1 科1 种,为变色树蜥。

表7 爬行类动物记录情况Tab.7 Reptile records

2.5 鸟类资源调查结果

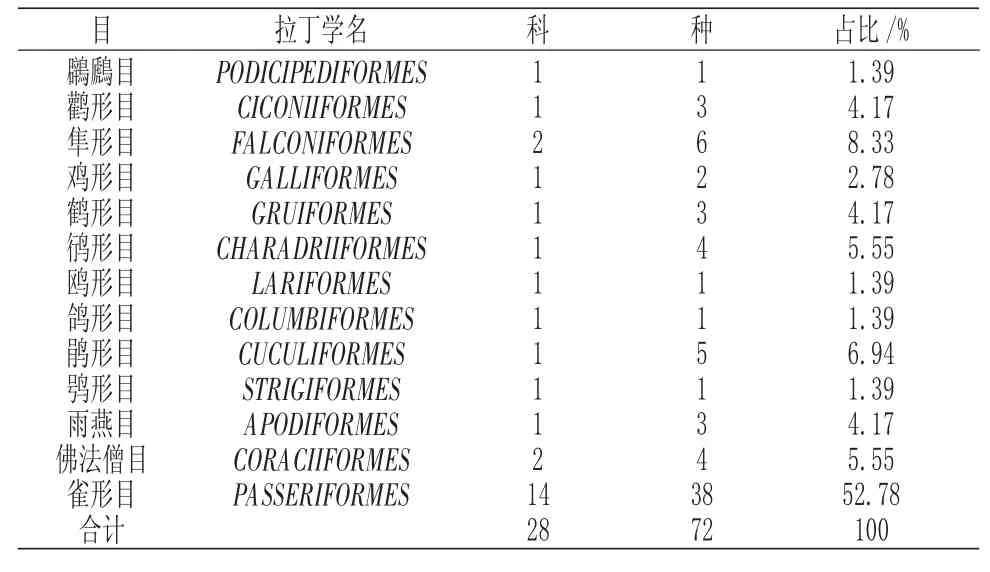

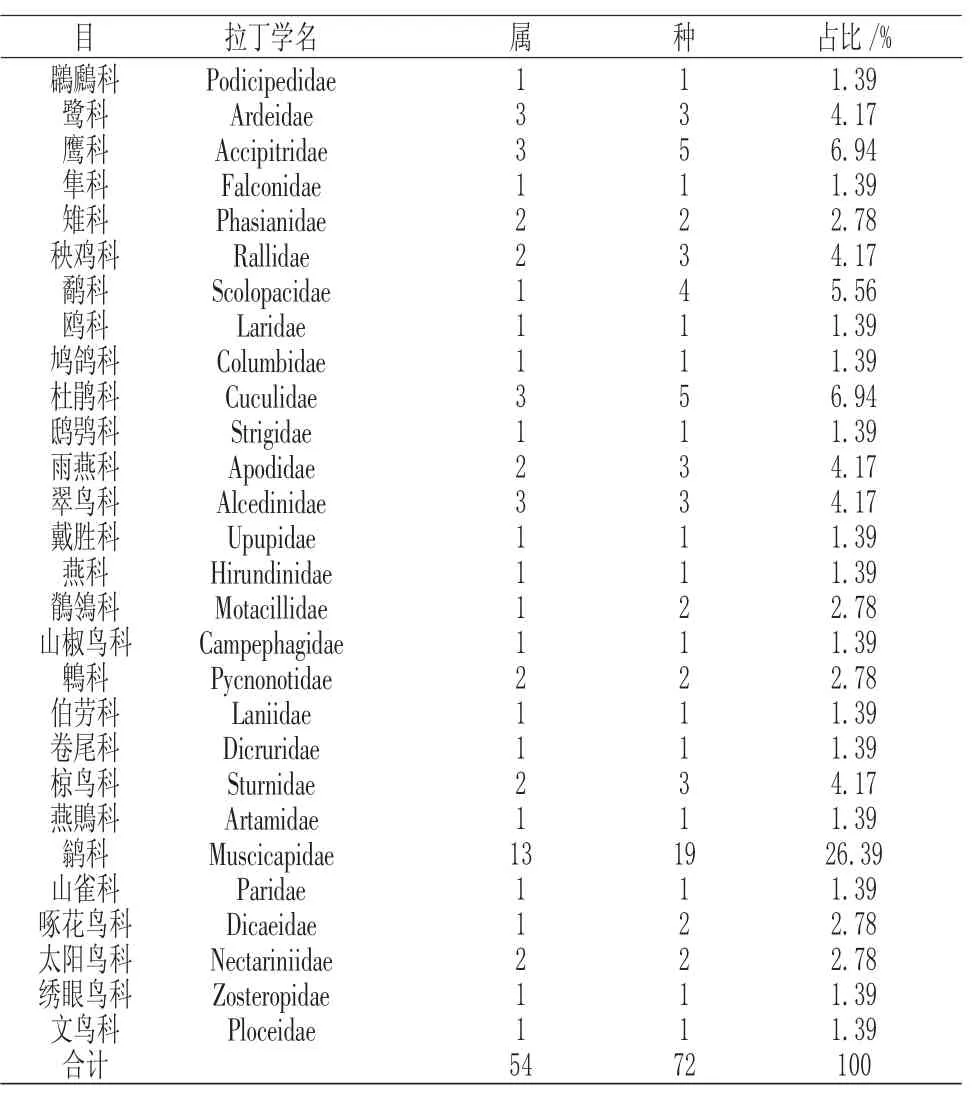

鸟类共有13 目28 科72 种,在调查记录到的78 种脊椎动物中所占比重最大,为92.30%。鸟类组成以雀形目为主,共计14 科38 种,在所有鸟类中所占比例为54.55%;其次为隼形目,共计2 科6 种。其中有部分物种被列为国家保护动物和省级保护动物,如:褐耳鹰、白尾鹞、领角鸮、褐翅鸦鹃、黑翅鸢、松雀鹰、原鸡和小鸦鹃等9 种被列为国家Ⅱ保护动物;池鹭、鹧鸪、大山雀、白鹭、苍鹭、白胸苦恶鸟、白额燕鸥、绿嘴地鹃、八哥、乌鸫、黑喉噪鶥、矶鹬、青脚鹬、黑水鸡、林鹬、珠颈斑鸠、白头鹎、纹胸鹪鹛、乌鹟、蓝矶鸫等20 种被列为省级保护动物;有异危物种原鸡、小鸦鹃、黑翅鸢、褐翅鸦鹃等4 种及稀有种褐耳鹰共5 种被列入中国红皮书名录;褐耳鹰、领角鸮、白尾鹞、黑翅鸢、松雀鹰、红隼等6 种被列入CITES 附录Ⅱ。

表8 鸟类主要目记录情况Tab.8 Major order records of birds

表9 鸟类主要科记录情况Tab.9 Major family records of birds

3 结论

(1)根据对航天发射基地核心区及缓冲区脊椎动物的调查,共有脊椎动物4 纲17 目32 科78 种,其中以鸟类的分布为主,有13 目28 科72 种;哺乳类动物有2 目2 科3 种;两栖类动物有1 目2 科2种;爬行类动物仅有1 目1 科1 种。据分析,在调查过程中遇到两栖、爬行及哺乳类动物较少,不仅与调查区域内存在该物种数较少有关,与采用的调查方法及时间也存在一定的关联。

(2)火箭发射前统计的物种数为52 种,发射后统计的物种数为62 种,其间并不存在明显变化,因此与火箭发射并不存在显著的联系,而是与前后的调查次数和时间段有关,发射后的调查次数较多,且调查时间较长。

(3)研究设置5 条样线统计的脊椎动物物种数和遇到动物的频次不同,主要原因是布设各条样线的长度及样线上的生态环境不同,造成了各条样线调查结果存在一定的差异。