建筑师手作景观小品

2021-08-11朱玲魏宜

朱玲 魏宜

沈阳建筑大学

风景园林,大到山岳格局,小到一尺庭院,既影响生态、环境、经济,也影响风格、审美、情绪。小尺度景观里越来越多地运用标准化、工厂化的构件进行现场的拼装组合,虽使人感觉似曾相识的亲切,却也有模棱两可的隔阂感。在一次设计实践中,我们努力说服业主和施工单位,把本该标准化设计的一些树池单元改由建筑师进行现场设计和施工。没有设计图纸,建筑师现场感受材料,心、手、意相通。黑格尔说:“熟知未必真知”,认识是从基本材料单元尺度拓展到建筑尺度甚至城市尺度的,这个扩展是思维一定程度的积累和升级。琐碎和平庸的材料单元,通过观察和整理,丰富之后跳脱其物化本体,成为实现理想认知的载体,这个过程是精神和生理的愉悦。

1 相提并论&异质同构

建筑与景观是古老的相生关系,一直以来都不可分割。建筑从原始棚屋逐渐走向舒适的居所,自然环境影响了在地人群的思维方式、行为方式,也影响了建造方式和景观表达方式。风景园林同建筑一样作为人类文明和发展的重要载体,正在扩大的景观设计阵营可以吸收建筑设计这个成熟的阵营里最好的或比较有效率的东西。

无论是城市尺度的空间设计,还是微小到只有1.2m见方的景观树池设计,都可以从整体构成手法组织不同的景观语汇这一切入角度对整体的场地和不同尺度的空间进行设计和思考。基于现代社会发展的构成艺术,从科学领域开始不断拓展、蔓延进而影响到了现代社会的诸多领域。立体主义绘画、德国构成主义、荷兰的新造型主义对现代主义建筑设计的影响更是不言而喻。在此趋势下,景观设计也形成了当代主义景观的设计手法[4]。在大尺度的空间中进行设计在景观行业中屡见不鲜,同时在较小的尺度上对于构成与景观语汇进行转换也能体现景观设计精髓。就如同在自然状态下衍生的建筑语汇表达一样,一切都看起来那么的不同,但又那么的相同。最初对整个手作树池活动的创作灵感便来源于此。

在创作之初,我们选择了多种不同肌理的材料,通过构成与肌理的表达来实现情感空间的双重语义表达。选取的材料一共有四种(图1):完整的瓦片,加工成只有2cm宽的条形并将其横向放置,使之形成瓦片集合横截面为弯曲的肌理效果;树皮碎屑,一种富有生物特性的材质,充满了空隙感和可塑的生命要素,赋予整个材料以有机构成感;石子和透水混凝土粘合剂,得益于其可塑的特性,在塑性阶段和干燥阶段会形成不同的空间效果。对材料进行辨识来组织每一个设计,是整个创作过程中最重要的部分;于差异中构建统一的灵思,更是赋予了设计“异曲同工”的和谐韵律。将几何构成的方式运用在1.2m×1.2m的树池篦子设计中,图形关系将各个材料元素有机地组织在一起,将每种材料构成的形态进行重新组织,重构材质的线条与肌理,最终形成以构成为基础材料元素的有机形式主体。

1 现状准备的基础材料

2 选择偏好&对立统一

经济学原理说:“选择的成本是放弃了的那部分的最大价值”[1]。亨利•列斐伏尔在论述人与人关系与矛盾异化时引用马克思《1844年经济学哲学手稿》:人的肉体生活和精神生活同自然界不可分离,这就等于说,自然界同自己本身不可分离,因为人是自然界的一部分[2]。建筑师既与自然贴近,又与自然分离,既是与自己的分离又是与物化的分离,精神境界的追求大于物我的实现。建筑师对形式和精神的偏好,是放弃了什么吗?

建筑师每一次设计都是与使用者在时间相差的空间中的对话。设计者用怎样的心态对待他的作品,作品也会怀有同样的情感与使用者隔空进行精神层面的信息传递。科技的快速发展,仿佛带领着人类向更智能的未来前进,数字与信息、批量与模块化复制不断被强化,也因此很多人被赋予强者的标签,可越是这样我们越渴望在更多有人情味的空间中寻求生命的滋养。

建筑设计的理论体系一直是紧随社会发展的脚步而演变的,随着不同哲学体系的发展,艺术哲学也一直紧随其后,相应地建筑师如同哲人般的精神领域追求也一直随着整个社会体系发生着变化。建筑师的精神偏好一直引领着建筑领域不断更新和向前,在精神领域引导下的物质空间被设计师一次又一次地传递给所有曾经在空间中被洗礼的人们,也给更多灵魂以精神层面的诠释与引导。

无论是中国传统天人合一理论中所寻求的山水格局建筑与景观,还是西方人本主义的建筑与景观,不同的文化背景促成了不同的建构形式,但是却从未隔断过建筑与景观的联系。纵观历史,每一部分都不是独立进行的。无论是在建筑的语汇下指导景观,还是在景观的尺度下控制建筑,人们往往都在追求二者的和谐统一。

而恰恰是这种和谐的统一体,将整个人类的建设历程不断地向前推进,孕育了一代又一代人类的进步,愉悦着人类本来严肃甚至是敬畏的人生旅程。人们也在包容着不同精神的场所中体悟着、寻找着人生的意义。

3 复杂多变&简约易懂

“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”“无色令人目眩,五音令人耳聋。”——《道德经》

我们在纷繁复杂中运用“异质同构”“空间转译”“山水意象”等手法实现美善相生,实现精神愉悦。现代建筑在构成主义的影响下产生了一批又一批的精彩作品。在不同的设计背景下运用相同精神层面的思考,物化的外在结果有着异曲同工的妙处。现场的每一样材质都有着不同的解读方式。

设计者将瓦片的切片摆作相切圆连接,形成线性的整体结构后又将整体的线性框架以两种材料填充,形成以线性与肌理相互和谐共生的整体(图2)。

2 类构成主义的树池设计一

以线性的构成比例形成的三个面状要素,每种要素以一种材质或多种材质搭接的方式进行平面重构。在秩序中寻找对比与相容,形成和谐的艺术有机体。也是在向彼埃•蒙德里安致敬(图3)。

3 类构成主义的树池设计一

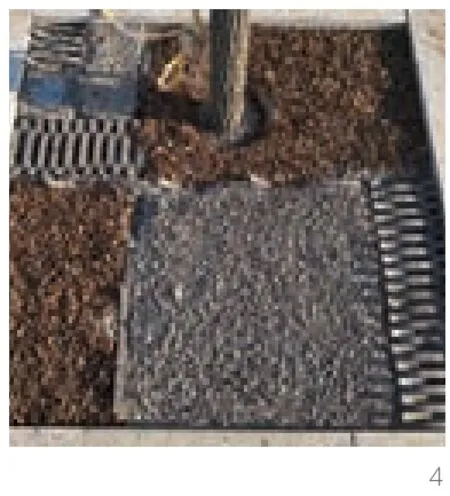

用瓦块的切面和透水混凝土材质形成对比与互动,不同数量不同厚度的瓦片截面在横向的秩序下形成不同的间距,进而有了韵律美感。不同厚度的瓦片截面与透水混凝土材质形成了不同的面状要素,赋予其具有横向韵律的整体构成感(图4)。

4 类构成主义的树池设计二

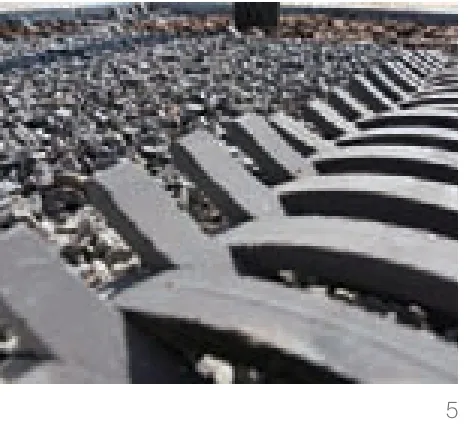

设计者巧妙地利用了瓦片的弧度,在平行于瓦片长边的方向,每一个瓦片距离上个瓦片向后倒退固定的距离。相邻的一组瓦片以反向的弧度向后退线,如波浪般凹凸的造型构成了线条的韵律感。将其视为一个整体嵌入新的面状要素,形成了对立同一的和谐体,凝固却又不失动感(图5)。

5 类构成主义的树池设计二

空间的转译和轮回是建筑师永恒的追求和不变的主题。平面的需求和立体的建构使得方寸之间有了更灵动的语言和遐想。设计师用不同材料建构了不同空间性质,材料的对比形成虚实的对比(图6,7)。

6 韵律与统一原则下的树池设计一

7 韵律与统一原则下的树池设计二

中国古典园林素有利用山水意象造景的传统,在小场景中体现较多。同时在日本的传统园林设计中,在微小的尺度下运用当地的造景要素重组合并、以小见大的手法也屡见不鲜。

此次设计实践中,也有建筑师在手作中利用现有的材料要素,审视其自身架构的特点和性状,运用不同的砌筑方式形成了山水意象般的整体。

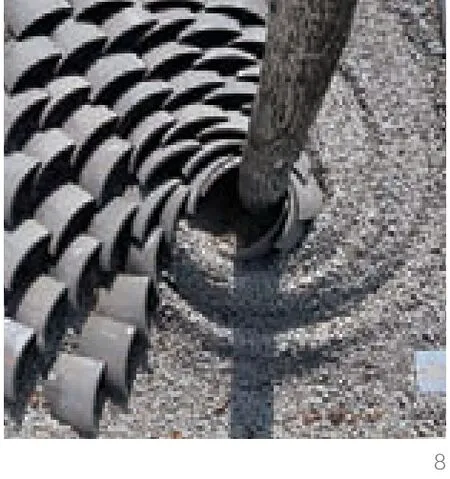

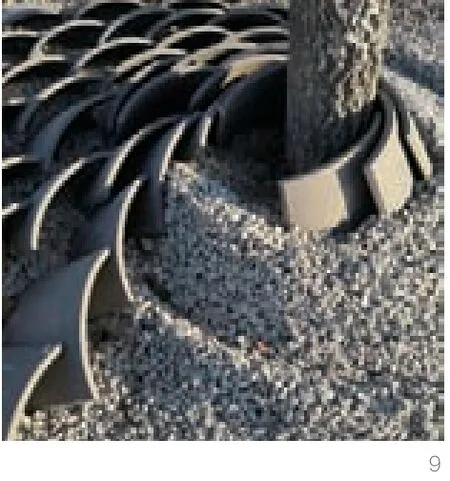

设计最开始由瓦片的形态引申到对于海洋的想象,由此有了整体的设计构思。如同太阳般的滤水口赋予了整体图案旭日初升的意象。从另一个角度还可以发现“海洋”似乎又有莲叶亦或是屋檐的隐喻(图8)。同一个图案可以让不同的人看到自己眼中的“哈姆雷特”。同样以形态隐喻的设计,通过要素与图形的直接要素转化,来表达设计者的意图。运用瓦块切片在平面形成的如山水画般的线条描述了精卫填海的动人传说(图9)。

8 类立体主义的树池设计一

9 类立体主义的树池设计一

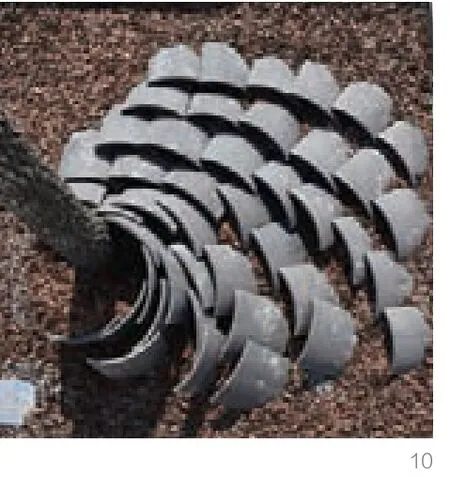

如莲花入水般的图形意象令人遐想。由瓦片在水平方向叠加的形式将瓦片自身的结构优势发挥得淋漓尽致。在不同视角下形成了不同的组合形式,仿佛莲花入水般枯山水的别致景色。以小见大,形成了独特的城市绿化景观(图10)。

10 类立体主义的树池设计二

11 隐喻树池设计一

12 隐喻树池设计二

13 隐喻树池设计三

尽管树池尺度相对较小,但却饱含着设计师们的满满热情。本可模块化的设计,因为头脑风暴而凸显出其特有的品质。整体设计也因为设计者和使用者在不同维度的空间中产生了新的对话而使冰冷的城市多了一丝温暖,有了些许不同。方寸之间,构建了一种与众不同的理想关系,适宜的建造技术形成了文化内涵的在地表达。与众不同的乡土材料让设计师们对自然的思考更为深入,更加有机,建造的过程也给设计师带来更多的惊喜。