《夏日游石淙诗并序》《书谱》

2021-08-10马斌

马斌

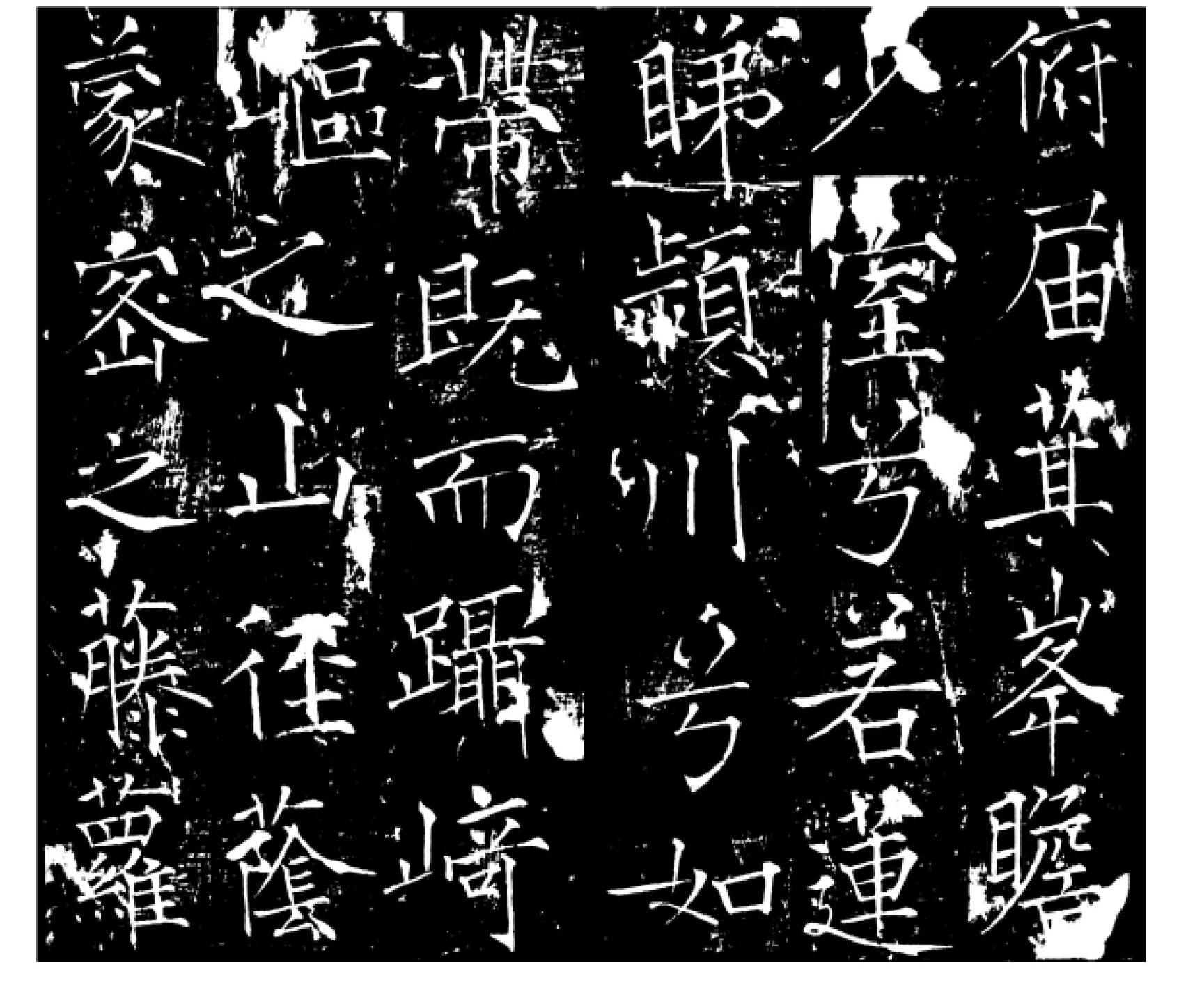

【作品概况】《夏日游石淙诗并序》为“石淙河摩崖题记”之一。“石淙河摩崖题记”刻于唐久視元年(公元700年),高370厘米,宽370厘米。楷书。39行,行42字。此为河南省最大的摩崖碑刻,分为《夏日游石淙诗并序》和《秋日宴石淙序》两部分,前者为武则天撰,后者为张易之撰,均由薛曜书。

【观典赏析】《夏日游石淙诗并序》是薛曜的代表作。薛曜与薛稷同一师承,书学褚遂良,但不是对褚遂良亦步亦趋的模仿,而是加以发挥,有所创造,比褚书险劲,更纤细,在当时享有大名,被后人评为“宋徽宗瘦金体之祖”。薛曜的存世作品极少,因而此作十分珍贵。此作瘦硬有神,用笔细劲,结体疏朗。清叶昌炽评:“其转折之处运笔太重,如黛干霜皮,礧砢多节,又如侧出之水竹箭,奔腾至千里,一曲之处,忽搏而过颡,不免捉衿肘见矣。余谓必欲学曜书,尚不如《封祀坛铭》,不失河南三龛矩鑊。”《夏日游石淙诗并序》明显特点是:望之有“草绿池塘花满溪”的春明景和之感。

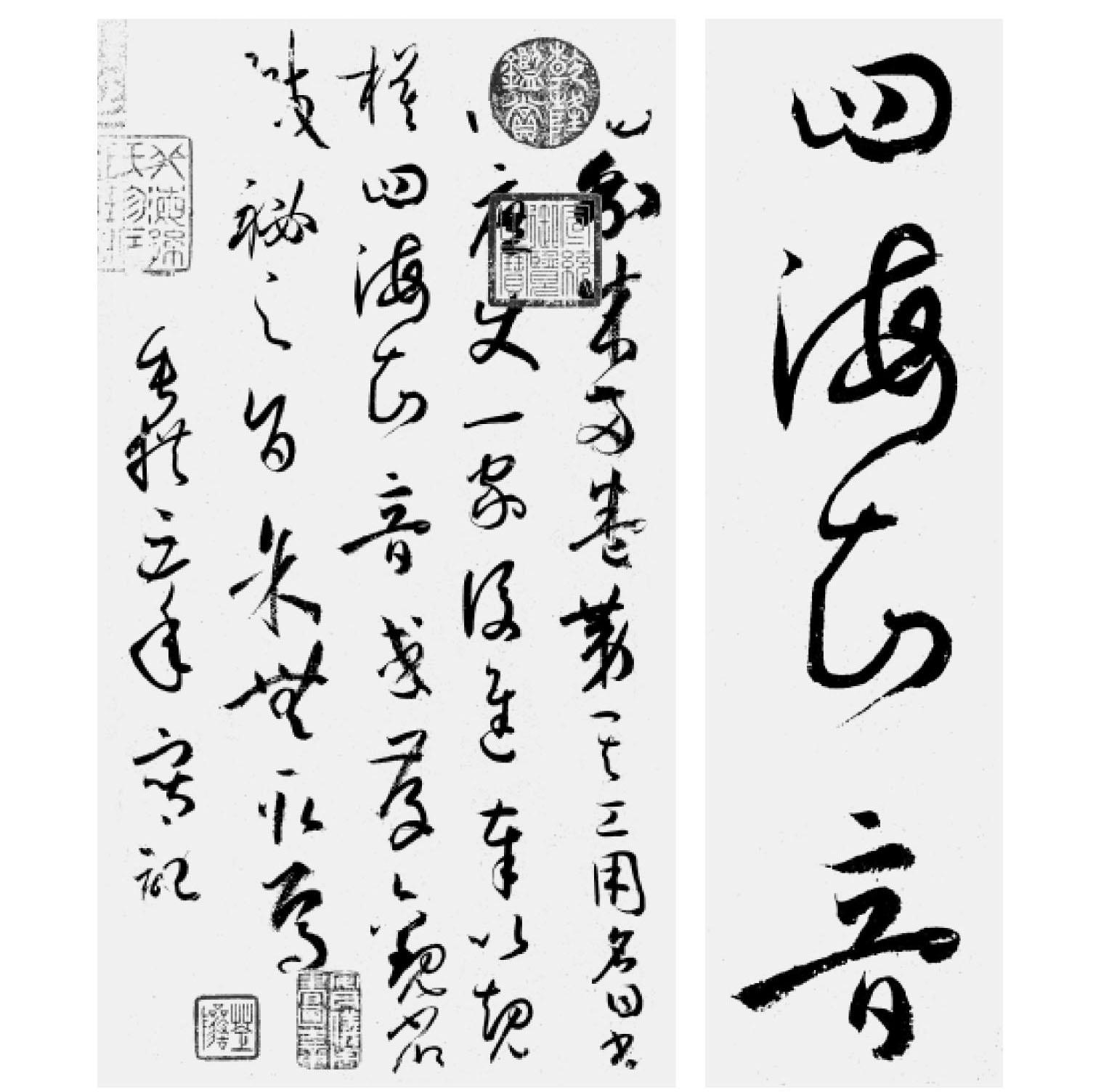

【作品概况】《书谱》为唐孙过庭撰并书,墨迹本,书于垂拱三年(公元687年)。草书。纸本。纵27.2厘米,横898.24厘米。每纸16~18行不等,行8~12字,共351行,3500余字。《书谱》在宋内府时尚有上、下两卷,下卷散失后,现传世只有上卷。真迹藏台北故宫博物院,俗称“真迹本”。

【观典赏析】《书谱》是中国书学史上一篇划时代的经典论著,奠定了书法理论的基本框架。“古不乖时,今不同弊”奠定了书法美学的理论基础。笔法源于王羲之,但更为隽拔刚断、富于变化,笔笔规范,极具法度。最具有特点的是横画和长点捺,先顿笔重按,后顺笔出锋,使一笔中陡然出现两种变化,波澜跌宕,神采顿生,创造出“丹崖绝壁、渴猊游龙”的特色。宋米芾说:“过庭草书《书谱》,甚有右军法。作字落脚差近前而直,此乃过庭法。凡世称右军书有此等字,皆孙笔也。凡唐草得二王法者,无出其右。”后者好评者众,尤以明孙承泽之评最为公允,他说:“唐初诸人无一人不摹右军,然皆有蹊径可寻。孙虔礼之《书谱》,天真潇洒,掉臂独行,无意求合,而无不宛合,此有唐第一妙腕。”清朱履贞说其“全法右军,而三千七百余言,一气贯注,笔致具存,实为草书至宝”。《书谱》是珠联璧合、书文并茂之作,既是历代书家必读之书,又是学习草书的经典范本。 (马 斌 推荐)