浅谈日本物哀美学

2021-08-09江明蔚

江明蔚

摘 要: 与“幽玄”“侘寂”并称为日本传统三大美学特征的“物哀”是日本古典美学中的重要审美概念,随着时代的推移,“物哀”美学早已融入当今日本文坛、影视和社会等各个方面,成为日本审美文化的重要代表。本文旨在探源日本物哀美学的同时,结合《源氏物语》等作品浅析“物哀”对日本现代社会的各种影响。

关键词: 物哀 《源氏物语》 美学

一、范畴探源——从“哀”到“物哀”

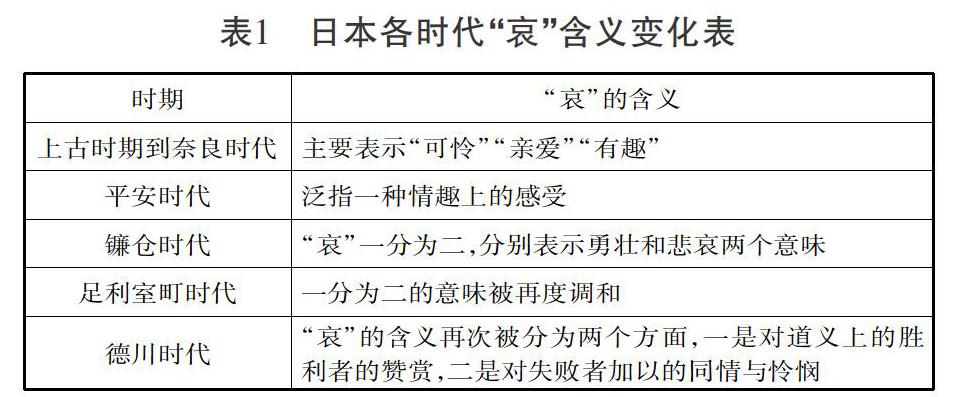

“物哀”作为日本古典美学中的重要审美范畴,早已成为日本文学的创作传统之一,其演变经历了一个漫长的历史过程。“物哀”一词首次出现在江户时代,由日本国学大家本居宣长概括提出:宣长于1758年在《安波礼辩》中以“物哀”一词阐述当下日本文学中存在的某种特质,即人们喜于把日常接触世界时内心的感受与体察进行细腻的全然记录,或许是面对自然时旁观者式无能为力的感慨,又或许是接触社会后沉浸式的真切体悟,但通常集中在对流光易逝和世事无常的深刻咏叹,是体现人们哀怜悲悯情绪的重要表征(1)。

“物哀”的概念最早可以追溯到日本第一部诗歌总集《万叶集》,但在日本的古籍中并没有能够和“物哀”相对应的确切词汇,在日语假名发明之前只有“安波礼”的含义可以大致对应汉字的“哀”。根据日本《古语辞典》中的相关解释,“あはれ(安波礼)”其实就是人们出生后发出的第一声叹息,指人们在情感受冲激后的自然发声,即“啊”“呀”,无论触发点是自然万物还是人生现实。平安时代的斋藤广成在其著作《古语拾遗》中将“哀”解释为一种叹词:“当此之时,上天初晴,众俱相见,面皆明白,相与称曰‘安波礼,言天晴也……。”“记纪神话”中天照大神刚诞生后用神力驱散黑夜,将光明带回世间时,终于能看清彼此的众神高兴地呼喊:“安波礼!”(2)

辞书《大言海》将“哀”分成三种词性进一步阐释:首先作为感叹词,“哀”保留了历史进程中最原始的含义,即现代汉语中的“啊”“呀”,泛指人一切情感的抒发;当“哀”是名词用法时,既可以表达赞赏和疼爱,又能体现哀伤和怜惜,它将两种看上去截然不同甚至互相矛盾的语义巧妙地包含在同一个词中,兼具积极和消极两方面的内涵,这里的“哀”包含的其实是一种静观的精神态度,正是这种静观态度使“哀”从根本上带有“爱”的双重性质和意味——无论是可爱还是怜爱。

为了进一步研究《源氏物语》,本居宣长在《源氏物语玉小栉》中首次提出了“物哀”的概念,即“物的哀”,本义是以“哀”为原型进一步概念化延申出的慨叹。这里的“物哀”不再局限于人与人之间的复杂情感,还囊括了人们日常所能触及到的社会生活和各种自然现象,如落樱和残月等。

二、物哀与《源氏物语》

《源氏物语》作为日本古典文学的巅峰之作,其“物哀”的审美思想引领了整个平安时代的文学潮流,并成为“和风文化”的主要内容与养料。据统计,《源氏物语》全书中共出现“哀”字1044次,“物哀”14次。

本文将《源氏物语》中的“物哀”含义分为以下四層:

首先,《源氏物语》主要讲述了光源氏和多位女子的恋情,“哀”字使用频率最高的含义是表示积极正向的爱恋与倾慕,如《贤木》卷:“(あわれ)就在此刻吗?于是想起了野宫‘あわれ。”这里的第一个安波礼表达的就是“哀”字最广义上的爱恋,第二个安波礼表达的则是偏消极向的哀怜情感。又如《明石贴》中光源氏被流放后回忆往昔热闹欢娱感慨:“往日由残年父母细心照料,虽不知福于何处,但春花秋月等闲度,倒也单纯无忧。曾推想恋情婚嫁本乃今生幸事,岂料结局竟这样悲哀!”这里的“哀”也是一样消极的“哀怜悲伤”用法(3)。

除了情感价值的含义取向之外,“哀”的审美内涵被《源氏物语》挖掘并运用,如《蝴蝶》卷:“从南边的山前吹来的风,吹到眼前,花瓶中的樱花稍有凌乱。天空晴朗,彩云升起,看去是那样的哀而艳。”这里的“哀”相较于之前单薄的情感态度更多了一层欣赏美景后的情绪变化,“樱花”与“彩云”在观赏者的眼里是哀艳的,一般意义上的审美意味通过人物之口得到体现。等到了《杨桐》帖藤壶女御深陷不伦之恋决定出家后,作者开始将人物的视角转向四季的无常变迁,通过对物是人非的描述和对比,进一步衍生出更深层向的意味——相比浩瀚宇宙下的“人”自身的渺小与无助。藤壶的整段话中虽然无一“哀”字,但满腔的哀怜早已溢出纸张,直击读者心脏,特别是其去世后这种难以名状的哀愁更加深刻(4)。

日本美学家大西克礼对审美有着系统化的分类(5),他认为广义上的美可以分为“美”“崇高”和“幽默”三个基本形态,“物哀”正是从“美”中划分出来的特殊形态,不仅表示悲哀愁绪,还可以用来传递人们的高兴与喜悦,最离不开的还是“哀”本身为悲哀事物存在而抒发的感慨,为美好事物的短暂而爱怜的淡淡哀愁。知物哀者往往对世间的无常有非常深刻的感知,所以他们既为春花的绽放而欢欣鼓舞,又会为秋叶的飘零而抚额痛惜,更加重视生命中易变易逝事物的短暂停留,但不同于佛教视无常为人类痛苦的根源,物哀者们往往接受并尊重因此更珍惜事物的“存在”,使他们不可避免地以一种宏大长远的目光看待事物,使所有审美都带着那股淡淡的哀愁(5)。

三、物哀美学理念对日本社会的影响

“物哀”作为日本文化的主要审美范畴之一,是一种在体物者的主客观高度融合瞬间所产生的物我同悲的感官美学,奠定了日本的美学基础并随着日本社会的发展一直延续至今。

(一)优秀文学作品的扎根土壤

抛开早已融入内化于日本传统和歌俳句中的典型物哀审美不谈,堪称物哀鼻祖的《源氏物语》可谓后世日本文学的摇篮,川端康成曾坦言《源氏物语》给他留下了不可磨灭的印象:“我所读的许多平安朝的古典文学中,《源氏物语》是深深地融入我内心底里的。在《源氏物语》之后延续的几百年,日本的小说都是憧憬或悉心模仿这部名著的。”由此一来,日本文学中蕴藏的委婉含蓄的哀情可见一斑。“物哀”作为日本文学的传统审美理念,代表着一种流连于无常世间的感动慨叹。这恰恰是文学创作的最佳催化剂。许多经典文学作品在物哀的孕育中诞生,向世界展示了日本人独特的精神世界。

(二)繁荣影视产业的推广媒介

《伊豆的舞女》是根据川端康成同名小说改编的电影,可以说将“物哀”美学发挥到了极致,蜿蜒的山路,潺潺的流水,绵绵的秋雨,本就透露着一种似有若无的哀婉气息,还有那小鹿似的跟在“我”身后的少女薰子,她美好、单纯,对“我”有着最天真的依赖和爱恋,真的令人着迷。“我”们的邂逅即离别,“我”与薰子之间的身份差距成为“我们”彼此之间无法跨越的鸿沟,这种悲和美的冲突与交织为整个抒情环境更添了一分悲哀的美感。

再比如日本电影里最常见的意象:樱花和花火(烟火)。作为日本的国花,樱花的花期只有短短7天,其被当作大和精神的象征离不开日本人对短暂美好生命所遵循的物哀理念。花火同样是“瞬间美”的典型表征,每逢盛大节日,日本人就会穿上隆重的和服共赏烟火大会。在一刹那绽放自我照亮夜空,却又在下一秒融于夜色的绚烂对他们有着极大的吸引力。其中最受年轻人喜爱的线花香火更是在电影情节中被无数次反复运用,在《海街日记》就有这样的场景:傍晚的庭院里香田姐妹身着和服点起花火,在朦胧的光点间闪烁着少女的活力,再想起岁月的流逝,物哀之情由此而生。电影作为视觉文化传播的重要载体,既可以传播物哀的审美理念,又可以让欣赏者更好地领会电影的寓意。

(三)日式茶道文化的巧妙融合

追溯历史,公元七世纪以前日本并无饮茶记录,公元七世纪茶叶及茶文化随佛教一起传入日本并融合民族自身的审美风格发展成独具特色的茶道。

平安时代,茶文化初入日本,公元805年从中国大唐归来的僧人最澄带回了日本即将拥有的第一粒茶叶种子并种在了京都的比叡山。815年与最澄同船归来的空海在向嵯峨天皇汇报自己在中国的日常生活时第一次提到了“茶汤”二字。嵯峨天皇在接触“茶汤”后非常喜爱,并下令在日本京畿和近畿广泛种植茶叶并向宫廷进贡,日本的第一次饮茶热潮由此而生。但是此次的“弘仁茶风”只是日本人對中国繁荣茶文化的低级模仿和复制,并没有与自身民族特色相融合,在没有本土文化支撑的情况下自然不会有顽强的生命力,再加上此时日本经济建设的落后导致人们并没有与茶文化相匹配的精神建树,只是局限于高阶级群体上流的追求新奇和奢靡浮夸的风气,使得茶文化并没有顺利地自上而下推行,同时完全照抄中国方式的制茶并不适合日本人的口味,因此,随着平安时代中后期遣唐使的停派和贵族文化的衰败,日本原生民族文化日趋高昂,饮茶之风逐渐隐于时代潮流之中。

到了九世纪下半期,一度沉寂衰落的茶道在经历了近300年的低潮后终于在物质逐渐富余的镰仓时代再度活跃。在中国学完禅宗归来的僧人荣西功不可没,除了大力推广中国的茶道外,他还根据自己两次入宋的经历见闻撰写了《吃茶养生记》,除了记录风靡宋朝的抹茶、茶叶的栽培和制茶方法外,荣西还把学到的佛教教义、中国哲学和茶道融为一体,当然影响最大的还是他对茶叶医疗保健作用的细致描写:“茶也,养生之仙药,延龄之妙术。”“人伦采之,其人长命也”,以及当时遍及民间的荣西献茶后源实朝将军病愈的传闻,饮茶之风逐渐从寺院传到民间,“茶数寄”和“茶寄合”开始出现,日本茶文化的传播有了扎实的民众基础,茶道发展的第二次高潮由此诞生。

在日本茶道发展有了足够的物质保障后,人们不再满足于茶道本身,而是进一步讲究起茶室环境、庭院布局和茶具的品质功能等。安土桃山时代的村田珠光、武野邵鸥和千利休三人将日本自身茶道的发展再次推向了高潮。其中有着日式茶汤“开山鼻祖”的村田珠光更是将人们从对饮茶形式的普通物质追求上升到了精神层面的探索追寻。除了将佛道茶道进行“二道融合”外,村田还将茶室规格定为草庵四叠半大小的房间,即后来的“草庵茶室”。这样的“数寄屋”虽然看上去简陋质朴,却恰合了日本“物哀”的审美风格。试想人们在这样质朴温馨亲切的环境下听风吟、看雨落,在初春冰雪销霁的时候坐在屋口感受暖暖的阳光,冲泛着氤氤白雾的粗茶小小地哈一口气,舒服地眯着眼;又或者独自端坐在暮春寂静的夜里,趁着夜色和簌簌的星光与樱花对酌,怜爱又认真不失敬重地与最后的樱色好好地告别,正是物哀风格的内化体现。

村田倡导简单质朴的“粗茶”风格,认为“不完全的美是一种更高境界的美”正是受物哀审美的影响,对日本茶道的发展更是影响深远,如之后武野邵鸥将日本歌道中的“淡泊之美”引入茶道导致其进一步“日本化”;千利休提出“和敬清寂”的茶道四规,抛却前代的繁文缛节,使茶道摆脱物质束缚,追求心灵慰藉。可以说这一时期日式茶道终于完成了本土化的蜕变,茶文化更贴近日本的审美,形成了独具日本风格的闲寂空幽茶道。

(四)摄影艺术的绮丽色彩

说到摄影不得不提到日本的“时尚摄影女教主”蜷川实花,其惯用的绚烂到极致的色彩搭配表现了她对世间灼烫情感与欲望的敏感探查,如其处女作《恶女花魁》中浅黄嫩绿、深蓝大红的对比搭配和《狼狈》里高浓度纯色的巧妙运用,其中红黑二色对美丽与黑暗的诠释更是成为蜷川实花的独有风格,正是这样一种将绚烂多情、纤细脆弱揉碎交织在一起的浓墨重彩给予了看者最强烈的诱惑。

蜷川实花在拍摄中大量运用的意象元素如金鱼、花朵、艺妓等都是日本传统艺术中美好但易逝事物的典型表征,对它们的拍摄正体现了蜷川实花对世事的物哀之心。蜷川实花在《恶女花魁》中对青叶所视事物的色彩,那些或凄凉或香艳的色调及对美的短暂的捕捉更是将物哀之心发挥到了极致。

四、结语

物哀美学源自日本江户时代国学大家本居宣长提出的文学理念,代表着对世事无常和对美好事物的短暂逝去的悲怜与慨叹。纵观当今日本的文学和影视艺术作品、品味人们的日常语言与社交交际,不难看出“物哀”美学早已在潜移默化中影响了日本人民的审美意识和形态。

参考文献:

[1]本居宣长.安波礼辩[M].王向远,译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2010.

[2]张唯.《源氏物语》“物哀”思想研究[J].汉字文化,2020(7).

[3]紫式部,著.源氏物语[M].林文月,译.南京:译林出版社,2011.

[4]春平.日本美的根芽《源氏物语》与物哀[J].文明,2019(08).

[5]姚继中.《源氏物语》与中国传统文化[M].北京:中央编译出版社,2004.