李东垣学术思想及《脾胃论》用药规律浅析

2021-08-09楚永庆李桃桃陈霞林亦鑫陈英群

楚永庆 李桃桃 陈霞 林亦鑫 陈英群

1.同济大学附属杨浦医院 上海 200090 2.同济大学医学院 3.同济大学中医研究所

李东垣(1180—1251),名杲,字明之,真定人,金元四大家之一。师从易水学派张元素,在其学术思想基础上,结合《黄帝内经》《难经》及《伤寒杂病论》等医学经典著作,以及自身长期的临床实践,提出“内伤脾胃,百病由生”[1]15“补脾胃,重胃气”[1]62“脾胃为元气之根本”[1]4等学术观点,被后世称为“补土派”。

《脾胃论》是李东垣的代表性著作,为其晚年撰写,全书分为上中下三卷。卷上引经据典,阐述脾胃的生理特性、脾胃盛衰,并创制出补脾胃泻阴火升阳汤等方剂;卷中提出气运衰旺、饮食劳倦、四季时令对脾胃的影响,创制出补中益气汤、李氏清暑益气汤等名方流芳古今,时至今日诸多医家还在应用;卷下提出脾胃与其他脏腑之间的关系,着重阐述了“内伤脾胃,百病由生”,并创制诸多方剂。本文旨在对全书所涉药物进行频次统计,并归纳总结、分析其用药规律,以期指导临床实践。

1 李东垣学术思想简介

李东垣所生活的金元时期,战乱不断,民不聊生,百姓忧思劳倦,饥饱失调,起居饮食失常,最易损伤脾胃。正如《医旨续余·列张刘李朱滑六名师小传》所云:“彼当金元扰攘之际,人生斯世,疲于奔命,未免劳倦伤脾,忧思伤脾,饥饱伤脾……”[2]李东垣作为“补土派”的创始人,全面系统性地阐述了脾胃学说,为内伤杂病的临床治疗作出了重要贡献。现将其学术思想简要总结如下。

1.1 脾胃与元气 李东垣认为脾胃为元气之本、人体之本,胃气充盈,则元气充足;脾胃受损,则元气衰弱。《脾胃论》卷上多处引用《黄帝内经》原文,强调人以胃土为本,更应重视胃气,尤其是胃阳。如《脾胃虚实传变论》中提出,“历观诸篇而参考之,则元气之充足,皆由脾胃之气无所伤,而后能滋养元气”[1]4“五脏皆得胃气,乃能通利”[1]4。另参考“少火生气,壮火食气”的观点,提出“火与元气不两立”[1]32的观点,认为脾胃受损,元气衰弱,则阴火亢盛,并创立了甘温除热的治疗大法和以升脾阳为主的诸多方剂。也有诸多医者认为“火与元气不两立”是指火与元气两者一胜一衰,火与元气相争是内伤发热的原因,如王培等[3]运用这一思路治疗肺癌发热,增强了患者自身抵抗力,提高了生存质量,延长了生存周期。

1.2 脾胃与气机 中医讲究整体观念,李东垣在重视整体的同时,更视脾胃为气机升降之枢纽。脾胃健运,升则上输心肺,降则下归肝肾膀胱,使清阳出上窍,浊阴走下窍。《脾胃论》中以四季的升降浮沉来隐喻人体气机的变化,春夏宜升,秋冬宜降,一年的升降浮沉皆仰仗于长夏的枢纽作用,而人体气机的升降运动则依靠脾胃的枢纽作用,由此形成了李东垣的用药特色,即《脾胃论》中所提及的“随时加减用药法”,即根据四季时令不同,气机的运动方式不同,运用不同的中药配伍和加减。

1.3 脾胃与百病 李东垣认为,脾胃内伤为百病之源,若脾胃受损,则无法滋养元气,从而导致元气衰弱,影响五脏六腑、十二经脉的正常运行,产生外感或内伤疾病,正如《脾胃论·脾胃胜衰论》“百病皆由脾胃衰而生也”[1]15、《脾胃论·脾胃虚实传变论》“五脏皆得胃气,乃能通利”[1]3等所述。《脾胃论》卷下着重介绍了脾胃与五脏六腑、九窍和经络的关系,明确提出不仅大肠、小肠属于胃,五脏六腑、九窍、十二经、十五络及四肢、肌肉皆受胃气滋养,脾胃虚则五脏六腑经络俱病,九窍不通,百病生焉。

“内伤脾胃,百病由生”[1]15理论对后世医家产生了深远影响。如孟河医派以调补脾胃及调畅气机法为主治疗内伤杂病[4],清代沈金鳌据此创制“脾统四脏”学说。国医大师颜德馨教授遵其旨,认为临床有心脾、肺脾、肝脾、脾肾同病等兼证,常从脾论治内科疾病,灵活化裁,确具疗效[5]。李冀教授认为水肿多发于中气虚弱,脾失健运,水液运行不畅,临床运用升阳益胃汤治疗,取得一定治疗效果[6]。何迎春教授认为耳鸣病机主要是浊邪害清、清气不升和阳气内郁,治疗从“化浊邪”“升清气”“升阳散火”出发,运用益气聪明汤及升阳散火汤加减,屡获良效[7]。国医大师周仲瑛教授[8]认为脾虚气陷,清浊泌别失常,精微下泄,致成乳糜尿,运用补中益气汤治疗,疗效显著。

1.4 胃气与用药 李东垣顾护胃气思想可追溯于《伤寒论》。张仲景善用甘草、大枣及粳米等甘缓之品顾护胃气,而李东垣善用甘草、白术、苍术与陈皮以顾护胃气,更注重保护胃阳。甘草缓中护胃、调和诸药,苍、白术苦温,陈皮辛温,四者既调畅气机,亦补益脾气、顾护胃阳。李东垣虽被称为“补土派”,但也善用汗、吐、下三法,祛邪以扶正,始终注重顾护胃气。《脾胃论·脾胃胜衰论》云:“大法云,汗之则愈,下之则死。若用辛甘之药滋胃,当升当浮,使生长之气旺。言其汗者,非正发汗也,为助阳也。”[1]8甘温补气药与辛温解表药同用,成为辛甘之药,可有顾护胃气、补益脾阳及开腠理以祛邪的作用。李东垣[9]《内外伤辨惑论·辨内伤饮食用药所宜所禁》中云:“因治其饮食之内伤,而使生气增益,胃气完复,此乃因曲而为之直也。”“曲”是指饮食伤胃而致胃气升降失常,“直”为用风药升发胃气使气机畅通,如枳术丸中体现为治痞且强胃,祛邪且扶正;润肠丸中体现为润燥、和血、疏风三者同用,同样也体现了祛邪且扶正的思想,由此可见顾护胃气及祛邪扶正是李东垣的用药特色。顾护胃气的思想对现代临床有着重要指导作用。连建伟教授认为尤其是疑难重症,顾护胃气是为首要,反复强调存一分胃气,便有一分生机[10]。李董男[11]采用“扶正祛邪”法辨治新型冠状病毒肺炎,参考李东垣顾脾扶正、甘温除热、升阳除湿的治疗思路,全程注意顾护脾胃,防止药邪损害。

除此之外,李东垣组方十分重视君臣佐使的配伍,指明君臣有序,相与宣摄,则可以御邪除病。同时认为药物的气味也有阴阳的存在,气之阴阳为寒热温凉,而味的阴阳为酸苦甘辛咸。正如《脾胃论》中所言:“一物之内,气味兼有,一药之中,理性具焉。”[1]28其次重视服药禁忌。《脾胃论》中有10首方剂明确指出忌食要点,如黄芪人参汤忌酒、湿面、大料物之类及过食冷物,散滞气汤忌湿面、酒,皆因湿面之类会影响脾胃气机运畅,使得气机郁滞,助长阴火。另外,李东垣倡导病后应加强身心调摄,强调顺四时、节饮食、慎起居、避风寒、畅情志等生活方式的综合调摄对疾病防治的重要性。

2 《脾胃论》用药规律研究

2.1 资料和方法 将《脾胃论》(人民卫生出版社2005年8月出版)中的63首方剂按照顺序罗列,后将每一味中药按照第9版 《中药学》教材 (中国中医药出版社2012年7月出版)进行分类,并对中药别名进行规范,例如干葛统一为葛根,橘皮统一为陈皮,米壳统一为罂粟壳等。采用Excel软件进行统计,并进行数据分析。

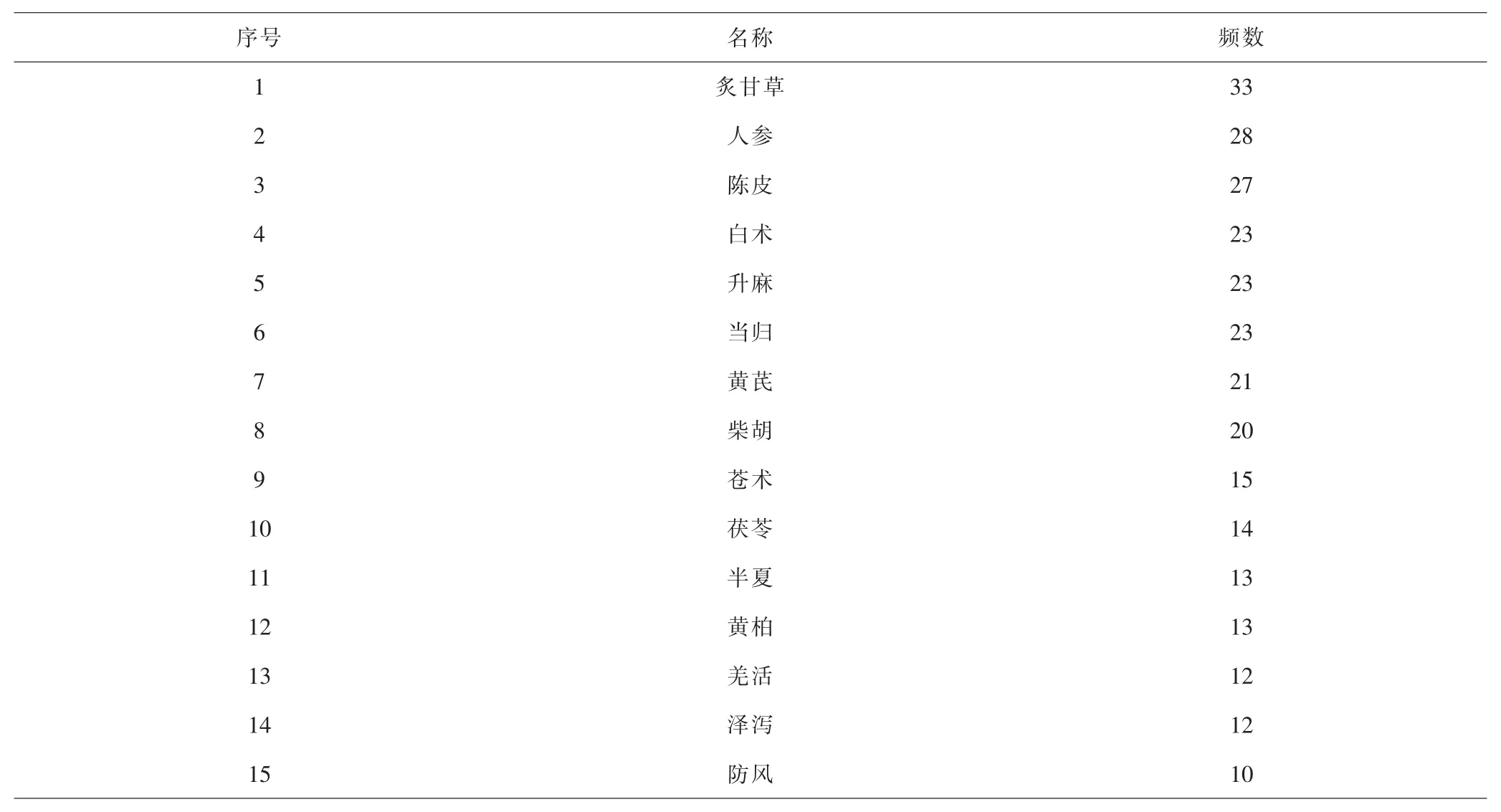

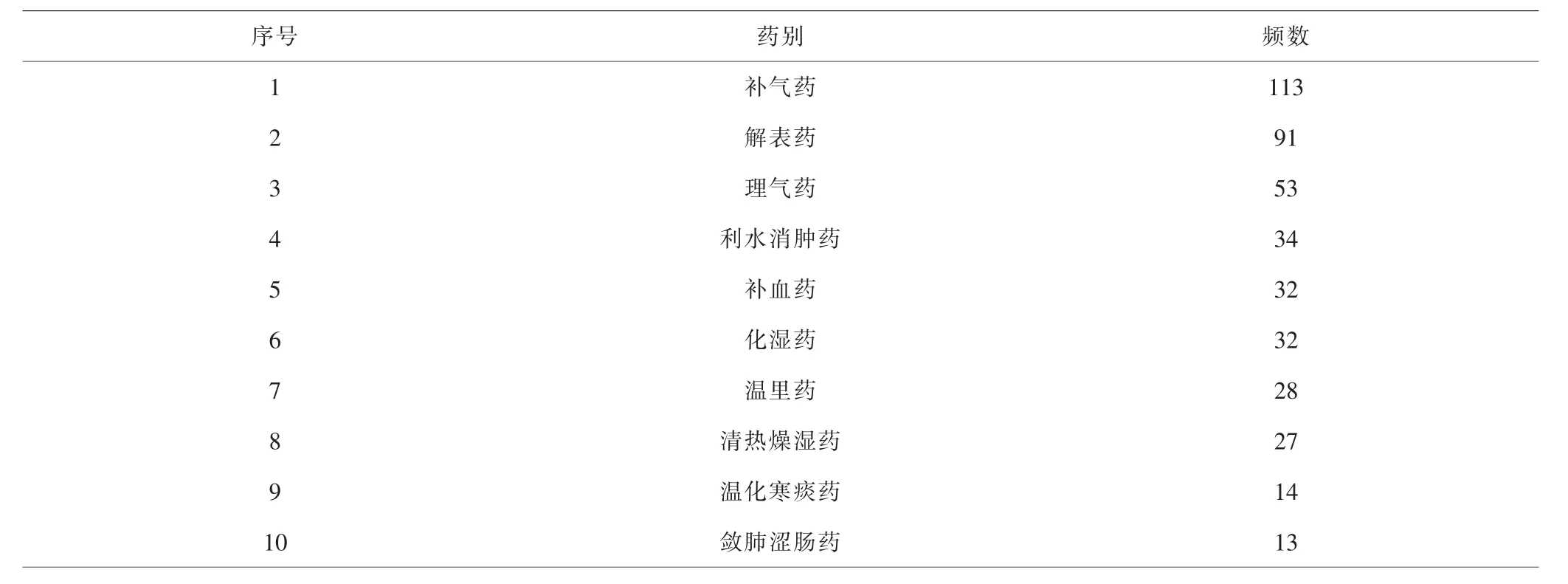

2.2 结果 共纳入101味中药,单味药中炙甘草使用频数最高,人参、陈皮次之。除以上三味外,使用频数超过20的还有白术、升麻、当归、黄芪、柴胡。见表1。这些药物也是李东垣补中益气汤、补脾胃泻阴火升阳汤的主要成分。按功能进行分类,统计分析发现补气药居多,解表药与理气药分列第2、3位。见表2。

表1 中药使用频数

表2 药物功效分类统计

2.3 讨论 李东垣《脾胃论》用药特色主要体现在以下几个方面。

2.3.1 善用补虚药 补脾胃元气,主要体现在补虚药中,以甘温益气为主,如人参、黄芪、白术、炙甘草等,共使用113次,占所有补虚药的71.5%,占所有中药频数的21.2%。李东垣认为元气受禀于先天,但是需要后天脾胃之气的滋养,脾胃之气充足则元气充足,正气存内,邪不可干。《素问·脏气法时论篇》云:“脾欲缓,急食甘以缓之。”炙甘草、人参、黄芪等药甘温益气,可温补脾胃,其中人参性味甘、微苦、微温,归脾、肺经,张元素和李东垣将人参作用分为补元气、止渴生津、和中等三方面[12]。根据元气理论,人参可入脾、肺两经,能补脾补元气,使脾胃旺盛,元气不衰。

2.3.2 善用解表药 李东垣善于运用解表药,主要为风药,如升麻、柴胡、羌活、防风等,作用体现在以下几个方面。

2.3.2.1 风升脾阳 脾气主升,运用风药可引脾阳上升,则水谷精微可以周流其他脏腑,对脾胃虚弱导致的气陷有明显的作用。李东垣在补脾胃元气的基础上,还善于配伍风药,如补中益气汤、补脾胃泻阴火升阳汤、升阳益胃汤中均以人参、黄芪、甘草等补益脾胃,柴胡、升麻等以助脾阳、升举阳气。田凤杰[13]运用风药升发脾阳,治疗脾胃气虚型功能性消化不良,临床疗效明显,不仅仅改善了患者的症状,还能够缓解患者的焦虑、抑郁状态。

2.3.2.2 风能胜湿 脾喜燥恶湿,脾为阴土,易受湿邪。脾主运化,脾胃虚弱,导致运化无力,湿邪内停。而风性主动,风性善行,风能胜湿,可以宣散湿邪,从而也有助于脾阳的升发,如羌活胜湿汤、除风湿羌活汤、生姜和中汤等。《素问·痹论》曰:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。”王俊军[14]运用羌活胜湿汤治疗风寒湿引起的痹症,并认为羌活、独活两药合用可通利关节而止痹痛。

2.3.2.3 风能开郁 《脾胃论·君臣佐使法》云:“风药升阳以发火郁。”[1]20李东垣认为“阴火”乃脾胃虚弱,气机升降失调,郁而化火所致。风药具有发散的功效,可以发散郁聚之邪,且风药多归肝经,可理肝经生发之气,故常用柴胡、升麻、葛根等风药发散郁火、调畅气机。现代临床常在辨证基础上辅以风药治疗抑郁症[15]。

2.3.3 补气药与理气药同用 《脾胃论》中理气药的使用频数居第3位,依次为陈皮(27次)、木香(9次)、青皮(8次)、枳实(7次)、橘红(2次),其中陈皮(橘皮)性味辛、苦,温,归脾、肺经,功能理气调中、燥湿化痰。李东垣[16]《珍珠囊补遗药性赋》谓陈皮:“可升可降,阳中之阴也。其用有二:留白补胃和中,去白消痰泄气。”

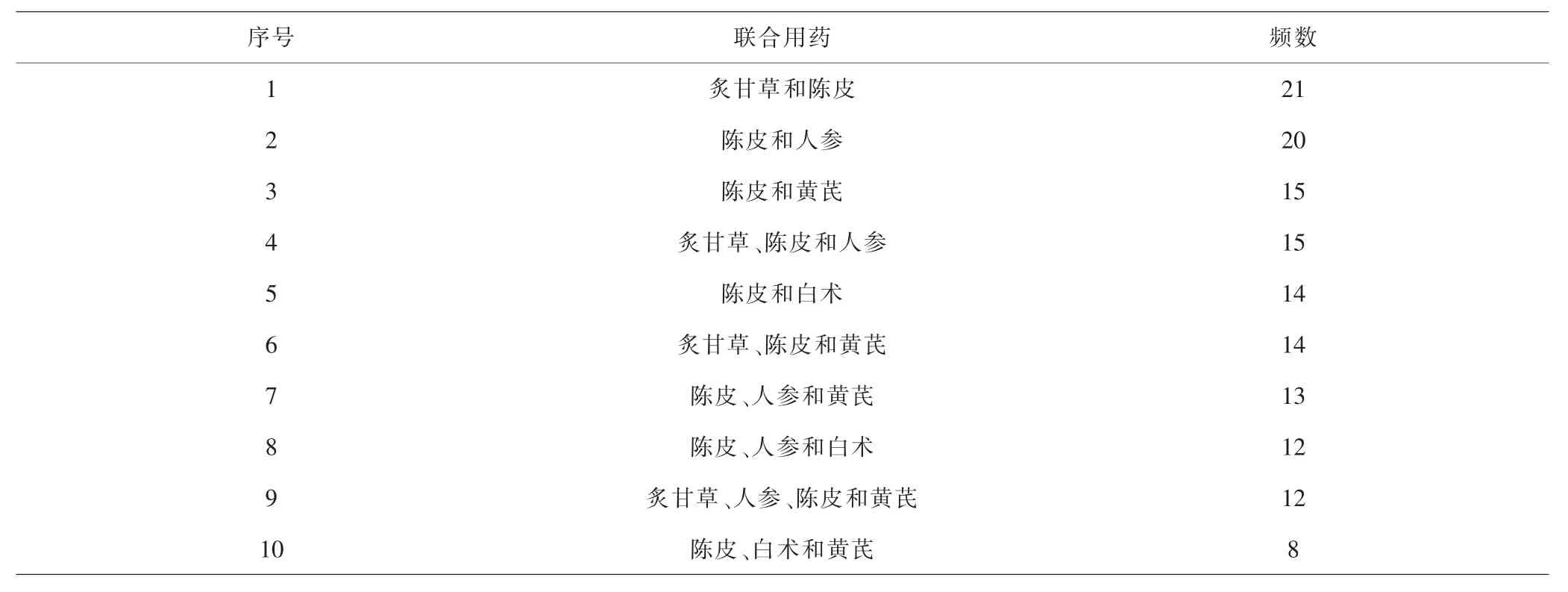

全书63首方剂中,共有32首补气药与理气药同用,占比50.8%。卷上有升阳益胃汤、通气防风汤,卷中有补中益气汤、黄芪人参汤、除风湿羌活汤、调中益气汤、清暑益气汤,卷下有清神益气汤、半夏白术天麻汤、清燥汤、升阳汤、升阳除湿汤、益胃汤、生姜和中汤、强胃汤、温胃汤、和中丸、藿香安胃散、异功散、葛花解醒汤、枳术丸、橘皮枳术丸、半夏枳术丸、干姜枳术丸、生姜枳术丸、和中丸、当归和血丸、白术散、加减平胃散、散滞气散、丁香茱萸汤、草豆蔻丸。对这些方剂中补气药和理气药同用情况进行统计,可发现炙甘草与陈皮联用次数高达21次,陈皮与人参20次,陈皮与黄芪15次。而三味中药联用主要以炙甘草、陈皮、人参为主,共15次。见表3。

表3 联合用药频数

在以补气药为主的方剂中,加入少许理气药,乃有事半功倍之效。可从以下三个方面来认识李东垣补气药与理气药同用的价值:(1)学术思想方面:《脾胃论》中多数脾胃疾病的病因都是本虚标实,本虚为脾胃虚弱,标实为阴火炽盛。而李东垣善用辛、甘、苦,可分别对应理气、补脾胃、泻阴火,辛与苦可对应理气药,甘可对应补气药,故补气药与理气药同用也是一用药思路,与李东垣的元气理论、阴火学说、脾胃为气机升降枢纽等学术思想相呼应。(2)药物性味方面:《素问·脏气法时论篇》言:“辛散,酸收,甘缓,苦坚,咸软。”补益药大多味甘,略滋腻,容易阻碍气机的畅通,影响脾胃的枢纽作用;而理气药多为辛、苦、温,能行能散,可以调畅气机,防止补气药阻遏气机,更助脾胃运化。(3)药物功效方面:理气药与补气药两者同用,一方面理气药配合补气药可使气机畅通,理气健脾,补而不滞,如补中益气汤方中黄芪、人参、白术等补气之品,虽然可以补益脾胃,但患者往往“虚不受补”,若一味补益,则恐过于滋腻,反而加重脾胃运化负担,妨碍气机运行。若加入少量陈皮,则可以理气健脾,使诸药补而不滞。另一方面,补气药配合理气药可扶正祛邪、理气宽中、消痞散结,如和中丸、枳术丸等,正如《脾胃论·饮食劳倦所伤始为热中论》所言:“橘皮……以导气,又能益元气,得诸甘药乃可。”[1]33

3 结语

李东垣学术思想主要包括以下方面:脾胃为元气之本,“火与元气不两立”;脾胃为气机升降之枢纽;内伤脾胃,百病由生;顾护胃气。当今社会,疾病谱复杂,各系统疑难杂症不断增加,《脾胃论》以及李东垣的学术思想,尤其是“内伤脾胃,百病由生”[1]15、调脾胃以安五脏[6]等观点,一直发挥着重要的临床指导作用,如运用阴火理论及升阳散火法治疗消渴病[17],“补中、升阳、降阴火”防治肿瘤[18],调理升降之枢[19],升阳法治疗疑难杂症[20]等等。

《脾胃论》是李东垣脾胃学说理法方药之集大成者,其用药组方以补气、升阳、理气为主,重视气机调达。补气药善用甘温益气之人参、黄芪、炙甘草、白术,以味甘之品缓脾、补元气,使脾胃之气充足;同用升麻、柴胡等风药,以达到升发脾阳、胜湿、开郁之效;佐以陈皮、木香等理气药,使其补而不滞。同时在不同疾病的理法方药中始终贯彻“顾护胃气”的原则,由此形成了较为完善的脾胃学说,被称为金元四大家之“补土派”。后世医家博采众长、取其精华,在李东垣脾胃学说益气升阳之法的基础上,缪希雍主张脾胃阴阳分治,更侧重脾阴,并制定补益脾阴大法;叶天士认为脾胃应当分析而论,并创立胃阴学说,使脾胃学说日趋完善,古为今用,代代传承,传承精华、守正创新。