卜辞中的“丘”与商人“居丘”

2021-08-06张兴照

张兴照

(中国社会科学院 古代史研究所,北京100101)

胡厚宣先生著《卜辞地名与古人居丘说》(1)胡厚宣:《卜辞地名与古人居丘说》,《甲骨学商史论丛初集》,河北教育出版社,2002年,第491-505页。,以甲骨文字为视角对古人居丘作了很好的阐述。钱穆先生著《中国古代山居考》(2)钱穆:《中国古代山居考》,《中国学术思想史论丛》(一),(台北)东大图书有限公司,1976年,第31-38页。,也从中国文字之构造阐发古人居所位处高地之特征。在很长的历史时期,古人多山居或居丘,其本质是古人居址选择高地。我们系统检视甲骨文中的丘属地貌专名和地名以及其它高地貌,结合黄河下游地区丘的历史变迁,可以对商人居丘有更为深入的认识。

一、卜辞中的“丘”及高地貌专名

(一)甲骨文中的丘属地貌专名及地名

丘可为人名、官名或地名。卜辞有“取竹刍于丘”(《合集》108);“小丘臣”(《合集》5602)为管理丘的职官;“丘汏”(《合集》5510正:“乎取丘汏”),汏或为人名,或为人地同名。

(二)甲骨文中的其它高地貌

1.山属

2.阜属

3.麓属

4.京属

二、商人“居丘”

(一)商代黄河下游地区的丘及其变迁

丘有高低大小之别,山丘、丘陵之丘乃长期内力地质作用营构,黄河下游鲁中南丘陵、胶东丘陵即是。而同在黄河下游地区,还有一种平原之上可称作“丘”的地貌景观,实为土丘,其不似山丘般挺拔,丘陵般连绵,一般比周围地势高出几米到十几米,面积则由几百平方米至几十万平方米不等。由于黄河及其它河流在华北平原造成的堆积,丘在几千年的历史时期发生了不小的变化。

丘是商代黄河下游地区极为常见的地貌形态,这可从三方面予以说明:一是先秦文献中记载了很多名丘之地,直至今天仍保留着一些,可证古时之丘甚多。二是历史地理学的考察,黄河在下游地区的泥沙堆积是造成丘之变迁的主要原因。三是由考古发掘来看,华北平原上的很多商代遗址皆位于高地之上,可证其时居丘之说,另《禹贡》所谓“降丘宅土”亦可证兖州之丘为居址所在。

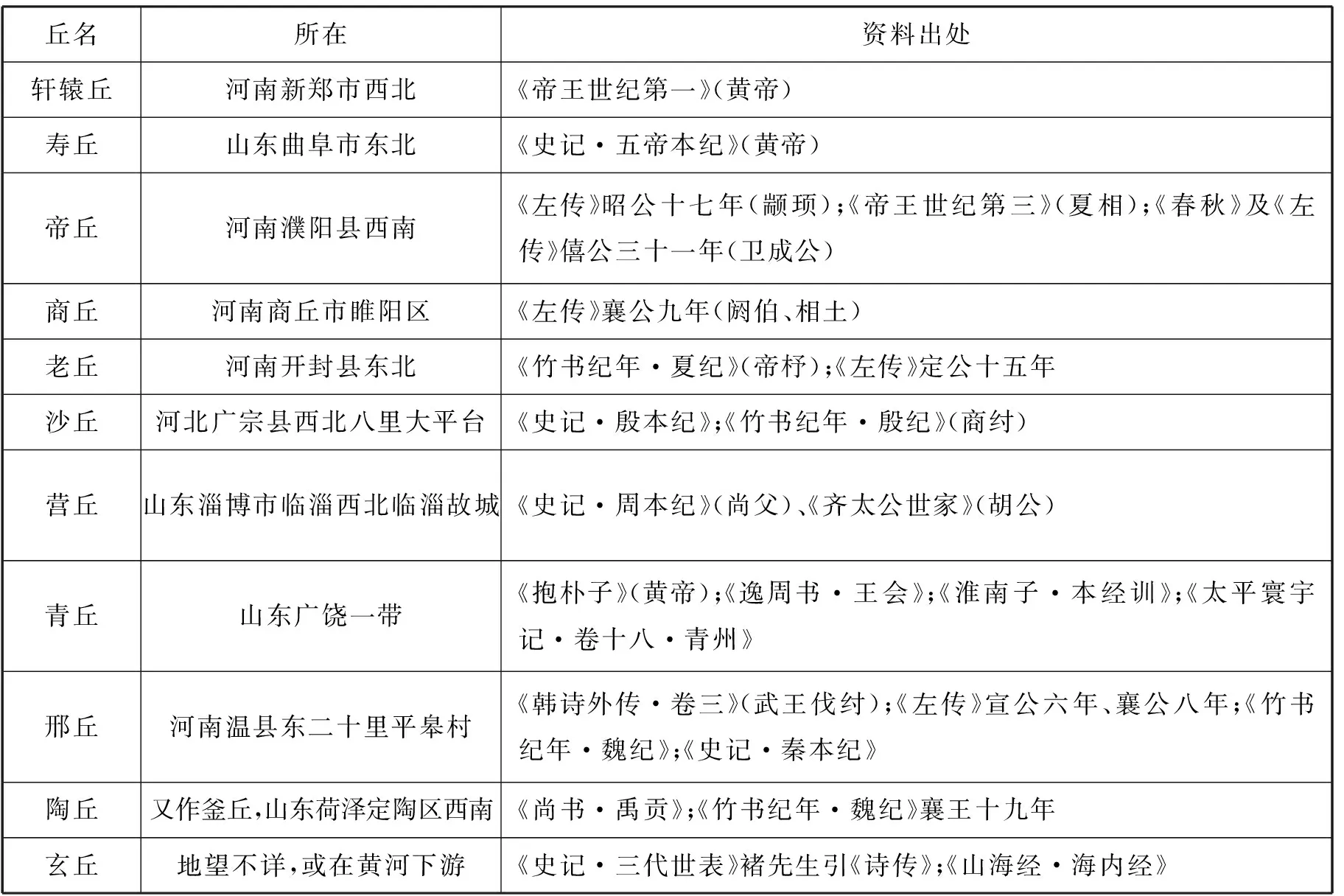

今天全国县市级地名中以“某丘”命名者有8个,其中7个在黄河下游地区,分别是河北的内丘、任丘;山东的章丘、安丘;河南的封丘、商丘、沈丘。除了安丘,余者皆为古代黄河流经之地。以丘为地名的乡村更多。这些地名的得来当与该地处于高地貌有关。考稽先秦史事,文献中多有在某丘进行某种历史活动的记载。检之《国语》《春秋》及《左传》,春秋时期诸侯会盟之地有:梁丘(庄三十二)、中丘(隐十)、桃丘(桓十)、谷丘(桓十二)、葵丘(僖九)、牡丘(僖十五)、郪丘(文十六)、清丘(宣十二)、鸡丘(晋语七,在鲁襄三年)、邢丘(襄八)、重丘(襄二十五)、平丘(昭十三)、廩丘(哀二十)等。这些地名的内涵并非是原野上的自然土丘,而是于土丘之所在建立的城邑。文献所载,如“城中丘”(隐七)、“城祝丘”(桓五)、“城楚丘”(僖二)、“城丘皇”(昭二十五);又“城鄫,役人病,有夜登丘而呼”(僖十六),则鄫地有丘可知;又“筑五邑于其郊,曰黍丘、揖丘……”(哀七);“筑……领釜丘”,“筑……牡丘”(齐语)等。载于文献、传之后世的丘固然不少,而淹没不闻的丘当更多。这些丘当然亦有山地或丘陵地带的高丘类地名(如属鲁南山地的中丘、祝丘等),但考之地望,则以黄淮海平原上的土丘居多。史念海先生在论及两周时期黄河流域的地理特征时曾指出:“两周时期黄河下游山岭虽然不多,可是丘陵却到处习见,这里所说的丘陵一般是突起于平地的高阜,而非波状高原或波状原地的丘陵状态地面。这些突起于平地的丘,一般都是孤立的,与其它的丘不相联系,甚至附近再无其他的丘。”(20)史念海:《论两周时期黄河流域的地理特征》,《河山集二集》,生活·读书·新知三联书店,1981年,第330页。以下从文献中揭出商代以前黄河下游地区的丘(表1),需要说明的是,由于文献记载阙如,列表仅为举隅。

表1 文献所载商代以前黄河下游地区的丘

作者另外统计文献所载春秋战国时期黄河下游地区的丘名70多个,连同表中商代以前的丘,保留到今天的状况已难知悉,估计存少废多吧,这不仅是地名的演变所致,更是因为黄河下游地区丘的数量已大大减少。不然会有更多的丘名出现,就像黄土高原的原一样,因原的实际数量增加而导致原名数量大大多于上古时期。造成黄河下游地区丘的数量减少,主要原因是黄河泥沙的堆积。

黄河流经黄土高原,在其干支流对高原地貌进行侵蚀造成原面破碎之后,黄河携带大量泥沙进入平原,又开始对下游地区的地貌进行另一种改造。由于战国以前尚未大规模筑堤,黄河不受约束地在平原上漫流,华北平原就是黄河上百万年的杰作。平原上丘的形成原因并不是单一的,除了地质作用导致的隆起外,亦有一些为河流冲积过程中因河道移徙、湖沼兴废而形成的大大小小岗地。在进入新石器时代以前,丘的自然变迁已不知经历了怎样的过程和什么样的面貌。在有人类活动出现于丘上并留下遗存为今人发现后,特别是进入历史时期为文字所载之后,丘作为一种自然景观便被打上了人文的烙印。正由于考古发掘与文献记载,我们得以对丘的变迁能有所了解。而随着对黄河变迁研究的深入,也使我们对丘因何、如何变迁多了理论上的把握。人类活动在丘的变迁中也有巨大的作用,这一点尤其值得关注。

黄河在下游地区的堆积是潜在进行却又是显而易见的。我们从汉代文献中即得知黄河“一石水而六斗沙”(《汉书·沟洫志》),而据科学测量,河南陕县每立方米黄河水中,年均含沙量为37公斤,黄河每年输往下游的总沙量达15.9亿吨。如此多的泥沙除了随黄河流入海中,由于河道移徙泛滥,大量地在平原上淤积。填平湖泽与洼地,当然也会出现新的湖沼、洼地与岗地,一些丘便在这样的泥沙堆积中逐渐消失了。比如可上溯至夏商时代甚至更早的帝丘,今天虽可大致考其地望,但已难知丘之具体所在。帝丘所在的濮阳乃黄河泛滥改道经常发生的地方,《诗经》中的旄丘、《左传》中的清丘、铁丘均在此地。铁丘曾发现古代文化遗存,距现地表很近,虽未受洪水淹没,但丘顶仅高于附近平地约3米,实已不堪丘名了,而当年晋郑于此交战,若没有十数米的高度,卫太子蒯聩是不会登铁丘以望郑师的。它如河南淮阳的宛丘、山东定陶的陶丘、巨野的咸丘等,虽丘址犹存,但其高或不过数米,或仅高于平地,均可见证黄河泥沙之淤积。(21)史念海:《历史时期黄河流域的侵蚀与堆积·下篇·黄河下游的堆积》,《河山集二集》,第70-74页。

(二)商代邑聚的“居丘”特征

商代的“丘”或为农业地:

或为畜牧地:

或为田猎地:

戊辰卜,曰生田方丘。(《合补》6659+《合集》21043)

或为贡纳地:

贞乎取丘汏。(《合集》5510正)

或为军事要地:

人类居址的选择有一个从早期到后期,在地形地貌的高度方面逐渐下移的过程。石器时代,原始人主要靠采集和渔猎为生,因此多在山地活动。随着生存能力的增强,特别是出现农业以后,对土地及水源的要求更为迫切,聚落逐步向山前平原转移。黄河下游广大平原地带也在新的生存环境开拓过程中被纳入视野。但早期人类对洪水的抵御尚无好的办法,地势低下的湖沼沮洳地带亦不适合耕作生息,平原上的高亢之地便成为立邑定居之所。

商代聚落在区域地貌选择上,有缘山分布及择盆而居的特点,而在更为具体的地貌选择方面,则多在台地之上。黄河下游平原商代遗址数量没有缘山附近为多,然而商人起源于斯,生存发展于斯,有商一代的聚落在平原地区当有相当数量的分布。但由于黄河在平原上泛滥,低下之地不适合人类居住,丘自然成为人们建立聚落的所在。征之于考古发掘材料,可以发现,商代聚落遗址,大量分布于台地或土丘之上。以藁城台西商代遗址为例,台西村邻近滹沱河,附近分布着三个高大的土丘,是目前台西遗址保存较为集中的三个重要地点。(25)河北省文物研究所:《藁城台西商代遗址》,文物出版社,1985年,第1页。古人为避免水灾威胁,自然会选择高地居住,并且长期的生产生活使得文化堆积越来越厚,土丘的高度也不断增加。这是商代所谓的“丘”保留至今的一个例子。像这样的台地在缘山地带或黄河中游地区比较常见,多有商代聚落遗址分布其上,然而这并非丘的典型代表。更具代表性的是“降丘宅土”之丘,即黄河下游地区的丘。据考古材料揭示,丘分布最为集中的是菏泽地区,当地方言称作堌堆。(26)郅田夫、张启龙:《菏泽地区的堌堆遗存》,《考古》1987年第11期。高广仁先生根据自己多年在豫东、鲁西地区考古积累的经验说:“在一马平川的原野上,如果远远望见高于平地的漫坡或阜丘,十之八九为遗址,又以龙山文化——商代遗址为多,且这种‘堌堆’的遗址又往往呈带状分布。”(27)高广仁:《说“丘”——城的起源一议》,《考古与文物》1996年第3期。新时器时代与商代堌堆遗址较多,与其时多水的时空背景有密切关系。统计菏泽部分县区商代堌堆遗址,计牡丹区11个、定陶区13个、曹县10个、成武县25个、单县8个、巨野县12个,面积由500m2到4.8万m2不等。(28)国家文物局:《中国文物地图集·山东分册》,中国地图出版社,2007年。菏泽堌堆遗址大量商代遗存,说明商人与丘这种地貌的关系极为密切,可谓商人居丘的一个很好的例证。