血瘀型骨质疏松症的方药配伍规律探讨

2021-08-04张芸薛景才郑平原仪庆春王均宁王福良王文波

张芸 薛景才 郑平原 仪庆春 王均宁 王福良 王文波

1.山东中医药大学,山东 济南 250355

2.威海卫人民医院,山东 威海 264200

3.山东中医药大学第二附属医院,山东 济南 250012

4.安丘市中医院,山东 潍坊 262100

骨质疏松症(osteoporosis,OP)是一种与增龄相关的骨骼疾病,由于异常的骨量丢失和骨微观结构改变,OP患者发生骨折的概率很高,随着老龄化日趋严重,骨质疏松症已成为我国面临的重要公共健康问题[1]。该病属中医学“骨痿”“骨枯”“骨痹”“骨极”等范畴,其中医病理因素有肾虚、肝郁、气滞、气虚、血瘀等,其中血瘀是其中的中心环节,是OP的病理基础及病理产物[2-3]。本文对临床上辨证为血瘀型骨质疏松症方剂进行整理,应用数据挖掘方法对方剂配伍规律进行探讨,以期总结规律,为更好地治疗血瘀型骨质疏松症提供数据资料。

1 资料与方法

1.1 文献来源及检索方式

以中国期刊全文数据库(CNKI)、万方数据库及重庆维普全文数据库为研究文献的采集来源,以“骨质疏松症”“中医”“血瘀”“经验”为主题词进行检索。检索时间范围设定为2000年1月1日至2020年4月30日,再根据文献纳入标准、排除标准,通过人工逐篇筛检。

1.2 文献纳入、排除标准

纳入标准:①具有完整处方用药信息的临床研究;②只有方名而无具体药物的文献,有血瘀证型的分类,只作方剂频次的统计,不作中药频次统计;③重复发表的多篇文献而文献中处方用药相同者,取其中1篇。排除标准:①有关中医治疗血瘀型OP的综述类、动物实验类文献;②以针灸、外治法、中成药治疗的文献。

1.3 统计学方法

将纳入文献的证治方药资料信息录入Excel表中,建立数据库,运用Excel工具计算证型、方剂与中药性味归经的频数、频率。运用SPSS 23.0软件,将所有中药名设为变量,采用Ward法对数据进行聚类分析。运用SPSS 23.0软件,提取公因子后进行因子分析。运用SPSS 18.0软件,采用Apriori法对数据进行关联规则分析。

2 结果

共纳入127首中药复方,含单味药160味,按功效分为15类,使用频次1 459次。

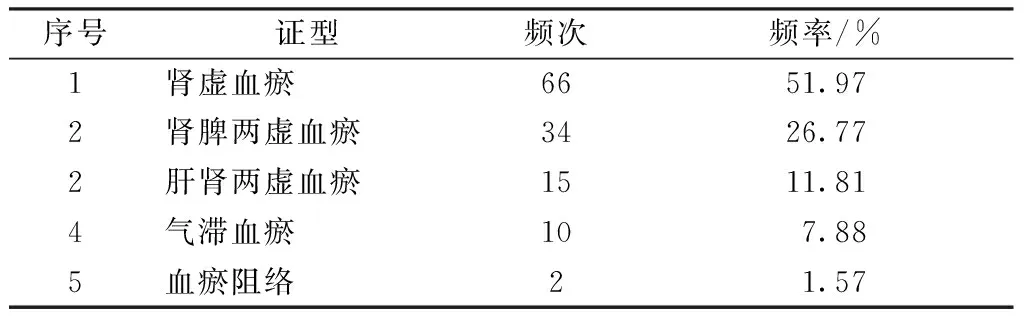

2.1 证型频次统计

所有文献中共出现血瘀相关证型5种,分别为肾虚血瘀、肾脾两虚血瘀、肝肾阴虚血瘀、气滞血瘀、血瘀阻络,其中辨证为肾寒血瘀及肾阳虚血瘀者均纳为肾虚血瘀范畴。中医证型由高频至低频依次为肾虚血瘀证、肾脾两虚血瘀证、气滞血瘀证、血瘀阻络证、肝肾两虚血瘀证。具体频次、频率结果见表1。

表1 证型频次分析Table 1 Frequency analysis of syndrome types

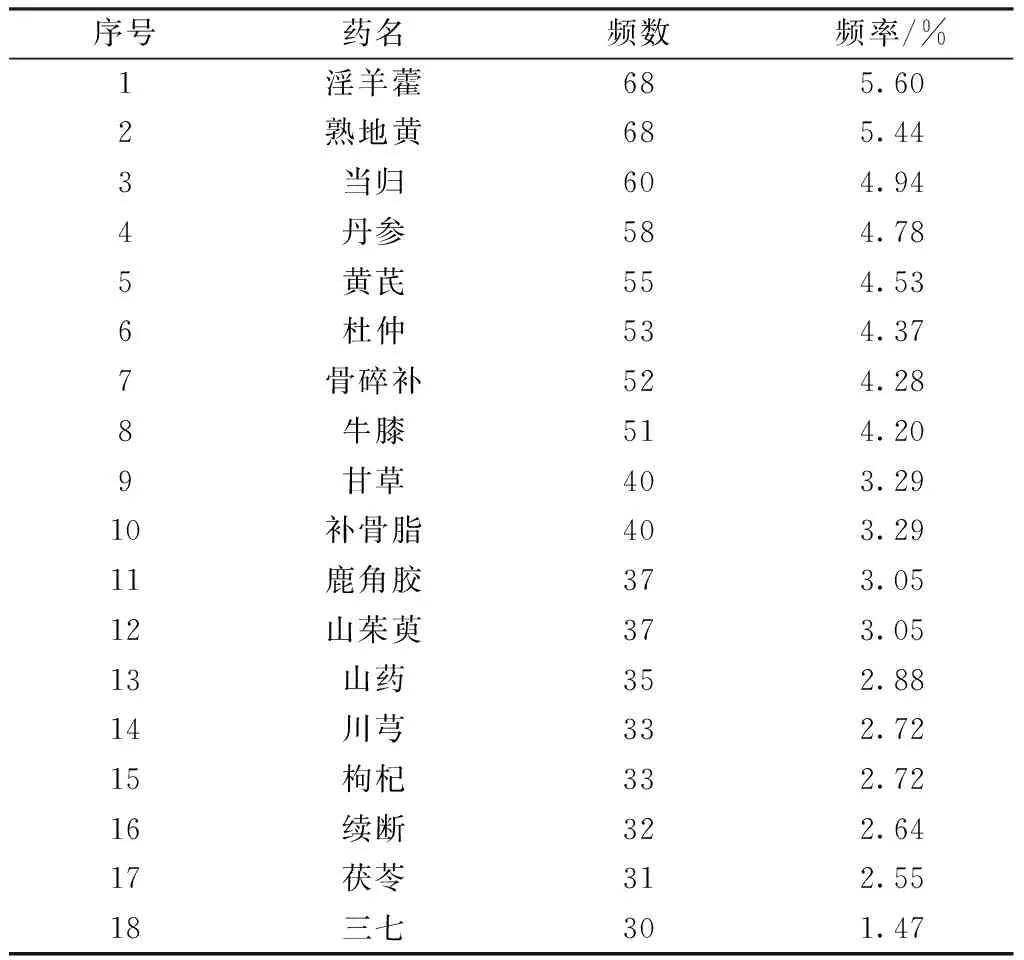

2.2 高频药物频数统计

对纳入标准的频数≥5的中药进行频数统计,共计有60味中药,累积频次1 285;频率最高的前18位中药依次为淫羊藿、熟地黄、当归、丹参、黄芪、杜仲、骨碎补、牛膝、甘草、补骨脂、鹿角胶、山茱萸、山药、川芎、枸杞、续断、茯苓、三七,累计频率在65%以上,具体频次及频率结果见表2。

表2 高频药物频次频率分析Table 2 Frequency analysis of high frequency drugs

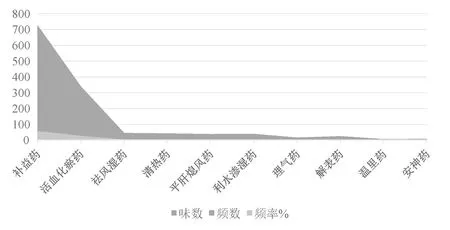

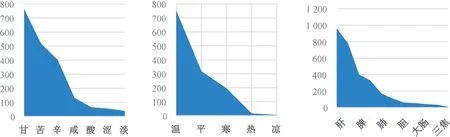

2.3 高频药物功效统计

纳入标准的频数≥5的药物按功效可分为10类,前5类药物依次为补益药、活血化瘀药、祛风湿药、理气药、平肝熄风药,累计频率达92.69%。其中补益药物中以补阳药物最多,其次为补阴药,分别占补益药物的40.5%和23.0%。药物功效统计结果见图1。

图1 药物功效统计图Fig.1 Statistical chart of drug efficacy

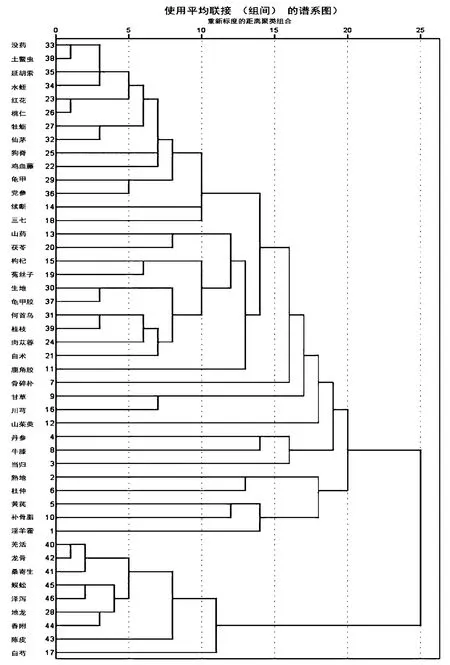

2.4 高频药物药性与药味统计

对纳入标准的频数≥5的药物共60味进行性味归经的统计分析,同一味中药的多个药性、药味及归经分别统计。共出现药味1 285次药性,温性及平性最为常见,其中温性药物占58.44%;累计出现1 971次药味,以甘、苦、辛味为主,其中甘、苦味药物共占64.89%;累计出现2 940次归经,其中肝、肾、脾三经最为常见,分别占总归经频率的32.59%、26.50%和13.61%。具体性味及归经统计见图2。

图2 药物性味及归经统计图Fig.2 Statistical chart of drug properties, taste, and meridian tropism

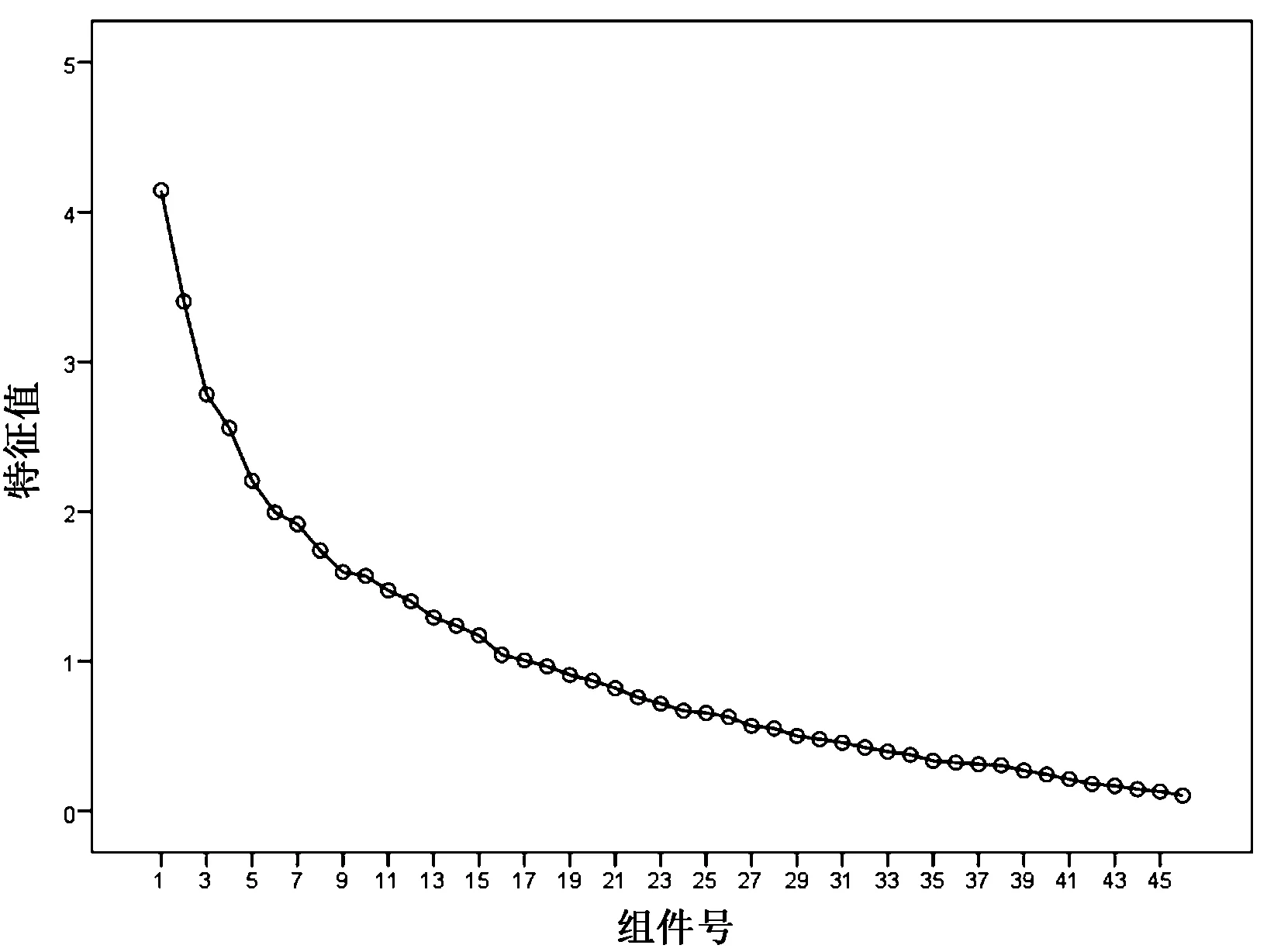

2.5高频药物聚类分析[4-5]

对使用频数≥8的高频中药共46味进行聚类分析。将纳入标准的高频中药应用Excel 2010按照格式编号、方名、药名、性、味、归经及功效建立数据库,对中药字段采用二值化处理,使用SPSS 23.0统计软件进行系统聚类分析,采用组间联接的聚类分析方法,共得到5类。1类:熟地、杜仲、黄芪、补骨脂、淫羊藿;2类:山药、茯苓、枸杞、菟丝子、生地、龟甲胶、何首乌、桂枝、肉苁蓉、白术、鹿角胶、骨碎补、甘草、川芎、山茱萸;3类:党参、龟甲、鸡血藤、狗脊、仙茅、牡蛎、桃仁、红花、水蛭、延胡索、土鳖虫、没药、续断、三七;4类:丹参、牛膝、当归;5类:羌活、龙骨、桑寄生、蜈蚣、泽泻、地龙、香附、陈皮、白芍。聚类分析图见图3。

图3 高频药物聚类分析树状图Fig.3 Dendrogram of cluster analysis of the high frequency drugs

2.6 高频药物因子分析[6]

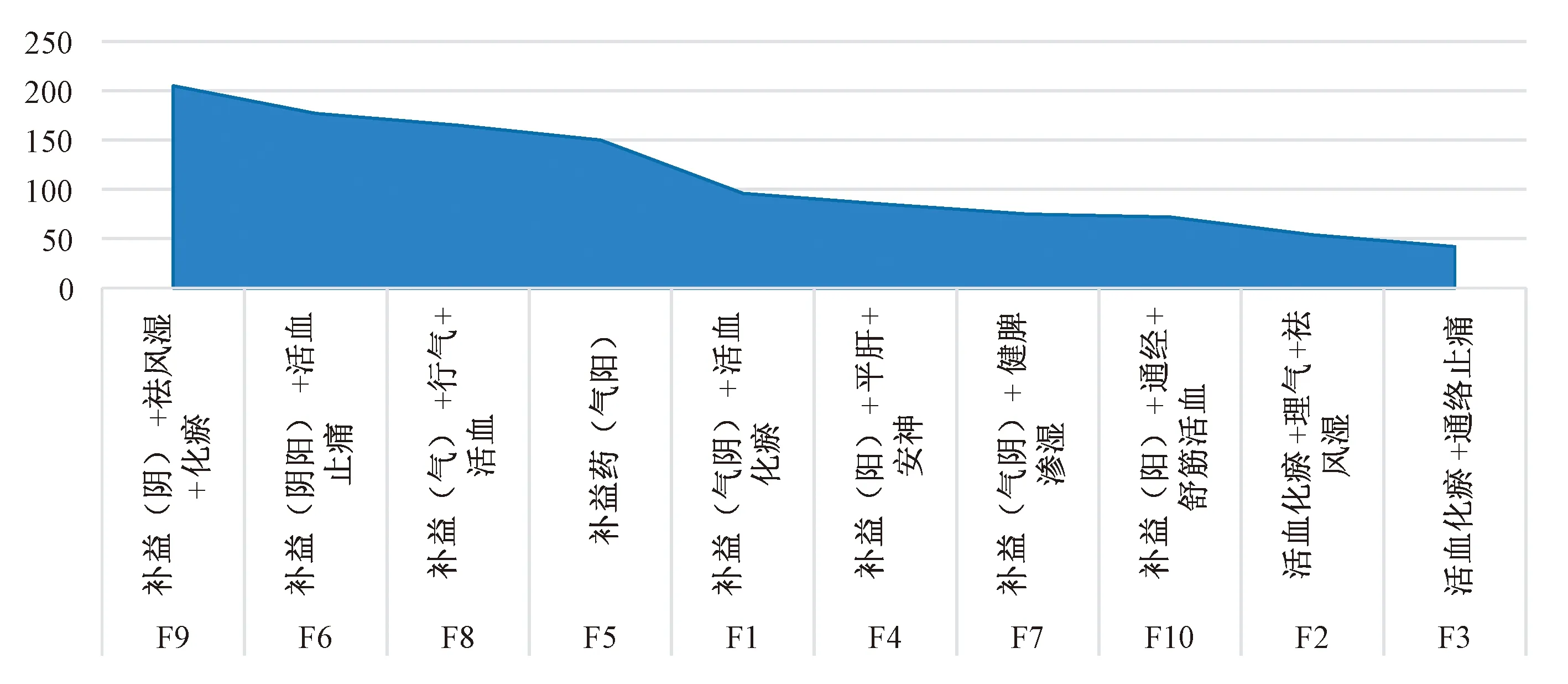

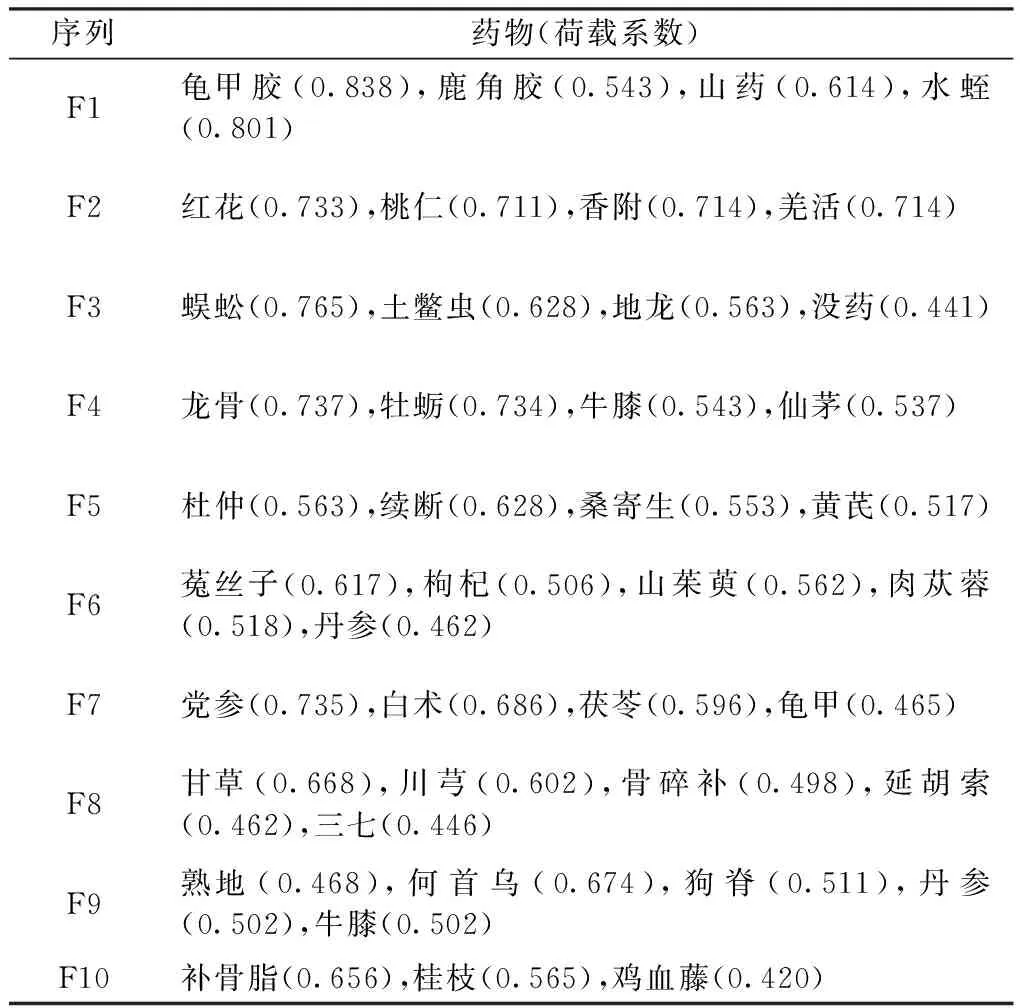

对46味高频药物使用SPSS 23.0统计软件进行因子分析,Bartlett球形度检验卡方值为1921.505,显著性检验P值为0.000<0.05,达到显著的水平。KMO值为0.583>0.5,说明本研究结果可进行因子分析。采用主成分法,可看到初始值特征值>1的成分共计10个,方差贡献率共58.223%,旋转采用最大四次方值法,得到具有Kaiser标准化的四分旋转法的旋转成分矩阵图。将各药物归入其公因子,选取载荷系数绝对值>0.25的变量,载荷系数越高代表该变量与该因子的关系越密切,得到各公因子包含的药物[7]。高频药物因子分析碎石图见图4,高频药物功效因子组合频数分布图见图5,公因子药物组成及荷载系数见表3。

图4 高频药物因子分析碎石图(横坐标1~46号药物为频数高低排序)Fig.4 Lithotripsy chart of factor analysis of the high frequency drugs (abscissa 1-46 drugs in high and low order)

图5 公因子药物功效组合药物频数分布图Fig.5 Drug frequency distribution of common factors of drug efficacy combination

表3 公因子药物组成及荷载系数Table 3 Common factor drug composition and loading coefficient

2.7 高频药物关联规则分析[8-9]

对46味频数大于8的高频药物,使用SPSS 18.0软件进行关联规则分析,建立“数据源-类型-网络”关联规则数据流,并利用Apriori建模进一步挖掘药物之间的配伍关系,设置支持度为10%,置信度为80%,最大前项数为5,增益≥1等条件挖掘常用方剂中的潜在药物组合。共得到核心药对组合12组,关联规则网络展示图见图6,组合关联规则分析见表4。

表4 高频药物的关联规则分析表Table 4 Analysis of association rules of high frequency drugs

3 讨论

通过对中药治疗血瘀型OP的临床文献的统计,结果表明临床分型最多的为肾虚血瘀和肾脾两虚血瘀,使用次数最多的单药为淫羊藿、熟地黄、当归、丹参、黄芪等,以补益药、活血化瘀药及祛风湿药为主,其中补益药中以补阳药为最。性味归经以甘、平、温为主,药物归经则多以肝、脾、肾为主。

系统聚类分析的5类药物中,1类药物是补益药的组合,其中以补阳药为主,该聚类提示在血瘀型OP的发病中因虚致瘀较为多见。2类药物组合中包含了滋阴温阳、补气健脾、渗湿及活血化瘀类药物,该聚类提示血瘀型OP的发病中脾肾两虚,虚瘀交错的复杂病机。3类药物中聚类了补气、滋阴、温阳及大队的活血化瘀类药物,其中包括了较多逐瘀效果好的虫类药物,提供了血瘀痹痛较重的OP患者方剂应用中可配伍的药物组合[10-11]。4类药物中以“血中气药”当归组合了活血化瘀药丹参及化瘀、通利关节的牛膝,是补血化瘀通络组合。5类中是行气药、祛湿散寒药、虫类化瘀通络止痛药及少量补益药的组合,祛湿的同时不忘理气,化瘀的同时不忘补益,体现了血瘀型OP方药配伍组合中应虚实兼顾,气血并调的治疗理念。

因子分析提取的10个公因子中各药物总频数及功效组合频数图中可以看出补益药中滋阴药物与化瘀药物的组合最为多见,其次为阴阳并补药物与活血化瘀药物的组合,分别为F9和F6。F4为平肝抑阳药物与补肾药物的组合,《本经》载牡蛎“久服强骨节”,现代药理研究发现,龙骨牡蛎中均含有大量钙质[12],在此处龙骨牡蛎的相须的药物组合体现了其强壮筋骨之功用[13]。补气药与行气活血药的组合F8与补气药与温阳药组合F5,以及补气健脾滋阴组的F7体现了对血瘀型OP的治疗中在补肾与活血化瘀药物应用的同时应注重补气健脾药从而达到气血并治的目的。《难经》言:“气者,人之根本也。”脾肾渐虚,气化不利,津液失于布散,停于腠理,则湿聚痰生;病久由气及血,血伤入络,则血络瘀阻[14]。可见随着近年来肌少-骨质疏松症概念的提出及研究,在OP血瘀证的治疗中现代医家越来越重视脾肾同调[15]。

高频药物关联规则分析中核心药对中均为补益药与活血化瘀药的组合,12组核心药对中以丹参为后项的多达6项,补益药中以补肾药物居多,如淫羊藿、补骨脂、熟地、鹿角胶、菟丝子等,置信度及支持度最高的前4位药物组合为:丹参-黄芪、当归、淫羊藿;当归-桃仁、红花;丹参-白芍、熟地;丹参-鹿角胶、牛膝。OP虽病位在骨,但病本在肾,肾虚血瘀为最常见的血瘀证型,对核心药物中补肾药物占据近半,由此可见现代医家对血瘀型OP治疗上的大多数采用补肾活血之法,对久病成瘀者,又十分重视气血的调理。

《素问·痹论》中:“病久入深,营卫之行涩,经络时疏,故不通”,虚瘀为OP病机辨证的基本点,虚可致瘀,而瘀亦可致虚,而血瘀可加速OP的发生,且为OP独立的危险因素[16]。通过对血瘀型OP的临床文献进行数据挖掘分析研究发现,血瘀型OP为本虚标实之证,与肝脾肾有关,与肾脏关系最为密切。肾为先天之本,肾在体合骨,生髓充骨,肝在体合筋,筋依赖于肝血的濡养,脾在体合肉,主四肢,可见肝脾肾三脏对骨的生长、发育及病理变化有着至关重要的作用,对OP的治疗多从肝肾脾之脏立法[17]。脾旺则生化充足,脾旺则生化充足,通过脾肾同调,可改善OP患者“不通则痛”“不荣则痛”的病症[18]。“乙癸同源”源于《内经》,调肾不离疏肝、养肝,“筋痿”与“骨痹”并存,在其治疗过程中亦需做到“调筋”与“治骨”并重[19-20]。现代医家对血瘀型OP的治疗上多从肾虚血瘀出发,在疾病发病的不同阶段,可出现脾肾两虚血瘀、肝肾两虚血瘀、气滞血瘀、血瘀络阻等不同的阶段。通过分析方剂的组成规律可以看出对血瘀型OP的治疗中应当把握以以肾虚为要,以瘀实为次,补虚为先、攻邪为次;同时兼顾肝脾,重视补气及行气药物的应用,气血并调,并适当佐以祛湿、散寒、化瘀、通络、止痛、清热等治疗方法。遣方用药中多有相须药物组合,且在久病入络的血瘀证中活血逐瘀搜络的虫类药物的聚类配伍组合为该类药物在治疗血瘀型OP疼痛较重的患者中提供用药依据。期望通过本研究对血瘀型OP患者的治疗提供方药配伍思路。此后可通过对其他证型大样本OP文献的药物配伍应用规律上进行研究,以期更好地指导临床用药。