栽培密度及田间小气候变化对棉花产量的影响

2021-08-04李继辉杨明凤

李继辉,向 导,杨明凤,刘 勇

(新疆乌兰乌苏农业气象试验站,新疆 石河子 832000)

合理的种植密度才能使得棉花获得优质和高产。作物群体不同密度会形成不同的内部小气候环境条件[1,2],该条件可以改变作物的生长性状[3,4],对作物的生长发育和产量的形成、病虫害发生程度都有很大影响[5-7]。因此,研究棉花不同栽培密度及田间小气候条件变化对棉花农艺性状及产量的影响非常必要。在不同棉花栽培密度处理上,赖奕英等[8]、王海洋等[9]、宁新柱等[10]研究了不同密度对棉花产量、生长性状及纤维品质的影响;汪志强等[11]、李伶俐等[12]测试了棉花不同密度的光合特性;王延琴等[13]、涂勇等[14]研究了棉花不同密度光能利用率以及底层透光率对产量的影响;而韩慧君[15]、李伟明等[16]、万燕等[17]则从气候因素变化的角度研究了其对棉花产量和品质的影响,诸多研究成果对提高棉花品质和产量都有极大的帮助。本试验将从不同密度的田间小气候变化角度研究其对棉花农艺性状及产量的影响。棉田密度的不同可以改变株间小气候环境变化,株间温度、透光率、湿度状况、通风效果均可造成叶片、蕾铃脱落[18,19],而最终体现在产量上,因此研究棉田小气候对棉花栽培管理具有重要意义。试验确定在棉花郁闭度最大的开花后期进行,测定不同种植密度的各层次温度、湿度及透光率和光照度等,研究棉田不同密度及小气候变化对棉花农艺性状和产量的影响,为棉花高质量栽培管理提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

新疆农垦科学院棉花研究所选育的新陆早45号,北疆地区主栽品种。

1.2 试验方法

试验在石河子149团17连进行。种植形式、栽培管理与大田棉花一致。设定5个密度处理,分别为9.00万、13.50万、18.00万、22.50万、27.00万株/hm2,依次编号为A、B、C、D、E。小区面积100 m2,3次重复。

1.3 农艺性状测定项目

每个处理每个重复选取10株记录棉花农艺性状,包括发育期、吐絮后期测定株高、茎粗、单株铃数、单铃重、单株干物质量、成熟期密度和实际产量。

1.4 小气候观测项目

棉花开花后期7月下旬,在棉株高约2/3处(距离地面40 cm)和地面连续10 d观测温度、湿度,测定棉株底部透光率及顶部光照度等气象要素。

1.5 数据处理及分析

数据处理及分析采用Excel统计软件。

2 结果与分析

2.1 不同密度棉花农艺性状

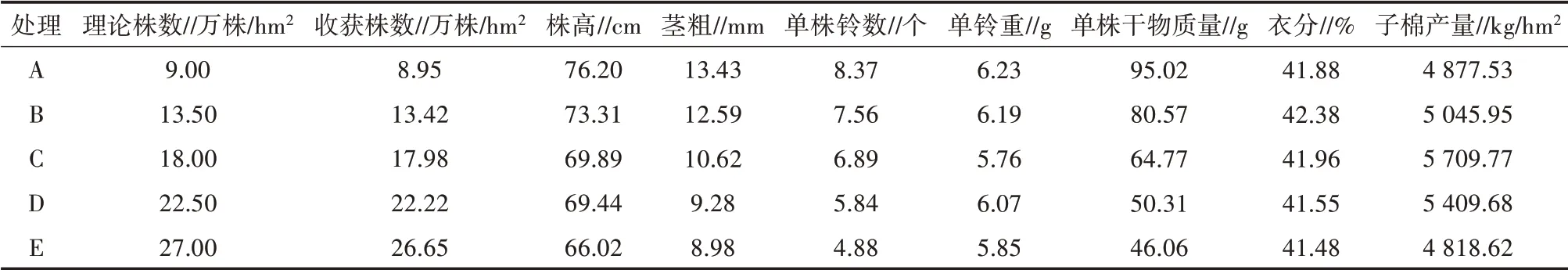

不同密度棉花农艺性状见表1,实际收获期密度与设计密度相比,略有减少,C处理在5个密度处理中缺苗率最少,为0.11%;D、E处理缺苗率较大,分别为1.24%和1.30%,表现出密度大缺苗率也大的特点。密度与株高、茎粗、单株铃数、单铃重、单株干物质量呈极显著负相关(P<0.01),相关系数分别为-0.896、-0.975、-0.974、-0.959、-0.959。随密度增加群体优势增加,单株优势随着密度的增加而减弱[20,21]。密植E处理与稀植A处理株高相差10.18 cm,茎粗相差4.45 mm,单株铃数相差3.49个,单株干物质量相差48.96 g。密度过大或过小,产量均处于低位,密度中等C处理产量最高,比A处理和E处理产量分别增加17.06%和18.49%。

表1 不同密度处理收获期棉株的农艺性状

2.2 不同密度棉花株间小气候变化

棉花开花结束后,群体郁闭度达到最大,在此阶段观测棉田小气候具有代表性。小气候观测仪位置设定在棉株高度的40 cm处和地面0 cm处。

2.2.1 株间空气温度变化 图1为棉花株间温度日变化,棉花植株间最高温度出现在16:00,与气温日变化有着一致性[22]。各密度处理间表现为大、小密度处理株间的平均气温低于中等密度,即B>C>A>D>E。以B处理温度最高,比E处理高0.7℃。

图1 棉花不同密度冠层温度日变化

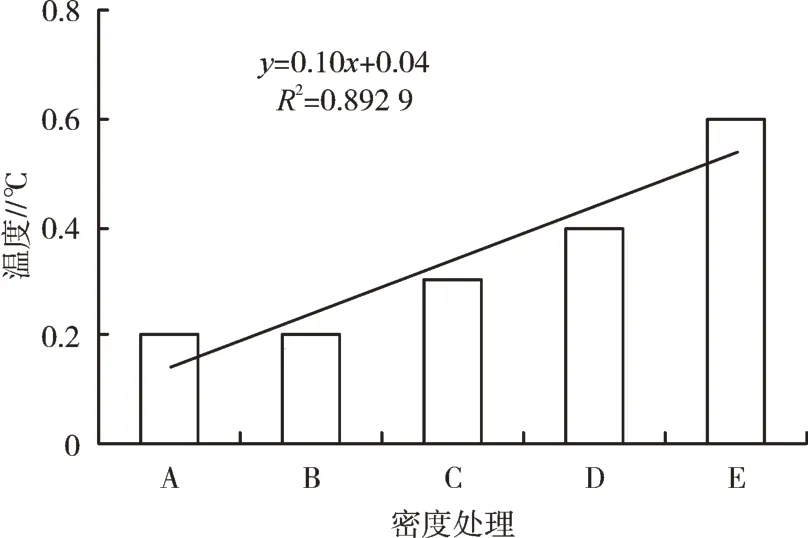

图2为棉花不同密度株高40 cm处与地面温度差的变化,各密度均反映出株高40 cm处的温度高于地面温度,而不同的密度存在明显的梯度温度差,随着密度增加梯度温度差具有逐渐加大的特点,如A处理梯度温度差为0.2℃,而E处理梯度温度差为0.6℃,并且密度与梯度温度差具有极显著线性相关,相关系数为0.944 9(P<0.01)。这说明种植密度小,冠层与近地面通透性好,有利于热量交换;反之,密度越大越不利于株间热量交换。从试验结果看,棉花群体间梯度温度差应小于0.4℃较为适宜。

图2 棉花不同密度梯度温度差(株高40 cm与地面温度差)

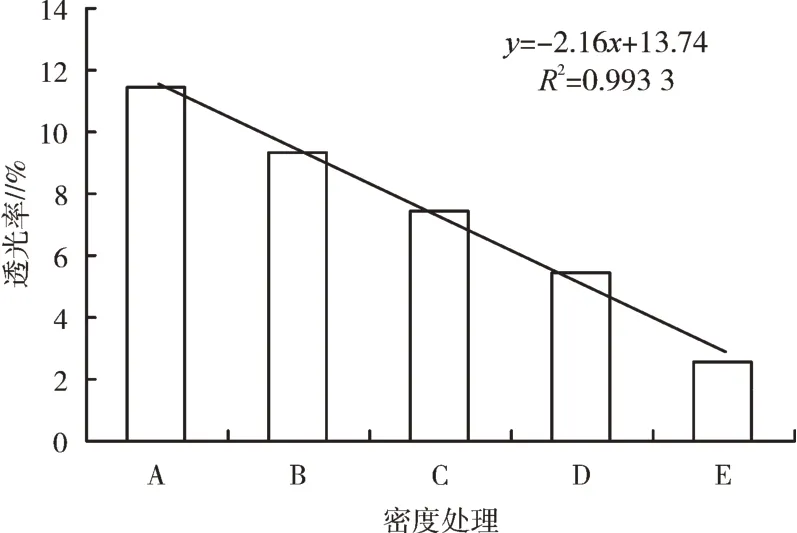

2.2.2 棉田透光率 图3为不同密度处理下通过棉株冠层达到地面的透光率。密度与透光率呈极显著负相关,相关系数为-0.996 6(P<0.01)。在棉花开花后期叶面积最大,稀植的A处理到达地面的透光率为11.5%,是密植E处理(2.6%)的4.4倍。透光率大说明上层截获的光少,棉株底层接受的光就越多,使得下层叶面积能够发挥功能,光合面积相对增大,有利于光合作用,棉田通风透光性能增强,对减少蕾铃脱落、提高铃的发育质量均有利[14,21]。涂勇等[14]的研究认为,棉花群体基部受光照度在2 500 lx左右时仍可正常进行光合作用,合成有机营养供应棉铃发育。依据晴天10:00—16:00测定,自然光照度为56500~70 800 lx。棉株群体地面处透光率为5%时光照度为2 825~3 540 lx。本试验C处理棉株地面透光率为7.4%,D处理透光率为5.5%,棉株农艺性状和产量均表现较好。

图3 棉花不同密度通过冠层到达地面的透光率

2.2.3 冠层空气相对湿度日变化 图4为不同密度冠层内空气相对湿度日变化趋势。10:00—20:00相对湿度(y)随时间(x)呈二次项变化y=0.411 1x2-13.294x+160.55,复相关系数为0.981 0,达极显著水平(P<0.01)。经过一夜较低温度之后,早上棉田空气湿度较大,10:00时A处理比E处理低6个百分点。随着光照时间和光照度的增强和气温的升高,棉田冠层空气相对湿度逐渐下降,16:00—18:00降到最低,这个最低点与气温日变化的最高点相一致。在最低点处各密度处理空气相对湿度相近。20:00棉田空气相对湿度转为升高,此时A处理比E处理低5个百分点。随着密度的增加棉田冠层空气相对湿度有所增加,不同密度冠层平均空气相对湿度排序为A=B<C<D<E,其中最大密度E相对于最小密度A冠层空气相对湿度平均提高4个百分点,而中间密度(B、C、D)比疏(A)、密(E)冠层空气相对湿度变化幅度小[21]。

图4 棉花不同密度冠层空气相对湿度

3 小结与讨论

本试验结果显示,密度与单株结铃数呈负相关,密度越大单株铃数越少。A处理稀植单株铃数达到8.37个,个体优势明显,却忽略了群体优势,株间冠层与地面温差小,透光率高,相对湿度小,通风透光效果好;高密植E处理单株结铃仅4.88个,群体优势明显,却忽略了个体优势,株间冠层与地面温差大,透光率低,相对湿度大,通风透光效果差;这2个极端密度处理在5个密度处理中产量最低。产量最高的是C处理,密度为18.00万株/hm2,成为最优密度;其次是D处理,再次是B处理。依据C、D、B处理试验结果,纵观棉田株间小气候条件,不同密度处理梯度温度差在0.2~0.4℃,底层透光率在5.5%以上,冠层空气湿度在59%左右,为棉田开花后期(最大郁闭度期)适宜的小气候条件。

在相同栽培措施下,棉花丰产由2个基本要素组成,一是合理群体优势,二是个体优势。当个体优势明显的前提下,就要发挥群体优势。群体则存在共生与相互干扰问题,群体之中的小气候条件变化是否合理,直接影响到棉花产量。棉花密度过大改变了棉株群体间的温、光以及热量条件,会对产量产生影响[5,23]。研究表明,首先是密度改变了棉株的农艺性状,C处理既保留了棉株的个体优势,也体现了群体优势,得到了突出的产量;其次是棉株间合理的小气候条件,具有量化的通风透光条件,发挥底层叶片功能,光合作用才能积累更多的干物质,为产量提供能量源泉。密度过大,透光率减小,光合性能差,通风效果差,株间纵向温度梯度变化小,落叶、蕾铃脱落严重,个体优势减弱,影响干物质积累,造成产量低。在目前栽培管理水平下,棉花密度控制在18万~22万株/hm2,棉花个体与群体优势协调,确保通风透光,田间小气候条件环境适宜,即可创造较高的棉花产量[10]。