耕作方式对松嫩平原半干旱区玉米子粒灌浆特性及产量的影响

2021-08-04张继卫王玉凤张翼飞杨克军唐子淳

张继卫,王玉凤,张翼飞,李 庆,杨克军,唐子淳

(黑龙江省现代农业栽培技术与作物种质改良重点实验室/黑龙江八一农垦大学农学院,黑龙江 大庆 163319)

松嫩平原作为东北三大平原之一,是中国重要的玉米(Zea maysL.)主产区,总面积15.3万km2,但是年降水分布不均,土壤肥力差[1]。松嫩平原半干旱区农业生产长期以来普遍采用传统垄作方式,导致农田土壤耕层变浅、犁底层加厚变硬、土壤养分不均衡,限制作物产量提高[2]。因此,传统的耕作方式已经成为松嫩平原半干旱区玉米产量提高的主要限制因素之一。玉米产量形成过程实际是子粒的灌浆过程,子粒灌浆除受遗传因子控制外,还受栽培因子调控[3,4]。前人从水、肥、密度、播期等不同侧面对玉米子粒灌浆特性进行了大量研究[5-10]。如李绍长等[7]采用生长分析法和细胞计数法研究证明,同一品种粒重差异是由灌浆速度决定的,而不同品种粒重差异则是由灌浆持续时间造成的;李玉玲等[8]对粒重不同的2个纯合稳定普通玉米自交系子粒的灌浆进程研究表明,子粒灌浆速率高低和有效灌浆期长短是导致不同品种及不同部位子粒百粒重差异的主要原因;张海艳等[9]研究表明粒重与灌浆速率呈极显著正相关,与灌浆时间和灌浆起始势关系不大;蔡丽君[10]认为合理的耕作可以提高玉米的灌浆速率,增加玉米的粒重,有利于玉米的高产。本试验通过设置秋季深翻垄作、秋季深翻平作、秋季旋耕垄作、秋季旋耕平作、春季旋耕垄作和春季旋耕平作这6种耕作方式来探讨耕作方式对玉米灌浆期光合作用、子粒灌浆特性和产量的影响,以期从玉米子粒灌浆的角度为松嫩平原半干旱区玉米栽培探索一种玉米高产的栽培方式。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

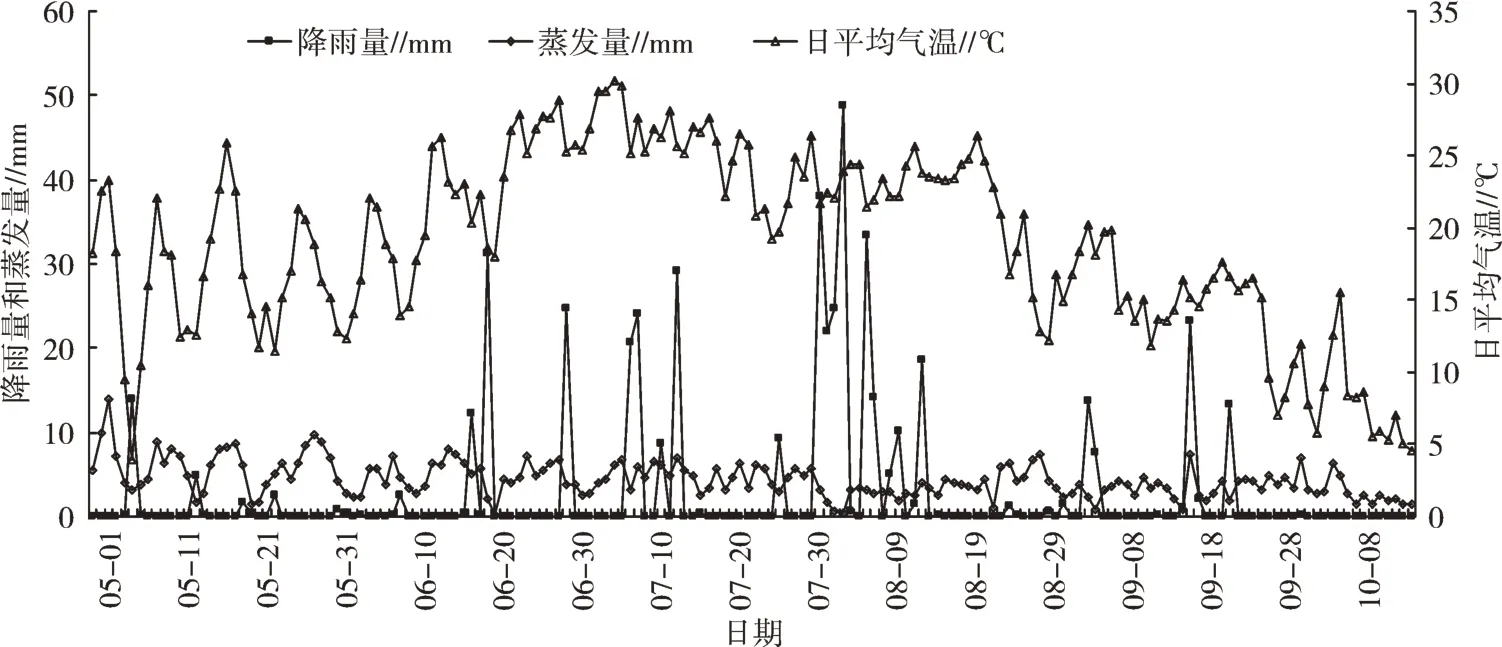

试验于2018年在黑龙江八一农垦大学现代农业栽培技术与作物种质改良重点实验室试验基地(46°37′N、125°11′E)进行,平均海拔146 m,该区位于松嫩平原半干旱区,属于典型的北温带亚干旱季风气候区。该区多年平均降水量427 mm,年蒸发量1 635 mm,年平均气温4.2℃,无霜期143 d。土壤为盐化草甸土,0~20 cm耕层土壤基础肥力为有机质29.24 g/kg,碱解氮118.74 mg/kg,速效磷15.20 mg/kg,速效钾118.65 mg/kg。玉米生育期内平均温度、降雨量、降雨分布、蒸发量等数据由当地气象站提供,如图1所示。

图1 玉米生育期间降雨量、蒸发量和日平均气温

1.2 供试品种

供试玉米品种为先玉335,为美国先锋公司选育的玉米杂交种。

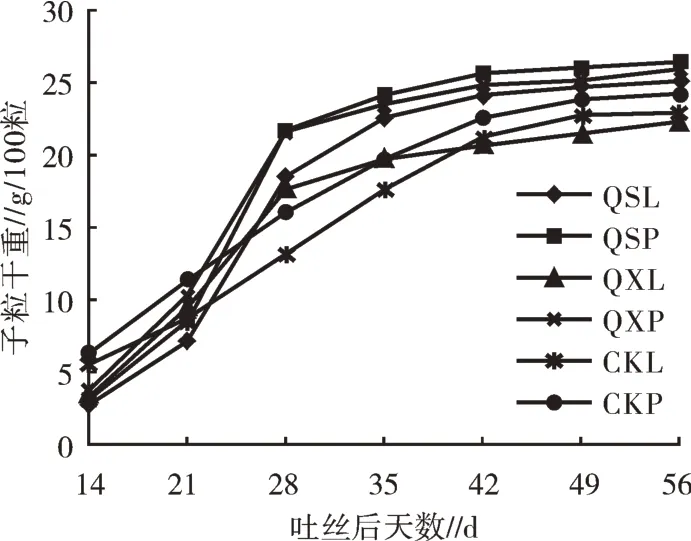

1.3 试验设计

采用随机区组试验设计,播种时间为2018年4月28日。试验设6种耕作方式,分别为秋季深翻垄作(QSL)、秋季深翻平作(QSP)、秋季旋耕垄作(QXL)、秋季旋耕平作(QXP)、常规春季整地垄作(CKL)和常规春季整地平作(CKP),详见表1。每个处理3次重复,每小区8垄,行长25 m,垄距0.65 m,小区面积为130 m2。本试验田已连续2年采用此耕作方式。氮(纯N)、磷(P2O5)、钾(K2O)施用量分别为235、120、90 kg/hm2,所用肥料为尿素(N46%)、磷酸二铵(P2O546%,N18%)和硫酸钾(K2O50%)。其中70%氮肥和全部磷肥、钾肥作为基肥随播种一次性施入,剩余30%氮肥在拔节期追施。种植密度为7.5万株/hm2。管理同大田。

表1 试验处理

1.4 测定项目

1)光合速率。在玉米吐丝期、吐丝20 d、吐丝40 d和成熟期,选择10:00—11:00(晴天无风)用Li-6400 XTOPEN6.1型光合测定系统对玉米穗位叶进行光合速率(Pn)的测定,每片叶读数3次,取平均值。

2)粒重。在吐丝期选长势一致的植株挂牌,自抽丝后14 d起,每7 d取标记植株3穗,取穗中部100粒,105℃杀青30 min,80℃烘干至恒重,称重。

3)灌浆模拟。以吐丝后天数(x)为自变量,吐丝14 d后每7 d百粒干重为因变量(y),用Logistic方程y=A/(1+Be-Cx)模拟灌浆,得参数A、B、C,式中,A为终极生长量参数,B为初值参数,C为生长速率参数。达到最大灌浆速率的天数tmax=lnB/C,灌浆速率最大时的生长量Wmax=A/2,最大灌浆速率Gmax=(C×Wmax)/2,灌浆活跃期P(约完成总积累量的90%)=6/C。

4)产量及其相关因素。每个小区中间选取2行(长5 m),收获全部果穗,用PM8818水分测定仪测其含水量折算出实际产量,并随机抽取10穗进行考种。主要对植株果穗的穗数、穗粒数、百粒重等指标进行测定。

1.5 统计分析

用Curve Expert 1.3拟合灌浆方程,SPSS21.0数据处理系统进行单因素方差分析(One-way ANOVA),用Excel 2010制图。

2 结果与分析

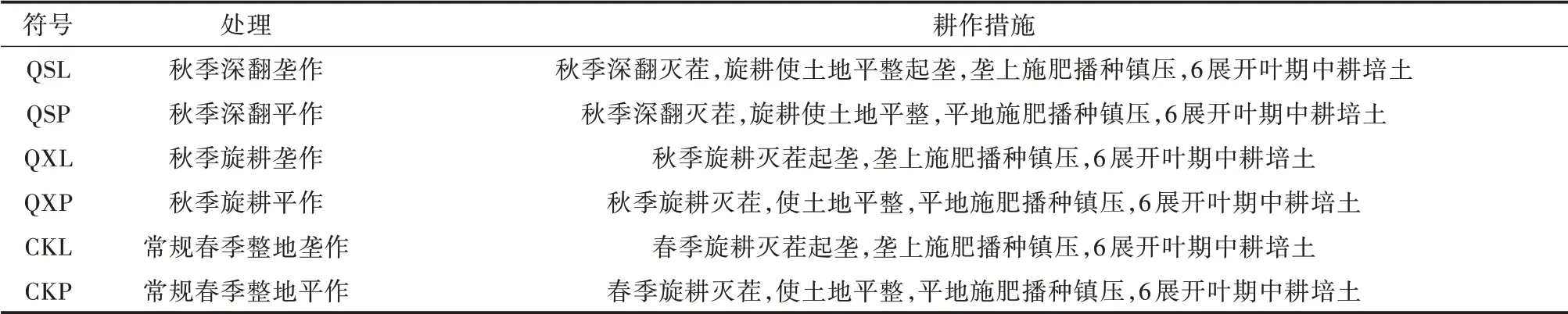

2.1 耕作方式对玉米灌浆期光合速率的影响

玉米叶片的光合速率反映其光合作用能力,对子粒的形成起决定性作用。由图2可知,随着玉米生育期的推进,玉米的灌浆速率逐渐降低,耕作方式对玉米的光合速率有显著的影响(P<0.05)。在玉米的吐丝期和吐丝20 d时,不同耕作方式下玉米的灌浆速率分别表现为QSP>QXP>QSL>QXL>CKP>CKL和QSP>QXP>QSL>CKP>QXL>CKL;在玉米吐丝40 d和成熟期时,玉米的光合速率则表现为QSP>QXP>QSL>CKP>CKL>QXL。灌浆期玉米的光合速率在耕作方式上表现为平作>垄作,秋季旋耕平作处理下的玉米灌浆期光合速率大于春季旋耕平作处理,玉米灌浆期的光合速率在整地方式上表现为深翻大于旋耕,因此,QSP处理可以提高灌浆期玉米的光合速率,提高玉米的光能利用效率,有利于玉米的灌浆。

图2 耕作方式对玉米灌浆期光合速率的影响

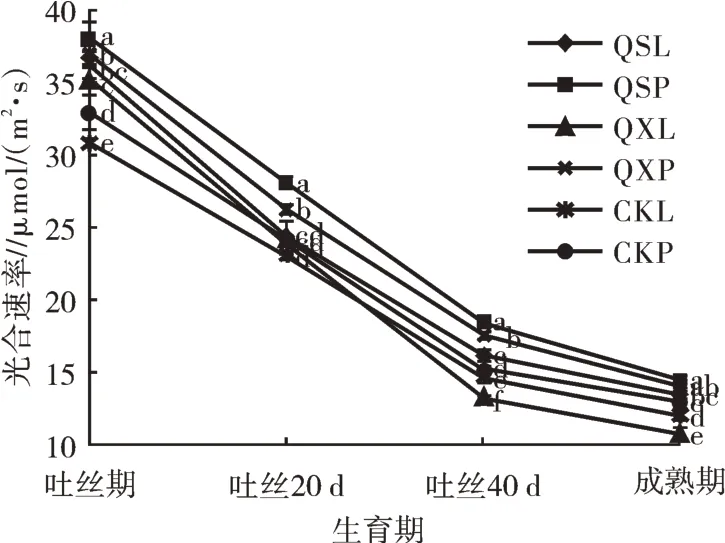

2.2 耕作方式对玉米子粒干重的影响

不同耕作方式对玉米子粒干重的影响如图3所示。子粒干重在吐丝后14~56 d呈先快后慢的增长趋势:在秋季整地的各处理下,玉米吐丝后14~35 d,灌浆进程加快,进入快速增长期,吐丝35 d以后,子粒干重增加减缓至趋于稳定;而在春季整地的CKL和CKP处理下,玉米在吐丝后14~42 d均为快速增长期,在吐丝42 d以后子粒干重增加减缓至趋于平稳。这表明耕作方式会影响玉米子粒干重的变化过程,秋季整地会加快玉米的灌浆进程。玉米子粒的最终干重在不同耕作方式下表现为QSP>QXP>QSL>CKP>CKL>QXL;平作较垄作有利于增加玉米子粒的最终干重,如CKP处理下玉米子粒的最终干重比CKL增加5.73%;秋季整地较春季整地有助于玉米最终子粒干重的增加,如QSP处理下玉米子粒的最终干重比CKP增加9.08%,QXP比CKP增加6.94%;深翻整地较旋耕整地方式有利于玉米子粒干重的增加,在QSP处理下玉米的子粒干重最大为26.42 g/100粒。因此,QSP处理可以增加玉米的子粒干重。

图3 耕作方式对玉米子粒干重的影响

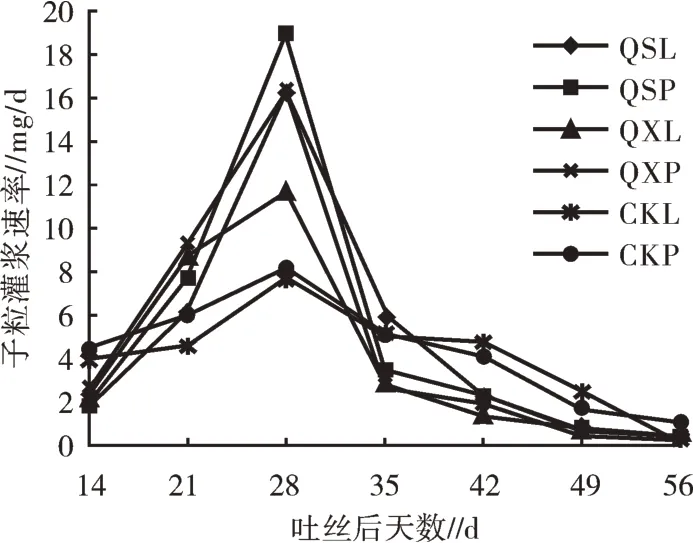

2.3 耕作方式对玉米灌浆速率的影响

如图4所示,不同耕作方式下玉米子粒灌浆速率均呈单峰曲线。在不同耕作方式下玉米的灌浆速率峰值出现在吐丝后28 d左右。不同耕作方式下玉米的灌浆速率峰值表现为QSP>QSL>QXP>QXL>CKP>CKL,总体表现为秋季整地处理大于春季整地、平作大于垄作、深翻整地方式大于旋耕整地方式。在QSP处理下玉米子粒灌浆速率的峰值最大为18.90 mg/d。因此,QSP有助于增加玉米子粒灌浆速率的峰值,提高玉米子粒的灌浆速率。

图4 耕作方式对玉米子粒灌浆速率的影响

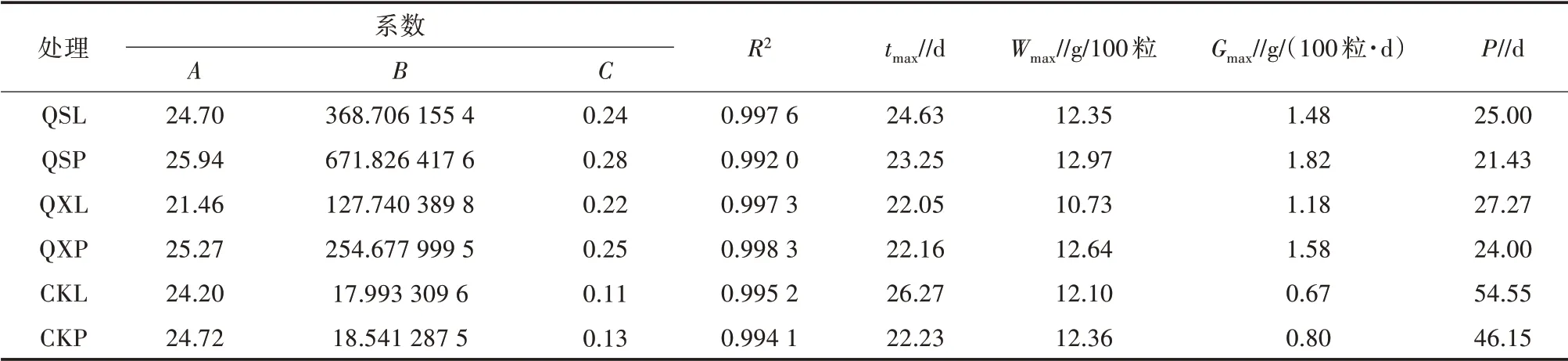

2.4 耕作方式对玉米灌浆参数的影响

用Logistic方程拟合玉米子粒灌浆过程,决定系数(R2)均在0.99以上,能较好地描述玉米子粒灌浆过程。如表2所示,耕作方式对玉米子粒的灌浆参数有一定的影响。玉米子粒达到最大灌浆速率的天数(tmax)在不同耕作方式下表现为CKL>QSL>QSP>CKP>QXP>QXL;玉米子粒的灌浆速率最大时的生长量(Wmax)表现为QSP>QXP>CKP>QSL>CKL>QXL,总体表现为平作处理大于垄作处理、秋季整地大于春季整地、深翻大于旋耕。在QSP处理下玉米子粒灌浆速率最大时的生长量最大,为12.97 g/100粒。玉米的最大灌浆速率(Gmax)在不同耕作方式下表现为QSP>QXP>QSL>QXL>CKP>CKL,在QSP处理下玉米子粒的最大灌浆速率最大,为1.82 g/(100粒·d)。玉米子粒的灌浆活跃期(P)在不同耕作方式下表现为CKL>CKP>QXL>>QSL>QXP>QSP。因此,QSP可以增加玉米子粒灌浆速率最大时的生长量和最大灌浆速率,有利于促进玉米的灌浆。

表2 耕作方式对玉米子粒灌浆参数的影响

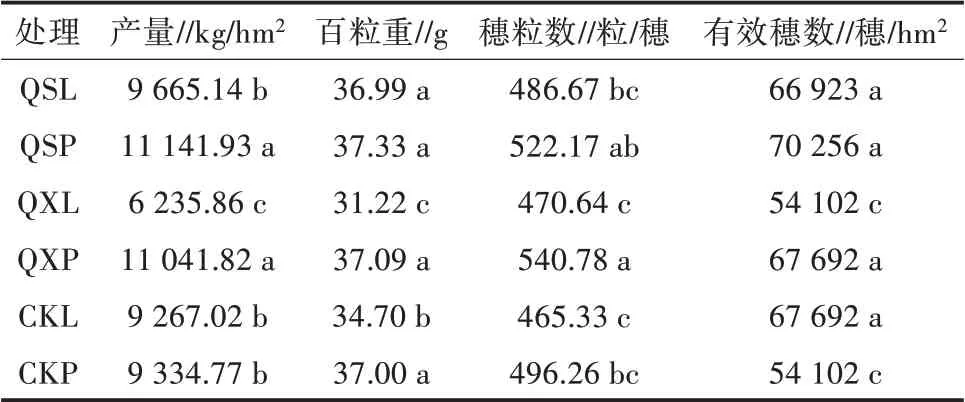

2.5 耕作方式对玉米产量及其构成因素的影响

如表3所示,耕作方式对玉米的产量、百粒重、穗粒数和有效穗数均有显著的影响(P<0.05)。玉米产量在不同耕作方式下表现为QSP>QXP>QSL>CKP>CKL>QXL,大体呈平作处理高于垄作处理,如CKP处理下玉米的产量比CKL高0.73%;秋季整地平作处理下玉米产量高于春季整地处理,如QSP处理比CKP高19.36%,QXP处理下玉米的产量比CKP高18.29%;秋季深翻处理下玉米产量高于秋季旋耕处理下玉米产量。玉米产量在QSP处理下最高,为11 141.93 kg/hm2。玉米的百粒重在不同耕作方式下表现QSP>QXP>CKP>QSL>CKL>QXL,在QSP处理下最重,为37.33 g。玉米的穗粒数和有效穗数在不同耕作方式下分别表现为QXP>QSP>CKP>QSL>QXL>CKL和QSP>QXP=CKL>QSL>CKP=QXL。因此,QSP处理可以增加玉米的百粒重和有效穗数,进而提高玉米产量。

表3 耕作方式对玉米产量及其构成因素的影响

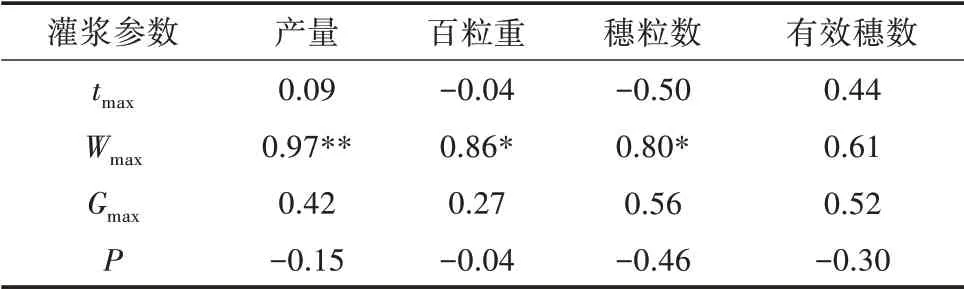

2.6 灌浆参数与产量、百粒重、穗粒数和有效穗数的相关性分析

由表4可知,玉米产量与子粒灌浆速率最大时的生长量呈极显著正相关(P<0.01);玉米的百粒重、穗粒数与子粒灌浆速率最大时的生长量呈显著正相关(P<0.05)。提升玉米子粒灌浆速率最大时的生长量可以增加玉米的粒重,有利于玉米产量的提高。QSP处理可以提高玉米子粒灌浆速率最大时的生长量,因此,QSP处理可以增加玉米的粒重,进而提高产量。

表4 灌浆参数与产量、百粒重、穗粒数和有效穗数的相关性分析

3 小结与讨论

松嫩平原半干旱区是中国重要的玉米主产区。该地区的气候特点是春季干旱少雨,风大,空气干燥,夏季气温剧烈升高,蒸发量大[11]。通过合理的土壤耕作,充分挖掘单位面积土地空间对植株个体的供给能力,增加粒数和粒重,是作物产量潜力实现的重要途径。耕作是农业田间管理的一项重要措施[12]。耕作方式通过影响土壤理化性状来影响土壤中的水、肥、气、热等因子来影响作物的生长发育和产量形成[13]。灌浆期是玉米生长发育过程中极为重要的生育阶段[14],提高玉米灌浆期的光合速率,可以提高玉米的光能利用效率,加快玉米子粒的灌浆过程,增加玉米的产量[15]。本试验结果表明,耕作方式会对玉米灌浆期的光合速率产生一定的影响,进而影响玉米子粒灌浆过程并最终影响玉米产量的形成。平作较垄作可以提高玉米灌浆期的光合速率,可能是由于平作能够减少前期土壤水分散失,后期中耕起垄利于截留雨水,增加土壤蓄水量[16],有利于玉米的生长;秋季整地平作较春季整地平作可以提高玉米灌浆期的光能利用效率,这是由于秋季整地较春季整地可以提高土壤养分含量[17],有助于玉米生长发育。最大灌浆速率、灌浆速率最大时的生长量、灌浆速率达峰值的时间及灌浆持续期等是反映玉米子粒建成及灌浆特征的重要参数[18]。粒重与灌浆参数的关系有多种观点[19]。本研究显示,玉米的粒重与灌浆速率最大时的生长量呈显著正相关(P<0.05),这与陈传永等[20]的研究观点一致。QSP处理较其他试验处理可以提高玉米灌浆期的光合速率,提高玉米的光能利用效率,增加玉米子粒灌浆速率最大时的生长量,进而增加玉米粒重。玉米产量与玉米子粒灌浆速率最大时的生长量呈极显著正相关(P<0.01),由此说明,增加玉米子粒灌浆速率最大时的生长量可以提高玉米产量。

综上所述,秋季深翻平作可以提高玉米灌浆期的光合速率,增加玉米子粒干重,提高玉米灌浆速率的峰值,增加玉米子粒灌浆速率最大时的生物量,增加玉米粒重并最终提高玉米产量。因此,采取秋季深翻平作处理,可以提高松嫩平原半干旱区玉米的产量。