经皮全可视脊柱内镜360°椎管减压术治疗腰椎管狭窄症的临床对照研究

2021-08-02刘合庆张娟李松刘桂英楚超沙启乐

刘合庆,张娟,李松,刘桂英,楚超,沙启乐

1.山东省菏泽市立医院脊柱外科,山东菏泽 274000;2.菏泽市牡丹区人民医院骨科,山东菏泽 274000;3.菏泽市立医院急诊科,山东菏泽 274000

腰椎管狭容症(LSS)为中老年人常见病,发病率为1.7%~10%,已成为引起老年人腰腿痛因素的第二位,仅次于腰椎间盘突出症(LDH)引起的腰腿痛,严重影响老年人的生活质量[1]。后路腰椎管减压内固定术(PLIF)是治疗LSS最常用的主流方法,疗效可靠,但缺点是创伤大,恢复慢,并发症多,腰椎活动受限,治疗费用高,且可能继发临近节段病变(ASDis)。近10余年,随着脊柱微创技术发展的趋势[2],经皮脊柱内镜治疗LDH和腰椎侧隐窝狭窄症的技术得到广泛应用,获得了良好的疗效。但这些技术都是对腰椎管180°或270°范围减压,对于腰椎中央管狭窄症和双侧侧隐窝狭窄症的减压效果有限,以往临床应用很少。菏泽市立医院脊柱外科在经皮脊柱内镜下腰椎管270°范围减压效果良好的基础上,结合经皮椎间孔镜单侧入路双侧减压治疗LSS技术[3],于2018年10月开始应用经皮全可视内镜下360°腰椎管减压术治疗腰椎中央管和双侧侧隐窝狭窄患者。该研究方便选取2018年10月—2019年3月在菏泽市立医院脊柱外科分别行经皮全可视脊柱内镜下360°腰椎管减压术和PLIF的67例LSS患者,回顾分析临床和影像资料,评价经皮全可视脊柱内镜360°腰椎管减压术的临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取该院脊柱外科的67例LSS患者,根据手术方式不同,分为两组,A组34例,行经皮全可视脊柱内镜下360°椎管减压术。B组33例,行PLIF。两组患者一般资料比较。差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。术前主要表现为腰疼50例 (74.6%),下肢疼麻48例(71.6%), 跛行54例 (80.6%)。 中央管狭窄42例(62.7%),双侧侧隐窝狭窄25例(37.3%)。患者术前腰椎CT、MR均显示双侧关节突增生、黄韧带肥厚、腰椎中央管或双侧隐窝狭窄。

表1 两组患者术前一般资料与比较

该研究方案经菏泽市立医院伦理委员会批准,所有参与患者均签署手术知情同意书。手术均为同一组医师完成。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①单节段LSS;②中央管或双侧侧隐窝狭窄症;③采用经皮全可视脊柱内镜下360°全椎管减压术治疗;④PLIF匹配对照。

排除标准:①多节段LSS;②合并腰椎不稳或腰椎滑脱者;③合并严重创伤、精神疾患、恶性肿瘤等疾病;④随访资料不完整,随访时间不足12个月。

1.3 方法

A组:俯卧位,定位手术间隙及一侧穿刺点。常规术区准备。静脉麻醉辅助局麻,1 cm纵切口,常规置内镜,显露椎板、同侧小关节、黄韧带,镜下可视环锯切除同侧小关节内缘骨质(见图1)、黄韧带,显露硬脊膜、同侧神经根,探查神经根及纤维环,取出突出髓核,纤维环成型,神经根管减压。环锯沿上位椎椎板下缘切除黄韧带止点骨质,经棘突根部向对侧继续减压至对侧小关节,同法对侧神经管减压(见图2),切除对侧椎间盘,至对侧神经根周围无压迫。于下位椎椎板上缘咬除黄韧带止点处骨质,切除椎板间黄韧带。探查两侧神经根及硬膜囊无压迫。减压术后CT检查见图3。图1和图2为A组患者行全可视脊柱内镜下360°腰椎管减压术示意图,图3为A组患者行全可视脊柱内镜下360°腰椎管减压术后减压效果图。

图1 全可视环锯减压

图2 对侧减压

图3 减压术后

B组:全麻,取俯卧位,常规术区准备。取后正中切口,常规显露,透视定位手术节段,显露上、下位椎椎板及小关节。两侧椎弓根内植入合适椎弓根螺钉。切除两侧关节突内侧部、椎板部分骨质和黄韧带,显露两侧神经根及硬膜囊,两侧神经根减压,切除突出间盘,处理椎间,植入自体骨及合适Cage,塑型安装连接棒,适当加压。透视位置良好。后外侧植骨。留置负压引流管一枚,缝合各层组织。

1.4 观察指标

①围术期指标:术中出血量(mL)、住院时间(d)。②影像学指标腰总活动度(ROM):腰椎动力位X线片,过伸位腰椎Cobb角度数+过屈位腰椎Cobb角度数所得总和。③腰腿疼痛评分:采用疼痛视觉模拟评分法(VAS)0~10分的评分方式,0分为无痛,1~3分为轻度疼痛,4~6分为中度疼痛,7~9分为重度疼痛,10分为剧烈疼痛。④Oswestry功能障碍指数(ODI)[4]。采用ODI评估手术前后的腰椎功能状况,评价标准:0%~20%:轻度功能的障碍;21%~40%中度功能障碍;41%~60%:重度功能障碍;61%~80%:严重的腰背疼;81%~100%:需要卧床休息或症状非常严重。

1.5 统计方法

2 结果

2.1 两组患者围术期情况比较

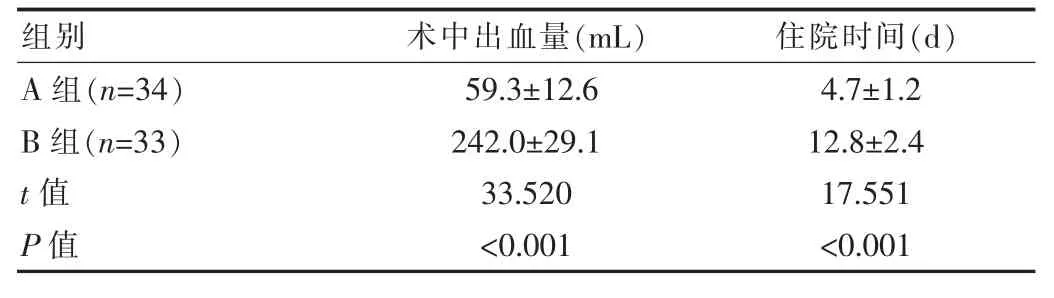

术中出血量:A组(59.3±12.6)mL;B组(242±29.1)mL。住院天数:A组平均(4.7±1.2)d;B组平均(12.8±2.4)d。以上指标A组明显优于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者围术期指标比较(±s)

表2 两组患者围术期指标比较(±s)

组别 术中出血量(mL) 住院时间(d)A组(n=34)B组(n=33)t值P值59.3±12.6 242.0±29.1 33.520<0.001 4.7±1.2 12.8±2.4 17.551<0.001

2.2 两组患者随访结果比较

两组患者均获随访1年。A组术前腰腿疼VAS评分:(8.39±1.24)分,术后疼痛逐渐下降至术后1年基本消失。B组术前(8.40±1.31)分,术后逐渐下降至术后1年时(2.74±1.52)分。两组与术前相比较,疼痛明显得到改善,A组各随访时间点VAS评分都低于B组 (P<0.05)。 两组ODI指数比较。A组术前平均 (49.1±2.54)%,术后逐渐下降至术后1年时(13.8±1.15)%。B组术前平均(49.5±2.38)%,术后逐渐下降至术后1年时(15.8±2.33)%。与术前比较,腰椎功能明显得到改善,A组各随访时间点ODI指数都优于B组(P<0.05)。两组ROM度数比较:A组术前平均(54.3±9.43)°,术后逐渐增大至术后1年时平均(71.2±9.37)°。B组术前平均(54.4±9.79)°,术后明显下降,后逐渐增大至术后1年时(42.4±8.29)°,比术前明显减小。A组各随访时间点ROM度数都优于B组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者术前、术后3、12个月时的VAS评分、ODI指数、ROM度数(±s)

表3 两组患者术前、术后3、12个月时的VAS评分、ODI指数、ROM度数(±s)

项目 组别 术前 术后3个月术后6个月术后12个月VAS评分(分)ODI(%)ROM(°)A组(n=34)B组(n=33)t值P值A组(n=34)B组(n=33)t值P值A组(n=34)B组(n=33)t值P值8.39±1.24 8.40±1.31 0.032 0.975 49.1±2.54 49.5±2.38 0.665 0.508 54.3±9.43 54.4±9.79 0.043 0.966 2.78±1.63 5.21±1.73 5.919<0.001 24.6±2.30 25.2±2.58 1.006 0.318 57.6±8.83 23.9±9.91 14.707<0.001 1.91±0.83 4.51±2.37 6.028<0.001 16.8±1.76 18.7±2.11 4.007<0.001 63.3±8.64 30.6±8.34 15.755<0.001 1.12±0.54 2.74±1.52 5.847<0.001 13.8±1.15 15.8±2.33 4.476<0.001 71.2±9.37 42.4±8.29 13.310<0.001

3 讨论

LSS发病机制是某些原因发生腰椎管骨性纤维性结构异常致椎管狭窄至临界点,站立或行走时椎管内压力急增,阻止硬膜和神经根伸缩及微循环障碍,因此治疗LSS的关键是椎管扩大减压。脊柱内镜椎管减压术已广泛应用于LSS,取得优良的远期临床疗效[5]。经皮全可视脊柱内镜下精准减压术治疗LSS较传统椎板切除减压术更能有限改善症状[6]。Komp等[7]经皮内镜下椎板间入路治疗中央型LSS,术中仅对椎管背侧减压,ODI仍有明显改善。常峰等[8]认为恢复椎管的有效容积是手术疗效的保证。廖鑫等[9]报道内镜下可视化椎间孔成形术治疗侧隐窝狭窄症,1年随访疗效优良率达91.2%,疗效满意。

该研究A组术中出血量(59.3±12.6)mL,住院时间(4.7±1.2)d,明显优于于PLIF术式的(242.0±29.1)mL和(12.8±2.4)d,与孙凤龙等[10]经皮内镜下单侧椎板减压术[(出血量 (55.63±10.14)mL和住院时间8.53±2.75)d]对比,出血量无明显差异,而住院时间明显缩短,表明该研究360°腰椎管减压术式,优于经皮内镜下单侧椎板减压(180°)术式。A组在术后1年时VAS评分(1.12±0.54)分、ODI(13.8±1.15)%、ROM(71.2±9.37)°都显著优于PLIF术式 (2.74±1.52) 分、(15.8±2.33)%、(42.4±8.29)°,对比孙凤龙等经皮内镜下单侧椎板减压术1年时VAS评分(1.06±0.56)分、ODI(13.25±1.08)%数据相近,表明此术式360°腰椎管减压术优于孙凤龙等单侧椎板减压(180°)术式。孙凤龙等在经皮内镜下椎板减压术切除部分小关节治疗LSS的研究中,随访患者腰椎节段活动度、椎间隙高度无明显变化,表明部分小关节切除对腰椎稳定性无明显影响。相关研究报道脊柱内镜可视环锯去除部分上关节突骨质,对于脊柱稳定性无明显影响[11-12]。中央型LSS不适用椎间孔入路减压[13]。而经皮全可视内镜下腰椎管360°减压在两椎弓根间进行,有效减压的同时,避免因操作空间小导致过度牵拉神经根[14]。多节段混合型LSS患者,ULBD技术不能获得广泛彻底的减压[15]。椎板间入路大通道内镜技术,可有效解除范围较大的中央管狭窄或双侧侧隐窝狭窄[16]。

陈康等[17]研究在脊柱内镜下椎板间入路进行精准骨性侧隐窝减压,切除椎板及内存关节突关节约3 mm,切除黄韧带显露神经根,沿神经根走向行进行内侧关节突关节切除减压,解除侧隐窝内神经根骨性骨性致压结构,精准完成骨性侧隐窝减压。该研究中经皮全可视脊柱内镜下360°椎管减压术经椎板间入路,先行一侧侧隐窝180°精准减压,再行对侧侧隐窝180°精准减压,完成全椎管360°减压,增加椎管横断面面积,改善硬膜和神经根伸缩及微循环,显著改善症状。钱宇等[18]报告切除增生内聚关节突关节及增厚黄韧带,术前术后椎管横断面面积的差异优统计学意义。经皮全可视脊柱内镜下360°椎管减压术中判断是否彻底减压参照白一冰等[19]提出的减压标准:①神经根周围空间明显扩大;②可见神经根、硬膜囊自主搏动;③神经根表明血运明显改善,血管充盈;④神经根复位。 而术后CT、MRI等影像学变化常在术后半年才能显示,患者症状一般在术后即可得到明显改善,即所谓的“影像学变化滞后现象”[20]。近年来脊柱内镜手术因其手术创伤出血少、住院时间短、术后恢复快等优势,逐渐在腰椎疾病的治疗中取得了重要的地位。李振宙等[21]研究表明,经皮经椎板间隙完全内镜下腰椎侧隐窝减压术式治疗腰椎侧隐窝狭窄症的安全、合理疗效优异的脊柱外科微创技术。杨贺军等[22]应用Delta内镜技术治疗腰椎管狭窄,椎板间入路,单侧小切口,进入行双侧神经根管减压,也能达到中央椎管及双侧侧隐窝减压的效果,与该研究中的经皮全可视脊柱内镜下360°腰椎管减压术有同样的疗效。

综上所述,经皮全可视脊柱内镜下360°腰椎管减压术治疗LSS,疗效优于PLIF。该研究为全可视脊柱内镜下360°腰椎管减压术治疗LSS应用提供临床数据,为治疗LSS提供了一种可实际应用的治疗方式。鉴于病例比较少,随访时间短,还需要多中心、大样本的数据来进一步研究。