互联网+居家上门照护服务的探索与实践

——以南京市江宁区为例

2021-08-02李咏阳刘世晴徐静仙王津东

李咏阳, 刘世晴, 徐静仙, 王津东

我国已全面进入老龄化社会,发展居家和社区养老是目前养老服务体系建设的重点[1-3]。江苏省南京市作为全国第一批居家和社区养老服务试点市,早在2003年已采取政府购买服务、社会组织运营的方式,为特殊老人提供上门养老服务。近年来,随着互联网技术的快速发展,居家养老服务迎来了突破性的发展机遇。2018年8月,在南京市江宁区民政部门的部署下,“小江家护”项目正式推出,通过构建服务信息平台,整合服务、监管、物联网、大数据体系,政府引入第三方服务机构,优先为区域特定老年人群、残疾人、未成年人提供上门居家照护服务,极大地解决了部分高龄、空巢、失独老人的照护问题,成为了机构、社区养老服务的有效补充。

1 南京市江宁区居家养老服务现状

1.1 老龄化程度高 全区1 561平方公里,户籍人口112.33万,常住人口128.77万。60岁及以上老年人口18.67万,80岁及以上老人超过2.47万人(由江宁民政数据系统提供),且每年仍以超过4 000人的速度增长。60岁及以上的半失能、失能(失智)老年人数量也逐年增多。

1.2 居家养老服务资源不足 全区3A级以上居家养老服务中心59家,实际在运营42家,服务人数0.7万多人(由江宁民政数据系统提供),而大部分机构存在工作人员短缺、服务内容单一、目标人群不清晰、服务供给质量不高、运营盈利模式模糊等问题,因此无法满足区域老人的居家养老问题,导致运营成本和经营收入相背离,绝大部分依靠政府财政补贴维持日常开支。

1.3 老年人对养老服务质量要求日益提高 随着经济水平的快速发展,老年人对于生活品质和健康服务的需求日益丰富。对于服务内容的需求,从简单的吃、住、家政需求延伸至医疗、文娱、精神等方面;对于服务方式的需求,从随意性到专业化、标准化;对于服务提供者的需求从单纯的体力逐步要求年轻化、知识化。

1.4 互联网技术的应用有待深化完善 虽然互联网技术在居家养老服务中的应用已经起步,例如各类老龄科技照护系统不断更新换代,延伸的载体产品如健康穿戴设备、居家安全监测设备在市场中种类繁多,但是由于大部分产品同质化,加之老年人本身应对科技电子产品的观念陈旧,对于自我保健的消费意识不足,产品购买信息不对称等诸多原因,此类产品的普及应用严重不足。

2 互联网+居家上门照护服务实践探索

“小江家护”项目依托现代信息技术,由政府搭建服务互联网+养老院信息平台,向社会公开招标并购买服务,由专业养老服务组织和人员提供线下服务。服务对象主要面向江宁区80岁及以上老年人群及特殊人群,以提供生活照料、精神慰藉、文化娱乐为基础,逐步融入慢病管理、基础护理、专业康复护理、远程诊疗等医疗服务,线上、线下联动,为自理、半失能、失能老人、残疾人、慢病老人、出院后老人的居家照护提供了便捷条件,老人们足不出户就可以享受专业服务。

2.1 服务对象 面向江宁区特定人群,包括特定老年人、残疾人、未成年人提供免费照护服务。特定老年人指:五类老人中的半失能及失能老人;60周岁及以上低保低收入家庭的计生特扶老人;70周岁及以上的计生特扶老人、独居老人;80周岁及以上老年人。残疾人指低保及低保边缘中重残者;未成年人指孤儿、监护缺失及监护无力儿童。

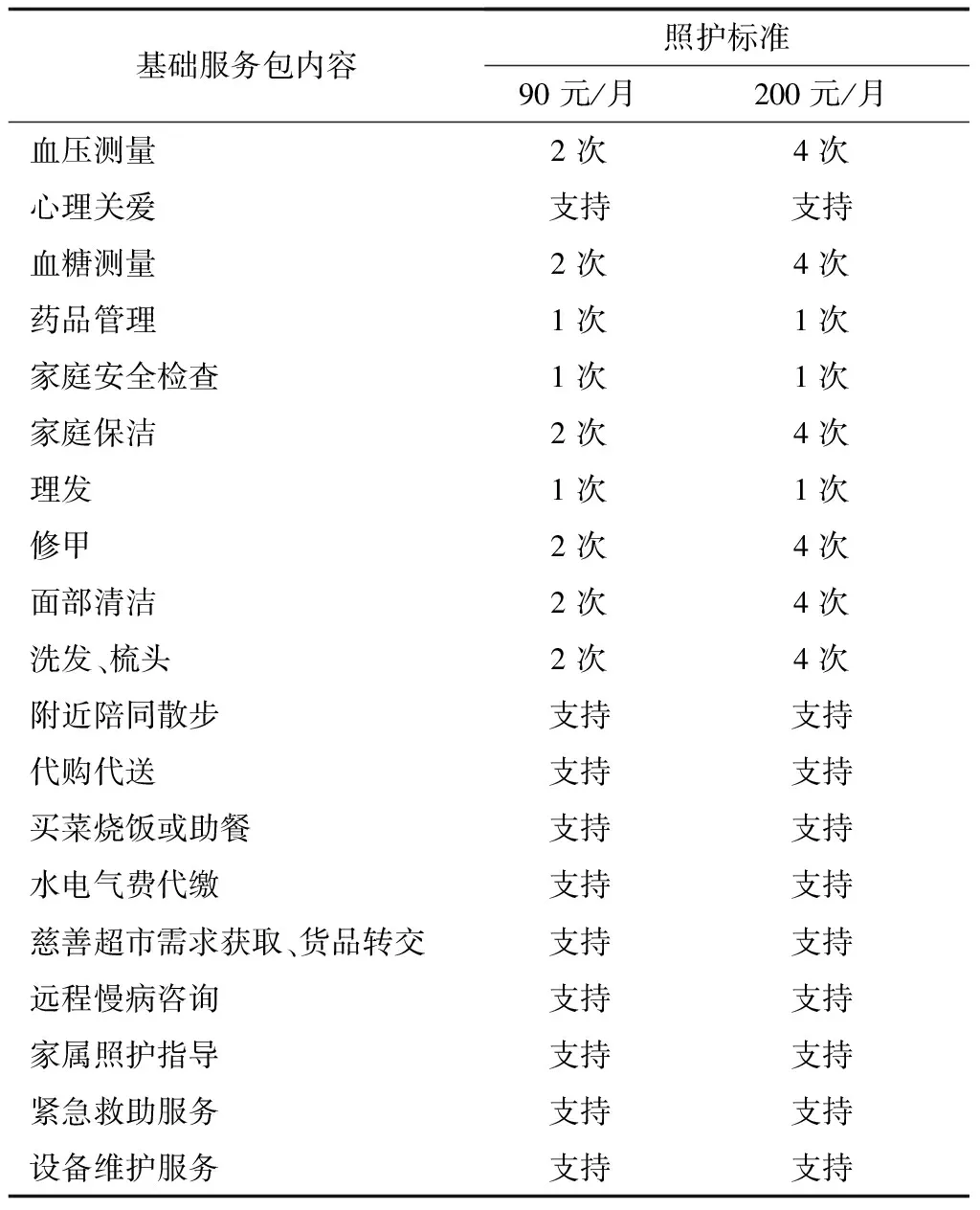

2.2 老年人居家上门照护服务内容 在服务内容方面,主要包括血压血糖监测、心理关爱、药品管理、家庭安全检查、家政服务、理发、修甲、面部清洁、洗发、家属照护指导、紧急救助等基础性服务;在服务频次方面,每单服务工时不小于1小时,每月合计2~8工时不等。见表1。

表1 老年人基础服务包

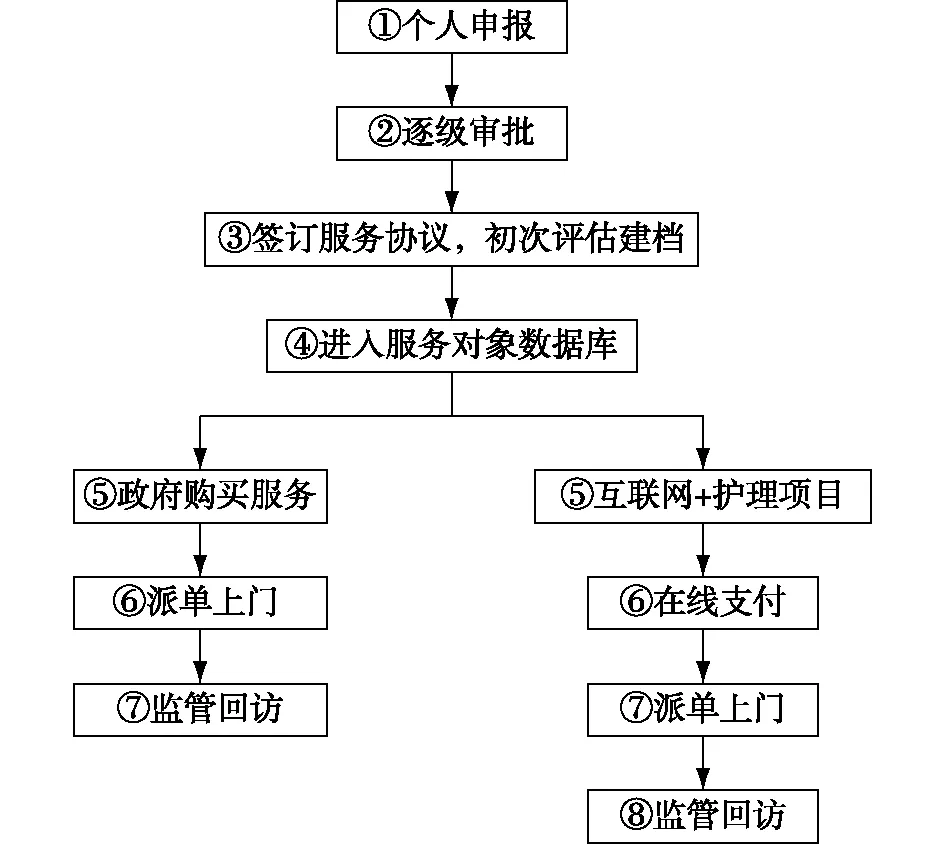

2.3 服务流程 由符合条件的老人通过社区、网站、电话、微信公众号等方式进行申报,逐级审批,失能老人由第三方机构评估,审批通过后签订服务协议,老人即可通过“小江家护”平台进行预约服务,服务机构派单上门服务,第三方机构服务过程由政府通过网络监管、上门抽查、满意度回访等形式进行监管回访。见图1。

图1 服务流程图

3 讨论

3.1 运用互联网技术,创新服务模式 “小江家护”项目通过推动养老与互联网的融合创新,打破传统居家养老服务模式,利用互联网技术对信息进行有效整合、存储,以信息平台为载体,整合服务、监管、物联网等大数据体系,实现居家上门照护服务体系的稳定运营。在此过程中,不断加快养老产业结构优化升级,提升服务品质,降低运营成本,以智慧养老打通产业链,促进养老服务便捷普惠。“小江家护”项目实施一年时间,服务成效得到了老人、家属和社会的普遍认可。目前已签约服务江宁户籍老人(主要为80周岁及以上)12 431人,开展服务达188 626单,平均每周近8 852单,单天最高工单量达1 379单。对被服务老人抽查随访,对服务态度、服务质量等进行满意度问卷调查,0~60分不满意,61~80分基本满意,81~100分很满意。抽查人数996人,其中905人(90.9%)很满意,86人(8.6%)基本满意。

3.2 医养结合是实现高质量居家服务的基础 医疗服务是养老的保障,相关调查数据显示,按具体的服务项目需求来看,“互联网+”健康医疗服务需求较高,非常需要和比较需要的老年人各占22.2%和48.1%[2-3]。通过信息化平台,为慢病老人建立及管理健康档案,提供线上健康咨询、远程问诊、急症救助、上门医疗服务等健康医疗服务,还可针对老年人特点,制定个性化的服务包。因此,在此项目中,除了提供家政服务、面部清洁、床上洗浴、修甲、安全检查等基础照护服务之外,“互联网+护理”服务板块则专门针对失能老人、出院老人、慢病老人推出的专业护理增值服务项目,包括基础护理、专科护理、慢病护理、康复护理、中医护理、安宁疗护、健康管理7大项52项居家上门护理服务。

本项目按照“养+护+医”一体化服务原则,建立了“养老护理员+护士+医生”组成的工作团队,提供分层次的医养服务,可以有效覆盖老年人的日常生活需求及健康需求。团队成员组成:副主任医师3名(硕士3名),主管护师7名(硕士3名,本科4名),护士32名(本科20名,大专12名);养老护理员100名。团队实行分层管理,养老护理员按照综合能力不同分别提供家政服务、生活照护、健康监测及辅助护理等服务;不同层级的护士,如护师以基础护理技术操作为主,专科护士团队则以专科护理技术操作、高风险护理技术操作为主;医生以远程、上门等形式为居家老人提供医疗保障,将居家与社区卫生服务中心、医院有效联动,构建高效、连续的居家健康服务模式。通过开展医养结合一体化的新型服务,对老人卫生健康需求进行全面信息化管理与服务,最终实现居家老人照护服务质量与生活质量的全面提升。

3.3 加快培育互联网+居家养老服务人才,为引导智慧养老快速发展奠定基础 居家上门照护人员是队伍的重要组成部分,目前我国养老服务劳动力市场普遍存在门槛低、专业素质不高、流动性较大等特点,老年照护人员主要来自家政服务公司或社会兼职人员,对老年人的生理特征、服务需求等缺乏专业认知,从事的工作主要为简单的生活照料,老人得不到更深层次的服务,如专业的心理疏导、精神慰藉、康复保健等[4-6]。

在以互联网技术为载体的养老服务中,建立一支高层次、高素质的服务团队尤为重要,吸引年轻人尤其是90后加入养老行业,发挥年轻人接受新鲜事物能力强、科技产品及互联网技术等应用易学易会等优势,在工作环境、薪资待遇、职业发展等方面给予充分的保障及激励措施,吸引更多年轻人加入养老队伍中;另一方面形成体系化的培养机制,系统全面地培训、锻炼年轻的养老服务人才队伍,为未来智慧养老快速、高质量发展储备人力资本。

3.4 呼吁政府引导及政策支持 在互联网技术进入居家养老服务体系起步阶段,急需政府给予一定的引导及政策支持,组织相关部门制定服务标准,促进行业持续发展;同时,健全和完善行业评估、监管体系,及时公开信息,规范购买和提供服务的行为,才能促进行业良性发展。

同时,通过政府引导及加大基础性投入,政府、服务机构、监管机构多方联动,社会化运作,市场化管理,带来服务资源高效整合,服务效率极大提高,服务质量整体提升,最终为老年人带来真正的实惠。

4 小结

当前,国内的互联网+居家上门照护服务模式尚未成熟,面临着供给和需求不对接、资源难以有效整合、观念掣肘服务效能等问题。“小江家护”项目的落地与发展为我们提供了值得借鉴的经验,“互联网+”应用所带来的新契机, 注入的新活力,将使居家养老服务获得更大的发展空间,从而进一步提升居家养老服务的质量,促进养老服务事业的健康、可持续发展。