被忽视的转折:《死后》的结构及其意义

2021-07-30曾宇宁

曾宇宁

(华中科技大学 人文学院,湖北 武汉 430074)

一、被忽视的《死后》

鲁迅《野草》中奇惧激壮的氛围和隐晦诡丽的想象向来为评论家所强调,其中又推《死火》《影的告别》和《墓碣文》等极具诗性美的篇章,以其“死的火”“彷徨于无地”“于天上看见深渊”等辞义兼美的表达为上。其诗性而凝练的造词用字与蕴含的情感力量交融,兼具现代性的语言形式与思想之美,甚而有诗人张枣认为,并非胡适《尝试集》,而应列《野草》为中国第一部现代白话诗集。

相较于上述篇章,《死后》尽管是集子中篇幅最长的,但它既没有“影”“地狱”“死火”等被赋予超乎日常意义的意象,也没有沉重危急的悖论和矛盾选择充斥其中。其氛围近似于烦闷、讽刺,又带有戏谑的色彩,即使在叙述一个“暴毙路上”的场景时,也并不如《墓碣文》中一般涉及生理上可怖的描写及联想。总之,览遍全集我们可以发现,不同于《野草》中其他隐晦难解的篇章,《死后》在形式内容和氛围上显得相对简单而轻松。即使有“钉子”“青蝇”等“难于直说,所以有时措辞就很含糊了”[1]的象征隐喻部分,也大都可以通过联系参考其时社会背景和所作杂文杂感、书信等找到解释。

从形式上看,《死后》的研究大致可以归为两类:一是在《野草》的研究专著中作为某一分类的单篇解读(如“讽刺”类),篇幅往往很短小甚或并不论及,如冯雪峰的《论<野草>》、许杰的《<野草>诠释》。二是单篇的期刊论文,主要以涉及的“死亡”情节作母题对比研究,兼及讽刺手法的分析:如王斌《两朵“惨白色小花”——鲁迅<死后>与狄更生<因为我不能停下来等待死神>之比较拾零》、李斌《鲁迅的散文诗<死后>新解》、潘蕾《另类聚焦的审美价值——鲁迅<死后>与爱伦·坡<失去呼吸>叙述模式的比较》、张娟《死亡如何虚构——从鲁迅<死后>与余华<第七天>的比较研究谈起》。总体来看,这类单篇的研究数量稀少,并大都集中于文本的创作手法分析上,即关注“如何讲”而非“讲什么”。

从内容上看,关于《死后》的研究又可分为两大类,一是注解式的释义研究,二是作为《野草》线性考察的一部分而展开。第一类以孙玉石的《<野草>研究》《现实的与哲学的——鲁迅<野草>重释》、片山智行的《鲁迅<野草>全释》、陈安湖的《<野草>释义》为代表,对文本中出现的“苍蝇”“钉子”“碰壁”“明版《公羊传》”等暗指社会事件的主要意象进行解读,并辅以有倾向性的思想批判。第二类着重于《死后》中鲁迅所表现出的心理情感变化,并将其作为中心探寻文本内部的逻辑联系,如丸尾常喜的《耻辱与恢复——<呐喊>与<野草>》、汪卫东的《探寻“诗心”——<野草>整体研究》都在此方面做出了新的尝试与发现。

《死后》在研究中处于长期不受重视的状态,主要是因为比之《野草》中的其他篇章而言,它的语言少于雕琢和修饰,较为直白朴素;所述内容与社会生活联系紧密,少象征隐喻,多现实细节;思想情感较为明显,并且有明确的走向与结局。故而《死后》研究可施展和阐释的空间相对地少于其他更具有“诗性”的篇章,趋于稳定而单一。最足以为证的,便是20世纪50年代冯雪峰在其《论<野草>》中对此篇的一句话式评论:“《死后》意思很明白,我想不多说了,它所反映的作者的情绪是暗淡的。”[2]

片山智行在《鲁迅<野草>全释》中评道,《死后》将围观人群、虫豸等“旁观者”的存在作为问题提出,又以对仇敌的憎恶为结尾,因而“主题略有些分散,作为散文诗,不能不说缺少些凝缩性。”[3]98片山智行的结论是基于其将不同段落中出现的意象(虫豸、巡警、书斋伙计等)归为一类——即“恶劣而烦人的旁观者”;又以最后一段“仇敌”为界,将全文分为两部分,并认为部分之间毫无关系。然而值得商榷的是,《死后》中每一个段落都分述了不同情节,讽刺其时社会中的各种现象,叙述自然而流畅,情感所指既多而散,远不止片山智行所述的“烦扰”和“对仇敌的憎恶”两种。

另外,尽管现有的研究中对文中出现的“虫豸”“碰壁”“明版《公羊传》”等意象已做出相对翔实的阐释,但对其中作为具象面貌存在的“小伙计”这一人物角色,却尚未深入谈论。如徐梵澄、陈安湖等认为,小伙计只是利益熏心、无同情心的资本家代表,或是以其推销《公羊传》而成为复古派的代表。与此相对,片山智行则认为小伙计与“剥削”无关,只在“烦扰这一点上……和蚂蚁、苍蝇都属同类”[3]99。将“勃古书斋小伙计”归为恼人的虫豸同类,也就忽视了其与主人公思想变化之间的隐藏关系,《死后》由此也如片山智行所说,不过是一篇前讽后怼的散漫文章。总之,除对其进行或轻或重的批判之外,并未注意到小伙计与“我”的情感变化和苏醒之间存在直接的联系。

二、作为整体的《死后》

(一)“假死”与“真死”

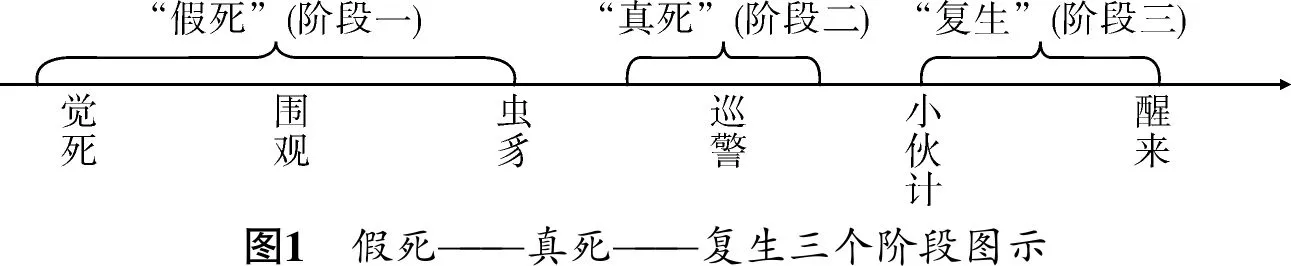

正如许杰所言,《死后》叙述了一个完整的故事,“有起有讫……以杂文或杂感的形式,结合着实际,一个个表示出来。”[4]它叙述了“我”发现自己死后的种种遭遇,最后复生的过程,以心理独白为主,共有六个情节:觉死——围观——虫豸——巡警——小伙计——醒来。这六个情节按状态区分则又可归为三个阶段,即“假死——真死——复生”(参见图1)。三个阶段就其结构本身和各阶段中包含的不同情感倾向而言,都呈现出一条“完整的正——反——合”发展轨迹。

《死后》开篇,是“我”梦见自己黎明时不知缘由地死在道路上,处于“比全死了”更可怕的半死状态。心情原是“恐怖可怕”,又很快转变为“没什么关系”,这意味着“我”很可能早就设想过死亡,因此很快就接受了自己死亡的状态。甚至在发现有许多人来看自己死亡的热闹时,关注点也很快转移到人群踹起的黄土使“我”想打喷嚏的细枝末节上,这再次暗示我们死亡对于“我”来说不是一件需要挣扎或遗憾的事。结合鲁迅此前在与友人的通信中曾表达“我也常常想到自杀,也常想杀人”[5]452的激烈情绪,我们可以得到这样一个结论:死亡在鲁迅是确实曾经考虑过的路,但始终未实行,在这篇《死后》中,他将这设想以虚构创作的形式来进行自由而真实的想象。值得思考的是,鲁迅如此在写作中想象自己的死亡,目的为何?

总之,文本中的“我”生理上已经死亡,但因为意识和知觉并没有消亡,所以还能够明白自己的死去,并大致地推测自己的死地和身边发生的情况。这一“假死”的阶段包含了“觉死——围观——虫豸”三个情节,“我”处于虽然还保有触觉(感受到苍蝇和蚂蚁在身上爬)、听觉(听到人们的交谈)和思想感情(厌烦、好奇等),但却无法“随心而动”地对周围变化做出反应的状态。通过这种方式,鲁迅想象和塑造出了另一个“我”,试图以旁观者的角度凝视和观察自己。

它基于一个在今天看来并不算十分新奇、带有玩笑性质的设想展开叙述:“假使一个人的死亡,只是运动神经的废灭,而知觉还在。”[6]214因此,在文本开篇就暗示了一组关于“死亡”的可能:一是无法动作但能思考;二是无法思考但能动作。第二种“死亡”的设想则在1925年的《春末闲谈》中曾经出现:“细腰蜂……用了神奇的毒针,向……青虫……运动神经球上只一蛰,它便麻痹为不死不活状态。”他由此又联系三年前友人对他提出的担忧:“不知道将来的科学家,是否不至于发明一种奇妙的药品,将这注射在谁的身上,则这人即甘心永远去做服役和战争的机器了?”[7]214

将自然界生物的捕食方法移至人类身上,使得受者失去意识和思考能力、为施者所用所控的计划,在友人看来是还未实现的空想,在鲁迅却认为,“我国的圣君、贤臣、圣贤、圣贤之徒,却早已有过这一种黄金世界的理想”。甚至已经“尽力施行过各种麻痹术”了,其方法便是“遗老的圣经贤传法,学者的进研究室主义,文学家和茶摊老板的莫谈国事律,教育家的勿视勿听勿言勿动论。”[7]215但其实无论是细腰蜂的傀儡或是人类的思想洗刷,这两种设想都并非真正意义上的“死亡”,不过是一种不死不活的状态的“假死”。在这一情节中鲁迅反前道而行之,借想象另一种死法来反叛所谓的麻痹术。

“我”的尸首暴露于道,引来许多人看热闹,这一情节再演了国人们喜做“看客”的群像速写。《示众》中被看者是受斩首刑的犯人,尚且是他人他事,至《死后》鲁迅却将自己作为示众的对象,极冷静极冷酷地想象并书写自己的死后遭遇:

围在“我”尸体旁的看客和低语声渐渐热闹起来,他们却依旧同《示众》里一样“到近旁就停下”,并不有什么实际举动。“我”既失望于看客们的反应,又不免还抱有一丝希望,“想听听他们的议论。”[6]215然而最终只是一些没有意义的词语,四段话尽管反映了疑惑、冷漠、讽刺、快意、惋惜等感情,却都未使“我”有何触动。因为这是向来如此,“有若干人痛惜,若干人快意,若干人没有什么意见,若干人当作酒后茶余的谈助……接着便将被人们忘却。”[8]

紧接着第三个情节中,就有虫豸在“我”的尸体上动作了。蚂蚁在脊梁和大腿上爬着,然而“我”既已经死了,也就失去了“平时扭一扭就能使他退避”的行动能力,只不过骂上一句。又另有青蝇停在脸上舔舐“我”的鼻尖和嘴唇,其举动使“我”受惑,认为它们是在表示亲近。但另外的青蝇同伙聚在眉毛上活动,“我”的毛根被摇动不止,也因此暴露着它们的口蜜腹剑,于是“我”的心情由自得、懊恼变为厌烦不堪。而至青蝇们因为一片由风吹落的东西而飞走,并说“惜哉!”时,“我”的心情变得更加激烈——“愤怒得几乎昏厥过去。”[6]216

前文说到,看客们虽然看“我”尸体的热闹,但至多是做旁观和谈资,并无实际行动,不过都是到近旁就停下。这也就是说,这一部分人是并不拿“我”之死亡来牟利的,但情节三中的虫豸们则更进一步——开始在死者的尸体上动作以牟利。细读文本可以发现,虫豸又分两种。一种是在脊梁和大腿上爬着的蚂蚁,暗指那些攻击死掉的伟人自鸣得意的小人,他们有心而少胆,只在尸体上做些无关紧要的部位行动,因此“我”虽然不快,但也不过只感到瘙痒。

第二种则是较蚂蚁的手段更高明的青蝇,这也是鲁迅杂文中经常出现的一个意象。在1925年所作《战士与苍蝇》以及与许广平的数封通信中,鲁迅都抨击了以“软刀子”为武器攻击战士弱点的苍蝇一般的行径。他还特别提到章士钊当时一面亲近“道不同”的段祺瑞政府,一面以悼念孙中山的挽联自夸的行为。其手段便是如苍蝇一般,虽然是居心不良地寻找食物和利益,却还要装出亲近的模样来迷惑对方。

同年以陈源为首的“现代评论派”数次以“流言”“可惜”“大义”等自居“中正”的言论抨击鲁迅支持北京女师大思潮运动。其明褒实贬的手段也是与章士钊一路的——丸尾常喜认为苍蝇们飞走时所说的“惜哉”就是在暗指陈源当时的“可惜”之言。在《死后》的情节二中,“我”短暂地被迷惑后,明白了苍蝇们飞走时所说的“惜哉”并非是因离开亲近之人,而是不能继续在发现的漏洞上获利。意识到这一点后,“我”既愤怒于苍蝇们的不入流手段,又愤怒于自己的被骗,于是这样的虚情假意和双重愤怒便使得“我”几乎昏厥过去。综上所述,我们不难发现“虫豸”一节与1925年前后鲁迅参加学潮的思想经历相互对应,稍作修改后于《死后》重演。

在这一情节所述的虫豸骚扰过程中,“我”的心情变化之激烈是值得注意的:懊恼至受惑,厌烦至极至愤怒得几乎昏厥。短短几句话中,伴随着虫豸的几个动作,“我”的心情变化迅速而跳跃,情感激烈。如此完整而快速变换的心绪描写在《野草》其他篇章罕有,而这仅是《死后》的一例。

前三个情节是《死后》中的“假死”阶段,“我”对于死亡尚抱有戏谑和新鲜的态度,思想与心情同生存时般生动而鲜活。但到了第二阶段则笔指一转,写巡警来处理“我”的尸体。随着装着尸身的棺材盖棺钉钉,“我”的思想也发生了与“假死”时全然不同的变化。这一阶段中,“我”被装入棺材中,盖上钉了两个钉子。这里的“六面碰壁”和“两个钉子”暗指其时鲁迅被卷入的几起事件:北京女师大的学潮,以及在《京报副刊》上发表的《咬文嚼字》和《青年必读书》引起的争论。其时的鲁迅大受攻击,“署名和匿名的豪杰之士的骂信,收了一大捆,至今还塞在书架下。”这些纸笔之争在那时的鲁迅看来无聊且无用,盖其所争论的往往都是一些小事,与他“战斗”的思想相违背,却不得不做违心而无力的回应,以至于“很足以贻笑于大方之家。”[9]

我们不难看出其中暗含的心理:1923至1925年经历的一系列变故和论争使他仿佛“鬼打墙”一般不知所措又无法应对;参与《新青年》以来的徒劳无功又使他加重了颓唐虚无的心情——即他的“第二次绝望”。我们也能看出,在写至棺材这一幕时体现出的心情近于彻底放弃,内心也极为平淡,“没有爱憎,没有哀乐,也没有颜色和声音。”[10]181这与1936年写作的《“这也是生活”》描述大病垂危时的所感十分相似:“什么欲望也没有,似乎一切都和我不相干,所有举动都是多事,我没有想到死,但也没有觉得生;这就是所谓‘无欲望状态’,是死亡的第一步。”[11]

因而文中的“我”尽管还在计较皱起的小衫一角,但已不像之前有“几乎昏厥过去”的激烈心情,而是决定“习惯”并且慢慢“腐烂”:“我”已经彻底放弃了行动和自救的希望,生出自我了结的心情,要就此静静地离开——到了这里,才是《死后》中真正的“死”。

在情节四中,还要注意的是巡警所讲的“怎么要死在这里”一句。在早于《死后》一年写作的《祝福》中,祥林嫂路死于鲁镇“祝福”大礼前夕,四叔对此感到忌讳且不满:“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”[12]8人的生死应该是自由的,然而现实中不仅没有任意死掉的权力,甚至其死亡还要成为一条“罪证”,实在是令人可怖。“我”早就对此感到愤怒和不满,并且有话要说;但最后在《死后》中终于坦白自己早已觉得以前的所做的纸笔努力不过白费。

(二)“复生”

鲁迅囿于怀疑、孤独和虚无的情绪,又无法彻底选择放弃而抽身,因为“不能说诀没有毁坏这铁屋的希望。”[13]这便是因希望而感到绝望,又觉二者皆是虚妄了:“那生路就像一条灰白的长蛇……看看临近,但忽然便消失在黑暗里了。”[14]这种不明不暗的纠缠状态久已让人痛苦不堪,而今在《死后》的境地中,自己既然已死,无纸笔、不能写、无处发表,说一句“只好这样抛开”,又未尝没有庆幸的心情。想到即将不再受内心的煎熬或外界的压力,即使“完全失败”,其实也“宁静得多”。

《死后》的第五个情节,“我”的旧识勃古书斋小伙计登场,而“我”已经决定自行死亡后又出现了转折:“万不料人的思想,是死掉之后也还会变化的。”[6]217由此,《死后》也就进入了第三个阶段——“复生”。

“我”突然听到了相识二十余年的书铺小伙计那颇为耳熟的声音,并且他竟要向一个死人推销古籍,让人诧异而厌烦。在这一情节中,“我”在听到小伙计的声音后突然恢复了睁眼和说话的能力,从“真死”状态中回归,与前文形成了鲜明的变化对比。因此可以认为,勃古书斋小伙计这一角色所指与“我”之转变存在直接关系。

“我”与勃古斋的小伙计不见已有二十多年,但他却“倒还是那一副老样子”。类似这般停滞而无变化的人物描述我们在《祝福》中同样看到过:“四叔……比先前并没有什么大改变,单是老了些……几个本家和朋友也都没有什么大改变,单是老了些。”[12]5《祝福》中的鲁镇是一个不断重复循环、不曾改变的地方,缩映着黑色的大染缸一般、极难造成改变的社会图景。跑外小伙计在这里就是作为一个“黑染缸份子”的形象出现的,他使“我”清楚地看到,染缸并不曾改变颜色,明版《公羊传》也依然继续着“倚古而尊”,“死”和“放弃”都是一种无用的逃避。

然而仅是这一层依然不足以就使“我”从“真死”中复活,因为这现状是“我”早就深有领悟了的(如巡警所言“怎么要死在这里”等)。这也再次证明了,“我”之醒来的直接诱因是小伙计这个具体的所指,而不是他所不满的社会现状。在《死后》中,小伙计不仅是一个被染了色的实实在在的人,同时还是“我”的一个旧识。这样具有双重身份的一个人物如今看到了“我”的死亡,实际上就意味着死讯必定会为更多的熟人所知,进而使得爱“我”的人伤心、恨“我”的人快意,这将全然违背与“我”甘愿死亡的初衷。

“我”之接受死亡的原因在文中重复出现了两次:情节二“围观”中的“我十分高兴,因为始终没有听到一个熟识的声音……现在谁也看不见,就是谁也不受影响!”以及情节六“醒来”中的“现在又影一般死掉了,连仇敌也不使知道,不肯赠一点惠而不费的欢欣。”[6]217-218此前对于痛苦而纠缠的现状做出的最完美的死亡设想,竟一朝得以实现,然而小伙计即一出现,则“完美死亡”就将被破坏。因此,可以说小伙计是“我”之醒来的外因,其内因则在情节六的回忆独白中得以一窥。

小伙计的到来,使“我”原本将死前的平静“无欲望”心境又起波澜,提醒着“我”生前所为之努力改变的旧况是依旧继续着。放弃不仅不能得到彻底的虚无或视若无睹的自欺,并且连这静悄悄死去的设想本身就是不可能的。

另外,在1925年5月(写作《死后》的两月前)致许广平的信中,鲁迅这样坦白自己:“我的意见原也一时不容易了然,因为其中本含有许多矛盾,教我自己说,或者是人道主义与个人主义这两种思想的消长起伏罢。所以我忽而爱人,忽而憎人。”[5]493这种感情又集中表现在小伙计身上:“我”认识那小伙计已经二十多年之久,许多年过去了,他却依旧在最底层、最辛劳的位置上干着“跑外”的活儿。在文中其兢兢业业、话语谦卑——“您好……那不碍事”[6]217,姿态做小的状态和其后的现实令人触目惊心。在勃古斋小伙计的身上,我们亦可以看出鲁迅“哀其不幸怒其不争”的复杂情感。

从发现自己死在路上,到看客、虫豸、巡警、小伙计纷纷到来,鲁迅在《死后》中已经将死后所有可能发生的情况都做了最不堪的设想。至第五个情节中小伙计到来之前,尽管“我”的心情从恐怖、可怕、心烦、好奇、高兴、懊恼、厌烦到愤怒与呜呼哀哉,心绪同生存时般鲜活,丰富而生动,但最终却归于“无欲望的平静”。全篇一直在强调的静悄悄地死去是“我”所能想到的最轻松、最完美的放弃方式,开篇“觉死”至“巡警”,共四个情节、大半段落都顺着这完美死亡而叙述,但文本后半部却安排新角色“小伙计”登场,情节走向也就此转变。就现实经验来看,旧识小伙计的出现较前的“围观”等而言,所含的“巧合”成分更重,与前文的细微写实笔调形成对比。而向死者推销古籍的行为除增添了超现实色彩和滑稽讽刺的意味外,也略显跳跃突兀。

不能静悄悄地死去,又看到让人不安的小伙计,这样的情况使“我”再次感到很厌烦——这“厌烦”相对《野草》前几篇中的“虚妄”“沉重”等情绪来说实在已经称得上积极了。“我”试图闭上眼对小伙计视若无睹,但此前平静的心境一旦被重新激起复杂心情,就久久不能消退:“我”终究不能完全地憎人或爱人,并视若无睹、毫不作为。因此,我们可以合理地认为,鲁迅安排“小伙计”这一巧合,实际上是有意通过玩笑而轻奇似的方式来表达1925年前后心境的转变,这也符合鲁迅常常以回述的角度表露心情的习惯。

在解读了“小伙计”这一略显奇幻的伏笔后,我们会发现《死后》的氛围又重新回到极细微的写实中去。在最后一个情节“醒来”中,前文曾出现过的一只蚂蚁爬到了“我”的脸上,“绕着眼眶转圈子”——我们又回到了死后的最初情节,暗示着原点的回归。《死后》也就此迎来了所谓的“复生”:“我”终于看清楚,所谓“死亡”和“视若无睹”也是逃避和虚无,并且没有所谓“真的暗夜”可以作为安息或逃避之所:“绝望之为虚妄,正与希望相同。”[10]182因此,“一种力将我的心的平安冲破”。“我”再次回忆起生前“总是既不安乐,也不灭亡地不上不下”的生活和痛苦。现在自己终于能如影一般地死去,以不给仇人惠而不费的快意来达成复仇,这另类的复仇又使“我”感到快意。

在这设想中似乎可以得到暂时的安慰,然而“我”同时清楚地明白,这种设想的无法实现和其逃避的实质,于是“在快意中要哭出来”——这是一种接受和直面了自己所不乐意接受并且感到痛苦的悲剧结局后,仍然选择继续完成和战斗的悲壮,“我于是坐了起来。”[6]218

三、《死后》的整体结构

(一)“正——反——合”的思想变化

如上节所述,《死后》明显存在六个情节,这些情节围绕“我”对于“死”的思想变化,又从属于“假死—真死—复生”三个阶段。第一阶段中,“我”虽然发现自己生理的死亡,但思想依旧同生存时一样活跃,是所谓“半死”状态。到了第二阶段,此前活跃的情绪很快停歇,仿佛只是回光返照,“我”的思想接受和决定了自己的死亡。生理与思想的共同死亡,即意味着完全的死亡,也就是“真死”。而变化持续着,在小伙计到来后的第三阶段,“我”平静待死的心情再起波澜,尽管明白醒来后依旧是“不上不下地生活”,最终还是以“快意中要哭出来”的方式回归生存。

可以发现,第一阶段与第二、第三阶段相联系又相对立,最后一阶段的“复生”是建立在前两阶段中对于死亡的深刻思考之上的新选择。黑格尔在《精神现象学》的序言中这样阐释螺旋上升式的认识论:“花朵开放的时候花蕾消逝,人们会说花蕾是被花朵否定了的;同样地,当结果的时候花朵又被解释为植物的一种虚假的存在形式,而果实是作为植物的真实形式出现而代替花朵的。”[15]即:花朵是正题,花蕾是否定了花朵的反题,而果实则是否定之否定的合题。正题、反题和合题彼此否定排斥又紧密相关,构成了一个完整的流动过程,最后的合题是对正题和反题的辩证统一。

《死后》中第一阶段的“假死”命题延续了全文一半的篇幅,但最后“我”又因死心而否定了这样的半死状态,迎来了第二阶段的“真死”。自行宣判死亡,实际上暗喻着“我”对于生的失望和绝望,进而完全放弃。文本中两次出现“我”对自己生前的状态自述:

(1)“或者害得他们伤心;或则要使它们快意……”

(2)“几个朋友祝我安乐,几个仇敌祝我灭亡,我却总是不上不下地生活下来……”其对应的两个选择分别是:

1)“好了,现在总算对得起人了”;

2)“在快意中要哭出来……我于是坐了起来。”[6]215-217

我们可以看到,在第一、二阶段设想出的死地中,“我”最后因小伙计的到来而再次回忆起生前痛苦的状态,做出了不同于第一次的逃避选择,否定了第二阶段中的“真死”。同时,“复生”这一合题不同于第一阶段中的“假死/原生”和第二阶段中“死亡”状态,而是建立在此二者上的新形式。走出“第二次绝望”的鲁迅,并非原样回归而勉力坚持,而是超越了此前的矛盾,寻找到了新的支撑点。这是一种格外清醒的态度,既消极又积极,也因而更真实更坚固。如《野草》末篇的题目“一觉”般,回看过去种种如大梦初醒,亦即《题辞》所说:“过去的生命已经死亡。我对于这死亡有大欢喜,因为我借此知道它曾经存活。死亡的生命已经腐朽。我对于这腐朽有大欢喜,因为我借此知道它还非空虚……我坦然,欣然。我将大笑,我将歌唱。”[16]

(二)完整的《死后》

《野草》从《死火》始,至《死后》结束,一连七篇都以“我梦见”写起,沉入梦境之中执着地追问,要开始更深沉的求索,这些篇章被称为“梦七篇”。《死后》是这一系列的最后一篇,尽管所述内容是奇幻的死后想象,但描写却贴近现实,所思所感皆以细节表现,笔调幽默而口语化,因而氛围轻松戏谑。朱崇科认为,鲁迅在写作“梦七篇”中“往往让作品回归现实,或者梦醒。”[17]如此看来,《死后》的“醒来”结尾并不特别。但将其与其他六篇一一比对,很容易就能发现它们回归现实或梦醒的目的和方式大有不同:

《死火》中“我”被碾死在车轮底下,仿佛得意;《狗的驳诘》中“我一径逃走,直到逃出梦境”[18];《失掉的好地狱》中“你在猜疑我了……我且去寻野兽和恶鬼”[19];《墓碣文》中“我疾走,不敢反顾”[20];《颓败线的颤动》中“我梦中还用尽平生之力,要将这十分沉重的手移开。”[21]《立论》中则以一串无义的“hehehehe”结束。前六篇尽管都以梦醒或回归现实结尾,其实质却都是逃跑、后怕与虚无讽刺;其回归现实只是噩梦醒来的动作,未来所指实际上仍是不明晰的。并且所述内容和情感表达都以片段为主,这固然是因为梦境往往零散而跳跃的特点,也存在自我剖析和曲笔抒情的原因。而至“梦七篇”的最后一篇,《死后》实际上暗示着彻底的“梦醒”,结束自我的追问和剖析。其“坐了起来”的动作既是“梦七篇”求索过程结束的标志,也是下一篇《这样的战士》的前笔,它在结构上起着一个承前启后的作用。

在《死后》中,鲁迅设置了两重拷问:他先将自己推入一个极坏的设想中,将所见到的前人死后经历过的种种不堪都一一实验在自己身上,以此来判断自己是否能够接受。接着他假设了自己如影一般的死亡得到成功,最后又用一个小伙计打破了这个成功。《死后》中以文本的形式了结了《野草》前半部分中的虚无、颓唐情绪,尽管这并不意味着以后就再无虚无和颓唐,事实上我们在鲁迅此后的篇章中依旧能看到这些情绪的书写,但情绪心态的积极消极并不是截然黑白而绝对分明的,间有部分异声,主体和主调却也是确定的。他已经清醒地认识和接受了自己的状态,走出了“第二次绝望”,并决意如“过客”一般继续走下去,不再“疾走,不敢反顾”地逃跑。不同的是,过客(即过去的自己)并不知道自己为何而行走,而“我”(即现在的自己)则是知其不可而为之。于是最后“眼前仿佛火花一闪,坐了起来”[6]218,我们也就看到一个新的战士形象,在无物之阵中不断举起投枪——这是一个凤凰涅槃的重生动作。

汪卫东在《野草》的整体研究中,将整部文集看作一个完整的生命追问过程,以“梦七篇”为界,共分为“向死—死与生—新生”三个部分[22]。这与《死后》的结构相相重合。实际上,在鲁迅文字中表现走出绝望的迹象并非自《死后》始现,也并非只在《死后》中出现。倘若我们将《野草》作为一个完整的线性过程和体系、并将《死后》作为此过程中的一部分来观察,我们可以得到这样一个合理的结论:《死后》的主题与其中零散的意象叙述(看客围观、虫豸骚扰、巡警处理等)并不单独相关,这些看似跳跃的情节集中在《死后》这一篇,实际上是鲁迅曾经提及的批判命题的汇集。相较于“诗性”意义,它更多起着结构上的转折作用,其结构意义远大于语言的诗性意义。这“集中”表现在:

(1)多个命题的出现。在第二章的情节分析中,几乎每一情节都意在提出一个命题,并以戏谑化解这些纠缠的命题:思想麻痹术、看客、“正人君子”、生死的不自由。

(2)多种情感的汇集。它们以零散而跳跃的方式出现,看似以戏谑和无欲无求收束,实则透露着孕育新生前的平静。

由于上述两点,《死后》少于如《影的告别》《希望》和《颓败线的颤动》等篇章中出现的大段自白及抒情,内容和语言上都稍逊于想象天马行空、奇诡壮丽的其他篇章,以细节写实为主,更加地贴近现实生活。《死后》中夹杂有在其之前篇章的许多思想和细节,汇集了此前纠缠的命题。同时,它的尾声和“坐起”的结局,又是一个明显不同的向生转折。可为证的是,不仅《死后》本身首先重新开始以社会现实为写作内容,而且它之后的篇章(《这样的战士》至《一觉》)又回到了“为人生”和“做一些事”的路上。《死后》不仅呈现出一个完整的“生——死——生”正反合过程,且不同于《立论》或《好的故事》等情绪叙述以碎片出现的篇章,《死后》的心理情感表述同样呈现出一个完整的变化过程。