中美科技合作的“相对收益困境”与破解之策

2021-07-30黄宁丁明磊何光喜中国科学技术发展战略研究院

■文/黄宁 丁明磊 何光喜(中国科学技术发展战略研究院)

自特朗普政府开始,中美科技合作逐步趋于停滞。其背后的结构性原因在于,中美科技合作中出现了“相对收益困境”。“伤敌一千,自损八百”,实际是美国基于相对收益因素处理对华科技关系的理性选择。中美科技合作“相对收益困境”的成立还有三个重要的前提。为维护中美科技合作关系,中国须在困境之内作出务实的选择,或者利用前提条件寻找破除困境之策。

一、中美科技合作逐步趋于停滞

本文所探讨的“中美科技合作”,是指由政府主导或者有政府指导背景、政府在其中具有干预能力的科学技术合作活动。由于政府可以通过边境管理、贸易管制、财政资助、司法行动等对大部分科技交往进行干预,本文所述的“中美科技合作”基本可以代表中美科技交往的整体形势。

自特朗普政府开始,美方采取强硬的对华科技路线,中美科技合作态势渐趋消极甚至停滞。无论是政府层面的对话沟通,还是机构、企业、研究人员层面的合作交流,都受到了极大干扰。

中美科技合作联委会是根据《中美科技合作协定》成立的政府间机构与对话机制,主要由两国科技管理部门及相关部门讨论科技议题、商讨科技合作领域与合作模式。自1980年举办第一届中美科技合作联委会之后,至2016年已经连续举办了十六届。但自2017年之后,中美科技合作联委会就未再召开。

美国频繁实施对华出口管制,也严重干扰了中美高技术贸易往来。截至2020年底,美国工业安全局(BIS)实体清单中的中国大陆实体已达383家,占总数的23%,其中仅2020年就新增134家与中国相关的实体(美国商务部,2021)。拜登政府上台后,又在2021年4月将7家与超算相关的中国企业与机构列入实体清单。

美国能源部(DOE)、国家科学基金会(NSF)、国立卫生研究院(NIH)等公共研发机构则借助财政科研资助的影响力,对中美研发合作与人才交流设置障碍。DOE和NSF全面禁止雇员与接受其资助的研究人员参与中国的人才计划。NIH要求科研人员详细汇报经费资助来源、国际合作关系、经济利益关联等信息,并对接受中国资助的部分人员进行追踪调查。这种迫使科研人员“选边站”的手段正在通过立法扩展到所有的美国公共研发机构。2021年4月美国参议院推出的新版本《无尽前沿法案》,在第303节要求禁止联邦科技部门工作人员参与中国、俄罗斯、朝鲜或伊朗的人才计划,同时禁止参加四国人才计划的任何人参与美国科研项目。

此外,美国政府还频频针对与中国有合作关系的华人科学家采取司法行动。2017年以来,美国司法部或联邦调查局以隐瞒在中国兼职、隐瞒与中国高校的合作关系、隐瞒参与中国人才计划或科研项目等为由起诉或逮捕多位华人科学家。如2017年弗吉尼亚理工大学张以恒、2019年埃默里大学李晓江以及2020年田纳西大学胡安明、阿肯色大学洪思忠、俄亥俄州立大学郑颂国、克利夫兰医学中心王擎等。

二、中美科技合作趋于停滞的原因是存在“相对收益困境”

2016年之后中美科技关系迅速恶化,部分是受到特朗普个人执政风格的影响。但2021年拜登政府上台后,美国对华科技政策并没有明显回调,而是基本维持了特朗普政府时期的对华科技强硬路线。这表明,中美科技合作趋于停滞,背后存在超出党派政治或领导人执政风格的结构性原因。

基于国际关系理论对于国际合作影响因素的普遍性解释,特别是现实主义学派对于国际合作中相对收益问题的认识,本文认为,中美科技合作趋于停滞的结构性原因是存在“相对收益困境”。

“相对收益”作为国际关系理论中的一个重要概念,是指参加合作方所获得的收益或减少的损失与其他合作方进行比较的结果,即与对方合作时获得的收益大于对方获得的收益,或损失小于对方的损失(阎学通,2008)。结构现实主义者认为,在国际社会无政府状态下,由于对国家意图判定的不确定性,使得各国非常关注权力在国家之间的分配情况,而不仅仅是本国的权力获得情况(宋国友,2004)。面对共同获益可能性的时候,有不安全感的国家关心的是获益如何分配,它们提的问题不是“大家都会获益吗?”,而是“谁的获益更多?”(Kenneth N. Waltz,1979)。由于各国对相对收益的关注,才导致国际合作更难实现、更难维持(张杰、岳凤超,2013)。

当前中美科技合作逐渐趋于停滞,正是由于出现了“相对收益困境”。具体来说,由于美国更加关注合作中的相对收益,导致中美难以维持原有的科技合作关系。对美国而言,虽然中美科技合作可以带来人才、智力、资金、信息等绝对收益,但由于中国处于科技追赶阶段,美国从中获得的收益少于中国获得的收益。而美国如果减少甚至中断对华科技合作,虽然自身会遭受绝对损失,但美国受到的损失却少于中国受到的损失。本文所作的简单赋值可以大致说明美国在不同情境下的相对收益情况(见表1)。正是基于对相对收益的考量,才使得美国做出了消极处理对华科技合作的选择。

表1 美国在不同情境下的相对收益

“相对收益困境”不仅与中美科技合作趋于停滞的整体趋势相吻合,还可以对其中的一些具体现象做出解释。例如,美国即使承受半导体设备的销售损失,也要对华为施加严厉的出口管制,是因为华为在自美进口中获益更多,而华为快速发展可能令中国在信息通信技术领域获得超过美国的竞争优势。又如,虽然美国高科技企业希望放宽对华出口管制,美国科研界也希望维持与中国同行开展自由学术交流的环境,但美国政府仍然坚持推进管制与打压措施,是因为企业界与科研界主要从自身发展的角度关注绝对收益,政界却主要从国际关系的角度关注相对收益。

仍有一个待解决的问题是:为什么中美科技合作关系恶化是从特朗普政府时期开始的,而不是更早?这是因为,国家关注相对收益并不是无条件的。只有在一些前提条件的影响下,国家对相对收益的关注才会超过对绝对收益的关注。恰恰由于特朗普政府时期的一些内外因素开始满足这些前提条件,中美科技合作才逐渐陷入“相对收益困境”。

三、中美科技合作陷入“相对收益困境”的三个前提

对于国家在国际合作中关注相对收益的前提,国际关系理论也有较多探讨,其中涉及到合作对象、合作期限、合作领域等。结合既有文献归纳和现实因素分析,本文认为,中美科技合作陷入“相对收益困境”,依赖于三个关键的前提。

第一个前提:美国将中国视为重要对手。国家根据合作对象的不同,所关注的重点也会不同。国家与盟友交往时看重绝对收益,与对手交往时则看重相对收益(Joseph Grieco,1990)。在特朗普政府时期,美国对华战略的最显著调整就是对中国定位的转变。奥巴马政府在2010年发布的《国家安全战略报告》中,还曾呼吁将美国的合作对象从传统盟友扩展到中国等崛起大国。特朗普政府在2017年发布的《国家安全战略报告》中则转而将中国定位为美国的战略竞争对手。2020年制定的《美国对华战略方针》承认中美之间存在长期战略竞争,并列举了中国对美国造成的经济、价值观与安全挑战。2021年拜登政府上台后发布的《国家安全临时战略方针》认为,中国是“唯一有能力构成持久挑战的竞争对手”。参议院推出的《2021年战略竞争法案》更进一步指出,中国“正在成为美国的一个战略性、实力接近的全球竞争对手”。由于美国开始将中国定位为重要对手,美国在对华交往中就更加关注相对收益。

第二个前提:科技成为高阶政治领域。国家在开展低阶政治领域(即与国际权力相关性较低的领域,如经济与文化)的合作时,较多考虑绝对收益;在开展高阶政治领域(即与国际权力相关性较高的领域,如政治与军事)的合作时,较多考虑相对收益(阎学通,2008)。这是因为高阶政治领域的合作收益更容易转换为国际权力,从而改变国家间实力关系。冷战后美国对华政治战略与经济战略的背离,就是缘于美国对华政治战略侧重于相对收益,而对华经济战略仍强调绝对收益(宋国友,2004)。在冷战后的较长一段时间里,科技(特别是民用部门开发的技术)属于低阶政治领域,甚至作为国家间经济合作的从属部分。然而,近年来随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,大量由民用部门开发的技术显示出两用属性,科技与政治和军事的关联性增强,逐渐转变为高阶政治领域。2021年美国《国家安全临时战略方针》也指出,世界大国正在竞相开发和部署新兴技术,如人工智能和量子计算,这些技术可能会影响各国之间的经济和军事平衡。随着科技从低阶政治领域转变为高阶政治领域,美国在处理对华科技关系时就从原来的更多考虑绝对收益转变为更多考虑相对收益。

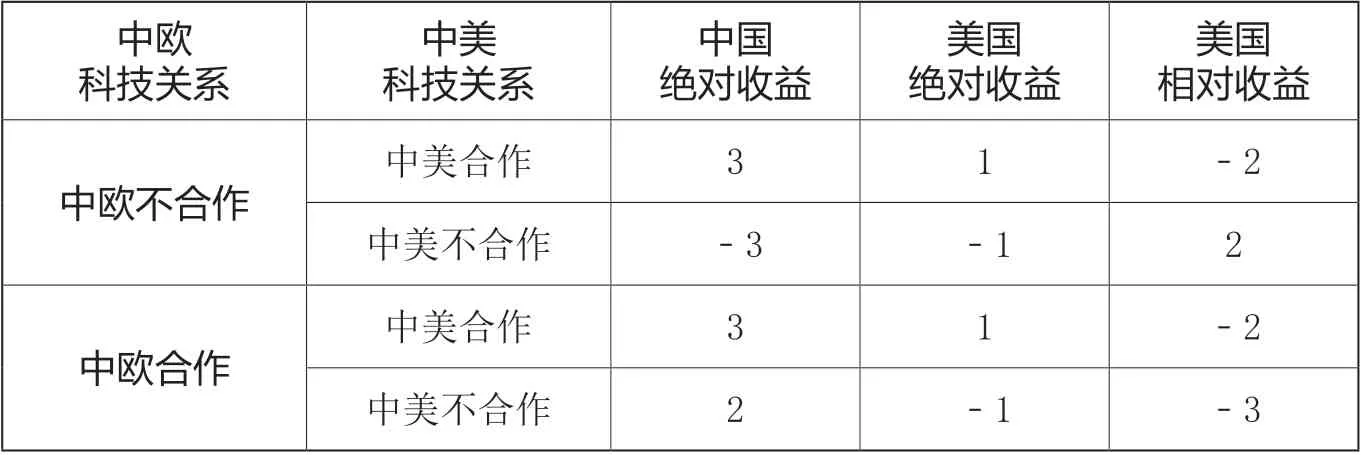

第三个前提:不出现“搅局”第三方。合作体系中参与者的数量也会对合作意愿产生影响。在参与者只有两个时,双方会更关注相对收益,从而阻碍合作的进行,但随着体系中参与者的增加,相对收益问题对合作的阻碍就会相应减少(Duncan Snidal,1991)。这是因为第三方的出现会通过竞争改变原有的收益分配关系,从而改变原有参与者的行为。在前述表1的中美科技合作情境中,隐含假设是不存在可能影响相对收益的第三方。但在现实中,欧盟、日本、韩国等国具备较强的科技实力,具有成为“搅局”第三方的可能性。例如,如果引入欧盟因素,在中欧推进科技合作的条件下,中美不合作的美国相对收益就会发生改变(见表2)。当然,美国也试图通过现行或新建机制在一定程度上防范“搅局”第三方的出现,包括其域外管辖制度、瓦森纳安排以及拟议中的排华科技联盟。

表2 引入欧盟因素后美国在不同情境下的相对收益

四、破解思路与建议

综上分析,由于存在“相对收益困境”,仅靠中国单方面合作意愿,也难以扭转中美科技合作的消极发展趋势。对此,中国要么在困境之内作出务实的选择,要么针对困境的前提条件寻找破解之策。

第一,在困境内寻找“相对收益交汇点”。既然驱动美国对华科技合作的因素已经不再是绝对收益,中国就应放弃通过寻找简单的“利益交汇点”推动中美科技合作的模式,转为寻找“相对收益交汇点”。而这种“相对收益交汇点”只能出现在中美技术水平相当甚至中国技术水平领先的领域或者中国单方面给付大量外部资源时。同时,中国立足科技自立自强、推动关键核心技术突破,本身就能起到在困境内改变相对收益的效果。当然,实现科技自立自强将是一个较长期的过程,对于短期内改善中美科技关系并没有直接帮助,而中国在实现目标后对于中美科技合作的需求也会下降。

第二,区分“低阶政治”科技与“高阶政治”科技。虽然科技在总体上从“低阶政治领域”转变为“高阶政治领域”,但在细分层次上,不同类型的科技与政治或军事的关联性也有很大差别。只不过由于大量新兴技术的交叉融合发展,“低阶政治”科技与“高阶政治”科技之间的边界还较为模糊。对此,中国可以尝试与美国在这两类科技之间共同划定清晰的边界,从而为两国在“低阶政治”科技上的合作创造空间。例如,美国已经提出对华科技的“小院高墙”战略。中国可以就该问题向美国表达合作意愿,针对影响国家安全或具有战略价值的技术领域的边界展开技术性探讨,力争就“小院”的范围达成共识,从而为“墙”外的科技合作提供可预期的环境。