异质性环境规制、技术创新与中国工业绿色化

2021-07-29史敦友

摘要:基于中介效应模型和2007~2016年中国省际面板数据,构建异质性环境规制、技术创新与工业绿色化的作用机理理论分析框架,并通过构建异质性环境规制指标体系和工业绿色化指标体系将异质性环境规制与技术创新驱动工业绿色化的作用机理进行实证检验。研究发现:行政型环境规制对工业绿色化起抑制作用,不存在技术创新中介效应;市场型环境规制对工业绿色化的影响存在部分中介效应,可通过技术创新“挤出效应”抑制工业绿色化;公众型环境规制与工业绿色化关系只有中介效应,且公众型环境规制通过技术创新“激励效应”促进工业绿色化;异质性环境规制驱动工业绿色化的技术创新中介效应的研究结论经稳健性检验依然不变。研究认为:在推进异质性环境规制驱动工业绿色化过程中,应充分利用公众型环境规制驱动技术创新“激励效应”,同时应有效规避市场型环境规制驱动技术创新“挤出效应”。

关键词:异质性环境规制;技术创新;工业绿色化;中介效应

Heterogeneous EnvironmentalRegulation, Technological Innovation and Industrial Greening in China

SHI Dun-you

(School of Economics and Management, Sichuan Normal University, Chengdu 610101, China)

Abstract: Based on the mediating effect model and provincial panel data from 2007 to 2016, this paper builds a theoretical analysis framework of the mechanism of heterogeneous environmental regulation, technological innovation and industrial greening and the index system of heterogeneous environmental regulation and industrial greening, in order to empirically test the mechanism of heterogeneous environmental regulation and technological innovation driving industrial greening. The results show that administrative environmental regulation has an inhibitory effect on industrial greening, and there is no mediating effect of technological innovation, that there are a partial mediating effect of market-based environmental regulation on industrial greening, which can be restrained by "crowding out effect" of technological innovation, that the relationship between public environmental regulation and industrial greening is a sole mediating effect, and public environmental regulation can promote industrial greening through the "incentive effect" of technological innovation, that theconclusionthat the mediating effect of technological innovation driven by heterogeneous environmental regulation on industrial greening remains unchanged after the robustness test. The research suggests that in the process of promoting industrial greening driven by heterogeneous environmental regulation, the "incentive effect" of technology innovation driven by public environmental regulation should be fully utilized, and the "crowding out effect" of technology innovation driven by market-based environmental regulation should be effectively avoided.

Key words:heterogeneous environmental regulation; technological innovation; industrial greening; mediating effect

在生態环境破坏与资源能源稀缺双重约束背景下,以牺牲自然资源与生态环境为代价谋求经济增长的发展模式越来越不可持续。正因如此,联合国于2016年正式启动《Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustain》,强调指出可持续发展目标是人类的共同愿景,而通过政府规制驱动本国经济绿色转型,则是世界各国和地区向绿色经济跨越的重要路径。改革开放40多年以来,中国经济发展取得了举世瞩目的成就,但也同步产生了生态环境破坏与经济社会可持续发展动能不足等矛盾,该矛盾在工业领域尤为突出。在美丽中国建设背景下,中国正在建立健全环境规制政策体系,不断提升环境规制强度,旨在降低宏观工业发展对生态环境的负外部性影响和逐步实现工业经济可持续发展与高质量转型目标。以环境规制驱动绿色发展,既是满足中国人民日益增长的美好生活需要的必然举措,也是体现中国主动应对全球资源与环境危机、维护全球生态安全、推动构建人类命运共同体的使命担当,更是为“美丽世界”建设积极贡献中国智慧和中国方案的生动诠释。

但是,环境规制对绿色发展的影响,理论界有人认为起促进作用,也有人认为起抑制作用,还有人认为起促进作用还是抑制作用存在不确定性。据此,鉴于工业领域生态环境破坏更为严重,本文以工业绿色化为研究对象,基于异质性环境规制与技术创新中介效应视域,构建异质性环境规制通过技术创新驱动工业绿色化的作用机理理论分析框架,并利用中国省际面板数据实证检验。

一、文献回归

关于异质性环境规制、技术创新与绿色发展的研究可从两个方面加以回归,一是环境规制对绿色发展影响的研究,二是异质性环境规制对绿色发展影响的研究。

(一)环境规制对绿色发展影响的研究

理论界关于环境规制与绿色发展的研究较多,总体可概括为如下四个方面内容。一是关于环境规制与绿色创新。自1995年波特假说被学术界提出以来,关于环境规制是否有利于技术创新成为了学术界研究的焦点。早期学者多数对波特假设产生质疑[1-4],但随后学者们普遍倾向于完善和发展波特假说,将其拓展为强波特假说、弱波特假说和狭义波特假说,并认为,弱波特假说是指环境规制可能会形成技术创新,狭义波特假说是指灵活的环境规制相对传统的规制形式(即弱波特假说和强波特假说)更有利于企业技术创新[5-8]。二是关于环境规制与绿色增长。受环境规制异质性、跨期性等因素影响,现有研究认为,环境规制是否有利于绿色增长在实践上存在不确定性。[9][10]三是环境规制与绿色效率。环境规制与绿色效率的研究结论在不同研究时期差别较大。早期研究多认为,环境规制不利于绿色效率的改进。[11][12]然而,近期研究表明,环境规制对绿色效率起积极作用[13][14]。四是环境规制与低碳减排。现有观点认为,环境规制由于增加了企业生产成本导致企业减排行为不确定,但将环境规制因素引入绿色减排技术后,环境规制的事后减排成本将有所降低,减排目的可以达成。[15][16]

(二)异质性环境规制对绿色发展影响的研究

理论界关于异质性环境规制对绿色发展的影响的研究也非常多,现有研究可被总结为如下三个方面。一是异质性环境规制与绿色创新。贾军等和Zhang等认为,市场型环境规制与政府型环境规制均有利于技术创新[17][18],而Zhao等和Cheng等认为,市场型环境规制有利于技术创新,但政府型环境规制不利于技术创新或没有明显效应[19][20]。二是异质性环境规制与绿色增长。张江雪等基于结构方程模型并以中国30个省为对象研究得出,市场型环境规制和行政型环境规制对中国工业绿色增长作用显著,而公众参与型环境规制对中国工业绿色增长作用有限[21]。三是异质性环境规制与绿色效率。申晨等认为政府指令型规制与绿色全要素生产率存在U形关系而市场激励型环境规制与绿色全要素生产率相关性不显著[22];蔡乌赶和周小亮认为,命令控制型环境规制和绿色全要素生产率无直接关系,市场激励型环境规制与绿色全要素生产率存在倒U型关系,自愿协议型环境规制与绿色全要素生产率存在U型关系[23]。

综上所述,关于环境规制及异质性环境规制与绿色创新、绿色增长、绿色效率及低碳减排等领域的研究文献较多,并且理论界针对环境规制及异质性环境规制是否有利于绿色创新、绿色增长、绿色效率和低碳减排等实证研究呈现出许多相悖的结论。本文认为,一个重要因素是因为关于环境规制和异质性环境规制对绿色发展影响的研究忽略了环境规制的差异性即异质性环境规制以及异质性环境规制引致的技术创新“挤出效应”与技术创新“激励效应”。工业绿色化是一个全新发展理念,目前关于异质性环境规制对工业绿色化影响的研究文献仍然较少。故此,本文以工业绿色化为研究对象,基于技術创新中介效应视角系统阐述异质性环境规制驱动工业绿色化的作用机理,并对该作用机理进行实证验证。

二、异质性环境规制、技术创新驱动工业绿色化的作用机理

本文将环境规制划分为行政型环境规制、市场型环境规制和公众型环境规制,在此基础上系统构建了异质性环境规制通过技术创新驱动工业绿色化的作用机理理论分析框架。

(一)市场型环境规制、技术创新对工业绿色化影响

在市场型环境规制下,企业根据总边际成本与边际收益相等这一决策决定生产多少产品以实现企业内生态环境资源利用最大化并获得利润最大化。在这一过程中,存在两类企业,一类企业由于单位工业产出消耗的资源与排放的废弃物相对较少,以至于其边际产出的生态环境损耗要低于政府生态环境配额,形成生态环境配额盈余,因此,这类企业生产活动不受政府生态环境配额制度的影响(称为清洁型企业)。一类企业单位工业产出消耗的资源与产出的废弃物相对较多,以至于其边际产出的生态环境损耗要高于政府生态环境配额,形成生态环境配额缺口,在此情况下,只能通过减少产品产出以减少边际产出的生态环境损耗并达到与政府生态环境配额相等为止(称为污染型企业)。总之,在存在生态环境配额情况下,清洁型企业生产经营不受生态环境配额约束影响,而污染型企业在生态环境配额约束下通过“关停并转”途径可扭转和改进低水平的生态资源利用效率现状。

生态环境配额约束下的企业决策尽管可以实现企业内生态环境资源利用效率最大化,但是从市场看并没有完全有效利用生态环境配额,生态环境配额在市场上还存在帕累托改进空间。在市场机制下,在区域市场内部,污染型企业通过市场手段购买清洁型企业盈余的生态环境配额,由此,清洁型企业和污染型企业可以通过调整生产方式以实现自身利润最大化和生态环境配额的有效利用。针对清洁型企业来看,盈余的生态环境配额通过市场交易,企业利润增加,实现了经济效应与环境效应的“双重红利”,由此刺激清洁型企业将研发更多地投入到节能减排领域,形成环境规制下经济效益与环境效益“双重红利”的良性循环。针对污染型企业来看,虽然可以在市场上购买到额外的生态环境配额,但是相对于原有生产过程,通过购买额外的生态环境配额生产的产品的边际成本与没有购买生态环境配额生产的产品的边际成本之差为边际产品的生态环境配额价格,由此,污染型企业保持产出不变的最优决策选择是:相对过去减少非生产性投入如研发、管理等投入以实现边际收益与边际成本相等的均衡点。故在市场型环境规制下,生态环境配额的市场交易使得清洁型企业可通过技术创新推动工业绿色化,同时也使得污染型企业增加了生产成本并导致挤出技术创新投入并最终抑制工业绿色化。

(二)行政型环境规制、技术创新对工业绿色化影响

科斯认为,若无交易成本,则新古典经济学的有效竞争可以实现市场资源最优配置,因为无论如何安排初始制度,市场竞争总能使交易双方在无需任何成本的情况下达到收益最大化[24],市场型环境规制也就能够自动驱动工业绿色化。但是,在存在交易成本时,市场型环境规制失灵。因此,以税收和补贴为主的行政型环境规制在市场型环境规制失灵时便可以作为补充并发挥作用。在市场失灵时,为减少甚至消除企业负外部性并实现清洁型企业的私人收益与社会收益相等和污染型企业的私人成本与社会成本相等,可通过行政型环境规制的行政监管、行政约束和行政处罚直接干预工业企业。

行政型环境规制推动工业绿色化的具体手段主要为税收和补贴。清洁型企业边际产出的生态环境损耗要低于政府生态环境配额,故清洁型企业不仅不会受到行政型环境规制的约束,相反,还会受到行政型环境规制的激励作用,即清洁型企业利用技术优势、产业优势和竞争优势推动节能减排与集约发展,既可以获取技术创新补贴,也可以进一步强化在整体行业当中的技术优势、产业优势和竞争优势,形成绿色创新的良性循环。污染型企业边际产出的生态环境损耗要高于政府生态环境最高标准,故污染型企业生产经营活动将会受到行政型环境规制的消极影响,即行政型环境规制通过环境税收提升了污染型企业生产的边际成本和平均成本,污染型企业如果想正常进行生产经营活动,必须要购买生态环境配额,这就增加了这类企业单位产出的生产成本,在产品消费需求不变和市场价格不变前提下,企业利润必然降低,进而可能导致研发由侧重具有市场潜力的项目转向侧重减少污染排放的项目,从而降低了企业的创新能力和长期发展能力[25],并且当生态环境配额价格较低时,这些企业更倾向于缴纳排污费而不会从事绿色创新[26]。

由此可知,行政型环境规制与市场型环境规制驱动工业绿色化影响的技术创新中介效应相似,既可以通过技术创新“激励效应”促进工业绿色化,也可以通过技术创新“挤出效应”抑制工业绿色化,由此导致行政型环境规制和市场型环境规制是否有利于工业绿色化存在不确定性。尽管如此,但在实践中,通过生态环境配额划分而形成的污染型企业规模一般情况下将远远高于清洁型企业规模,导致技术创新“挤出效应”强于技术创新“激励效应”,进而使得行政型环境规制与市场型环境规制均抑制工业绿色化。

(三)公众型环境规制、技术创新对工业绿色化影响

市场型环境规制和行政型环境规制的强度到底该多大,直接体现于市场中生态环境配额总量。但生态环境配额总量到底需要制定多大,除了考虑企业生产成本外,更重要的是要考虑生态环境可持续发展的承载容量,即必须要小于生态环境可持续发展的最大承载容量。本文认为,该容量完全可以以生态环境质量对人们生产生活的影响程度来度量。也就是说,当市场型环境规制和行政型环境规制对区域企业生产活动施加的综合效应所形成的生态环境供给质量不足以满足人们对美好生态环境消费需求时,公众就会向政府施压并要求政府提高行政型环境规制强度和市场型环境规制强度,反之亦相反。在此过程中,公众型环境规制实现间接作用企业技术创新并影响工业绿色化。

在实践中,公众型环境规制通过以下途径影响并推动工业绿色化。在生态环境质量不能够满足人们对美好生态环境消费需求时,消费者通过信件、电话、来访、人大建议、政协提案等途径向政府环保部门施压,政府部门基于民生考虑将会对公众所举报的生态环境破坏主体也就是污染型企业实施市场型环境规制和行政型环境规制,如拉入失信名单、取消评优、不支持金融证券融资、征收环境税、停产整顿甚至是关停歇业等一系列措施。通过公众型环境规制的生态环境反馈机制作用,企业具有实施技术创新的内生动力。具体来看,在公众型环境规制施加作用时,企业通过清洁型研发投入,实现减少生态环境负外部性以达到公众对美好生态环境消费需求,不仅可以获得来自行政型环境规制和市场型环境规制带来的技术创新补贴、税收减免、排污权交易收入等生态收入(经济价值),更重要的是获得来自这些生态收入引致的生态环境保护的公众品牌效应和市场宣传效应等社会价值。对企业来讲,经济价值是短期效应,而社会价值则是长期效应,因而后者相对前者更为重要。例如,当一个企业的生态保护行为成为企业文化并被市场宣传时,该企业往往会同时被政府作为生态环境保护的标杆企业建设并被官方宣传,这必然能够显著提升企业竞争力和市场知名度。因而,当公众型环境规制对企业施加作用时,企业基于上述考虑具有实施技术创新以推进工业绿色化的内生动力。异质性环境规制、技术创新对工业绿色化作用机理如图1所示。

三、指标设计与模型构建

(一)异质性环境规制指标设计

本文将行政型环境规制、市场型环境规制和公众型环境规制分别界定如下。行政型环境规制(Administrative Environmental Regulation,AER)是指国家行政主管部门根据相关法律法规与制度条例对具有外部性行为的个体和单位进行直接干预的行政手段。由于我國市场机制发展不成熟,致使直到当前,行政型环境规制在我国仍属于占绝对主导作用的环境规制手段。市场型环境规制(也称市场激励型环境规制)(Market-based Environmental Regulation,MER)是指对具有环境外部性行为的个体和单位通过收费/税或补贴,运用市场化和显性的经济激励手段,驱使经营个体和单位在经营收益与环境外部性成本之间进行抉择以实现控制环境外部性总量和提升企业的生产技术水平。公众型环境规制(Public Environmental Regulation,PER)是公众对生态环境质量对自身正常的生产生活造成不利影响的有效反馈机制。据此,本文构建异质性环境规制指标体系如表2所示。

(二)工业绿色化指标设计

所谓工业绿色化,是指工业企业在面对生态环境约束下主动或被动地构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式以达到可持续发展的过程。在本质上看,工业绿色化是一个工业生态环境效率较高的企业持续不断地替代工业生态环境效率较低的企业,并使之在整体上实现工业生态环境质量改善与工业经济增长的产业结构调整过程。[27]工业绿色化一般可分为企业内工业绿色化、产业内工业绿色化与产业间工业绿色化三类,企业内工业绿色化是指企业通过自身技术变革与转型升级推动工业绿色化,产业内工业绿色化是指行业内企业通过企业间竞争实现向价值链攀升并推动工业绿色化,产业间工业绿色化是指行业间企业通过市场产业间竞争实现向产业链攀升并推动工业绿色化。本文借鉴史敦友对工业绿色化的指标体系设计,从资源消耗、废物排放和工业转型三个方面构建工业绿色化指数(Industrial Greening Index,IGI)[28](见表1)。

(三)面板模型设计

根据异质性环境规制与技术创新驱动工业绿色化的作用机理的分析,为检验异质性环境规制与工业绿色化的关系,本文首先构建异质性环境规制与工业绿色化关系的计量模型:

其中,为第 个省份在 年的工业绿色化指数;、和分别为第 个省份在 年的行政型环境规制、市场型环境规制和公众型环境规制;为第 个省份在 年第 个控制变量;为固体效应;为随机效应。

(四)中介效应模型设计

为了检验异质性环境规制是否会通过技术创新对工业绿色化产生影响,借鉴Baron&Kenn基于依次检验法的中介效应模型[29],引入技术创新中介变量,构建技术创新作为因变量和自变量的计量模型分别如下:

其中,联合方程(1)(2)(3),形成技术创新作为中介效应关于行政型环境规制对工业绿色化影响的逐步检验方程组。在该方程组中,为行政型环境规制对工业绿色化影响的综合效应,为行政型环境规制对工业绿色化影响的直接效应,为行政型环境规制通过技术创新对工业绿色化的影响效应。若经过检验中介效应存在,则中介效应即等于间接效应,且为中介效应的权重系数。同理,在方程(2)(3)中,以市场型环境规制和公众型环境规制依次替代行政型环境规制变量,并联合方程(1),即可以检验异质性环境规制通过技术创新是促进还是抑制工业绿色化或与技术创新无关。另外,技术创新对工业绿色化的影响取决于工业研发创新能力(Researchand Development Innovation,RDI),本文用技术研发创新经费投入与工业增加值比值来测度技术创新。

(五)控制变量与数据来源

以公众的生态环境反馈意愿的强度测度的公众型环境规制通过技术创新“激励效应”能够在多大程度上推动工业绿色化,还取决于公众对生态环境质量的要求。该要求与公众的收入水平、区域经济发展水平、城市化水平、人口规模等众多因素密切相关。本文将工业发展水平、人口规模及工业化水平三个指标作为控制变量。其中,工业发展水平(Industrial Development Level,IDL)指标用工业增加值表示;人口规模(Population Size,PS)指标以地区常住人口计算;工业化水平指标用工业化率(Industrialization Rate,IR)表示。自变量、因变量及控制变量数据来源于2008~2017年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境年鉴》等。西藏数据由于缺失过多,本文将对除西藏和港澳台以外的中国30个省市区数据进行实证分析。

四、实证分析

本文采用LLC检验和IPS检验方法,对所有数据作平稳性检验,单位根检验结果表明,所有变量均通过显著性检验。因此,面板数据是平稳的,可用于实证分析。

(一)基准面板回归

根据异质性环境规制、技术创新驱动工业绿色化的作用机理,本文采用因变量滞后一期和滞后二期作为工具变量来研究异质性环境规制对工业绿色化的影响[30]。从表3回归结果可知,由于AR(1)、AR(2)与Hansen检验均满足显著性要求,表明无法拒绝原假设,即异质性环境规制对工业绿色化影响的动态系统GMM估计结果有效。

从工具变量工业绿色化滞后项回归结果看,上一期工业绿色化水平对本期工业绿色化的影响显著为正,表明上一期工业绿色化积累效应可以促进本期工业绿色化。滞后二期的工业绿色化对本期工业绿色化影响在异质性环境规制、行政型环境规制、市场型环境规制和公众型环境规制条件下均显著为负,对此,本文认为,可能是因为政府在早期选择了较强的环境规制手段,使得工业绿色化已处于较高水平。然而,较强的环境规制也抑制了工业经济增速,在地方政府间经济赶超与官员晋升激励双重作用下,地方政府官员不得不降低环境规制强度,放松工业发展的环境监管,导致地方政府以破坏生态环境为代价谋求更快地工业增速。可以看到,地方政府在工业经济发展与生态环境保护之间存在周期性的转换[30]。当环境规制强度过大时,尽管生态环境质量较好,但是工业经济增速受到限制,地方政府便会降低环境规制强度以提升工业增速;当环境规制强度较小时,尽管工业增速较高,但是工业发展致使生态环境破坏较为严重,生态环境质量也就较差,地方政府就会提高环境规制强度。

从自变量异质性环境规制回归结果看,行政型环境规制、市场型环境规制和公众型环境规制对工业绿色化的影响存在差异性。行政型环境规制和市场型环境规制对工业绿色化的影响均显著为负,表明行政型环境规制和市场型环境规制均不利于工业绿色化。对此,本文认为,可能原因为:一方面,行政型环境规制和市场型环境规制直接提升了企业生产的边际成本,而工业企业为保持一定的增速,选择保留生产型研发投入而放弃掉清洁型研发投入,造成挤出清洁型研发投入,导致不利于工业绿色化[10][31]。另一方面,王昀和孙晓华认为,地方保护主义和国有企业干预等政策致使政府生产性补贴更多地“扶弱”而不是“扶强”,落后低效产能不能被淘汰,产业转型升级受阻[32],尽管研究对象不完全相同,但是该观点非常值得借鑒。本文认为,政府在制定和实施环境规制时,特别是行政型环境规制和市场型环境规制,由于地方保护主义因素存在,有时并不是以激励“强者”为导向,而是以保护“弱者”为导向,致使环境规制不能够达到激励企业绿色创新与绿色转型的目的。公众型环境规制对工业绿色化的影响为正,但并不显著,可能是因为公众型环境规制不直接作用于工业企业,不具备行政型环境规制和市场型环境规制的强制性属性。

(二)中介效应检验

以技术创新为中介变量,将异质性环境规制对工业绿色化影响的中介效应依次进行检验,方程(1)回归结果为表3不变,方程(2)和方程(3)回归结果为表4。

首先,检验方程(2)的系数。从表3回归结果可知,行政型环境规制、市场型环境规制对工业绿色化的影响系数均显著负相关,而公众型环境规制的系数则不显著。因此,行政型环境规制、市场型环境规制对工业绿色化的影响可能存在中介效应,而公众型环境规制对工业绿色化的影响存在遮掩效应。其次,依次检验方程(2)的系数和方程(3)的系数 。针对系数,从表4模型(4)-(6)回归结果可知,市场型环境规制对技术创新影响的系数 均显著负相关,而行政型环境规制对技术创新影响的系数 不显著,公众型环境规制对工业绿色化影响的系数 显著正相关;针对系数 ,从表4模型(7)-(9)回归结果可知,不论是行政型环境规制、市场型环境规制还是公众型环境规制,技术创新对工业绿色化影响均显著正相关,这与韩立达等(2019)研究结论完全一致[33]。最后,检验方程(3)的系数 。从表4模型(7)-(9)回归结果可知,在存在技术创新变量前提下,行政型环境规制、市场型环境规制对工业绿色化影响的系数均显著负相关,而公众型环境规制与工业绿色化正相关,但并不显著。

基于上述分析,根据中介效应检验与划分标准(温忠麟和叶宝娟,2014)[34],可计算得出技术创新中介效应的检验报告(表5)。从技术创新中介效应的检验报告可知:首先,由于行政型环境规制与技术创新回归系数 不显著,行政型环境规制对工业绿色化影响需要进一步进行Bootstrap法直接检验 : ,检验结果显示:间接效应不显著,说明行政型环境规制没有技术创新中介效应,即既不存在技术创新“激励效应”,也不存在技术创新“挤出效应”。其次,市场型环境规制对工业绿色化影响存在部分中介效应,即存在技术创新“挤出效应”,中介效应为0.024,中介效应与总效应的比值为0.456。最后,公众型环境规制对工业绿色化影响存在遮掩效应,且只有中介效应,也就是技术创新“激励效应”。总之,行政型环境规制不存在中介效应;市场型环境规制可通过技术创新中介效应导致技术创新“挤出效应”而不利于工业绿色化;公众型环境规制尽管不会直接促进工业绿色化,但可通过引致技术创新而有利于工业绿色化。

因此,根据异质性环境规制对工业绿色化影响的中介效应检验结果可知,单一的环境规制政策或直接制约工业绿色化,或通过抑制技术创新来间接制约工业绿色化,或通过引致技术创新而间接有利于工业绿色化。根据中介效应检验结果,还可以进一步确认:市场型环境规制不利于工业绿色化是因为其对技术创新形成“挤出效应”,而且技术创新“挤出效应”在抑制工业绿色化因素中所占比重还比较大,达到了45.6%。

(三)稳健性检验

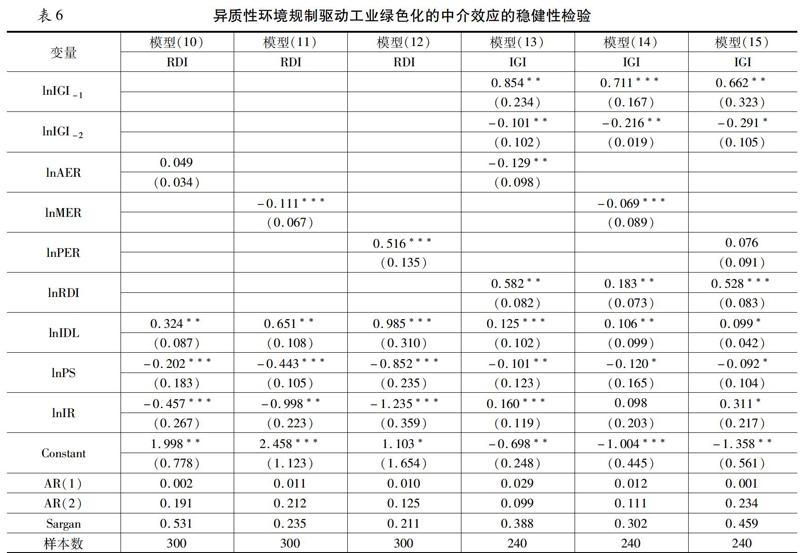

为了进一步检验异质性环境规制通过技术创新驱动工业绿色化的回归结果的稳健性,本文对技术创新变量以相关指标进行替代。除技术研发创新投入外,技术创新还可以用人力资本、企业家规模、发明专利等指标来测度,本文用工业发明专利与亿元工业增加值比值来衡量工业技术创新能力 。工业发明专利与工业增加值数据均来源于历年《中国统计年鉴》。通过中介效应模型可知,方程(1)即 与技术创新无关,因此,表(3)回归结果不变。方程(2)和方程(3)与技术创新相关,故仅针对方程(2)和方程(3)进行回归,结果见表6。

针对方程(2)回归结果比较,表4模型(4)-(6)与表6模型(10)-(12)在行政型环境规制、市场型环境规制、公众型环境规制三大核心变量在显著性及相关性基本一致。针对方程(3)回归结果比较,表4模型(7)-(9)与表6模型(13)-(15)在工具变量、行政型环境规制、市場型环境规制、公众型环境规制、技术创新等核心变量在显著性及相关性也基本一致。同时,还对市场型环境规制回归结论进行Bootstrap法。再次验证:行政型环境规制直接作用于工业绿色化,且没有技术创新“挤出效应”;市场型环境规制存在部分中介效应(挤出效应),其中介效应为0.020,中介效应与总效应之比为0.391,与前述结果相差不大;公众型环境规制只存在技术创新“激励效应”。将表5与表7对比,仅市场型环境规制的检验报告即中介效应与总效应比值有所差异,其余完全一致。总之,将技术创新进行相应替代后,异质性环境规制通过技术创新驱动工业绿色化的研究结论完全没有变化。因此,本文基本结论具有一定的稳健性。

五、结论与建议

工业绿色化是工业高质量发展的重要参考,也是工业绿色转型的有效路径。本文通过构建异质性环境规制通过技术创新驱动工业绿色化的作用机理理论分析框架,并构建异质性环境规制指标体系和工业绿色化指标体系,通过中介效应模型将异质性环境规制驱动工业绿色化的作用机理进行实证检验。主要结论如下。①行政型环境规制直接作用于工业绿色化,并对工业绿色化起抑制作用,且不存在技术创新中介效应。②市场型环境规制对工业绿色化的影响存在中介效应,即技术创新“挤出效应”,从而不利于工业绿色化,并且技术创新“挤出效应”作用在市场型环境规制抑制工业绿色化的负面效应中所起作用非常大。③公众型环境规制对工业绿色化只有中介效应,且公众型环境规制通过技术创新“激励效应”可以促进工业绿色化。④以技术创新变量进行相关替代,上述基本结论完全没有变化,证明本文基本结论具有一定的稳健性。

基于异质性环境规制通过技术创新驱动工业绿色化的研究视角,为推动中国工业绿色化,应从以下两个方面发力。

一方面,在推进异质性环境规制驱动工业绿色化过程中,应充分发挥公众型环境规制驱动技术创新“激励效应”推动工业绿色化。党的十九大报告指出,“保障人民知情权、参与权、表达权、监督权”;中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》中也提到要“鼓励公众积极参与;《环境保护法》在总则中明确规定“公众参与”原则,并对“信息公开和公众参与”进行专章规定。由此可见,公众参与在环境保护过程中的重要性,在推进工业绿色化过程中,应该更加重视公众型环境规制的作用。在实践上,其一,各级政府必须贯彻落实生态环境信息公开,保障公民获取环境信息、参与和监督环境保护的权利;其二,各级政府必须畅通参与渠道,规范引导公众依法、有序、理性参与生态环境部门组织的征求意见、问卷调查、专家论证会、听证会等,以畅通其针对生态环境质量的反馈信息;其三,环境保护主管部门支持和鼓励公民对环境保护公共事务进行舆论监督和社会监督,同时防止公众过激行为发生,促进环境保护公众参与更加健康地发展。

另一方面,在推进异质性环境规制驱动工业绿色化过程中,应有效规避市场型环境规制驱动技术创新“挤出效应”抑制工业绿色化。为此,本文认为,在执行市场型环境规制过程中,必须同步配套技术创新激励机制。其一,设置企业生态环境负外部性红线,针对超过生态环境负外部性红线的企业,实施停业整顿与限期整改,针对极少部分生态环境负外部性特别大的污染型企业,坚决执行壮士断腕,强制关停;其二,制定技术创新奖惩制度,破除行政思维,严格按照市场机制行事,明确生态环保领域“扶强”不“扶弱”,即坚决落实生态环境效益高的企业给予补偿而生态环境效益低的企业不补偿或征收环境税的环保政策,通过市场机制实现企业生态环境资源利用效率的优胜劣汰;其三,构建企业绿色研发补贴机制,在工业绿色转型过程中,针对生态环境资源利用效率相对上一年度明显提高的企业,应按技术创新投入一定比例补偿或者对其年度缴纳税收全额或部分退税;其四,构建清洁型研发创新产业化激励机制,针对清洁型研发创新成果应用于全市(地级市)及以上区域本行业产业转型升级并形成示范效应的企业,通过市场评估节能减排所创造的生态环境市场价值按一定比例予以补偿。

參考文献

[1] Palmer K,Oates W E,Portney P R.Tightening Environmental Standards:The Benefit-Cost or the No-Cost Paradigm?[J].Journal of Economic Perspectives,1995,9(4):119-132.

[2] Jaffe A B,Peterson S R,Portney P R,et al.Environmental Regulation and the Competitiveness of US Manufacturing:What Does the Evidence Tell Us?[J].Journal of Economic Literature,1995,33(1):132-163.

[3] Palmer K,Oates W E,Portney P R.Tightening Environmental Standards:The Benefit-Cost or the No-Cost Paradigm?[J].Journal of Economic Perspectives,1995,9(4):119-132.

[4] Simpson R D,Iii R L B.Taxing Variable Cost:Environmental Regulation as Industrial Policy[J].Journal of Environmental Economics & Management,1996,30(3):282-300.

[5] Jaffe A B,Palmer K.Environmental Regulation and Innovation:A Panel Data Study[J].Review of Economics & Statistics,1997,79(4):610-619.

[6] Jaffe A B,Newell R G,Stavins R N. Environmental Policy and Technological Change[J].Environmental & Resource Economics,2002,22(1-2):41-70.

[7] Iraldo F,Testa F,Frey M.Is an Environmental Management System Able to Influence Environmental and Competitive Performance? The Case of the Eco-Management and Audit Scheme in the European Union[J].Journal of Cleaner Production,2009,17(16):1444-1452.

[8] Rubashkina Y,Galeotti M,Verdolini E.Environmental Regulation and Competitiveness:Empirical Evidence on the Porter Hypothesis from European Manufacturing Sectors[J].Energy Policy,2015,83(35):288-300.

[9] Ahmet At?l A??c?,Sevil Acar.How does Environmental Regulation Affect Production Location of Non-Carbon Ecological Footprint?[J].Journal of Cleaner Production,2018(3):927-936.

[10] Guo L,Qu Y,Tseng M L.The Interaction Effects of Environmental Regulation and Technological Innovation on Regional Green Growth Performance[J].Journal of Cleaner Production,2017,162(9),894-902.

[11] Barbera A J,Mcconnell V D.Effects of Pollution Control on Industry Productivity:A Factor Demand Approach[J].Journal of Industrial Economics,1986,35(2):161-172.

[12] Gray W B,Shadbegian R J.Pollution Abatement Costs,Regulation and Plant-Level Productivity[J].Working Papers,1994:1-32.

[13] Galloway E,Johnson E P.Teaching an Old Dog New Tricks:Firm Learning from Environmental Regulation[J].Energy Economics,2016,59(9):1-10.

[14] E Mark Curtisa,Jonathan M Leeb.When Do Environmental Regulations Backfire? Onsite Industrial Electricity Generation, Energy Efficiency and Policy Instruments[J].Journal of Environmental Economics and Management, 2019,96(7):174-194.

[15] Abrell J,Rausch S.Combining Price and Quantity Controls under Partitioned Environmental Regulation[J].Journal of Public Economics,2016, 226-242.

[16] Rubayyat Hashmi,Khorshed Alam.Dynamic Relationship Among Environmental Regulation,Innovation,CO2 Emissions,Population,and Economic Growth in OECD Countries:A panel Investigation[J].Journal of Cleaner Production 2019,231(9):1100-1109.

[17] 贾军,魏洁云,王悦.环境规制对中国OFDI的绿色技术创新影响差异分析:基于异质性东道国视角[J].研究與发展管理,2017,29(6):81-90.

[18] Zhang Y,Wang J,Xue Y et al.Impact of Environmental Regulations on Green Technological Innovative Behavior:an Empirical Study in China[J].Journal of Cleaner Production,2018,188(7):763-773

[19] Zhao X,Zhao Y,Zeng S,et al.Corporate Behavior and Competitiveness:Impact of Environmental Regulation on Chinese Firms[J].Journal of Cleaner Production,2015,86(1):311-322.

[20] Cheng Z,Li L,Liu J.The Emissions Reduction Effect and Technical Progress Effect of Environmental Regulation Policy Tools[J].Journal of Cleaner Production,2017,149(4):191-205.

[21] 张江雪,蔡宁,杨陈.环境规制对中国工业绿色增长指数的影响[J].中国人口·资源与环境,2015,25(1):24-31.

[22] 申晨,贾妮莎,李炫榆.环境规制与工业绿色全要素生产率——基于命令—控制型与市场激励型规制工具的实证分析[J].研究与发展管理,2017,29(2):144-154.

[23] 蔡乌赶,周小亮.中国环境规制对绿色全要素生产率的双重效应[J].经济学家,2017(9):27-35.

[24] Coase R H.The Problem of Social Cost[J].Journal of Law and Economics,1960(3):1-44.

[25] WalleyN,Whitehead.“It's Not Easy Been Green”in R Welfordand R Starkey (eds)[R].The Earth Scan in Business and the Environment,London,Earth scan,1996:334-337.

[26] 伍世安.改革和完善我国排污收费制度的探讨[J].财贸经济,2007(8):65-67.

[27] 骆玲,史敦友.工业绿色化:理论本质、判定依据与实践路径[J].学术论坛,2020,43(1):109-116.

[28] 史敦友.中国省际工业绿色化评价及空间差异性研究[J].贵州财经大学学报,2019(4):80-88.

[29] Baron R M,Kenny D A.The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173–1182.

[30] 何爱平,安梦天.地方政府竞争、环境规制与绿色发展效率[J].中国人口·资源与环境,2019,29(3):21-30.

[31] Yuan B,Xiang Q.Environmental Regulation, Industrial Innovation and Green Development of Chinese Manufacturing:Based on an Extended CDM Model[J].Journal of Cleaner Production,2018,176(3):895-908.

[32] 王昀,孙晓华.政府补贴驱动工业转型升级的作用机理[J].中国工业经济,2017(10):99-117.

[33] 韩立达,史敦友,张卫.技术创新与工业绿色化:作用机理和实证检验[J].经济问题探索,2020(5):176-190.

[34] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

责任编辑:萧敏娜