丁苯酞注射液治疗急性脑梗死患者的效果及安全性的meta 分析

2021-07-29孟维闪王保奇

孟维闪 兰 瑞 王保奇

1.河南中医药大学第一临床医学院,河南郑州 450000;2.河南中医药大学第一附属医院脑病科,河南郑州 450000

急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)是由多种原因引起的脑组织局部血液供应不足,导致脑组织缺血缺氧,变性坏死,从而产生神经功能缺损的表现[1],其归属于中医“中风”的范畴,世界上目前超过1.04 亿人患有中风后遗症[2]。在我国,ACI 的1 年病死率为14.4%~15.4%,致死/残疾率为33.4%~33.8%。所以应早期治疗,最大限度地减轻功能残疾,改善预后[3]。丁苯酞,常温下是淡黄色油状液体,其注射液于2009 年正式进入临床,具有增加半暗带区脑血流量、抑制神经元凋亡、抑制炎症反应等作用,可改善ACI导致的神经功能缺损[4]。经检索,关于丁苯酞注射液治疗ACI 既往的系统评价,多发表的时间过于久远,未及时更新最新的研究,且多为描述丁苯酞胶囊的研究,结局指标局限于神经功能的修复,研究存在诸多局限性。因此,本研究纳入近5 年的最新随机对照研究(RCT),侧重于研究丁苯酞注射液对ACI 患者血管内皮功能的影响,旨在为丁苯酞注射液在ACI 的治疗中提供更为细致的循证医学依据。

1 资料与方法

1.1 检索方法

中文检索词以“丁苯酞注射液、急性脑梗死、随机对照、RCT”,英文检索词为“Butylphthalide injection、Stroke、Randomized controlled”,检索的中文文献数据库有CBM、CNKI、Wanfang Data、VIP,英文数据库包括Embase、PubMed。检索时限为2015 年1 月—2020 年10 月。

1.2 纳入标准

(1)研究设计:RCT。(2)研究对象:符合《各类脑血管病诊断要点》中对于脑卒中的诊断标准[5]或其他公认的诊断标准,明确诊断为ACI。(3)干预措施:治疗组采用丁苯酞注射液+常规治疗,对照组采用常规治疗(如降压/降脂/降糖/抗血小板聚集的口服药)。(4)结局指标:①临床有效率,疗效的评定标准参照《中国缺血性卒中风险评估量表使用专家共识》[6];②美国国立卫生院神经功能缺损评分(NIHSS)[7];③日常生活活动能力Barthel 指数量表(Barthel index,BI)[8];④血管内皮生长因子(VEGF);⑤血栓素A2(TXA2);⑥不良反应。纳入研究中至少有其中的一项结局指标。

1.3 排除标准

①重复发表;②数据缺失。

1.4 资料提取与文献质量评价

由2 名研究者按照纳入与排除标准独立筛选文献,然后比较筛选结果,如有分歧则由第3 位研究者讨论决定是否将其纳入。由2 名研究者独立对纳入文献进行资料提取,包括患者基本信息、干预措施、结局指标等,采用Cochrane 评分手册Handbook 5.1 的偏倚风险评估工具以及改良Jadad 量表对纳入的文献进行质量评价。

1.5 统计学方法

采用RevMan 5.4 软件进行数据分析。计量资料资料采用均数差(mean difference,MD),计数资料用相对危险度(relative risk,RR)表示。用I2值检验研究之间异质性,若I2<50%且P >0.1 认为异质性较低,采用固定效应模型;若I2>50%,或P ≤0.1 则认为异质性较高,采用随机效应模型。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 文献检索结果

经初步检索获取到的相关文献850 篇,逐步进行筛选,最终纳入12 项研究[9-20]。见图1。

图1 文献筛选流程图

2.2 纳入文献基本情况

纳入12 篇文献[9-20],共1291 例患者,治疗组647 例,对照组644 例,所有文献治疗组和对照组基线描述均具有可比性(P >0.05)。各项结局指标的评价标准一致。文献基本特征见表1。

表1 纳入文献基本特征

2.3 文献质量评价

纳入的研究中4 项[12-14,16]采用了随机数字表法,其余研究未描述具体的随机方法。有2 项研究采用了盲法,其中1 项采用了单盲[18],1 项研究采用三盲[13]。本研究纳入文献质量较高,经Jadad 量表评分后得出,5 项为高质量研究[12-14,16,18],1 项研究为5 分[13]。偏倚风险评价见图2。

图2 偏倚风险评价图

2.4 meta 分析结果

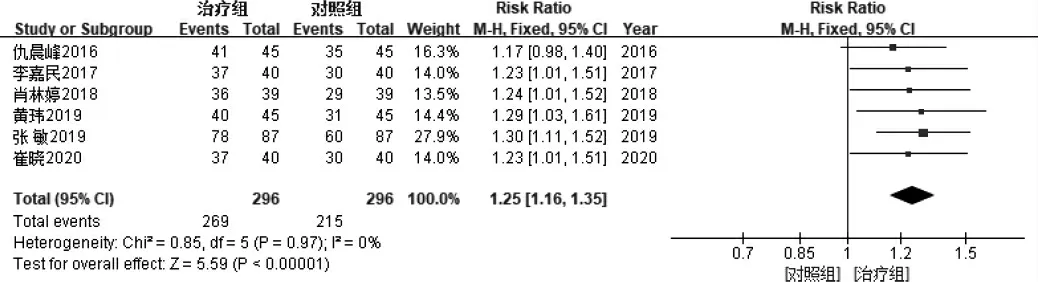

2.4.1 丁苯酞注射液对临床疗效的影响 共6 项研究[9,10,12,14,18,20],484 例患者,异质性检验示异质性较低(I2<50%,P >0.1),故选择固定效应模型进行meta分析。结果显示:治疗组临床疗效优于对照组,差异具有统计学意义[RR=1.25,95%CI(1.16,1.35),P <0.000 01]。见图3。

图3 丁苯酞注射液对临床疗效的影响

2.4.2 丁苯酞注射液对NIHSS 评分的影响 共8 项研究[9,11-14,16,18-19],共720 例患者,异质性检验示存在异质性(I2>50%,P <0.1),故采用随机效应模型进行meta 分析。meta 分析显示:治疗组NIHSS 评分低于对照组,差异有统计学意义[MD=-2.76,95%CI(-3.75,-1.76),P <0.000 01]。见图4。

图4 丁苯酞注射液对美国国立卫生院神经功能缺损评分的影响

2.4.3 丁苯酞注射液对BI 评分的影响 共7 项研究[9,12-14,16,18-19],共602 例患者,异质性检验示存在异质性(I2>50%,P <0.1),故采用随机效应模型进行meta分析。meta 分析显示:治疗组BI 评分高于对照组,差异有统计学意义[MD=10.08,95%CI(6.26,13.90),P <0.000 01]。见图5。

图5 丁苯酞注射液对日常生活活动能力Barthel 指数量表评分的影响

2.4.4 丁苯酞注射液对VEGF 的影响 共3 项研究[15,17,18],223 例患者,异质性检验示存在异质性(I2>50%,P <0.1),故采用随机效应模型进行meta 分析。meta 分析显示:治疗组VEGF 低于对照组,差异有统计学意义[MD=-88.18,95%CI(-140.62,-35.73),P=0.001]。见图6。

图6 丁苯酞注射液对血管内皮生长因子的影响

2.4.5 丁苯酞注射液对TXA2 的影响 共2 项研究[15,17],145 例患者,异质性检验示存在较低异质性(I2<50%,P >0.1),故采用固定效应模型进行meta 分析。meta 分析显示:治疗组TXA2 低于对照组,差异有统计学意义[MD=-51.2,95%CI(-56.39,-46.01),P <0.000 01]。见图7。

图7 丁苯酞注射液对血栓素A2 的影响

2.4.6 丁苯酞注射液对不良反应的影响 共8 项研究[9,11-14,18-20],816 例患者,异质性检验示无异质性(I2<50%,P >0.1),故选择固定效应模型进行meta 分析。meta 分析显示:两组不良反应发生率能比较,差异无统计学意义[RR=1.27,95%CI(0.78,2.07),P=0.34]。见图8。

图8 丁苯酞注射液对不良反应的影响

2.4.7 安全性分析 共有8 篇文献对不良反应进行了详细的报道[9,11-14,18-20],以轻微皮疹、恶心、头晕困倦等为主,症状较轻,均以对症处理。

3 讨论

ACI 是目前我国死亡率最高的疾病,其中80%为缺血性脑卒中,当血管受损时,损伤的内皮细胞会释放多种血管活性物质,受损的组织会释放炎症介质诱发炎症反应。血管内皮是一个多功能器官,可维持血管稳态、调节血管生成、介导炎症等。研究表明,内皮细胞在脑循环可影响神经元、小胶质细胞等功能[21-23]。VEGF 具有促进血管内皮细胞分裂与增殖、促进血管新生、促进内膜修复等功能[24]。丁苯酞注射液临床主要应用于对抗脑缺氧,减轻组织缺血程度等方面。实验研究发现,其通过抗氧化应激、促进神经再生等机制发挥作用,丁苯酞注射液可改善内皮功能,降低炎症因子及氧自由基水平[25-29]。

本研究局限性:①纳入的文献中仅有8 项研究对不良反应进行了详细的报道,其余文献缺乏对不良反应的报道,安全性有待进一步的考量。②纳入的文献中结局指标较为局限。未来研究应继续开展高质量、多中心、大规模的临床试验。试验应明确具体的随机分组方法,严格落实好盲法、分配隐藏。未来不仅要不断更新丁苯酞注射液对神经功能恢复的影响,更要全方面多角度地分析其对血管内皮功能、血管新生等的影响。未来的临床试验应多关注用药后的不良反应,为临床用药提供更多的安全性指导。综上所述,丁苯酞注射液能明显改善急性脑梗死患者的血管内皮功能,减轻炎症反应并改善血管新生,从而延缓疾病的恶化,减少卒中并发症,提高生活质量。