武汉东湖风景区景中村旅游功能差异化发展策略研究

2021-07-29彭晓果冯群超

彭晓果,冯群超,杨 琴

(湖北大学 资源与环境学院,湖北 武汉 430062)

景中村具备“景”“村”双重属性[1-2],学者们普遍认为景中村应承担推动风景区的旅游发展任务. 景中村的一般发展路径是找准自身旅游功能定位,开发特色资源,在生活、生产上增添旅游接待功能[3-7]. 景观质量较高的景中村同时也是一种旅游资源,容易转化为风景区中的一处景点;通过规划和改造的景中村可成为地方文化展示地或生态保护区域[8-9]. 现实中,风景名胜区内往往不只存在一处景中村,如何差异化定位各个景中村的旅游功能,实现协调发展,共同支撑风景区的旅游功能,需要做进一步探讨.

1 景中村旅游功能差异化定位原则

根据景中村功能和区域竞合关系的研究成果,本文提出了统筹规划、差异化、功能复合的景中村旅游功能定位原则. 一是统筹规划原则. 景中村位于风景区范围内,景中村规划要服从风景区的发展需求,发展定位要符合所属功能区的定位. 二是差异化原则. 景中村之间因区位差异、旅游资源禀赋不同,旅游功能定位自然有所不同,通过提升交通通达度和制订差异化的旅游功能,有效地促进各景中村的区域合作,避免恶性竞争[10-11]. 三是功能复合原则. 本文研究的景中村属于行政村(社区),下辖多个自然村,由于功能分区和行政分区往往并不一致,或是同一个景中村同时承担多个发展任务,所以景中村的定位应考虑主要功能和次要功能.

根据上述原则,风景名胜区的各功能区对景中村明确提出差异化发展要求. 风景名胜区的旅游功能包括集散功能、接待功能、科学教育功能和文化展示功能,通过相关规划落实到各功能区,决定了景中村的功能定位. 风景区的入口区域和内部重要交通节点承担着不同等级的旅游集散功能,位于附近的景中村依托区位优势,易转化为集散点或旅游驿站. 风景区由于资源环境承载力或生态保护等限制因素而难以完全满足旅游接待功能,景中村则依托其生产生活功能,能够承担部分餐饮、住宿、购物和娱乐,形成风景区的旅游配套区域. 同样,风景区的科学教育和文化展示功能的配套设施可以由景中村承担,使景中村形成风景区内保护生态和展示人文风貌的一处景点.

综上,景中村的功能定位一般分为三种:1)交通节点型景中村,作为风景区和外部通道的连接点,承担旅游集散功能;2)景点配套型景中村,作为风景区的旅游配套区域,提供旅游接待功能;3)景点型景中村,作为风景区的一处景点,具有旅游展示功能.

2 东湖风景区景中村现状

东湖风景区范围内有大量的自然村湾,分别属于先锋社区、湖光村、落雁社区、滨湖社区、建强社区、马鞍山苗圃、桥梁社区和新磨山社区. 位于风景区西侧的风光村不属于东湖生态旅游风景区所辖,但是区位上紧邻东湖的庙湖,依托湖泊景观和码头提供游船服务,也是武汉大学东南门进入东湖绿道的通道节点,因此本文研究对象也涉及珞珈山街道的风光村. 笔者通过访谈村(社区)网格员,获得了东湖风景区范围内的行政村(社区)下辖自然村的数量、位置、防疫期间统计的人口数据、产业状况和旅游业状况,结合东湖风景区管委会提供的景中村基本情况及其卫星地图从而得到了如表1所示的土地面积数据.

表1 东湖风景区范围内景中村基本信息

东湖风景区用地受制于城市发展总体规划,未来将优化风景区的内部用地,风景区内部多个景中村经过规划,可承担所属功能区的部分旅游功能,促进“景”“村”和谐发展[12]. 根据《武汉东湖风景名胜区总体规划(2010—2025年)》关于东湖风景区的旅游功能分区,将8个景区划分为四大功能区[13]. 一是生态休闲区(渔光景区和白马景区),包含先锋社区部分自然村;二是文化体验区(听涛景区和落雁景区),包含先锋社区部分自然村、湖光村和落雁社区;三是康体科教区(磨山景区和喻家山景区),包含新磨山社区、桥梁社区和风光村;四是湿地观光区(吹笛景区和后湖景区),包含马鞍山苗圃和滨湖社区. 2019年《东湖城市生态绿心绿色发展示范实施方案》(1)武汉东湖生态旅游风景区管理委员会. http://jyh.wuhan.gov.cn/pub/whdonghu/zwgk_6255/zc/zfwj/202001/t20200114_834210.shtml强调景中村应承担生态居住、湿地观光、旅游休闲等功能,文化创意产业和水上休闲运动产业的项目落点也和景中村密切相关. 如图1所示.

图1 东湖风景区的旅游功能分区规划

景中村在功能定位上应该符合东湖风景区各功能区要求和考虑景中村之间的关系. 根据实地调查,发现各景中村的区位、资源禀赋和景点资源存在较大的差异,可发展思路趋同、同质化严重. 因此,东湖风景区景中村要实现良性发展,首先要对各自的旅游功能进行准确定位.

3 东湖风景区景中村旅游功能定位

3.1 交通节点型景中村

交通节点型景中村分为旅游集散点和旅游节点两种类型. 旅游集散点景中村强调外部交通条件,应坐落于东湖风景区入口附近,也可以是游客从其他景点进入东湖风景区前的过渡区域.

图2 交通节点分布示意图

如图2所示,是从高德地图中获取的停车场、公交站点、地铁站和游船码头等交通节点POI数据,利用ArcGIS10.5以300m的距离制作东湖风景区范围线外部的缓冲范围,再裁剪无法通行的东湖水面部分,计算东湖风景区每块栅格和交通节点POI欧氏距离,根据距离远近得分进行归一化重分类,可得出东湖风景区西部、西南部和东北部邻近大量的交通节点,得到的评分较高. 根据东湖风景区入口的相关规划以及游客旅游路线,可对位于该处的各景中村做进一步评价.

图3 交通便利度分析图

新磨山社区和先锋社区的周边地区评分虽然较高,但大量停车场位于高校内部,并不方便自驾游客进入;落雁社区评分较高,但是远离主要交通枢纽,且东侧为人口密度较低的区域. 桥梁社区的大李村位于鲁磨路磨山公交站旁,是401、402和413路公交的终点站,乘坐公交进入磨山景区的游客在此处集散,并且交通节点的通达度指数较高[14];根据《武汉东湖风景名胜区总体规划(2010—2025年)》《武汉市总体规划(2017—2035)》,马鞍山苗圃的东都陈和梁章村位于主要景区入口附近;依据多家旅游网站上游客对东湖风景区的点评,大量游客从武汉大学进入东湖风景区,风光村坐落在该通道附近;东湖风景区的广阔水面提供了多条水上航线,为旅游者进入各景点提供了新的通道,桥梁社区的付家村,湖光村的雁中咀,以及与风景区主要入口小潭湖隔湖相望的湖光村北部的叶家湾,都可以依托码头提升交通通达度,形成重要的旅游节点. 如图3所示.

因此,将大李村、梁章村、东都陈、风光村定位为旅游集散点型景中村,付家村、雁中咀、叶家湾定位为旅游节点型景中村.

3.2 景点配套型景中村

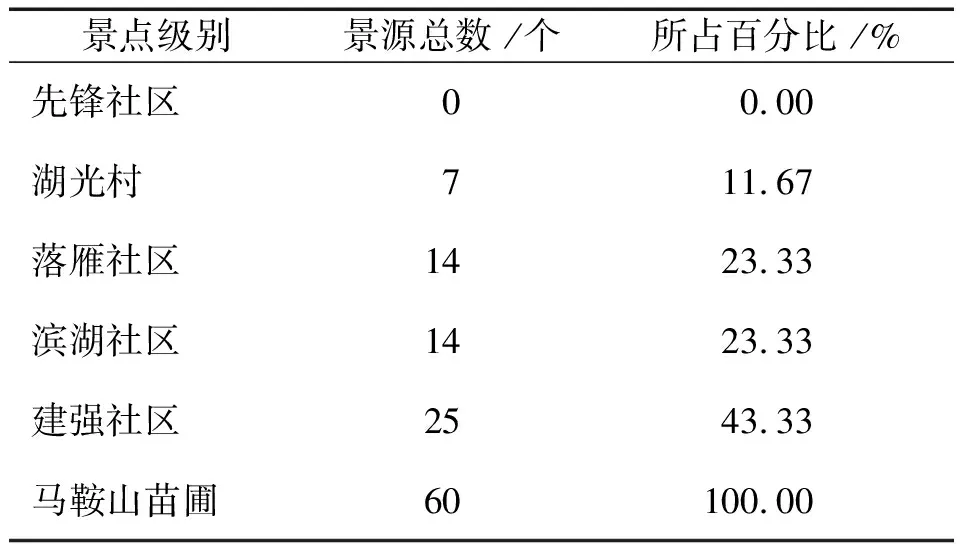

在《武汉东湖风景名胜区总体规划(2011—2025年)》景源数量统计和景源级别评价的基础上,利用高德地图检索现存景点得到了60个景源[13]. 其中一级景源7个,二级景源14个,三级景源14个,四级景源25个. 如表2、表3所示.

表2 东湖风景名胜区各级景源所占比例表

表3 东湖风景名胜区各景区景源所占比例表

从高德地图中获取这60个已经分级的景源POI数据和413个景物POI数据,使用ArcGIS10.5对景点进行核密度分析并归一化重分类处理,再叠加分级的景源点,得到了东湖风景区内景点密集程度及高质量景源的分布状况,如图4所示.

图4 景源分布和景物安度程度示意图

综上可知,东湖风景区的高质量景源数量偏少,并且分布在听涛景区和磨山景区. 听涛景区、渔光景区、磨山景区、落雁景区和吹笛景区属于景物密集区域,其他景区属于景物较少区域.

高质量景源和景物密集区域对旅游者的吸引力较强,其附近的景中村区位优势明显,向旅游者提供旅游配套服务机会更多. 因此,将桥梁社区的东头村,马鞍山苗圃的梁章村、山后毕,落雁社区的汪家湾、肖马杨定位为景点配套型景中村.

3.3 景点型景中村

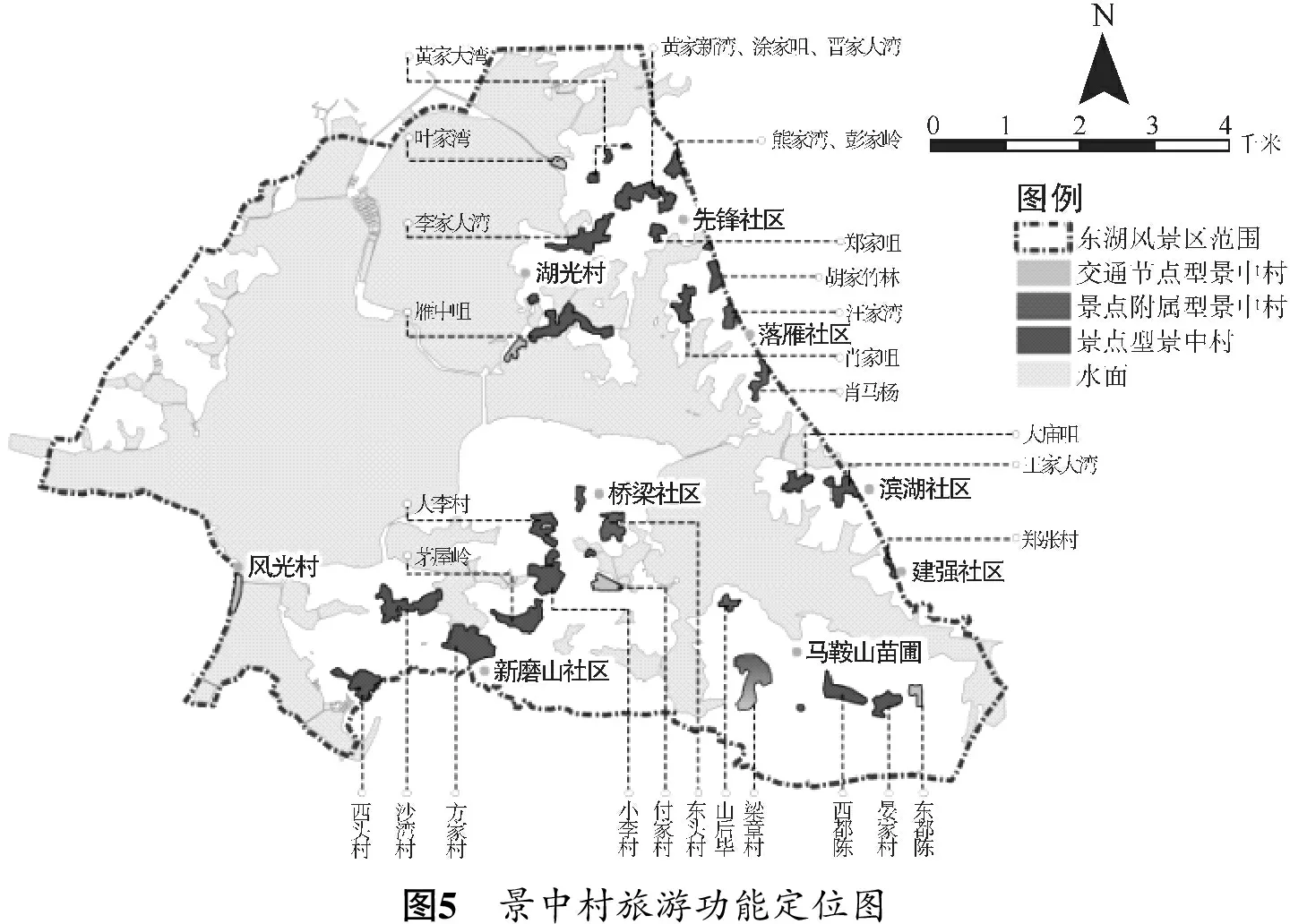

根据前文数据分析结果,新磨山社区、桥梁社区南部、滨湖社区、建强社区、先锋社区和湖光村所在的区域缺乏高质量景源,并且景物较为稀少,也非旅游者主要游览区域. 上述景中村需要找准自身定位,依托特色产业驱动、文化资源挖掘、生态环境保护或水上运动开发等方式,发展成东湖风景区的新景点. 根据东湖风景区的总体规划和部分片区的规划要求,以及景中村现有的基础条件,将桥梁社区的大李村、小李村和新磨山社区的茅屋岭定位为文化艺术型景中村;将马鞍山苗圃的东都陈、晏家村、西都陈定位为苗木特色村;将滨湖社区的大庙咀、王家大湾和建强社区的郑张村定位为生态保护型景中村;将先锋社区的熊家湾、彭家岭、黄家新湾、涂家咀、晋家大湾、郑家咀,湖光村的李家大湾、黄家大湾和落雁社区北部的肖家咀、胡家竹林定位为民俗风情展示型景中村;将新磨山社区的西头村、沙湾村、方家村,湖光村的雁中咀定位为水上运动型景中村,如图5所示.

4 景中村旅游功能差异化提升策略

根据景中村的差异化定位,制定不同的旅游功能提升策略. 发展城市滨水区应该兼顾本地市民游憩和外地游客旅游的双重需求[15]. 东湖风景区取消门票并修建两期绿道,极大地方便了市民和外来游客,并且已经能够完全满足本地市民的游憩需求. 但是,在文旅融合大环境中,东湖风景区作为旅游目的地而言,其吸引力不足,旅游资源转化为旅游吸引物的能力较弱,主要原因在于东湖风景区的文化功能不突出. 文化资源的不足,一方面表现为文化传播手段多为静态的景观观赏,另一方面表现为娱乐项目与文化区域的不匹配[16-17].

在此,结合东湖风景区的现状和发展目标,提出了差异化的旅游功能发展策略:交通节点型景中村应担负起引导游客、强化交通转换的功能;景点配套型景中村应根据周边景点内容提供相关旅游服务,形成良好的合作互补关系;景点型景中村应挖掘新的旅游吸引物,延长游客在东湖风景区内的留游时间.

4.1 交通节点型景中村:风景区的集散节点

旅游集散点型景中村和风景区入口的功能类似,一方面是提升内外交通转换能力,方便游客换乘风景区内部交通工具,另一方面是营造风景区形象[18]. 设置东湖风景区的观光车、游船始末站,通过水陆联运提升多个景中村的可达性;将景中村房屋建筑外立面改造为荆楚民居风格,塑造东湖或该景中村的文化标志. 例如设计从磨山公交站进入大李村的游线,建设大李文创村的标志性建筑,新建生态停车场和观光车始发站. 旅游节点型景中村作为交通节点,需要建设旅游服务亭,提供旅游信息咨询服务、旅游购物和简易餐饮,以及水陆交通换乘服务.

4.2 景点配套型景中村:观光景点的多功能服务区

在康体科教区范围内,桥梁社区的东头村已经有民宿和餐饮业态,未来应该强调特色,在餐饮和住宿方面提升针对植物园研学团队的接待能力. 在文化体验区内,落雁社区的汪家湾、肖马杨,应依托落雁景区的湖泊岛屿美景,适当打造与商务会议、休闲度假配套的高端住宿和餐饮设施. 在湿地观光区内,马鞍山苗圃的梁章村和山后毕,继续完善户外烧烤的相关服务业,构建从美食烧烤到湿地观光,从森林休闲活动到滨湖住宿的旅游服务区.

4.3 景点型景中村:东湖风景区的新景点

我国的湖泊具有分布广、同质化、可替代性强等特点[19],东湖风景区难以在自然景观上占据绝对优势,因此东湖风景区景中村的发展思路不能局限于湖泊资源. 景点型景中村有三种发展方向:一是利用旅游空间展示东湖风景区的民俗文化、生态文化和创意文化,促进文旅融合,形成民俗主题村庄、生态研学基地和创意文化街区[20];二是依托苗木产业建设特色村庄;三是依托滨湖区位布局水上运动项目.

先锋社区之熊家湾、彭家岭、黄家新湾、涂家咀、晋家大湾、郑家咀,湖光村的李家大湾、黄家大湾,以及落雁社区之肖家咀、胡家竹林,应围绕团湖打造连片的精品酒店或民宿群,依托湖泊景观和乡土生活展示东湖的民俗、历史文化,科学布局滨水休闲娱乐项目,丰富旅游者度假体验,支撑该区域文化体验功能;滨湖社区之大庙咀、王家大湾,以及建强社区的郑张村,依靠后湖湿地可建设后湖湿地博物馆,展示村落与湿地的和谐关系,并为研学团队提供配套餐饮、住宿和户外课堂场地等服务;桥梁社区之大李村作为文创村已经小有名气,未来应融合东湖特色文化做强文创村,并联合小李村、茅屋岭,形成一条东湖文创街区,提升创意艺术文化展示和旅游购物功能.

马鞍山苗圃之晏家村、东都陈和西都陈周边布局的苗圃业,依托“+旅游”思路,促进从生产型苗圃向“生产+景观+购物”型复合功能的苗圃转换,成为重要的观光景点,延伸出一条苗木生产、科普观光、加工商品购买的产业链.

湖光村之雁中咀已经建设帆船运动基地,新磨山社区之沙湾村、方家村、西头村都有较好的湖岸场地,可依托郭郑湖、庙湖和菱角湖开发水上休闲运动产品,与绿道一同支撑所属功能区的康体功能.

总之,风景区规划应该更加关注景中村的旅游功能定位,以及支撑所属景区旅游功能的提升策略. 东湖风景区的各个景中村按照“功能差异”“支撑景区”的思路定位与发展,能够有效提升风景区的旅游功能,提高村民经济水平,实现景中村和谐发展.