改良腔内心电图定位法在新生儿PICC置管中的应用研究

2021-07-29余燕平杨仙姬李龙凤黎燕清

余燕平,杨仙姬,李龙凤,黎燕清

经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)操作简单、可长期留置,是一种理想的静脉通道。在20世纪90年代就已经被我国引进,在新生儿重症病房广泛引用,是新生儿静脉治疗的主要途径,主要应用在需要长期行静脉补液的新生儿病人中[1]。对于需要进行静脉用药或行肠外营养支持的新生儿,使用PICC在改善患儿病情、避免造成重复穿刺痛苦、挽救危重症新生儿生命、提高患儿生存质量方面具有重要作用[2]。美国静脉输液护理学会(INS)2016版实践指南指出,经上肢静脉置入PICC,导管尖端应位于上腔静脉与右心房上壁交界连接点(cavo-atrial junction,CAJ)或靠近CAJ的上腔静脉的下段,胸部X线显示导管尖端位于第5胸椎~第7胸椎之间[3]。当PICC尖端异位时,会有较高的并发症发生率[4]。在进行PICC置管时,导管尖端是否达到理想位置是置管不良事件发生的关键影响因素。目前国内PICC置管后,多数仍采用胸部X线确认导管尖端位置,有研究报道用此法定位PICC异位率高达20%[5]。研究发现,心电图定位技术在PICC置管中的应用已经在逐步取代传统的胸部X线定位方法,并且在实时定位、效率高、经济、安全等方面具有不少优势[6]。本研究探讨改良腔内心电图定位法在新生儿PICC置管中应用效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年9月—2020年9月在我院临床诊断及治疗的新生儿PICC置管患儿130例作为研究对象,按照置管时间段分为对照组75例和观察组55例。观察组男27例,女28例;胎龄27.4~40.0周,平均32.3周;体重0.83~4.1 kg,平均2.16 kg。对照组男38例,女37例;胎龄28~39.5周,平均31.6周;体重0.9~3.98 kg,平均2.08 kg。

纳入标准:①具有PICC置管指证并签署知情同意书的新生儿;②无PICC置管禁忌证,如无穿刺部位感染、损伤、凝血障碍静脉血栓形成史等;③体表心电图正常,无心律失常,P波清晰可辨。排除标准:血管畸形、纵隔肿物部分压迫、凝血功能障碍、患儿严重先天性心脏病、非上肢置入PICC者。两组患儿一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。全部患儿家属都对此次调研知晓而且认可,同时此项研究获得了医院伦理委员会的批准。

1.2 方法

1.2.1 置管准备 设备物品准备:PICC套包(一次性使用经外周穿刺中心静脉导管1.9Fr)、连接心电导联夹的无菌心电鳄鱼夹、电极片3片、生理盐水、10 mL注射器、肝素帽、置管包等置管用具、多参数腔内心电监护仪(深圳科曼公司COMEN C-100)1台。人员准备:指定4名取得PICC资质认证证书的PICC专科护士,全部选择上肢血管穿刺(首选贵要静脉,其次肘正中静脉、头静脉、腋静脉)。项目开始前对PICC置管护士进行培训,统一标准。

1.2.2 置管方法 对照组:进行常规操作前准备,量取导管长度,消毒,常规穿刺送管,送管至腋下时将患儿头部转向穿刺侧,下颌靠近胸部,防止导管误入颈内静脉。置入相应刻度后固定导管,行床边胸部X线检查定位。

观察组:①操作前在患儿右侧胸壁(避开需消毒部位)、左右大腿两侧粘贴电极片,连接3导联心电监护,调节Ⅱ导联,引出体表心电图。②同对照组,进行常规操作前准备,量取导管长度,消毒,常规穿刺送管。③导管送至预测长度时,将PICC导管尾端连接肝素帽,用充满生理盐水的注射器插入肝素帽内约1/3,将无菌心电鳄鱼夹一端连接在注射器针梗钢针后2/3部分,一端连接心电导线,引导出腔内心电图[7]。④观察并记录腔内心电图。根据P波振幅判断导管尖端位置,导管尖端进入上腔静脉,心电监护仪显示腔内心电图P波振幅逐渐增高,当导管尖端位于上腔静脉与右心房交界处时,P波振幅达到最高峰;此时导管继续推进至右心房中下部时,P波振幅减低,出现双向P波,甚至负向P波。此时,停止送管,缓慢往后退管,直至双向P波或负向P波消失,观察P波与R波关系并打印腔内心电图,记录导管刻度并固定导管[8]。⑤术后行胸部X线检查定位,确定导管位置。

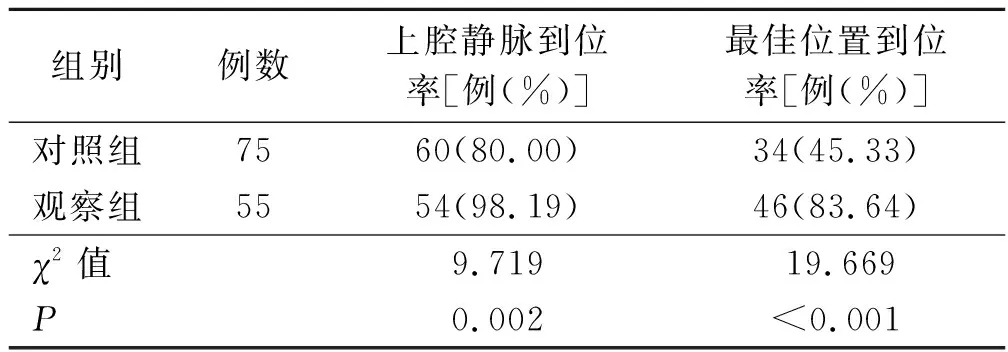

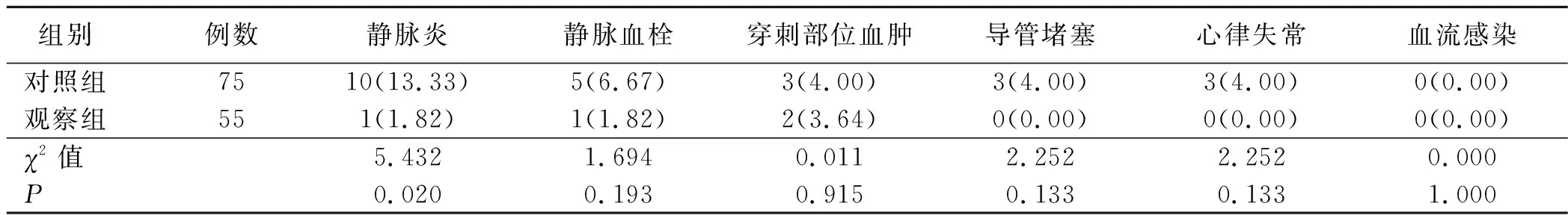

1.3 观察指标 ①置管质量:包括上腔静脉到位率、最佳位置到位率(胸部X线定位显示在第5胸椎~第7胸椎)。②置管并发症:PICC相关并发症包括静脉炎、心律失常、穿刺部位血肿、静脉血栓、导管堵塞、血流感染[7]。

2 结果

表1 两组患儿置管质量指标比较

表2 两组置管相关并发症发生率比较 单位:例(%)

3 讨论

3.1 改良腔内心电图定位法用于新生儿PICC置管的必要性 新生儿血管条件存在明显的个体差异,不同的置管方式对导管尖端准确定位有所影响,导管尖端定位不准确会增加新生儿置管并发症的发生风险。以往研究指出,这一情况的发生与新生儿体表测量误差大、窦房结定位不准确等原因有关[9]。胸部X线检查是PICC导管尖端定位的金标准,但因新生儿个体差异,该项检查仅可用于操作后的验证[10]。所以,采用何种置管方法来保证新生儿PICC置管准确定位是目前研究的重点。

近些年,腔内心电图法因导管头端定位精确而受到广泛运用。腔内心电图法是在PICC置管期间选择导丝/盐水柱作为腔内电极,并代替体表心电图的右锁骨下方电极,通过获取心房、上腔静脉等不同部位P波特异性变化,达到确定导管尖端最佳位置的目的[11]。该技术利用P波在不同部位发生特异性变化的特点,解决了新生儿个体差异的误差,同时还可以避免“废管”和重复置管的经济负担,减少相应并发症而导致的治疗费用。与胸部X线检查相比,腔内心电图法可以实时引导定位,确认后即可开始治疗,不必等待拍X线片的时间。在安全性方面可以避免误判风险,减少新生儿置管的各种并发症。

3.2 改良腔内心电图定位法用于新生儿PICC置管的可行性 目前临床上PICC导管尖端定位的方法主要有体表测量法、X线尖端定位法、B超引导辅助定位法以及静脉腔内心电图定位技术等[12],其中体表测量法定位准确性较差,X线尖端定位法、B超引导辅助定位法的定位准确性虽然相对体表测量法高,但是操作较为复杂,置管平均耗时过长,最佳位置到达率低,有时需要护士二次置管。因此,腔内心电图定位技术应用于PICC导管尖端定位在临床上得到广泛应用。在腔内心电图技术的引导下为新生儿进行PICC置管定位,可对PICC置管持续性检测,同时可根据不同部位P波的特异性变化及时纠正PICC导管位置,实现实时定位,此外减少置管平均耗时以及二次置管,从时间和经济成本来看体现出较大优势,置管效果理想的同时减少各种并发症发生[13]。

本研究通过腔内心电图定位在新生儿PICC置管中的应用,明显提高了PICC导管上腔静脉的到位率,降低了患儿静脉炎的发生率,具有较大的经济效益和较高的安全性能,同时最佳位置到位率较传统PICC置管胸部X线定位法明显提高,降低了护士二次调整导管位置的概率,具备较大的时间和经济效益。

3.3 改良腔内心电图定位法用于新生儿PICC置管的局限性 在采用腔内心电图引导PICC置管的55例患儿中,1例导管末端到达胸骨正中线第2胸椎水平后转行到对侧锁骨下,另有2例(3.64%)导管末端位于第2胸椎~第4胸椎水平,6例(10.91%)位于第8胸椎~第10胸椎水平,46例(83.64%)位于最佳位置(第5胸椎~第7胸椎);观察PICC导管末端位于最佳位置(第5胸椎~第7胸椎)时P波与R波的关系:P波位于R波50%~80%的有33例,P波与R波相平的有13例;而PICC导管置入过深(第8胸椎~第10胸椎)的6例中,P波位于R波50%~80%的有2例,P波与R波相平的有4例。有研究表明,1月龄婴儿体重增长0.7~1 kg,身长增长3~4 cm,若导管末端位于上腔静脉上段,极易因身体长轴的自然生长导致导管移位[14],但因本研究样本尚少,关于P波与R波振幅的规律及最佳比值的结论还有待更进一步研究。