基于“三医联动”的管理模式对碳青霉烯类抗菌药物及替加环素的管理成效分析*

2021-07-29刘雨晴杨勇崔小娇张晶李钦慧于锋

刘雨晴,杨勇,崔小娇,张晶,李钦慧,于锋

(1.中国药科大学基础医学与临床药学学院,南京 210009;2.四川省医学科学院·四川省人民医院药学部,成都 610072)

碳青霉烯类抗菌药物和替加环素抗菌谱广、抗菌活性强,能有效控制多重耐药革兰阴性杆菌导致的感染,因此成为治疗复杂、重症感染的重要防线。但近年来,由于大量使用,对其耐药的菌株的种类及检出率不断增加。中国细菌耐药监测网(CHINET)数据显示国内肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类抗菌药物的耐药率在2005—2018年呈持续上升趋势,其2019年与2020年的耐药率虽未持续上升但仍居高位,2020年碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌对替加环素的耐药率已达9.1%,而对美罗培南、亚胺培南高度耐药的不动杆菌属目前也已出现对替加环素耐药的情况[1-2]。研究表明,耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(carbapenem-resistant enterobacteriaceae,CRE)是导致死亡率上升速度最快的病原菌[3]。因此,急需加强对碳青霉烯类及替加环素等特殊级抗菌药物的用药管理,遏制对其耐药菌株的产生。

十八届五中全会明确提出,深化医药卫生体制改革,实行医疗、医保、医药联动(以下简称为“三医联动”)。紧接着人力资源社会保障部印发了《关于积极推动“三医联动”改革的指导意见》。然而目前国内已报道的抗菌药物管理模式仍缺乏从医保角度发现问题。为使“三医联动”改革政策能够落到实处,四川省人民医院建立了由医务部、药学部、医保办等联合管理抗菌药物合理使用的“三医”联合管理模式,并以碳青霉烯类抗菌药物和替加环素为试点管理抗菌药物,进行了初步应用,并评估此新型管理模式对碳青霉烯类抗菌药物及替加环素的管理成效,以期为抗菌药物临床应用管理提供参考。

1 资料与方法

1.1一般资料 采用回顾性研究方法,借助医院合理用药监测系统( prescription automatic screening system,PASS)和医院信息管理系统(hospital information system,HIS),调取四川省人民医院2020年4月1日—11月30日出院患者的病例资料及碳青霉烯类抗菌药物和替加环素的使用数据进行分析,具体包括出院人数、出院患者中使用抗菌药物人数、抗菌药物销售总金额、人均抗菌药物费用、药品总费用、治疗总费用等。以 2020 年 8 月 1 日为节点,分为“三医”联合管理前和“三医”联合管理后 2 组,2020年4月1日—7月31日为“三医”联合管理前组,2020年8月1日—11月30日为“三医”联合管理后组。“三医”联合管理前组全院出院患者共49 210例,“三医”联合管理后组全院出院患者共54 309例,两组性别及年龄比较,差异无统计学意义 (P>0.05),具有可比性。性别使用卡方检验(χ2=0.184,P=0.668),而年龄经检验不符合正态分布,故使用Mann-Whiteney U检验(Z=-0.155,P=0.876)。此研究通过了医学伦理委员会的免知情同意书审查。

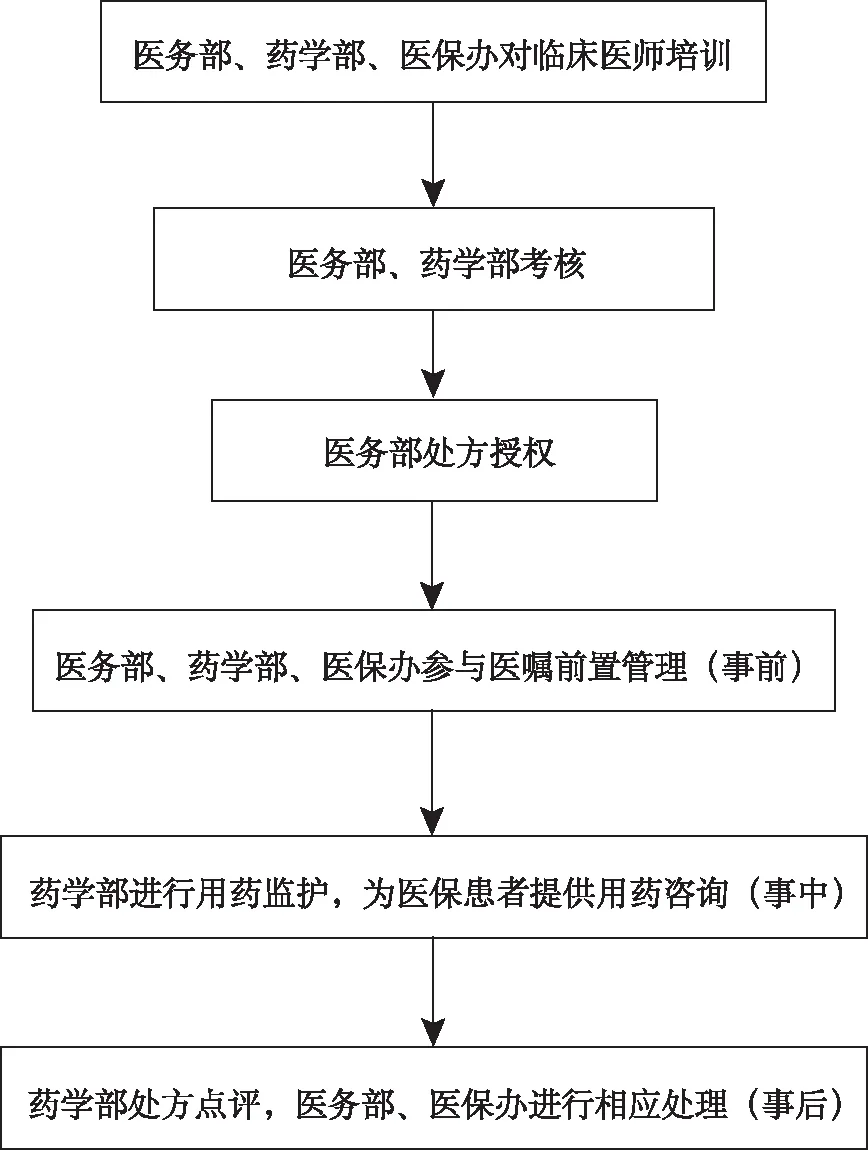

1.2建立全程化(事前、事中、事后)管理抗菌药物使用的“三医”联合管理模式 流程图见图1。

图1 抗菌药物“三医”联合管理模式流程图

1.2.1培训、考核、授权 医保办与医务部协作,对管理前碳青霉烯类和替加环素医保违规重点科室进行这类药物的医保报销条件和常见医保违规原因培训,树立医务人员的自我控费意识。医务部联合药学部邀请抗感染方向的资深医师、临床药师、微生物专家,定期对血液内科、重症监护室、呼吸科等重点科室进行合理使用碳青霉烯类和替加环素的相关培训,结合全国、本地区细菌耐药趋势,讲解该类药物的抗菌谱、耐药机制、使用注意事项及CRE产酶类型对选药的影响,介绍如何正确判断重症感染及鉴别污染菌、定植菌和感染菌,促进临床医师知识更新及根据微生物送检结果合理选药用药。此外,药学部协助医务部针对2020年抗菌药物处方授权开展全院全覆盖的培训及考核,考核成功后由医务部授予高职称医师2020年碳青霉烯类抗菌药物和替加环素的会诊审批权限,并指定其负责审批会诊申请的科室。

1.2.2事前管理 医务部根据国家相关要求制定《特殊使用级抗菌药物严控品种临床应用管理细则》,药学部将该管理细则嵌入HIS,严格限制碳青霉烯类及替加环素等严控品种的使用并进行专档管理。住院医师必须先提交会诊申请,待审批通过后才能开立医嘱。严控品种的会诊申请需由有相关审批权限的高级职称医师或临床药师审批。常为紧急使用的临时医嘱虽不强制要求会诊,但限制每人次住院期间只可开立一次临时医嘱。若会诊后的病例经处方点评发现用药不合理,则会诊专家与处方医师接受同样的处罚。临床药师可通过HIS在线实时审方,实现事前质控。此外,医保办利用HIS在医师开立抗菌药物医嘱时弹出消息窗口以提示相应的医保报销条件,以减少医保违规情况。

1.2.3事中管理 利用现有药学监护平台,临床药师对使用碳青霉烯类抗菌药物及替加环素的所有患者实行药学监护,对用药适宜性进行评价和反馈,联合临床医生对治疗效果进行评价和方案调整。此外,建立了美罗培南及替加环素血药浓度监测的方法学,针对重点科室、特殊患者行治疗药物监测(therapeutic drug monitoring,TDM)。药学部参加由医务部组织的重症感染患者的病例讨论和多学科综合治疗(multi-disciplinary team,MDT)会诊,与临床医师讨论、制定适合患者的个体化的抗感染治疗方案。药学部每日均开展药物咨询门诊,为医保患者提供大病医保审核和药物咨询等服务,在登记患者信息、审核抗菌药物医保报销资格时,会问及患者使用抗菌药物的疗效及不良反应,需调整用药时便可及时干预。

1.2.4事后管理 ①碳青霉烯类抗菌药物及替加环素每月使用情况由专职临床药师随机抽样进行一次专项处方点评,参照国家卫生健康委员会办公厅发布的《碳青霉烯类抗菌药物临床应用专家共识》《碳青霉烯类抗菌药物临床应用评价细则》和《替加环素临床应用评价细则》,根据药品说明书、相关指南[4]及循证医学文献[5]对评价细则作适当调整,从适应证、用法用量、病原学送检、会诊记录、联合用药等方面进行点评。②医保办公室依据药学部提供的处方点评结果,对不合理用药及时处理,避免由于不合理用药引起的医保费用扣减。医保办调取医保初审违规清单,尤其是碳青霉烯类和替加环素的医保报销情况,并组织临床专家、临床药师共同参与,对医保初审违规的用药情况进行审核,经审核用药不合理的病例,反馈给医务部,扣除责任医师和相关会诊审批责任人当月奖金,同时与年末的评优评先、晋升等挂钩;经审核用药合理病案,则通知责任医师初审违规原因,并要求其向医保局规范提供用药依据,挽回医保拒付费用。③针对医保统计碳青霉烯类和替加环素违规扣费情况及药学部处方点评不合理结果,将具体问题反馈至医务部,由医院采取相应整改措施。首先,加强宣传沟通。针对重点科室加强对碳青霉烯类和替加环素医保报销条件及需提供材料的宣传,加强临床药师与医务人员对其使用不合理原因的沟通。其次,开展统计排名。对碳青霉烯类和替加环素使用金额、用量、处方点评不合理情况及医保审核存在问题按科室和医生进行统计排名。最后,进行约谈公示。医院纪检监察室和医务部约谈碳青霉烯类和替加环素用量超常增长、不合理用药情况严重的科室主任和处方医生,并请相应科室或处方医生提交书面解释报告。对不合理用药全院排名前5名的科室、医生进行公示和绩效扣罚,全年累计公示3次的医生予以处方权暂停3~6个月的处罚。

1.3观察指标

1.3.1比较“三医”联合管理前后抗菌药物使用情况 抗菌药物使用率=(出院患者使用抗菌药物人数/同期出院总人数)×100%;碳青霉烯类和替加环素在所有使用抗菌药物中占比=(出院患者使用碳青霉烯类或替加环素人数/同期出院使用抗菌药物人数)×100%;依据WHO规定的剂量,亚胺培南限定日剂量(defined daily dose,DDD)=2.0 g,美罗培南DDD=3.0 g,替加环素DDD=0.1 g,抗菌药物使用频数(defined daily doses,DDDs)=抗菌药物总消耗药量/DDD值;抗菌药物使用强度(antibiotics use density,AUD)=(DDDs×100)/同期出院患者住院总天数。

1.3.2比较“三医”联合管理前后抗菌药物费用情况 人均抗菌药物费用=抗菌药物费用/使用人数;替加环素和碳青霉烯类费用占药品费用比例=(替加环素或碳青霉烯类费用/使用替加环素或碳青霉烯类的患者的药品总费用)×100%。

1.3.3比较“三医”联合管理前后碳青霉烯类和替加环素的医保违规情况 碳青霉烯类和替加环素的医保初审违规比例=(医保初审违规人数/申请医保报销总人数)×100%;碳青霉烯类和替加环素的医保复审拒付比例=医保复审拒付人数/申请医保报销总人数×100%;由于省、市医保局还未完成医院10月和11月碳青霉烯类或替加环素医保违规情况的复审工作,故无法统计10月和11月的医保复审拒付情况,只能比较2020年6月1日—7月31日(“三医”联合管理前)与2020年8月1月—9月30日(“三医”联合管理后)的碳青霉烯类或替加环素医保复审拒付情况。

1.3.4比较“三医”联合管理前后碳青霉烯类和替加环素的不合理用药情况 处方点评率=(点评处方数/同期使用碳青霉烯类或替加环素处方数)×100%;点评不合理率=(点评不合理处方数/点评总处方数)×100%。

1.4统计学方法 利用 Excel 2010 版软件录入所有数据,采用SPSS 25.0版软件进行数据统计,计数资料以例数或百分比表示,“三医”联合管理前后指标组间检验采用χ2检验或Fisher精确检验法,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1院内使用的碳青霉烯类抗菌药物和替加环素的具体信息 院内使用的碳青霉烯类抗菌药物有3种,均为针剂,分别为注射用美罗培南[美平,规格为每瓶0.5 g,厂家为住友制药(苏州)有限公司]、注射用美罗培南(倍能,规格为每瓶0.5 g,厂家为深圳海滨制药有限公司)、注射用亚胺培南西司他丁钠(泰能,规格为每瓶0.5 g,厂家为杭州默沙东制药有限公司)。院内使用的替加环素有2种,均为针剂,分别为注射用替加环素(泽坦,规格为每瓶50 mg,厂家为江苏豪森药业集团有限公司)、注射用替加环素(泰阁,规格为每瓶50 mg,厂家为Wyeth Lederle S.R.L)。

2.2“三医”联合管理前后抗菌药物使用情况

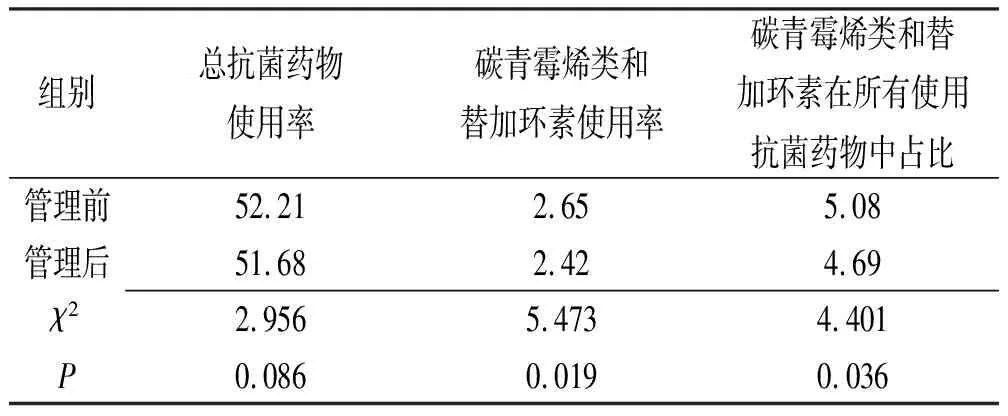

2.2.1总抗菌药物、替加环素和碳青霉烯类药物使用率以及碳青霉烯类药物和替加环素在所有使用抗菌药物中占比 四川卫计委规定综合医院住院患者抗菌药物使用率不超过60%。“三医”联合管理前后总抗菌药物使用率均符合规定,管理后总抗菌药物使用率略有下降,但无显著性差异(P>0.05);管理后的碳青霉烯类和替加环素使用率、碳青霉烯类和替加环素在所有使用抗菌药物中占比均较管理前明显下降 (P<0.05)。结果见表1。

2.2.2总抗菌药物、替加环素和碳青霉烯类药物DDDs及AUD “三医”联合管理前后出院患者住院总天数分别为416 492,448 257 d,管理前后抗菌药物DDDs由238 231.72降至232 138.90,AUD由57.20降至51.79;碳青霉烯类和替加环素DDDs由11 020.75降至9 877.00,AUD由2.36降至1.96。

表1 碳青霉烯类抗菌药物和替加环素使用情况

2.3“三医”联合管理前后抗菌药物费用情况 经“三医”联合管理,抗菌药物的销售总金额由49 630 099.77元降至46 456 932.00元,下降了3 173 167.77元,降幅为6.39%(3 173 167.77元/49 630 099.77元);碳青霉烯类和替加环素的销售总金额由930.679万元降至908.639万元,下降了22.040万元,降幅为2.37%;人均抗菌药物费用由1 931.58元降至1 655.27元,下降了276.31元,降幅为14.30%;人均替加环素和碳青霉烯类费用由7 105.22元降至6 923.44元,下降了181.78元,降幅为2.56%;替加环素和碳青霉烯类费用占药品费用比例由17.89%降至17.08%;替加环素和碳青霉烯类费用占总治疗费用比例由7.39%降至7.11%。

2.4碳青霉烯类和替加环素的医保违规情况 “三医”联合管理后碳青霉烯类和替加环素的医保初审违规比例、医保复审拒付比例均较管理前显著下降(P<0.05),管理后医保拒付导致对医院扣费的总金额也大大降低。结果见表2。

2.5碳青霉烯类药物和替加环素不合理应用情况 “三医”联合管理前后使用碳青霉烯类药物和替加环素的处方数分别为1549,1508张,已完成碳青霉烯类药物和替加环素专项点评的处方数分别为945,1229张,处方点评率显著上升(P<0.05),同时处方点评不合理率明显下降(P<0.05),超适应证用药、用法用量不适宜、无病原学送检、无会诊记录、联合用药不合理这些不合理用药情况均显著改善(P<0.05)。结果见表3。

3 讨论

由于碳青霉烯类药物耐药菌株往往对其他临床常用抗菌药物也耐药,所以其所致感染往往伴随高死亡率[6-8],如CRE感染者病死率高达30%~60%,且医疗费用与敏感菌感染者比较成倍增加[9]。因此必须加强管理碳青霉烯类抗菌药物及替加环素的合理使用,减少碳青霉烯类耐药菌株的产生,降低患者病死率,减轻患者经济负担和医疗保障负担,实现合理控费。

针对碳青霉烯类抗菌药物及替加环素使用管理,部分医疗机构选择组建多学科抗菌药物管理团队,并借助PDCA循环管理工具[包 括 计 划 (Plan)、 执 行 (Do)、 检查(Check)、处理(Action)4 个阶段]管控院内碳青霉烯类药物及替加环素的合理使用,并取得了一定成效[10-12]。 近3年来,碳青霉烯类药物和替加环素耐药肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌的检出率虽略有下降但仍保持高位,提示我国对于该类药物合理使用的把控仍然欠佳[2]。在国内已报道的特殊级抗菌药物管理模式中,医务部和药学部的协作较多,然而缺少和医保办的相互反馈与协作。将“三医”联合管理模式针对性用于抗菌药物合理使用的研究笔者尚未见报道。

2019年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(以下简称为《药品目录》)与2017年版比较,对于抗菌药物支付范围的限定变得更加精准严格,例如美罗培南、亚胺培南西司他丁的医保限制适应证由“限重症感染;其他抗菌素无效的感染”收紧为“限多重耐药的重症感染”。2020年2月25日中共中央国务院发布了《关于深化医疗保障制度改革的意见》,推广按疾病诊断相关分组(diagnosis related groups,DRGs)付费,按项目付费方式未来将逐步减少。实施DRGs后,实行“一口价”,药品和耗材都将成为成本要素,促使医院遴选和调整药品目录,选择相同药理学机制中“性价比”更高的药品。

随着2019年版《药品目录》正式实行,医保DRGs付费进入试点,医保在抗菌药物合理使用管理中的重要性也不容忽视。充分引入医保在抗菌药物支付环节中的反馈,可通过医保角度发现问题,在减少抗菌药物不合理使用的同时,减轻医保支付压力,也可为医院降低未来新医保支付方式下的成本。

近年来,国内外皆有报道表明,贯彻国家政策的基于“三医联动”的合理用药管理模式,可明显降低医保扣罚金额,同时规范诊疗行为,促进临床合理用药[13-16]。 韩嘉伦等[16]将“三医联动”思想用于抗血小板药物P2Y12受体抑制剂的管理中,取得了较好成效,既降低了药品费用,又保障了患者的用药安全。基于“三医联动”建构的管理模式对促进本院合理使用抗菌药物尤其是替加环素和碳青霉烯类药物也起到了明显的推动作用。

我院“三医”联合管理模式实施后,碳青霉烯类药物和替加环素使用率及其在所有抗菌药物中占比均明显大幅下降,其DDDs、AUD、销售总金额、人均抗菌费用以及其费用占药品费用、总治疗费用比例全部下降,其处方点评率明显上升然而点评不合理率和各类不合理用药比例均显著下降,表明临床科室在把握用药适应证和选药经济性上有所提升,“三医”联合管理模式对促进其合理使用、减轻患者经济负担有一定成效。

联合医保办进行管理对促进碳青霉烯类药物和替加环素合理使用有重要作用。医保办首先对其医保报销条件进行培训,并在开立医嘱时弹出提示以减少超适应证用药及未进行病原学送检等不合理用药情况,然后对医保初审违规的病例进行处理,经审核用药合理则联系责任医师要求其规范补充用于复审的用药合理依据,用药不合理的医保拒付病例则反馈给医务部对责任医师进行绩效扣罚等处罚。通过上述一系列积极联合干预措施,管理后碳青霉烯类药物和替加环素的医保初审违规情况得到了显著改善,避免了由于超出医保支付限定范围而造成的医保拒付,为医院节省了不必要的开支,同时减少了不合理用药。

我院抗菌药物“三医”联合管理模式还有可改进之处,例如加强完善抗菌药物信息管理系统,使其能准确读取每份病例碳青霉烯类药物或替加环素的用药量、用药疗程及使用前是否有病原学送检,便于后续的统计、分析、点评,按科室/医疗组排名及进行相应管理干预。再如联合微生物室加强关于如何留取合格微生物送检标本及临床如何根据药敏结果合理选药等方面的培训,以提高标本检出阳性率和病原学结果对临床合理用药的指导意义等等。

本研究针对抗菌药物管理具有一定的指导意义,但数据采集时间偏短,而管理政策落实需要时间,方法与结果的必然性不完全相关,后续仍需要进一步研究。

综上所述,我院建立的由药学部、医务部、医保办“三医”联合管理抗菌药物合理应用的新型管理模式,首次将“三医联动”思想应用于抗菌药物合理使用,经实践检验有一定成效,可促进碳青霉烯类抗菌药物和替加环素的合理使用,同时减轻患者经济负担、医疗保健负担,明显改善医保拒付情况,在目前医保实行DRGs付费改革之际,尤其值得国内综合性医院的借鉴与推广。