市民公共活动空间冬季小气候及热舒适研究

——以首义广场为例

2021-07-28李雪飞李

李雪飞李 鹍

城市开放空间可以为城市提供环境、生态、社会和经济效益,在健康的城市生活中占据重要地位[1]。但是随着城市化进程的推进,城市人口大幅增加,城市公共开放空间变得更加稀缺。所以在高密度城市形态中合理规划和设计,提高开放空间的土地利用率具有重要意义[2],城市开放空间要从公平原则出发来合理布局,惠及各种不同的社会群体,以达到促进城市社会生活更为健康和谐的目的[3]。在室外活动场所,微气候条件对人们的休闲和交往的方式具有很大的影响[4]。学者在希腊雅典进行问卷调查研究发现,气温和风速是影响热感觉的最主要气象因素,而太阳辐射是影响室外热感觉的决定性因素[5]。针对城市公共活动空间的室外热环境特点和行人尺度的热舒适性的研究较多,主要对象为街道、居住区、公园、高校等[6-12]。但是针对具有历史文化特色的城市公共活动广场的研究较少,对于这类空间的研究更多的强调历史风貌保护、空间格局规划更新等方面[13-14],而忽略了它的室外热环境特点及热舒适度研究。

本文首先通过问卷调查、气象测量等手段,研究具有历史文化特色的城市公共活动空间室外微气象条件与人体冷热舒适感知之间的关系,找出影响人体冷热舒适感知的最重要因素。同时将人们的热舒适感知与空间使用和出行联系起来,研究其对气候敏感的设计的适应性,从而提高空间质量和促进空间使用。

1 研究对象

本文选择武汉市首义广场的整个公共活动空间(图1中红线范围内)作为研究对象,首义广场位于辛亥革命武昌起义纪念馆和黄鹤楼所在的人文与绿化区,广场南北两侧为城市主干道,北侧主广场面积约4万m2,首义广场的主体建筑位于中部,与对北侧的辛亥革命武昌起义纪念馆相呼应,形成南北轴线,首义广场所在的传统文化区,具有深刻的历史意义[15]。该区域的规划改造设计,更多的注重历史文脉、建筑特色以及对于传统的延续,而没有将规划、建筑与气候纳入设计。所以本文着重研究具有历史文化特色的城市公共活动空间的热环境和市民活动特点,并进行调研分析,研究这种具有历史意义的街区规划设计是否具有气候适应性。

2 研究方法

本文采用实地仪器测量和现场调查问卷相结合的方法,研究城市公共活动空间的使用特点,在2020年冬季的1月4日(周六)、7日(周二),将研究区域中A、B两测点(A点位于北侧主体广场上周边开阔,B点位于南侧绿地)作为典型空间进行为期二天的实地测量和问卷调查,每个测点每天发放问卷40份,在1月16日(周四)对整个广场的热环境进行整体测量和问卷调查,收集有效问卷100份,最终收集问卷260份。

2.1 微气候测量

对研究区域进行了为期三天(2020—01—04、2020—01—07、2020—01—16)的实地微观气象测量。利用两个温湿度记录仪,采集了气温(Ta)、相对湿度(Rh)等气象参数。为研究广场上各种不同的室外空间的热环境特点,前两天,从中选取两个具有代表性的空间,一个测点位于辛亥革命博物馆北侧的硬质铺地广场上(图1中A点);另一个是位于南侧绿地公园内小型落叶乔木(树高约7m)冠层下(图1中B点),第三天对整个广场的热环境进行了调研。虽然气象站有每天逐时的气象数据,但是为了在观察、调研市民活动行为特点的同时及时了解首义广场的气温、相对湿度等气象特征,本研究中采用实地测量的方式进行行人尺度的气象测量,仪器为温湿度自动记录仪(型号:TR-72wf)来测量空气温度和相对湿度,量程分别为:-30~80℃和0~99%RH。

图1 研究范围

2.2 问卷调查

问卷中涉及的问题主要包括两个部分:第一部分是记录受访者的基本信息,包括性别、年龄、出行目的等;第二部分主要是记录受访者的热感觉投票(TSV)和热舒适投票(TCV),采用美国国家暖通工程协会(ASHRAE standard 55-2013)的七级热感觉投票和5级热舒适投票。其中,热感觉投票的七级标准分别是:非常冷(-3)、比较冷(-2)、有点(-1)、适中(0)、有点热(1)、比较热(2)和非常热(3),热舒适投票的五级标准分别是:非常舒适(0)、舒适(1)、稍不舒适(2)、很不舒适可以忍受(3)和不能忍受(4)[16];第三部分主要是记录受访者对室外感到冷的原因、采取的措施等问题。在进行问卷的同时,记录被调查者的热适应情况,并记录行为方面的问题,包括他们的热体验、活动类型、对城市环境的态度等,该研究主要通过拍照和访问的形式进行。

3 实验过成与分析

3.1 气象条件

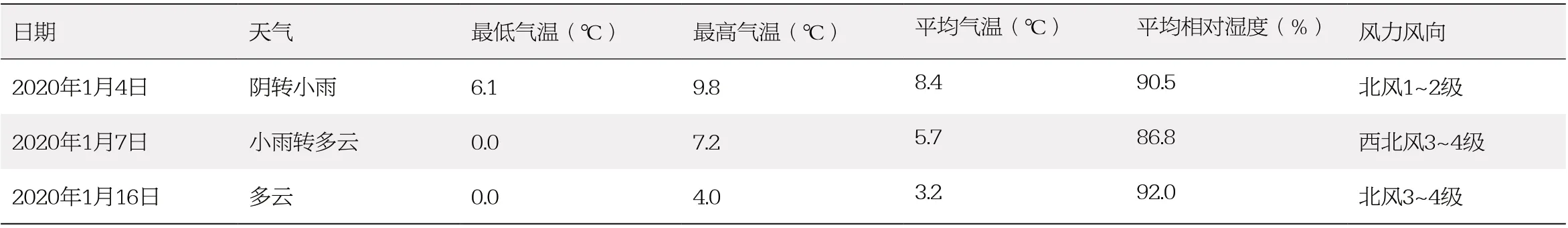

武汉市的冬季从12月持续到次年2月,1月是最冷的月份,月平均温度约4.5°C[17]。12月晴朗的天数较多,1、2月降雨较多,也导致该地区冬季呈现湿冷的室外热环境特点。表1是调研期间三天的天气情况[18]。可以看到,这三天的平均气温约5.9℃,平均相对湿度约为90%,可以代表武汉市典型的冬季天气的气候特征。其中,2020—01—04日全天雾霾现象较为严重,在14:30开始下小雨,断断续续持续到17:30;2020—01—07日在9:00以前一直在下小雨,随后转为多云天气,并在12:00到14:00间出现阳光;2020—01—16日全天为阴天,全天气温较为稳定。

3.2 人群活动时间及分布特点分析

由于首义广场是集历史文化背景与城市公共空间为一体的城市广场,到广场上活动的市民主要包括两类:一是广场附近的居民;二是到首义广场进行参观纪念活动的游客。

通过调研发现(图2),在周末(2020—01—04)雾霾较重且全天阴转小雨,但是风速较小(北风1~2级),广场活动的居民人数较多,主要集中在首义广场的北广场上,市民到广场的时间集中在10:00至14:00间(14:30开始降雨),市民在广场上活动基本是站立或行走且停留的时间较短,人数最多的时段是12:00至14:00间,最多可达60人左右。而首义广场南侧虽然绿化程度很高,但是受到降雨影响(2020—01—04前三天均有降雨),室外环境较潮湿,在该区域停留的市民人数较少,仅在中午(12:00至13:00)时,有一些市民在路边长椅上休息,人数最多时达10人。

图2 市民室外广场活动

另外两天(2020—01—07和2020—01—16)均为工作日,第一天在9:00以前天气情况为小雨,在9:30至11:00间,室外广场上几乎没有市民活动,在11:00至14:00间,随着天气转晴,气温升高(平均气温约13℃)广场上活动的人数增多,而且市民的活动形式也更为多样,包括:闲坐、舞蹈、游玩等,市民在广场上活动的时间段主要集中在11:00至15:00间,人数最多时可达80人,由于当天风速较大(北风,3~4级),有一些市民会选择在广场西侧由灌木围合成的小广场内活动,小广场面积约为400m2,首义广场南侧公园人数也较阴天人数增多,市民更喜欢选择向阳的场地活动,12:00至14:00间人数最多时可达20人;根据表1,第二天全天为阴天,日平均气温为3.2℃且北风3~4级,在9:30至10:00间,室外广场上仅有少量人群在进行晨练,其他的为从广场路过的市民和附近散步的居民,在10:00以后,来到首义广场的市民以参观历史博物馆为主,还有一些为在附近游览历史名迹的游客,广场上停留和游玩的人数较少,到广场上的人数在14:00以后就逐渐减少,人数最少时仅有几个人在广场上穿行。

表1 调研期间天气情况

由以上对人群活动时间和分布特点的分析可知,虽然首义广场具有深刻的历史意义且与北侧的黄鹤楼公园、首义公园和南侧的紫阳公园,整体形成一个占地面积近87.2万m2的城市绿化公园,但是到首义广场上活动的人数总体较少(最多80人)。到广场上活动的人群以周边的居民为主,他们的活动时间主要集中在10:00至14:00间,他们在广场上活动以散步、静坐为主;到首义广场参观纪念的人群以团队为主且在广场上停留的时间很短。天气晴朗的时候市民更愿意外出活动,与低气温相比风速大对市民的外出影响更大,所以首义广场面积大,却未起到历史文化广场该有的引导功能,需要改善整体热环境,进行合理的挡风处理。

3.3 广场空间热环境特点

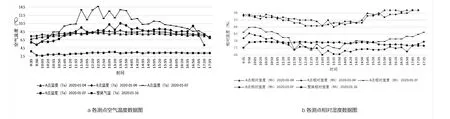

由图3a可知,位于广场上的测点A两天的气温相差较大,平均气温温差2.3℃,而位于绿化良好的绿地公园内的测点B两天的气温相差较小,平均气温差为0.3℃。2020—01—04全天天气情况为由阴转雨,测点A全天气温与测点B相当,平均气温分别为7.7℃、8.0℃,冬季阴天的情况下,广场和绿地公园都具有较为稳定的温度,且绿地公园由于良好的绿化能小幅度改善气候;2020—01—07全天天气情况为小雨转多云,测点A全天气温高于测点B,平均气温分别为10.0℃、8.3℃。在11:30至14:00间,天气转晴,该时间段内测点A平均气温达12.8℃,比测点B高3.6℃,冬季晴朗的情况下,广场由于直接受到太阳辐射,气温上升更快,具有更为舒适的热环境;2020—01—16全天天气情况为阴天,首义广场全天的气温变化幅度小,全天平均气温为3.2℃且全天风速为3~4级,首义广场整体室外气温低,热环境较差。从以上分析可知,首义广场冬季室外气温较低(平均气温3.2~10℃)。全阴天时,绿化良好的区域与大面积硬质广场相比,能小幅度提高气温。天气晴朗时,受到太阳直射的区域具有更好的微气候环境,应注意布置朝向,增加广场空间受到太阳直射的区域。

由图3b可知,冬季,首义广场室外的相对湿度较大,同一天中位于广场上的测点A和位于绿化良好的绿地公园内的测点B的相对湿度相差较小,平均相对湿度差值为5%以内。2020—01—04全天天气情况为由阴转雨,当天雾霾现象较为严重,测点A全天相对湿度与测点B相当,均在88%以上,在降雨后,两测点相对湿度最大达到100%;2020—01—07全天天气情况为小雨转多云,测点A全天相对湿度略高于测点B,平均相对湿度分别为79.1%、74.3%。在11:30至14:00间,测点A气温上升且比测点B高3.6℃,测点A比测点B的平均相对湿度低3%;2020—01—16全天天气情况为阴天,首义广场全天的气温变化幅度小,全天的相对湿度变化幅度也很小,最大差值为4.2%。从以上分析可知,首义广场冬季具有较高的室外相对湿度(平均相对湿度74.3%~100%)。天气晴朗时,受到太阳直射的区域的相对湿度会快速降低,室外冬季应尽量避免积水和潮湿的环境,可以尽量减少冬季水景观,如美国波特兰杰米森广场中心的跌水景观在冬季关掉,跌水台阶成为市民休闲区[19]。

由以上分析可知,首义广场冬季呈现湿冷的室外热环境特征,三天平均温度均在10℃以下,平均相对湿度均在76%以上,湿度是影响人群热感觉评价的重要因素,市民在选择活动场所的时候会避免潮湿的绿化区域(草地、树荫、水池等),而选择能够直接受到太阳直射且干燥的区域活动。

3.4 人群热舒适度与热感觉

(1)问卷调查结果分析

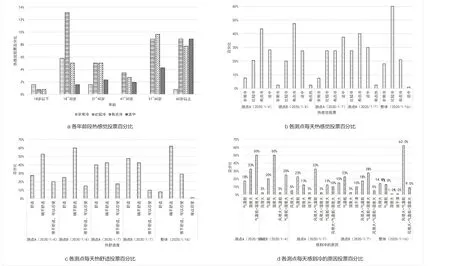

由图4a可知,受访者中年龄段最多的三个依次为“60岁以上”(26%)、“18~30岁”(25%)和“51~60岁”(23%)。30岁以下的群体“热感觉评价”比例最大的为“比较冷”(13%),其次为“非常冷”(6%),50岁以上群体的“热感觉评价”中“比较冷”和“有点冷”比例相当,均为18%,认为“非常冷”的比例为1%,其中60岁以上群体的“热感觉评价”中“适中”占比也较大,达9%。由此可知,老年人对广场热感觉的整体评价偏暖,但是由于老年人身体新陈代谢减慢,对气温变化的敏感度低,且老年人到广场活动的比例更高,所以改善广场热环境,提高广场热舒适度具有重要意义。

测量第一天(2020—01—04)(图4b)受访者对A、B两测点的热感觉评价都是“有点冷”最多,分别为48%、44%,认为“适中”的受访者比例均为28%,认为“比较冷”的测点A为20%,B点为25%;由图4c受访者对A、B两测点的热舒适度评价都是“稍不舒适”最多,分别为53%、60%,认为“舒适”的受访者比例分别为28%、25%,结合当天的气温对比可知(图3a),两测点的气温相差很小,测点B全天平均气温比测点A仅高0.2℃,所以两测点的热感觉评价和热舒适度评价都较为一致;由图4d可知,受访者对于测点A认为冷的主要原因是“气温低且湿度大”,对于测点B认为冷的主要原因是“湿度大”,说明在冬季阴天的情况下,受访者对绿化良好的区域的主观感受更为温暖。

图3 测量气象数据图

图4 问卷调查结果分析

测量第二天(2020—01—07)(图4b)受访者对A、B两测点的热感觉评价有一定差别,测点A的受访者热感觉以“适中”最多,达38%,认为“比较冷”和“有点冷”比例相当,均为28%,测点B的受访者热感觉以“有点冷”最多,达40%,其次认为“适中”的达30%,认为“比较冷”的为28%;图4c受访者对A、B两测点的热舒适度评价“稍不舒适”(A、B均为43%)最多,其次为“舒适”(A为40%、B为48%)结合当天的气温可知(图3a),在11:00~15:00间,测点A气温比测点B高3.0℃,测点A全天平均气温比测点B高1.7℃,所以受访者对测点A处的热感觉评价好于测点B,由图4d可知,受访者对于测点A认为冷的主要原因是“风很大且气温低”,对于测点B认为冷的主要原因是“气温低且湿度大”,说明在冬季多云(11:00~14:30天晴)且风较大(风级3—4级)的情况下,绿化良好的区域能够有效地降低风速。同时,受访者对向阳的区域的热舒适度评价更好,这也表明风和太阳辐射是影响公共空间的关键气候因素。

测量第三天(2020—01—16)(图4b)受访者对首义广场的热感觉以“比较冷”最多,达60%,“非常冷”和“有点冷”比例相当,约为20%,结合当天的气温对比可知(图3a),首义广场全天的气温很低,平均气温仅3.3℃,图4c可知,受访者对首义广场的热舒适度评价“稍不舒适”最多,达62%,其次为“很不舒适,可以忍受”,比例约为30%,而由图4d可知,受访者认为冷的主要原因是“风很大且气温低”(比例达62%)。对比第二天(2020-01-07)的热舒适度评价发现,在风速相当(均为3~4级)的情况下,气温降低约5℃时,受访者对广场室外的热舒适度评价中认为“舒适”的比例下降36%,认为“稍不舒适”的比例上升19%,认为“很不舒适,可以忍受”的比例上升15%。

由以上分析可知,到首义广场上活动的人群主要是广场附近的居民,其中以老年人最多,居民对室外热感觉的评价中“比较冷”最多(40%),整体热感觉偏冷;但是热舒适度评价中认为“稍不舒适”的比例最多(52%),说明周边居民对首义广场室外热环境接受度较高。从居民的感到冷的原因调查分析可知,“风很大”、“湿度大”与“气温低”是主要原因,首义广场上可以在活动区域增加亭子以挡风避雨,如巴黎共和国广场上的透明的玻璃亭子,既可以提供较为舒适的空间又能观赏广场上的景色[20]。

(2)热感觉与热舒适度相关性分析

根据上文对广场上的受访者的热感觉投票和热舒适投票的统计分析,发现这两者之间有一定的联系,下文将对其相关性进行具体的分析。

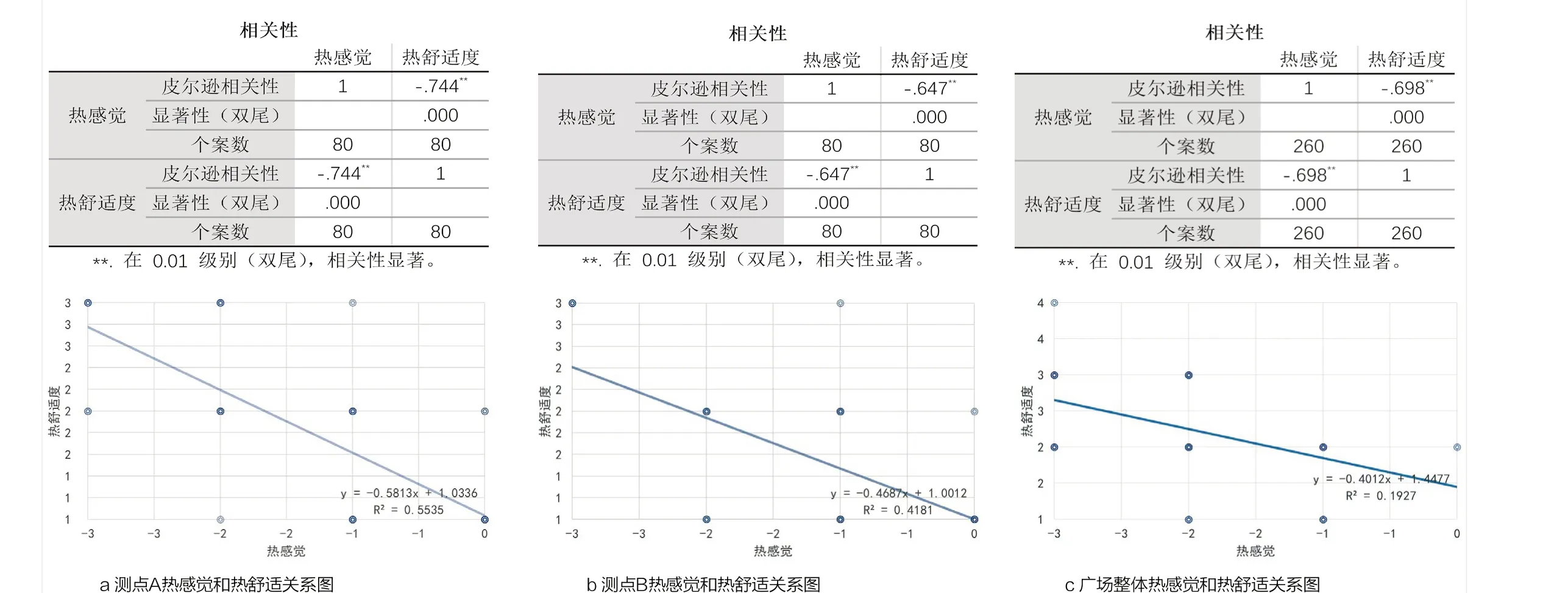

从总体的受访者热感觉投票可以看出,市民冬季的热感觉状态大部分处在“适中”、“有点冷”和“比较冷”之间,市民的热舒适投票均以“稍不舒适”为主。图5中a、b、c分别是测点A、B以及整个广场上受访者的热感觉与热舒适的相关性及对应关系图。根据各测点对应相关性分析可知,受访者的热感觉与热舒适间的相关性显著,测点A、B以及整个广场冬季的热感觉和热舒适的关系可表示为:

图5 热感觉和热舒适关系图

测点A:y=-0.5 8 1 3 X+1.0 3 3 6(R2=0.5535)

测点B:y=-0.4 6 8 7 X+1.0 0 1 2(R2=0.4181)

整体:y= - 0 . 5 5 1 1 X+1 . 0 5 4 6(R2=0.487)

由以上分析可知,当热舒适度评价为最舒适时(即y=0),测点A、B及整体的热感觉值(x)分别为1.7、2.1和1.9,说明当受访者的热舒适度评价为“很舒适”时,希望室外的热感觉呈现较为温暖的状态。

4 结论与讨论

首义广场是具有历史文化特色的城市公共活动空间,具有重要的历史革命意义,与周边居民区联系紧密,可达性强。但是通过调研和观察发现,到首义广场上的活动者以附近的居民为主,节假日也有一些参观辛亥革命博物馆的游客,但是总体人数较少且在室外停留的时间较短。受访者认为北广场上不舒适的原因主要是风很大,南侧绿地公园不舒适的原因主要是湿度较大(平均相对湿度84%),良好的绿化能够很好地削弱风速,但是由于武汉冬季降雨较多,有一些常绿乔木、灌木遮挡阳光,导致湿度大。针对以上问题,提出一些改善策略:

(1)合理设计休闲区的避风空间

冬季,市民对风的感受较为敏感,认为“风很大”是室外感到冷的因素的比例占30%。首义广场的主体广场位于北侧,与冬季的主导风向一致,可通过雕塑、常绿乔木和灌木丛等形成“挡风墙”以阻挡北风,如首义广场左侧的灌木丛围合成的小广场,也可以利用建筑形成围合的休闲空间,减小风速。

(2)充分利用日照,提高室外气温

在天气晴朗时,受到太阳直射的广场处气温比绿化良好区域高3℃,这是由于太阳辐射热是提升室外气温的主要方式,冬季应该充分利用太阳光照。首先休闲空间应该布置在常绿的乔木和灌木南侧,其次休闲区铺装材料可适当选择反射率较高的材料,利用其能快速吸收辐射热并通过热交换作用提升气温的性能。

(3)降低室外湿度,改善室外热舒适度

武汉市的冬季气温低且降雨较多,具有湿冷的热环境特点,测量期间首义广场整体的平均气温为5.9℃,平均湿度为82%。受访者认为“湿度大”是室外感到冷的因素的比例占45%。首义广场南侧绿地公园内的水池应避免喷泉、跌水景观等增加空气湿度,绿地休闲区应避免高大的常绿乔木而应该选择种植落叶乔木,以保证休闲区域有足够的光照。

(4)合理划分城市广场空间,避免大面积城市广场使用不饱和

通过现场调研发现,首义广场面积达4万m2,调研期间在广场上活动人数较少,而且活动的市民以散步、路过和附近游玩为主,在广场上停留的时间较短,只有当天气晴好的时候,有市民组织小团体活动(跳舞、放风筝等)。可将大面积城市广场适当缩小,或者将其划分为多个不同主题的组合小广场,另外应该增加避雨的连廊、亭子等建筑,改善市民雨天活动不便的现状。

基于本研究,未来将进一步探讨热舒适设计目标与空间类型、场地尺度、景观要素及其组合之间的耦合关系及相关设计控制要点。城市历史广场是城市文化的载体,是居民和游客常去的活动场所。因此,改善空间的气候适应性,提供更具热舒适的广场,是未来可持续城市设计的研究方向。

资料来源:

图1:https://www.google.com/earth/;

表1:http:/www.weather.com.cn/weather1dn/101200101.shtml;

文中其余图表均为作者自绘。