《惊蛰》中的音乐语言及音色音响评析

2021-07-27王安潮

王安潮

在传统经典文化发扬的语境中,文化自信是其表现之一,它需要传统文化挖掘,更需要当代音乐文化学派的建构,“中华乐派”“中国乐派”等流派建构就是其观念的理论与实践探索。强调国家文化层面的音乐话语体系建构要在音乐语言上有其成功探索为支撑,方能为世人所接受,外国音乐史上的俄罗斯乐派、德国乐派、法国乐派等,既有具象所指的符号性象征意义,也有泛化涵容的民族性意象表达。中国精神和文化自信的时代文化所需,要在新时代文化大发展语境下从内涵挖掘,960万平方公里的疆域内,56个民族形态各异的音乐文化音响中,音乐语言的内涵与外延为创作提供了丰富音色音响,作品新探既要站在历史研究的语境进行既往成就的整理与挖掘,发掘音乐文化的“历史积淀”;还要在民间音响中挖掘音乐语言具象形态,作曲家冯勇创作的民族室内乐《惊蛰》就力图从中寻找语言与音色的民族民间特色。

中国音乐语言的有意识地、大众化发展,成为创作的思潮之一,中国节气文化就是作曲家创作中音乐语言眷顾与挖掘的对象,其中的二十四节气之三的“惊蛰”,因其蕴藏的无限涌动的生命力萌发,受到作曲家侧目者则最多。如:在“中乐无疆界——国际作曲大赛”的决赛,中国香港青年作曲家谭逸昇获最佳香港题材作品奖的作品《惊蛰》(2016),入选国家大剧院青年作曲家展演的蔡东真创作笛子协奏曲《惊蛰》(2013),王建元为南京艺术学院百年校庆而作、首演于国家大剧院(2012)而后又由孟菲斯大学交响乐团海外首演于美国(2013)并入选“中国文化部交响乐作品海外推广计划”(2014)的交响诗《惊蛰》,获第十八届全国音乐作品(民乐)评奖一等奖的室内乐《惊蛰——为五支竹笛与钢琴而作》等。后者在传统笛乐语言的现代化发展,在音响的自然形态模仿的纵深化衍展,在民乐的音色旋律及其逻辑结构的个性化构建等方面,有着较多的创新探索,这使它在获得全国大奖后又入选国家艺术基金2014年度资助,在2015“长安笛派”学术研讨会等很多高端学术平台展演并获业内外人士的喜爱。笔者细究其理,觉得它在民族室内乐的音乐语言、音色观念、层次韵味方面有着突出特色和锐意创新,值得深入分析,而这些恰是学界此类创作中少有眷顾之处。

一、基于竹笛表现特色的中国音乐语言探索

竹笛的传统音乐语言擅长歌腔化旋律线条和轻快的跳音音型,以气息所支撑的长短线条旋律是它雅俗共赏的审美基础,它又通过“气息”与“口舌”“指”等技巧协调运用,如飞指、花指、打音、垛音、单吐、双吐、花舌、历音等技术,从而演奏出丰富斑斓的特色音响,在地域性特色上还有南北派之分。冯勇创作的《惊蛰》的音乐语言多是基于中国传统笛子丰富的演奏技巧而展开,并以描摹自然界声响而构建淳朴的乡野情趣,以梆笛、曲笛并用而融合南北笛派音乐语言特色,结合古今音乐语言长处,从而创作出竹笛音乐语言的现代重奏新篇。

作品音乐语言的表现形态之一是巧用气息而形成各种歌腔化的笛乐长短旋律,或作横向动机式衍展,或作纵向和声性衍展,将乡野中自然声响以雅致的情趣而艺术化新展。如乐曲开始处以垛音的强奏而构成的非三度叠置和弦(g-d-e-f-b),音乐以长、短旋律的对比来表现生命萌动,再以动机式短小旋律形成对比(见例1)。以笛子的垛音构成的长音和弦,它不仅巧妙地运用了竹笛“气息”与手指的传统技巧,又在音乐中突破了传统笛乐语言的单线性,以纵向化立体音乐语言而展现了西方现代音乐语言的融入,其传统和现代协调发展,相映成趣。

例1.由气息控制而吹奏出的长短旋律的对比

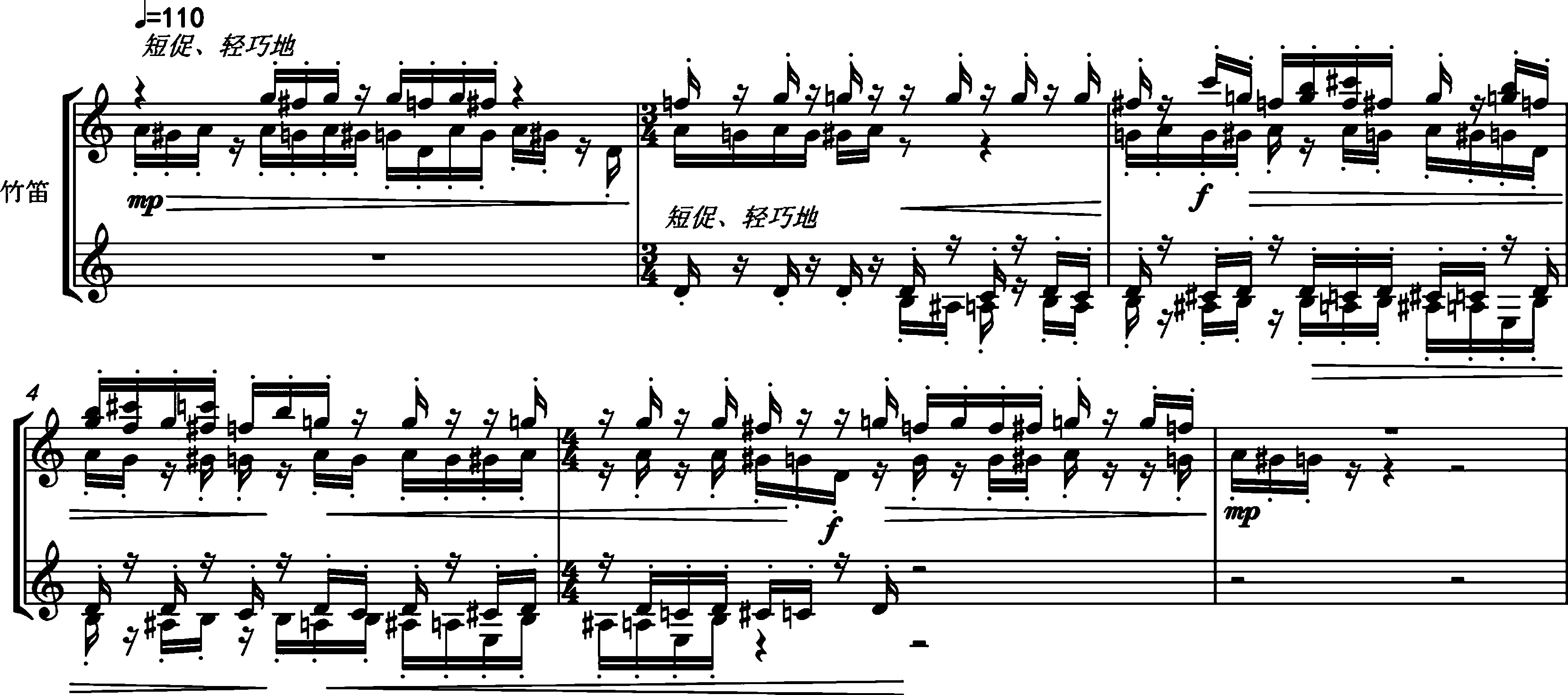

作品的语言多以笛乐传统演奏技术而构成,其形态之二是由吐音吹奏的点状的轻盈、跳跃的音乐,这些音乐再以序列予以统筹、控制,从而形成复调织体的交织发展,形成此起彼伏、情味盎然的音乐。如第5小节,由笛III领起,继而引出笛II、IV、V、I等声部,在对句中,以V、I、III、IV、II次第而出,后句虽仍以III、II、IV、V、I→V、I、III、IV、II的声部次序,但在音的序列上进行了变化(见例2),突出了点状语言的灵巧性、可变性。此类语言意在表现无数晶莹剔透的微小生命活力四射的图景。此类的点状音乐会有各种变体,如第99、124小节处出现的音型化的形态。

例2.点状音乐语言及序列

与吐音构成的点状音乐语言相对应的是绵长气息构成的长音,有时还会因其太长而运用循环换气的技术,这是巧用竹笛音乐的特色而于现代音乐之中。如第26小节以悠长气息加飞指的技术而表现的长音,五支竹笛构成三度叠置结构的和谐音响,钢琴以隔开八度的音程予以对比(见例3),这一长音的语言表现了知了之类的昆虫鸣叫的自然界音响。这里的三度叠置也有与第一小节出现的非三度叠置和弦对比之意。事实上,作品中的和弦有多种形态,但都在和谐性的基础上,进而予以或局部或全部的特色笛乐奏法的融入,如花舌、飞指、叠音等,这是作品独具一格的音乐语言特点之一。此类长线条式的音乐语言也有各种变体,如第90小节处出现的长音长达9个小节,需要用循环换气才能完成。

例3.线条化音乐

既非点状也非线条形态的音乐语言,作品有的以动机式的短小旋律来呈现,如60小节处出现、由三度颤音发展而成的旋律,它由高音区的梆笛(笛I)依次由上而下模仿而出,好似追逐的小动物。其起句是音高相同,对句的动机仍然相似,但各声部的音高变化了,第三句、第四句仍有渐变,体现出音乐不断变化的情趣妙处。这种动机式音乐会有变体,如第78小节处出现的交叉追逐式的动机,第203小节出现的纵向化的音型式动机,第304小节出现的复调化层次的动机交织等。

例4.动机式音乐

多变的音乐语言及其变体以丰富音响色彩较好地表现了万物复苏的惊蛰节气中的笛乐之声,它将生命力萌发气象的千姿百态进行了各种形态、色彩的呈现。可贵的是,它们多是取法于传统的音乐语言手法,以“点”“线”“面”“块”作为音乐构成的四个方面,其中“点”作为基本色彩单元构成,在“动机”之上再构成线状,在线上再以叠置而构成块状,在点状及其各种各样的组合形态构成或独立或对应的音乐语言,有的是主调,有的则是复调,从而构成声部的多层次,甚至是消除动机音型的音束化,这是其音色旋律表现之处,将线条、层次对比等传统音乐语言逐渐现代化、复杂化,是作曲家现代笛乐精致化写作的个性特色之一,是其学术探研的纵深思考。

二、基于中国意境的音色音响衍展

音色的丰富变化是传统笛乐的语言特色手法之一,现代笛乐多以此为契机而融入新意,使其有不同程度的新发展,有的着意于线条化的各种形态扩展,如《愁空山》《苍》等,有的则是在探索多层音响新结构的发展,如《竹枝词》《四竹吟》等。这种民乐探索思路是演奏、创作乃至理论研究一直以来都是学科推向深入的学术传统。

《惊蛰》以五支竹笛而着意构建多声音响,一支梆笛、两支曲笛、两支低音笛构成了高中低三个音色层次,它是利用传统笛乐的音色,在多层次音色层次上追求意境的推衍,但没有像一些实验性的音乐那样通过非常规吹奏法或音区而追求新、奇、怪的音色音响。它以描摹自然声响为选材基础,表现了虫鸣、蛙声、雨声、风声、追逐声,从而表现其“音效化”的音色音响。如乐曲开始就以简明的手法表现了寂静中“滴落”的音色,五支竹笛饱满的强奏表现了生命突然萌发的“石破天惊”之感,随后这种音响被逐渐渲染,形成4小节简短的引子。其主题是由轻快的吐音所渲染的上述的滴落之声,它由少到多,由小到大,由弱渐强,并在序列控制之下,以形散而神聚写意手法,表现了“大珠小珠落玉盘”的滴落之声,音色清脆,晶莹剔透。这一音色是乐曲中主要材料之一,在作品中有多处,并以各种变奏形式呈现。

由颤音而表现的风吹之声或动物叫声也是音色之一,如第60小节在笛I上出现并依次涟漪式的扩散开去的音响描摹就是其表现之一。在这一“音效化”的声响形象发展中,它先有规律出现,再无规律衍展,最后复归规律,从而表现了一个有趣的风吹之声音响片段。它以卡农模仿开始,以对位形成纵向空间感,再以和声式手法收尾,将自然音效转化为音乐化的音色旋律(见例5),是自然声响的写意化的新意拓展。

例5.风声引发的音色旋律

单一音色的呈示及其叠加,是这部民族室内乐中音色表现的主要手法之一,它们占据了乐曲中的大量篇幅,尤其在高潮部分,它有助于形成在传统音色基础上的现代音响表现,其中加入的非协和音程关系的声部布局是作曲家的创新音响观念之处。如第124小节处,以五个声部同时“吐音”,以此形成纵向音型化和声织体,强有力地表现了单一音色经过多层加浓后的音响,再以重音及三度叠置和弦而带来拙朴的音响趣味,同时也增加了音乐紧张度,它是自然音色模仿基础上的音乐性发展的表现。

例6.单一音色的叠加

但乐曲中也有多种音色的叠用,从而形成复合化的音响,这是其新颖配器手法和频谱音乐探索中的音色观念所形成的。如第77小节开始以“单吐”奏法形成的跳音,它是“点状”的音色,而笛I旋即用音束化形成的“线状”音色,这一梆笛上形成的高亮音色的上扬音调与随后的曲笛III、I、IV出现的下行音调形成呼应,这是另一“线状”音色,曲笛II则做填充式点缀(见例7)。这种复合音色的层次多样,表现的是“听取蛙声一片”“七八个星天外”等自然音响,它还以模仿的手法而被不断渲染,形成长篇幅的复合音色音响段落,给人留下深刻的写意画境感。

例7.复合音色

作曲家冯勇曾是电子音乐出身,对音色音响的精细构建有其自己的成功探索经验。他在作品中对音色以各种形态的实验,并将其具体地呈现,音响化、音效化、音乐化是作曲家已经总结的理论。其“音效化”指对特殊乐器、自然音效、音响动效的精确模仿;音响化更注重自然界色彩感“写意”和重建;“音乐化”强调音乐作品音响结构力的艺术呈现。笔者看来,其有控制的自然声响模仿是着意于中国画式的意境呈现,巧妙地运用不同形制笛乐音色的特点,如梆笛清透、脆亮、高亢,曲笛的淳厚、质朴、悠然,低音笛的厚重、深沉、饱满,并将其在或留白或浓墨的形式对比中,在单、多的色彩变化中,在清淡、浓烈的色调差异间,强调了中国写意境界之美,当然也产生了紧张、松弛的西方式的张力之美,其音色现代化地衍展,进而呈现出的特色也就更为个性。

三、基于中国结构层次的渐变发展

中国音乐结构注重层次不断发展的渐变发展,讲究线性思维的衍展,以内容表达而布局全篇,尤其注意多样趣味地融会,使其表达灵动而多变。《惊蛰》虽然因其室内乐而注重多声部复调的西方手法的运用,但乐曲有意识地弱化西方的结构手法,而是以主要材料衍变发展而成的线性思维来结构全篇,以音乐的张弛和音色音响的自然过渡而寻求结构的衍展及各段落的平衡控制,作曲家说,他是通过音乐织体的繁密与简约来产生结构上的分离和聚散,从而推动音乐的延伸和统一。以分析来看,乐曲以音乐内容的逐层表达而展现自然音响的韵致,以韵味的精雕细琢来试图超越中国传统与西方现代的结构约束,以期达到情之所至的音乐内容结构全曲的目的。

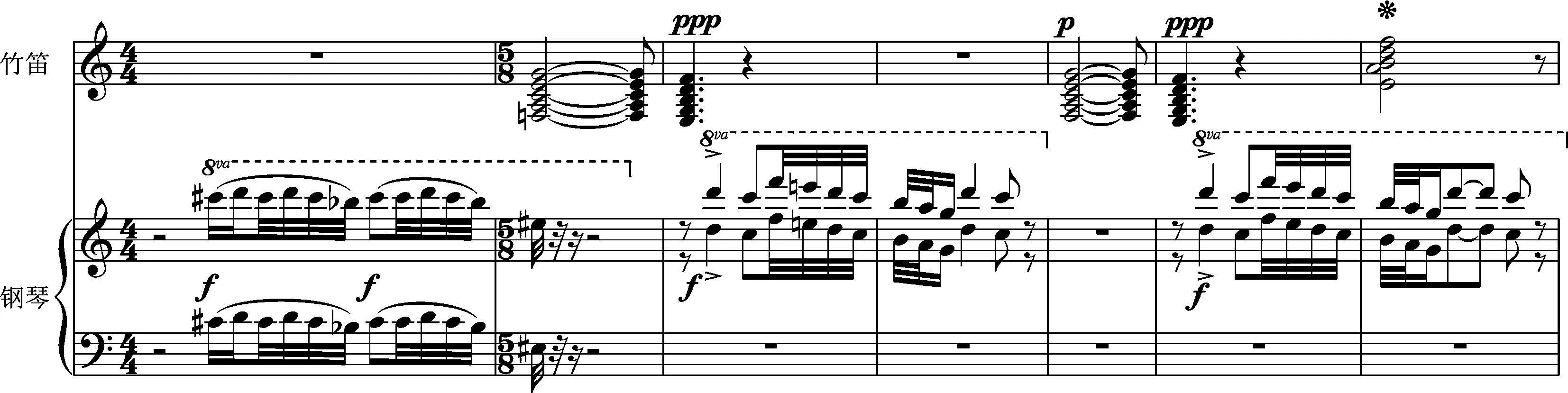

乐曲的引子四小节,是非对称的三乐句,交待了乐曲中三种主要音乐材料:长音、音型化颤音动机、短促跳音,还有钢琴声部的纵向音高材料。乐曲由速度控制音乐发展的手法从一开始就体现出来,而其注意笛乐韵味的表达也从开始即有。随后进入的第一部分(5—25)是由三段音乐构成,虽然每段均为四乐句,轻快吐音构成的笛乐以五声部赋格而成结构,其声部间的呼应遵循自然衔接,讲究自然声响的韵味,使数列控制下的声部与自然形态浑然天成。首段后的连接段(26—59)有两种材料,一是以竹笛飞指技法而表现的长音材料(26—39),它注重纵向的三度叠置,以有别于前段的复调对位声部;其第二种材料是短促跳音构成的点描段(40—59),它在竹笛与钢琴声部交替出现。乐曲的第二部分(60—98)重新回到复调手法中,其第一种材料是音型化的颤音材料以追逐式而表现复调声部的次第进入(60—77),第二种材料是由颤音材料发展而成的音阶级进而形成的音束(78—98),它在各声部中的先后出入有别,音阶级进的音数也不同,后段有裂变扩展趋势,音数也越变越多,最后以颤音收尾。之后的连接段仍是两种材料——短促跳音与长音(5+4+4+11),跳音由吐音和打音奏出,长音由飞指或花舌奏出。音乐的第三部分由短促吐音动机构成(124—173),分为齐整音型化和非音型化的两种,它由非对称的两乐段构成,音乐由繁变简,渐变之中衍化有每段之间过渡性部分。连接段(173—202)仍是长短音两种材料构成(14+11+6),所不同的是,中间有了颤音的逐层叠加。音乐的第四部分是由颤音材料衍变为音阶级进式的音型化段落(203—283),它由非对称的四乐段构成,不是传统音乐结构的起承转合原则,而是渐变而形成的不断扩充的结构,也由于材料的不断裂变而使结构相对较为长大。全曲综合的尾声(284—319)虽然仍是短促跳音、音型化的音阶级进,有四段非对称结构,且较为长大的乐段组成,其第一段即是全曲第一部分材料的再现,第二段是垛音的材料段,第三段是音阶级进的音型化材料段,第四段音乐是由垛音领起,然后,旋即又以历音强奏并简洁地结束全曲,使乐曲的空间悠然,韵味精致典雅,将自然声响的空间衍展。

以渐变原则发展而成的乐曲结构,其层次又注意了错落有致的变化,以线性思维贯穿,并依托速度布局的形式,从而形成了张弛相间的全曲结构。结构中除了注意各个主题音乐的呈示、变衍而形成结构明确的段落外,还非常注意连接段落的规划,它们注重韵味营造融入,并运用特性音乐材料来统一全曲,从而使作品中所挖掘的中国民族音乐的“韵味美”显现,也使作品在表达现代音乐多变性、新奇感中还借助韵味而使全曲得以聚拢。

结 语

综上可见,基于中国文化、民族音响特色的独特音乐语言的挖掘,将其用以表现中国节气的文化内涵,“惊蛰”是中国的历史的文化积淀,而“惊蛰”中的自然音响既是作曲家孩童时的音响记忆,也是具有世界性通感的音响语汇,将其与中国历史或民族民间音色音响建立联系,则是作曲家有意识的艺术行为。冯勇教授的《惊蛰》在以传统竹笛艺术而表现其音乐主题时,展现出中国历史文化积淀赋予作品现代发展可行性,这就使其现代性的手法突出,手法变化多样,音色变换较多,结构层次严密。《惊蛰》还在音响的野趣上找到了切入点,展现了作品在音乐语言及其发展上因其童年记忆而富有了生活情趣,感悟生活使自然声响进入作曲家精致的学术的发展之中,循着儿时的美好记忆,以现代音乐的多变性构造了生命力萌发的逐层衍变的民族室内乐新篇章,音乐形态绮丽,色彩韵味淳厚,层次布局井然,韵味新颖雅致,是民族室内乐的当代探索的个性化之举。