从“音乐要素的组织方式”探究梅西安《钢琴前奏曲》

2021-07-27蔡晴

蔡晴

本文所关注的《钢琴前奏曲》(此后称《前奏曲》)由法国作曲家梅西安(Olivier Messiaen,1908—1992)创作于1929年,并于一年后出版,这是其所出版的第二部音乐作品(正式出版的第一部作品为Le Banquet Celeste)。该曲为梅西安巴黎音乐学院的同学亨利特·罗热而作,由八首独立的作品构成,各自带有标题,曾在巴黎音乐学院荣获作曲二等奖,为梅西安未来的音乐创作风格奠定了基础。众所周知,梅西安对音乐中各种素材的运用别具一格,无论是宗教与自然题材的使用,还是对希腊、印度等地节奏素材的灵活发展均体现了自身承前启后的独特风格。然而,在《前奏曲》创作并得以出版之时,学生时代的梅西安正处在创作的初期阶段,相对其他作品而言,这部作品还带有一些模仿的烙印,然而,这并不代表《前奏曲》系列无特点可言,其中有许多的创作手法不仅体现了作曲家对自我音乐风格的探求,还预示着他未来的音乐发展方向。

笔者认为,《前奏曲》是梅西安的初期创作中一部具有标志性的作品。一方面,作品承接了既有的音乐传统,同时亦在多个方面初显出作曲家的创新理念。另一方面,作为巴黎音乐学院学习期间创作的作品,《前奏曲》在音乐的形式上或多或少地被法国“印象主义”音乐所牵动,特别是与印象派作曲家德彪西(Claude Debussy)的同体裁作品相近,两者间具有丰富的共性特点,有利于展开比较性研究。但需要注意的是,尽管梅西安的《前奏曲》在形式上与德彪西式的印象主义音乐存在某种程度上的相似性,但从创作风格的角度来观察,梅西安自创作初期起,就已经形成了独特的个人风格,可以说,《前奏曲》充分显示了梅西安独有音乐语言在初期阶段的鲜明特征。因此,笔者认为对《前奏曲》的研究不仅可以使人们获得对梅西安初期音乐创作更完备的认识,也可以关联梅西安中后期的音乐研究,从而为完整地把握梅西安音乐作品的发展历程提供有益的参考。

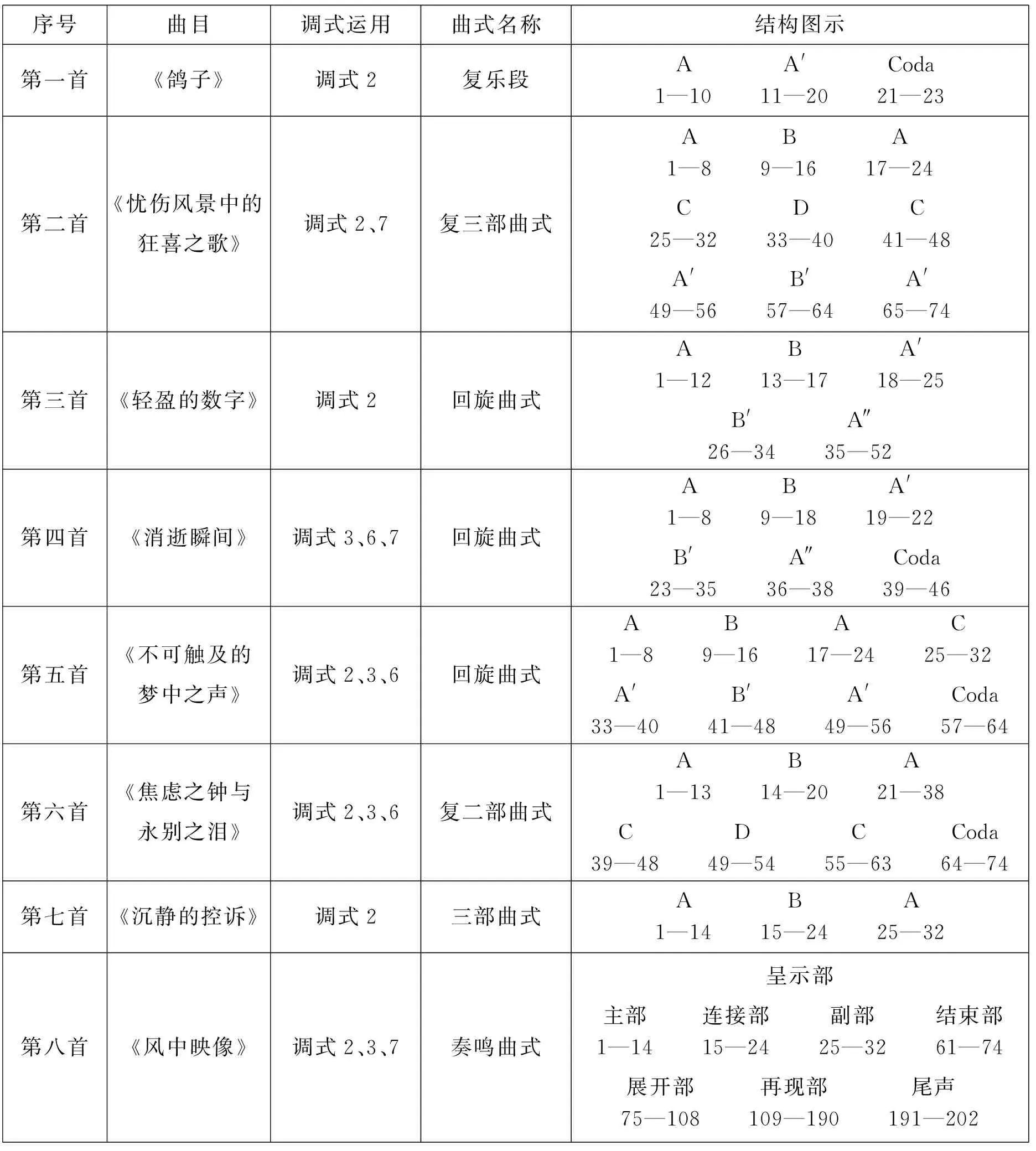

一、《前奏曲》结构概述

在《前奏曲》中,音乐要素的组织方式与每一首乐曲的结构息息相关,因此,探明作品的曲式结构框架是研究音乐要素布局特征的前提。作为初期作品,《前奏曲》中的结构构思较为传统,其形态非常规整。

表1.《前奏曲》各乐曲结构概览

二、 音乐要素组织中的“同步”与“非同步”布局

1.同步的布局方式

本文所提及的音乐要素组织中的“同步布局方式”,是指《前奏曲》中的音乐材料、有限移位调式等因素在相同结构位置所呈现出的同一性。这样的作品段落划分规整,整体结构呈现为对称式,在第一部分呈现出的逻辑关系,会始终沿用在使用相同素材的段落中,使得作品中各项要素的布局方式与音乐的起—承—转—合密切关联,笔者认为,这是《前奏曲》中大多数乐曲所呈现的主要特质。

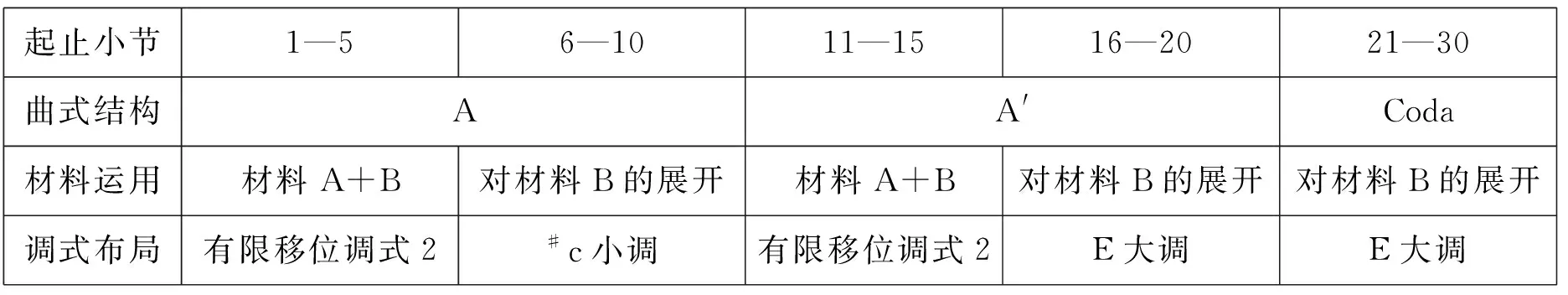

表2.第一首《鸽子》的结构与调性、材料布局关系

譬如第一首《鸽子》(见表2)。从结构来看,这首作品分为两段:A及A′,每个段落中有限移位调式和非有限移位调式的使用比例各占一半。具体来看,第1—5小节严格处于有限移位调式2的框架内,第6—10小节在沿用前五小节素材的同时开始展开,并开始跳脱有限移位调式的范畴。从调式布局来观察,脱离了有限移位调式范畴的后五小节(6—10小节)在发展中体现出调性音乐的特质,即自第6小节起,音乐由b弗里几亚进行开始,在第10小节停留于#c小调的音响上,而这与作品的调号是相符的。随后11—15小节,音乐回到起始部分。16—20小节的情况与1—6小节类似,音乐在使用相同素材的同时,调式也脱离了有限移位调式范畴,在A′段即将结束的第19—20小节采用的是E大调的主四六和弦,而在音乐进行至尾声时(21小节),最终回到E大调的主音上迎来了终止。由此可见,《鸽子》在每一乐句中都使用了相应的调式和材料,A段内的两句与A′段的两句因此形成了相对应的同步关系。

表3.第二首《忧伤风景中的狂喜之歌》第一部分和第三部分的结构与调性、材料布局关系

第三部分起止小节49—5657—6465—74曲式结构ABA'材料运用材料A对材料A的展开材料A调式布局有限移位调式2有限移位调式7(部分)有限移位调式2

在第二首《忧伤风景中的狂喜之歌》中(见表3),该曲采用复三部曲式,每一部分的内部均为再现三部性结构。从结构与其他要素的“同步关系”的角度来看,它亦呈现出第一部分在完整的有限移位调式的覆盖下,1—8小节全部由调式2构成,共使用了三种素材,即“旋律素材”“附点音素材”“十六分音符素材”。随后,9—16小节是第一部分的中间段,梅西安使用调式7与非有限移位调式的连用,构成了非常丰富的音响色彩。原先前八小节中的素材被打碎并细化,上文所提到的“三种素材”以多声部的形式交替而密集的出现。随后,17—24小节的再现段落使用的素材与调式不变,同时增加了额外的音响层,这样便为第二部分音乐的进一步发展做好了铺垫。49—74小节是全曲的第三部分,作为第一部分的再现,第三部分与第一部分形成了同步关系。该部分无论结构、调式还是所用素材都与第一部分相比几乎没有变化,仅仅是在第一部分原有素材的基础上加入了新的十六分音符回转音层,使得音响进一步丰富化。

表4.第三首《轻盈的数字》结构与调性、材料布局关系

在表4中,前奏曲《轻盈的数字》有着相对单一的调式表现,但其结构与发展模式同样单纯,具有高度的同步性。总体来看,该曲完全建立在十六分音符的律动之中,有限移位调式与非有限移位调式穿插出现,形成A-B-A′-B′-A′的结构。在音乐的进行过程中,有限移位调式完全围绕着调式2建构,使用有限移位调式的部分在A段出现,音乐节奏规整,声部多而分明,有着自身明确且固定的主题。而以非有限移位调式为主的部分,则被统一安置在B段,它采用了有限移位调式73与非有限移位调式的穿插进行。因此可以看到,整部作品的律动统一,但A和B之间却相对独立,两者分别沿用不同的调式与声部层,因此即使保持着十六分音符的均一律动,两个段落间也可以鲜明地表现出彼此间的独立性。与此同时,A段和B段的每一次呈示,其素材和调性均高度统一,由此形成了音乐要素组织中的同步关系。然而需要指出的是,“同步关系”并不代表音乐就毫无改变,譬如,在A段于第18小节再度呈示时,虽然主题与织体没有变化,但全段却进行了向上五度的整体移位,使得该部分音乐在调式23上得到了变化性再现。

2.非同步的布局方式

与“同步性”相对而言,《前奏曲》中的一些乐曲未遵循调式、素材布局与音乐结构同步的规律,这样的作品往往在段落划分上就呈现出不规则性,调式布局也无法与前段音乐相呼应。采用“非同步”布局的作品尽管缺少“同步”作品中的统一性,但也有着其独特的布局特点。

表5.第四首《消逝瞬间》结构与调性、材料布局关系

譬如第四首《消逝瞬间》就体现了一种非同步关系。首先,如表5所示,该曲采用对称性结构,每个部分的规模不是大致等长的,而是体现出显著的不均衡性:除却A段首次呈示的篇幅较长外,随后的再现都非常短暂。B段在第一次出现时与A段的长度大致相等(仅有两小节之差),但是在最后的发展中逐渐扩张,使A段变为仅有寥寥几小节的片段。而在这之中,调性的布局也随着A段和B段的变化产生了差异。在A段最初呈示时,音乐在有限移位调式73与非有限移位调式之间多次交替,形成了特点鲜明的调式对比,而B段最初也采用了相似的对比方式。然而随着音乐发展,A段的篇幅减缩,这种有限移位调式与非有限移位调式的交替对比也不复存在,而B段则由于规模的扩张而产生了两种有限移位调式在上下方声部并置的新模式。在材料的布局方面,作品还是遵循着A、B段的发展脉络,其中B段后续扩展的材料也均来自于前段,但随着音乐的发展以及双调并置的需要,产生了对位化的音乐要素。可见,在《消逝瞬间》中无论是每一段的规模还是调式布局,都没有形成同步关系,而是每一次出现时都在沿用素材的基础上采用了不同的发展方式,从而构成了一种非同步关系。

在第六首《焦虑之钟与永别之泪》中(见表6),音乐被分为两大部分,其内部分别是再现三部性结构,即A-B-A′与C-D-C′。这首作品的非同步关系主要体现在两个层面,首先,第一部分中三个段落的规模本身就有着较大差别,其次,A-B-A′和C-D-C′之间亦是对比性质,未呈现出同步关系。A段共有十三个小节,B段规模仅仅为A段的一半,即共七小节,再现的A段其篇幅更是比首次呈示扩张了五小节之多。在调式布局方面,音乐由于材料的扩张而产生了较大变化。在A段呈示之初为单一的有限移位调式32,然而在A′段中,尽管材料得到沿用,但调式却以64和31的并置开始。值得注意的还有,乐曲第二部分的内部结构中并没有体现这种非同步关系,音乐恢复了段落间相似的规模,调性和音乐布局也相对规整,而透过发展相对自由的第一部分和发展较为规整的第二部分,这首作品的两部分间也形成了鲜明对比。在尾声部分,作曲家将这种对比性巧妙地融为一体,即通过上下声部分别使用第一部分与第二部分的标志性音乐素材,体现出两种有限移位调式的并置。应该说,这种从对立走向统一的音乐处理方式虽然并未大量使用于《前奏曲》中,却消除了这首作品中ABA与CDC两部分之间各自独立的鸿沟,完善了音乐的最终结构。

三、八首《前奏曲》的个性与共性

作为一部“套曲”,尽管八首作品被统称为“前奏曲”,但它们每一首都是相对独立的作品,有着自身的独特性。譬如,如前文表1所显示,除第八首《前奏曲》采用奏鸣曲式结构,其他七首作品的结构布局均具有对称性特征,但是,其对称性的具体呈现方式以及音乐的发展篇幅都各不相同。第一首《鸽子》中,结构并不存在对比段,而是直接对A段进行变化重复;第二首《忧伤风景中的狂喜之歌》中,采用了较大篇幅的复三部曲式,其首、尾两部分以及中部的内部结构,均呈现了一个较小规模的“A-B-A”的三部性结构;第三首《轻盈的数字》与第四首《消逝瞬间》则是以A段为中心,B段与A段呈镜像布局;第五首《不可触及的梦中之声》又是以独立的C段为中心,两个相同结构的A-B-A段分布其左右。构成典型的对称结构;第六首《焦虑之钟与永别之泪》则是两个独立的三部性段落的并置结合,每一个段落又有着自身的对称结构;第七首《沉静的控诉》则采用了传统的再现三部性结构(A-B-A)。

而基于这种对称性,笔者也将音乐材料在再现时不同的表现方式进行归纳总结。常见有如下四种:(1)完全重复,即完全重复前段的素材,仅在结尾处稍作变化,这种方式常被运用在篇幅较短的作品中,如前奏曲第一首、第七首。(2)转调重复,再现时虽然使用了原有素材,但是以其他调式呈现。前奏曲中,这种再现方式通常体现为有限移位调式的转调,出现在乐曲的发展中,如第二、三、四首前奏曲。(3)卡农手法,这种手法主要是指,再现时主旋律以卡农的形态体现出来,如第二首(中段)、第三首(尾段),以及第四首(中段)。(4)声部的增补,包括将旋律或其他声部加八度演奏或加入新的声部进行再现,这种处理方式多见于作品的结尾部分,如第二首前奏曲、第三首(尾段)。

虽然每一首作品都有各自不同的面貌和表现内容,但是八首《前奏曲》之间的“内在联系”也是显而易见的,其所体现的共性因素主要表现在以下五个方面:

1.对有限移位调式的实践与探索

在梅西安所处的时代,音乐正开始脱离原有的调式体系快速发展,而作曲家们也纷纷投入到对新音响的开发。而在法国,德彪西这样具有标志性的作曲家所追求的与众不同的音响,及其用全音阶等手法构成的音乐,对同为法国作曲家的梅西安也产生了深远的影响。

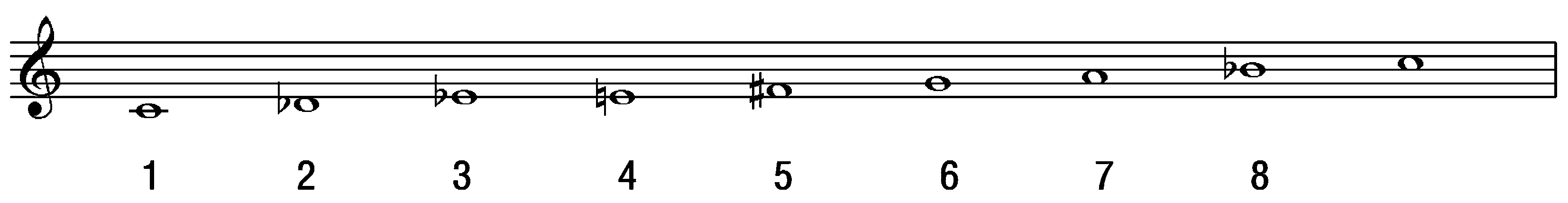

毫无疑问,“有限移位调式”是八首《前奏曲》被着重突显的创作因素,亦是梅西安对于自身所创设的调式体系的一次尝试性创作。纵观全曲,每一首作品都不同程度地对有限移位调式进行着强调与发挥,有限移位调式均从音乐的起始部分进入,随后可能会根据音乐的变化而转入非有限移位调式。如下例第二首前奏曲《忧伤风景中的狂喜之歌》,这段多音层叠加的片段完全处于有限移位调式21的调性音范围内。

谱例1.第二首《忧伤风景中的狂喜之歌》49—52小节

有限移位调式21

总体而言,尽管调式的种类只停留在有限移位调式2、3、6、7之中,但不难看出作曲家试图在音乐的发展中对有限移位调式的旋律、织体组合以及和声等进行丰富的探索。因此,《前奏曲》对于有限移位调式的源头创作的探索具有重要的研究价值。

2.对传统的继承

在《前奏曲》的大部分乐曲中,梅西安都使用了较为经典和传统的音乐发展方式。与有限移位调式的“新色彩”不同,作曲家所使用的曲式结构规范而严整,有着鲜明的段落特征,而且,限于每首作品的篇幅,发展方式的表现也常常紧凑地发生在几个小节之内。譬如,在第二、六、一、四、七首《前奏曲》中,第一段(呈示部分)的发展方式均为传统的由四小节呈示开始,随后再进行四小节“同头异尾”的重复,在音乐重复至第三或第四小节时发生变化,或进行一定幅度的扩充,进而将音乐收束或开放性地引入下一乐段。此外,在再现部分,一般视作品的长度和规模而定,梅西安偏爱使用八度演奏,或通过插入持续音型的手法使音乐得到进一步丰富,而通常来说,插入的音型会取代原本所使用的和弦,让音乐在再现时体现出对位的效果。

另外,如前文所述,《前奏曲》在曲式结构方面体现了一致的对称性。事实上,无论是具体的创作技法(如有限移位调式),还是梅西安的创作理念,“对称性”一直是不可忽视的重要因素,也是梅西安对于传统曲式结构的沿袭与应用手段。在创作初期的《前奏曲》中,对称性更为外显化,特别是曲式结构与音乐布局方面表现得更为明确。

3.普遍存在的复调因素

总体而言,对位手法在八首《前奏曲》中得到了广泛运用。由于有限移位调式并不具备传统的和声功能性,因此,梅西安作品中大多使用的是线性对位——与以纵向和声进行为基准的传统对位手法不同,线性对位是一种强调横向的音乐线条的对位方式。例如在第三首前奏曲《轻盈的数字》里,音乐的主题以同度卡农的形式呈示出来。应句在起句的一个单位拍后出现,而这两个卡农声部均包含有一个持续性的单一素材作为背景层。

谱例2.第三首《轻盈的数字》35—37小节的对位因素

纵览八首《前奏曲》,几乎每一首乐曲都包含对位手法的运用,作为丰富音乐发展的手段,梅西安尤其喜爱将对位手法蕴含于有限移位调式的调内音中。这种处理方式使得梅西安所使用的对位手法进一步脱离了传统调式调性的意义范畴,也同时展现出有限移位调式丰富的音响性与可塑性。

4.音乐素材的引用与变形

作为初期的代表作品,《前奏曲》也表现出梅西安音乐创作的另一特色,即不吝于对其他多元的创作素材进行引用和变形,以一种致敬的姿态运用到自己的音乐中。梅西安的著作《我的音乐语言技巧》的第八章就列举了多种他征引其他音乐作品的素材的范例,同时该书也指明,《前奏曲》存在借鉴并改造于前人的素材与和声发展的内容(参见第八首,33—34小节使用了格里格《索尔维格之歌》的旋律框架)。

谱例3.格里格《索尔维格之歌》与第八首《风中映像》第33—34小节

在梅西安日后的创作中,这样的“致敬”方式更为多见,民间音乐的元素也随即引入其中,同时,随着梅西安对宗教主题音乐创作的进一步深化,“素歌”及其结构也成为了梅西安所征引使用的重要素材。这样看来,《前奏曲》中初具雏形的使用仿佛预示了梅西安日后的创作特征。

结 语

限于篇幅,本文仅对梅西安《前奏曲》中音乐要素的组织手法和“个性与共性”问题进行技术性阐释,但实际上,作品的研究价值远不止于此。譬如,众所周知,旋律在梅西安的大部分创作中占有重要地位。在《前奏曲》中,作曲家在保留传统的旋律发展手法的同时,有意识地突显自我风格,其自称的“消减法”“增补法”“倒置法”的旋律发展手法在第一、第二、第四、第五、第六、第八首《前奏曲》中均有不同程度的体现。当然,笔者认为,旋律的风格化呈现与作曲家所创建的有限移位调式关系密切,在这种情况下,明晰的旋律发展手法不仅没有成为音乐创新的阻碍,反而成为建构自我风格的一部分,它能够让听众更大程度上摒弃多种创新手法连用所带来的混乱,而使得大家的注意力集中于梅西安在《前奏曲》中所要表达的有限移位调式丰富的音响色彩之中。

再如,节拍的运用也体现出作曲家探索自我风格的意识。在第四首《前奏曲》中,作曲家尝试采用每小节使用不同拍号进行节奏组织;第六首《前奏曲》则初步探索了在频繁多变的节拍框架下追求更为自由的节奏律动的可能性。笔者认为,这些尝试性的创作都记录着彼时梅西安对节奏要素的初步认识。

因此,《前奏曲》从很多方面使我们看到了一位年轻的作曲家在创作起步阶段时的创作观念和他的内心世界,这无疑对研究梅西安独树一帜的音乐风格和理论体系具有重要的意义。同时,《前奏曲》音乐结构上环环相扣的严谨性所透露的一丝不苟的创作方式,也无疑对梅西安未来的作曲风格产生了深远的影响。