农民非农就业与农民家庭旅游消费支出

——基于中国家庭追踪调查2012—2014数据的实证分析

2021-07-27李承哲

郭 为 王 静 李承哲

(青岛大学旅游与地理科学学院,山东青岛 266071)

0 引言

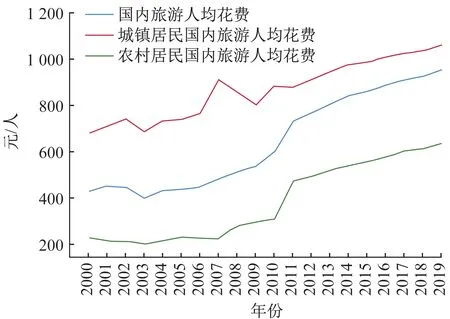

2011年以来,中国的人均消费支出增长率呈现下滑的长期趋势(见图1),消费需求成为制约经济增长的重要因素。在总消费需求下降时,服务消费的某些领域呈现逆势增长(柴化敏,2013;石园等,2019),其中旅游消费尤其是假日旅游消费表现突出(李刚,2016;王笑宇,2017)(见图2)。2019 年,农村居民出游人数达15.35亿人次,增长8.1%。旅游花费0.97万亿元,增长12.1%①人民网-旅游频道.2019 年国内游人数达60.06 亿旅游总收入6.63 万亿元[Z/OL](2020-03-10)http://travel.people.com.cn/nl/2020/0310/C41570-31626156.html.。收入是影响消费的根本原因(凯恩斯,2009)。改革开放以来,农民收入的增长主要依靠非农就业(肖龙铎等,2017)。经验研究证明,由非农就业带来的收入增长促进了总消费,但是仍然不清楚它对不同类型的消费支出影响如何。至于旅游消费,先行研究已经验证了休闲时间(魏翔等,2019)、收入及其类型(杨勇,2015)、房地产财富效应(刘晶晶等,2016)等对旅游消费支出的影响,但鲜有研究从非农就业角度说明家庭旅游消费支出如何响应农民这一最具特色的经济行为。更进一步,前述影响如果存在,农民非农就业促进家庭旅游消费支出的路径又是怎样的呢?只有搞清楚了这些问题,政府面向农民促进旅游消费支出的非农就业政策才具有针对性。

图1 国内人均消费支出增长率

图2 国内人均旅游消费支出

1 文献综述

关于消费与收入的经验研究贯穿了整个消费理论发展的过程并且不断地分散进入不同的学科领域中(Duesenberry,1949;Leibenstein,1950;Brown,1952;Friedman,1957;Modigliani,1966;Thaler,1985;Lester,2005;凯恩斯,2009)。近年来,随着服务业和体验经济的兴起,旅游消费的研究方兴未艾。在国内的研究中,旅游消费呈现出一种比较模糊的认知,它既可以指行为,也可以指数量。消费行为主要指消费者的需求心理、购买动机、消费意愿等方面心理与现实诸表现的总和;消费支出则指消费者购买物品时支出的货币数量。缺少对消费行为与消费支出的区分(谷慧敏等,2003;李晓婷等,2013)使得国内旅游消费研究从开始就充满了歧义和哲学思辨。而哲学思辨更多地从价值观的角度思考经济与道德的关系(陈胜容等,2020),或者是拓展了消费相对于旅游场景的含义(李志飞等,2020)。不过,大部分研究仍然站在旅游消费支出的角度,结合当时的社会热点问题,思考消费背后的推动因素。通过对现有文献的梳理可以发现,旅游消费支出的研究呈现三条清晰的脉络:第一,依然围绕收入,从收入的不同侧面挖掘收入对家庭旅游消费支出的影响(邓涛涛等,2020;谷慧敏 等,2003;魏翔,2020;杨勇,2015;张云亮 等,2019)。第二,从收入延伸到财富领域,考察财富变量如金融、房产、债务等因素对旅游消费支出的影响(刘晶晶 等,2016;马轶群,2016;王克稳,2017;王克稳,2019)。第三,基于旅游约束的时间因素,考虑节假日对旅游消费支出的影响(魏翔,等,2019;任明丽等,2020)。

收入的背后是就业。从个体来看,就业对消费的正向影响毋庸置疑,就业越充分,消费越多(范红忠等,2013)。但不确定的是,个体就业类型的转换和就业的稳定性是否会对消费产生影响。例如,职业层次高的就业比职业层次低的就业消费量更大(汪润泉等,2018),稳定就业的个体拥有更大的消费支出,且消费种类更丰富(赵达等,2019;刘丽丽,2021),自雇就业对消费的影响难以确定,取决于就业种类(周闯等,2020)。宏观上来看,就业结构的改善(杭斌,2003)、就业机会的增加(杨天宇等,2008)、劳动力的转移就业(刘莉君,2016)都会影响消费支出。政府直接就业政策及相关政策如社会保障、养老保险等也会对消费产生重要影响(齐红倩等,2018;武晓利,2014)。在我国,非农就业主要指农民的就业。农民参与非农就业主要是通过重新配置家庭劳动力资源来获得更多收入。这种收入在多大程度上能够转化成旅游消费支出还没有结论,关键问题是,我们无法从总收入中剥离非农就业获得的收入。因此,只能通过代理变量——非农就业来考察非农就业收入对家庭旅游消费支出的影响。先行文献至今还没有这方面的研究。不过,部分文献发掘了非农就业与消费支出的一些关系,主要有三类观点:第一,非农就业是否提高了农民工消费。现有研究基本确认了非农就业对家庭消费有正向影响。例如,钱文荣(2013)发现非农就业显著提高了农村居民的消费水平,但是,Zhao(1999)却发现这种影响很小。第二,非农就业的地域和身份差异影响了消费支出和消费类型。异地非农就业对消费没有影响,本地非农就业提高了农民家庭的平均消费水平(杜鑫,2010)。在美国,户主非农就业会提高食物消费的比例,而配偶则会提高医疗保险等其他方面的支出(Chang et al.,2008)。第三,非农就业的不稳定性会导致消费波动比较大(李凯等,2012)。不同代际的农民工消费观念存在差异,也会影响消费支出(纪江明等,2013)。更多情况则是,非农就业和其他因素如签订劳动合同、保险等结合在一起对消费波动产生影响(卢海阳,2014)。

至于非农就业与农村家庭旅游消费支出的关系,现有研究相对较少。关于旅游消费支出的研究主要集中在旅游者旅游过程中的消费结构(Narayan,2005)、对特定旅游产品的消费(Catlin et al.,2010)、消费满意度及消费呈现的行为特点(Zhang et al.,2012;Disegna et al.,2016)等方面。尽管已有一些对旅游消费支出影响因素的探讨,但这些研究领域呈现出碎片化的特征。例如,观鲸的消费(Mitra et al.,2019)、停留时间与消费支出的相互依赖(Gomez-Deniz et al.,2020)、包价旅游和散客旅游支出的特点和差异(Alegre et al.,2008)、旅游者的消费模式等(Pellegrini et al.,2020)。由于西方国家没有明确的非农就业的概念,因此,很少有文献从非农就业角度分析农村家庭旅游消费支出。

从上述消费研究的历史进程可以看出,收入是影响消费支出的最基本因素。就业决定了收入,其中,非农就业作为农民额外收入来源对农民基本消费支出也会产生影响。但旅游消费支出与基本消费支出存在很大差别,旅游消费支出的额度更大,同时受时间约束。非农就业会对农村家庭旅游消费支出产生影响吗?本文利用CFPS 2012—2014 年数据回答了这个问题。本文的主要贡献是,利用微观经济数据验证了非农就业对农村家庭旅游消费支出的影响,揭示了产生这种影响的机制;其次揭示了不同类型的非农就业对旅游消费支出影响的差异。

2 非农就业影响旅游消费支出的机制

先行文献虽然陈述了非农就业能够影响农村居民家庭消费支出(文洪星等,2018),但是几乎没有文献检验非农就业对农村家庭旅游消费支出的影响。非农就业与家庭务农的一个显著差别是,非农就业者工作与生活通常在城市,主要是对家庭剩余劳动力资源的重新配置。非农就业对农村家庭旅游消费支出的影响机制体现在以下几个方面:

第一,收入效应。农民家庭的非农就业显著地促进了土地流转,特别是增加了雇佣劳动和机械对自家劳动投入的替代(李明艳等,2010)。这种形式带来了劳动力资源和土地资源的重新配置(黄祖辉等,2014)。劳动力资源和土地资源的重新配置提高了农民的收入。劳动力资源配置对收入的提高来源于两个方面:第一,土地流转使得现有可耕地面积扩大,出现了一定程度的规模经济,边际劳动提高了农业劳动生产率(钱龙等,2016)。第二,土地流转后,外出务工的农民可以获得土地租赁收入,同时还可以获得务工收入(商春荣等,2014;赵智等,2016)。土地资源的重新配置表现为土地耕种规模扩大,机械化耕作,生产效率提高。无论哪一种情况,非农就业都提高了农民家庭的总收入(肖龙铎等,2017)。

第二,预期效应。预期是人们对未来经济变量做出的一种估计,往往根据过去的经验和对未来形势的判断做出。2006 年1 月1 日,我国政府全面免除农业税,直接减少了农民负担,惠及9亿多农民。农业税减免提高了农民的预期收入,减小了城乡收入差异(王芳等,2018),降低了当年及后一年的非农就业(丁守海,2008)。2009 年8 月27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》。修改后的劳动法虽然一定程度上阻碍了农民工就业(王怀民,2009;王怀民,2008),但提高了农民的最低工资水平,对农民外出从事非农就业给予了法律上的保障(王全兴等,2020;叶欢,2019)。企业与雇佣的农民工必须签订劳动合同,农民工依法享有医疗保险、养老保险等社会福利。此外,国家还经常发布关于农民工的一些利好政策,这些政策从不同方面提高了农民工对非农就业的预期,从而刺激了他们的旅游消费(刘红忠等,2015)。

第三,示范效应。农民工的非农就业主要发生在城市。从农村到城市意味着生活和消费空间的改变。城市人口的聚集和巨大的信息流动不可避免地会影响农民工,导致其消费行为发生渐变(钟成林,2015)。这种现象主要发生在回流返乡的农民工的身上。这种渐变主要表现在:第一,城市居民的消费偏好和消费习惯直接作用于家庭中的父母,产生了消费模仿(谢勇等,2019);第二,城市居民的消费偏好和消费习惯作用于子代,产生了消费认同(周贤润,2020)。尽管这种消费存在一定层次上的差异,但通过子代的需求迫使父母逐渐从生产主体过渡到消费主体,从而完成农民工身份的重新建构(周贤润,2018);第三,工作环境和生活环境的改变提高了农民工的市民化水平,进而使得家庭发展和享受型消费支出增加,生存性消费支出降低,迫使整个家庭逐渐改变原来的消费习惯(卢海阳等,2018;谢勇等,2019)。

3 模型、数据来源与描述性分析

3.1 理论说明与模型

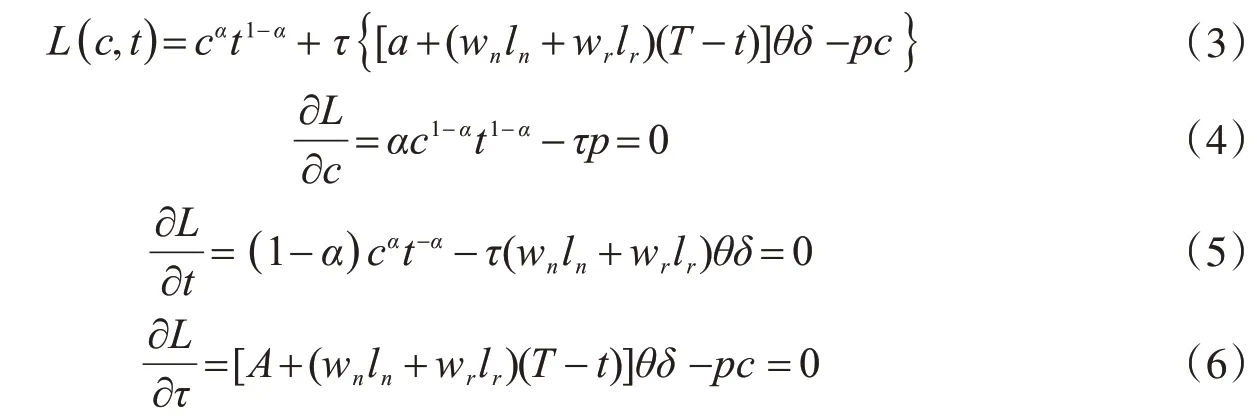

设消费者追求旅游消费支出效用最大化,其取决于对旅游产品数量的消费c及旅游时间t。其函数形式为:

α,t分别表示旅游产品消费对效用的弹性和消耗的旅游时间。改革开放后,农村大量劳动力外出从事非农就业,农民的家庭收入主要由非农就业和务农构成。很显然,上述函数服从以下预算约束:

其中,p表示旅游产品价格,A表示家庭资产,wn和wr分别表示非农就业和务农工资率,ln和lr分别表示家庭从事非农就业的人数和务农人数,T代表给定的总时间,t代表旅游时间,θ和δ分别代表出游意愿和旅游消费倾向。因此,最优化的一阶条件为:

由式(4)和式(5)可得:

根据式(2)可以得到:

将式(8)代入式(7)得到:

从式(9)中,可以看出家庭旅游消费支出是非农就业工资率和家庭从事非农就业人数的函数。非农就业工资率wn提高或从事非农就业人数ln增加,都会提高家庭的旅游消费支出。因此,我们可以给出如下经验回归模型:

其中,X表示家庭特征、户主特征和村庄特征三类控制变量,Exp代表家庭旅游消费支出,Emp代表家庭户主是否从事非农就业,α代表截距项,β、γ代表待估参数,ϵ表示随机扰动项,i为第i个样本观察点。

3.2 数据来源

本文使用的数据来自2012—2014 年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)①数据库网址:http://opendata.pku.edu.cn/dataverse/CFPS。数据。CFPS 重点关注中国居民的经济与非经济福利,以及包括经济活动、教育成果、家庭关系与家庭动态、人口迁移、健康等在内的诸多研究主题,是一项全国性、大规模、多学科的社会跟踪调查项目。CFPS样本覆盖了除香港、澳门和台湾的25 个省(区、市),目标样本规模为16000 户,调查对象包含样本家庭中的全部家庭成员。本文主要关注非农就业对农村家庭旅游消费支出的影响。为了实现这个目标,我们对数据进行了如下处理:一是利用社区编码和家庭编码将个人、家庭和社区数据进行合并,得到样本38718个;二是在前述基础上,利用家庭编码将需要用到的2012年人均家庭纯收入合并到2014年的家庭数据中;三是剔除了所选变量中含有缺失值的个案,得到完整的样本5169个②样本量大幅度减少是因为后期的分析中需要用到倾向值匹配模型,必须删除每一条包含缺失值的个案。;四是通过户主编码选择了以户主为代表的家庭,同时剔除了户主重复的个案,得到样本2319个;五是剔除了城市家庭样本,最终得到有效家庭样本1671个。

3.3 描述性分析

通过对样本中非农就业家庭与务农家庭的旅游消费支出进行分析发现,558户非农就业家庭的旅游消费支出均值为366.86 元,1113 户务农家庭的旅游消费支出均值为113.05元。两组样本旅游消费均值差在1%水平上统计显著(见表1)。

表1 非农就业家庭与务农家庭的旅游消费均值差

很显然,如果直接将样本中所有非农就业家庭与所有务农家庭的旅游消费支出进行比较的话,比较结果包含了样本选择偏误带来了偏差。为了剔除这种偏差,我们利用倾向值匹配(PSM)的方法为558 户非农就业家庭进行了“反事实”性的务农家庭匹配,通过这种匹配,找出非农就业家庭与务农家庭中的“净影响”。结果具体见表2和表3。

表2 倾向值匹配模型回归结果

表3 非农就业对农村居民旅游消费支出的ATT测算

在查明因果关系系数之后,为了进一步了解各种因素对家庭旅游消费支出带来的影响,文章将模型中需要使用的变量分成了3类(见表4),包括被解释变量、关键解释变量和控制变量。控制变量含有户主特征变量、家庭特征变量和村庄特征变量。家庭旅游消费支出作为被解释变量,本文对其进行了对数处理。关键解释变量“非农就业”占比约33%。家庭特征变量包括家庭人口数、是否有代偿亲友及民间贷款、2012 年家庭人均纯收入、定期存款总额和家庭人均纯收入,后两个变量本文都进行了对数处理。户主特征变量包含性别、年龄、受教育程度、婚姻状况和是否签订劳动合同。村庄特征变量有两个:一个是用日常交通方式从村委会到本县县城所花费的时间,另一个是村庄人均纯收入。

表4 农村家庭非农就业户主主要变量描述性统计结果

4 农村居民非农就业对家庭旅游消费支出的影响分析

4.1 非农就业对农民家庭旅游消费支出的影响

表5展示了在控制家庭特征变量、户主特征变量和村庄特征变量的情况下,农村家庭户主非农就业对家庭旅游支出消费产生的影响情况。我们采用分类逐步回归的方法。模型(1)在没有任何控制变量的情况下,检验出非农就业对家庭旅游消费支出存在显著影响,边际系数为0.494。模型(2)在控制户主特征变量的情况下,检验出非农就业对家庭旅游消费支出的影响仍然存在,边际系数为0.416。模型(3)在模型(2)的基础上,纳入了村庄特征变量,非农就业继续保持显著影响,边际系数为0.391。模型(4)在模型(3)的基础上,继续纳入了家庭特征变量,非农就业对家庭旅游消费支出仍然产生影响,边际系数为0.345。在4个模型中,非农就业变量的影响在1%水平上高度显著。由此可以看出,非农就业确实提高了农村家庭旅游消费支出。

表5 非农就业对家庭旅游消费支出影响回归结果

模型虽然验证了非农就业对家庭旅游支出的影响,但模型仍然存在解释力度比较弱的问题(R2较小)。主要原因可能是家庭旅游消费支出除了受限于这些解释变量外,还很大程度上受限于闲暇时间、家庭成员结构和其他一些与旅游相关的变量。

4.2 非农就业对农村家庭旅游消费支出的影响机制

4.2.1 方法说明

本文从收入效应、预期效应和示范效应3 个方面检验非农就业对农村家庭旅游消费支出的影响机制。为了寻找收入效应的影响,本文利用2012年家庭人均纯收入的对数来捕捉收入增长因素,然后利用收入增长因素与非农就业的交互项来反映收入效应对农村家庭旅游消费支出的影响。

示范效应包括两种。第一种是时间维度上的示范效应,主要通过2012年非农就业个体与2014年非农就业个体进行匹配,利用时间上的收入差异与非农就业的交互项来捕捉非农就业对家庭旅游消费支出的影响。第二种是空间维度上的示范效应,主要反映城市居民消费偏好对农村非农就业家庭旅游消费行为的影响。本文利用倾向值匹配法(PSM)寻找到与农村非农就业家庭相匹配的城镇家庭,计算出每个家庭之间家庭人均纯收入的差异作为影响变量,然后通过与非农就业变量的交互捕捉示范效应对农村家庭旅游消费支出的影响。

预期效应主要描述当事人在心理上对事件未来可能产生的影响的感知。消费的根源在收入。如果非农就业增加的收入能够成为持久收入而不是暂时收入,那么,家庭的旅游消费支出才能切实增加,否则,增加的收入可能变成储蓄。能够将非农就业暂时收入变成持久收入的最有效因素是劳动合同。劳动合同的签订不仅降低了农民工的意外风险,而且保证了收入增长的连续性。因此,本文通过农民工是否签订劳动合同与非农就业的交互项来捕捉预期效应对家庭旅游消费支出的影响。

4.2.2 结果分析

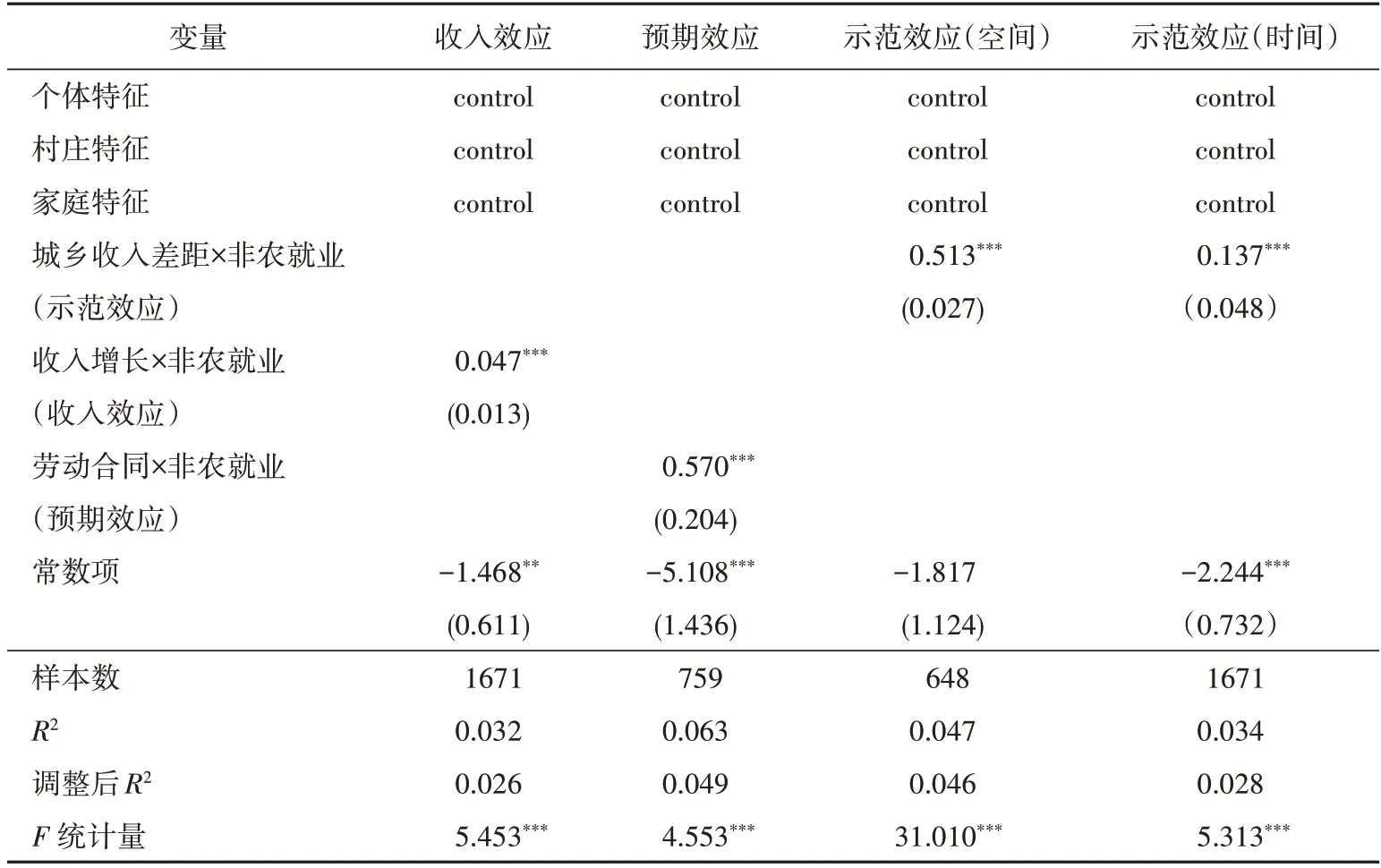

表6展示了非农就业对农民家庭旅游消费支出的影响机制回归结果。与探讨非农就业对农村家庭旅游消费支出的影响一样,模型在控制了户主特征、村庄特征和家庭特征之后,分别通过非农就业与收入增长的交互项、非农就业与劳动合同的交互项、非农就业与城乡收入增长差距的交互项捕捉到了收入效应、预期效应和示范效应对农村家庭旅游消费支出的影响,从而验证了非农就业对农村家庭旅游消费支出的影响机制。

表6 非农就业对农民家庭旅游消费支出的影响机制回归结果

具体来看,以务农家庭为参照组,非农就业家庭通过收入效应能够提高家庭旅游消费支出约4.7%,通过预期效应能够提高家庭旅游消费支出约57.0%,通过空间示范效应能够提高家庭旅游消费支出约51.3%,通过时间示范效应能够提高家庭旅游消费支出约13.7%。可见,非农就业家庭本身在时间上的匹配对消费支出的影响程度低于城镇家庭与农村非农就业家庭的匹配,这一结果与经验观察基本一致。3 种效应都在1%水平上统计显著。这一结果与文红星等(2018)的研究结果相同。对3 个效应进行比较,可以发现,预期效应影响最大,说明家庭获得稳定可靠的持久收入对提高家庭旅游消费支出至关重要。示范效应影响次之,说明消费具有很大的模仿性和攀比性,大众旅游的出现,很大程度上可能是消费者行为模仿的结果。收入效应是根本,但影响最小,收入要转化为旅游消费支出,可能需要示范效应和预期效应的刺激。三者对家庭旅游消费支出的影响是相辅相成的。

非农就业对家庭旅游消费支出的影响与农民的生活环境、习惯和文化传统是紧密相关的。农民主要以村落形式集中居住,邻里之间非常熟悉。一种新的消费活动得到认同后很容易在邻里之间传播。农村孝道文化保存相对较好,非农就业通常会导致家人聚少离多,收入提高后,农民会利用节假日旅游的方式与家人团聚,完成对家人的心理补偿。随着农业税取消、土地确权、农业补贴及农村基本医疗保险推进,农民在基本生活上不存在后顾之忧。尤其是随着“五通”①通路、通自来水、通电、通天然气、通有线。进村后,农民进出方便,他们对生活的预期随着经济的发展也不断改善。

4.3 非农就业的异质性对农村家庭旅游消费支出的影响差异

虽然已经确认了非农就业对农民家庭旅游消费支出能够产生影响,但是非农就业有各种不同的类型,这些类型包括私营企业/个体工商户/其他自雇、农业打工、受雇和非农散工。那么,不同类型的非农就业都会对家庭旅游消费支出产生影响吗?它们产生的影响有没有差异呢?通过不同类型的非农就业对家庭旅游消费支出进行回归(见表7),结果显示,私营企业/个体工商户/其他自雇和受雇对消费支出产生了显著的影响,边际系数分别为0.935和0.222,而农业打工和非农散工则没有影响。把私营企业/个体工商户/其他自雇、受雇与农业打工、非农散工进行比较,可以发现,前者收入并没有显著高于后者②2012 年,私营企业/个体工商户/其他自雇、农业打工、受雇和非农散工4 类非农就业的家庭人均纯收入均值分别为9234.34元、9233.099元,11097.564元和9356.042元。。但经验观察上前者比后者具有更多的闲暇。因此,闲暇可能是导致消费差异的重要原因(魏翔等,2019)。

表7 非农就业异质性对农民家庭旅游消费支出的影响回归结果

不同类型的非农就业具有明显的差异。农民工中受雇就业的群体最大,平均收入也相对最高,他们通常在经济发达的城市或沿海地区务工,受城市生活的影响最大;私营企业主/个体工商户/其他自雇就业者通常是本地非农就业,这类群体具有比较充分的闲暇时间。这两类群体在收入和闲暇时间方面相比务农个体具有明显优势。农业打工属于兼职行为,主要发生在农忙期间,通常由耕地拥有量较少的家庭为耕地拥有量较多的家庭提供劳动;非农散工属于异地务工行为,通常没有固定的劳动签约方。农业打工和非农散工这两类群体劳动收入不稳定,但略高于单一的务农收入。

5 稳健性检验

前文,我们利用模型验证了非农就业能够提高农村家庭旅游消费支出的假说和非农就业影响农村家庭旅游消费支出的机制,但是,模型可能因为遗漏变量、变量测量和模型设定等方面的问题而导致回归结果的不确定性(Maronna,2000)。因此,考虑到户主收入可能对旅游消费支出的潜在影响,在控制3类特征变量的前提下,在检验非农就业是否影响家庭旅游消费支出时在模型中增加了家庭户主的个人收入以检测遗漏变量问题;考虑到现实生活中受教育程度的等级性,将连续性变量受教育程度改变为有序名义变量以检测变量测量问题;考虑到线性模型的局限性,将模型改变为logit 模型以检测模型设定的问题。本文同样将上述改变运用到了影响机制的检验中。具体结果见表8。

表8显示在验证非农就业影响是否存在时,关键解释变量非农就业在实施3种类型的检验中,仍然在1%和5%水平上统计显著,线性回归中的系数与原模型中的系数差别很小,说明非农就业对农村家庭旅游消费支出的影响确实存在,其结果是稳健的。在影响机制检验时,收入效应、示范效应和预期效应对旅游消费支出的影响在1%和5%水平上统计显著,且同类回归的系数差别很小,说明3种效应的影响结果是存在且稳健的。

表8 稳健性检验

6 结论与建议

本文利用中国家庭追踪调查2012—2014(CFPS 2012—2014)数据分析农民非农就业对家庭旅游消费支出的影响,结论如下:第一,农民非农就业显著提高了家庭旅游消费支出;第二,非农就业影响家庭旅游消费支出的机制来源于非农就业产生的收入效应、示范效应和预期效应;第三,三类效应中,预期效应最强,示范效应其次,收入效应最弱;第四,非农就业的影响中,真正发生作用的是私营企业/个体工商户/其他自雇和受雇,农业打工和非农散工的影响不显著。

上述结论具有一定的现实意义。第一,非农就业对家庭旅游消费支出的影响说明了非农就业是农民家庭收入的重要来源。由于非农就业很大程度上等同于非正规就业,因此,政府应该尽可能帮助农民拓展非农就业/非正规就业的渠道,而不是因为一些“面子”工程或者管理上的麻烦切断农民非正规就业的渠道。例如,在不影响交通的情况下允许农民开展地摊经济。对于自发形成的集市,政府不能粗暴地取缔。对外出务工农民在交通费用上给予适当优惠,等等。第二,影响家庭旅游消费支出的机制来源于三种效应,说明收入增加是消费的基础,但是,收入并不一定能够转化为消费。收入转化为旅游消费的重要机制是农民家庭有稳定的收入增长预期,这种预期是以稳定的非农就业形式为基础的,其表现就是劳动合同的签订。因此,政府应该为农民免费提供劳动方面的法律援助,同时监督企业对劳动合同的执行。第三,示范效应的存在说明了农民工可能是旅游消费观念在农民之间传播的重要桥梁。因此,旅行社针对乡村的产品营销应该有意识地面向这部分群体,通过他们去影响生活在农村地区的群体。另外,政府可以鼓励发展乡村旅游,通过城乡互动带动农民走进城市进行旅游消费。第四,私营企业/个体工商户/其他自雇、受雇与农业打工、非农散工的收入差距不显著,但是前两类影响了旅游消费支出而后两类则没有。这种情况的出现可能是闲暇时间导致的。因此,如何让休假制度惠及农业打工和非农散户类人群也是值得关注的。