多源流框架下刑法修正的议程设置逻辑

2021-07-26杨军

杨 军

一、引 言

1997年以来,我国刑法修正进入频繁期、活跃期。(1)周光权:《转型时期刑法立法的思路与方法》,《中国社会科学》2016年第3期,第123-126页。《刑法修正案(十一)》的通过预示着这一态势依然在持续深入。对此,有学者表达了担忧,(2)参见刘艳红:《象征性立法对刑法功能的损害》,《政治与法律》2017年第3期,第39-48页;魏昌东:《刑法立法“反向运动”中的象征主义倾向及其规避》,《环球法律评论》2018年第6期,第47-51页;刘宪权:《刑事立法应力戒情绪》,《法学评论》2016年第1期,第86-95页;何荣功:《社会治理“过度刑法化”的法哲学批判》,《中外法学》2015年第2期,第523-545页等。也有学者认为并无不妥。(3)参见张明楷:《增设新罪的观念》,《现代法学》2020年第5期,第153-158页;付立庆:《论积极主义刑法观》,《政法论坛》2019年第1期,第99-108页;周光权:《积极刑法立法观在中国的确立》,《法学研究》2016年第4期,第29-33页等。尽管交战正酣,但看似水火不容的观点背后,实际上都有着几乎相同的理论预设和研究范式,亦即,以刑法的原则、特征等内在规定性为基准支持或批评刑法修正。但问题是,作为立法活动的刑法修正是一种外在于刑法条文的行为,仅仅以刑法的内部规定性为基准来理解和评价刑法修正远远不够。尤其是,既有研究无法回答:修正或拟修正的刑法条文旨在解决的社会问题是如何成为立法者关注的问题的?立法者挑选的备选方案是如何产生的?一言以蔽之,刑法修正的议程设置逻辑尚未得到人们的普遍关注。

事实上,由于国家资源的有限性,面对纷繁复杂的社会问题,决策者只能从中筛选一部分进入决策议程,因此,议程设置应该被认为是权力运行中相比决策更为重要的一面。(4)参见王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》,《中国社会科学》2006年第5期,第86页;章高荣:《制度空间、组织竞争和精英决策:一个议程设置的动态分析视角》,《中国行政管理》2020年第9期,第72页;P.Bachrach and M.S.Baratz, “The Faces of Power,” American Political Science Review, Vol.56,No.2,1962, pp.947-952.正如戴伊所说,“决定哪些问题成为政策问题,甚至比决定这些问题的解决办法更为重要”。(5)托马斯·R.戴伊:《理解公共政策》,谢明译,北京:中国人民大学出版社,2010年,第28页。在此意义上,一项议题如何进入刑法修正议程、哪些因素影响着刑法修正议程设置等“前修正”问题的厘清,比仅阐释刑法条文的变动幅度更加重要。可惜的是,无论是在专门关注议程设置的政策学界,还是专门研究刑法修正的刑法学界,刑法修正的议程设置逻辑都没有受到应有的关注。这对于全方位理解和评价刑法修正是远远不够的。

基于此,本文将尝试引入多源流框架来分析刑法修正的议程设置逻辑。文章的主要结构是:首先,说明理解刑法修正议程设置的困境并讨论引入多源流框架的可行性;其次,梳理多源流框架的理论演进脉络并确立本文的分析框架;再次,以多案例和单案例验证多源流框架对于刑法修正的解释力;最后得出结论。

二、理解刑法修正议程设置的困境与多源流框架的引入

虽然清楚地追溯某一决策的起源十分困难,但并不意味着议程设置的逻辑无法被把握。相反,多源流框架等理论为解释议程设置逻辑提供了理论工具。

(一)理解刑法修正议程设置的模糊性困境

截至目前,我国现行刑法已经历11次修正。然而,两个原因导致理解刑法修正议程设置如同理解“德尔菲神谕”(Delphic oracles)(6)See Nikolaos Zahariadis, “Delphic Oracles:Ambiguity, Institutions, and Multiple Streams,” Policy Science,Vol.49,No.1, 2016, pp.4-5.一般,面临着模糊性困境。

一是议程设置具有模糊性的一般特征。一方面,议程设置过程的本质决定了其模糊性。现代社会是信息爆炸的社会。决策者搜集和兼顾的信息只可能是社会运行所生成巨量信息的一部分,搜集和兼顾所有信息来建构一个清晰的社会并不现实。这决定了呈现在政策制定者面前的社会是充满模糊性的社会,(7)韩志明:《模糊的社会——国家治理的信息基础》,《学海》2016年第4期,第22页。政策选择只是认识复杂世界的一种尝试。另一方面,政策制定者往往不会披露议程设置的具体过程,甚至存在主动模糊化的可能。这导致议程设置过程如“黑箱”一般,无法清晰地呈现在观察者面前。(8)杨志军:《从垃圾桶到多源流再到要素嵌入修正》,《行政论坛》2018年第4期,第62-63页。这两项一般特征决定了刑法修正的议程设置天生便具有模糊性。

二是因为既有的刑法修正研究缺少对议程设置逻辑的解析。如前文所述,虽然刑法学界对刑法修正动态存在正反两面的评价,但却并未关注过刑法修正的议程设置逻辑。除此之外,刑法学界虽然从立法技术的角度讨论了刑法立法的宪法边界及其合宪性问题、(9)参见张明楷:《刑事立法模式的宪法考察》,《法律科学》2020年第1期,第54-65页;姜涛:《刑事立法的宪法边界》,《国家检察官学院学报》2019年第6期,第86-99页。激活单行刑法和附属刑法的必要性问题、(10)参见卢建平:《刑法法源与刑事立法模式》,《环球法律评论》2018年第6期,第18-25页;梁根林:《刑法修正:维度、策略、评价与反思》,《法学研究》2017年第1期,第58-65页;周光权:《转型时期刑法立法的思路与方法》,《中国社会科学》2016年第3期,第141-146页。刑法与前置法的衔接问题,(11)参见钟凯、郑泰安:《刑民交叉规范本质的立法论与解释论考察》,《社会科学研究》2020年第6期,第90-99页;欧阳本祺:《论行政犯违法判断的独立性》,《行政法学研究》2019年第4期,第86-99页。但并未关注过刑法修正的议程设置问题。即便政策学界已经提出了多种分析议程设置逻辑的理论框架,但这些框架能否适用于刑法修正,依然有待验证。

(二)多源流框架的引入及其适配性

为了揭开议程设置的“黑箱”,学界提出了多种分析议程设置逻辑的理论框架,有影响力的包括多源流框架(Multiple Streams Framework)、(12)约翰·W.金登:《议程、备选方案与公共政策》,丁煌、方兴译,北京:中国人民大学出版社,2017年,第85-197页。间断-均衡框架(Punctuated-equilibrium Framework)、(13)保罗·A.萨巴蒂尔:《政策过程理论》,彭宗超、钟开斌等译,北京:三联书店,2004年,第125-149页。设置的六种模式、(14)王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》,《中国社会科学》2006年第5期,第86-99页。回应式议程设置、(15)赵静、薛澜:《回应式议程设置模式》,《政治学研究》2017年第3期,第42-51页。参与式议程设置(16)孙峰:《参与式议程设置中的信任:从流失到精准修复》,《中国行政管理》2020年第1期,第92-97页。等。其中,多源流框架可谓目前最值得关注的理论之一,被学者广泛地运用于地方、地区、国家和国际等多个层次及卫生、环境、治理、教育、福利等多个领域的政策分析之中,(17)See Michael D.Jones, Holly L.Peterson, et al., “A River Runs Through It:A Multiple Streams Meta-Review,” Policy Studies Journal,Vol.44,No.1, 2016, pp.21-22.“多源流”构成了政策议程研究的高频关键词,(18)汪家焰、钱再见:《国内政策议程研究的“知识图谱”:趋势、热点与展望》,《学习论坛》2019年第11期,第46页。已被视为理解政策过程的代表性理论。(19)李文钊:《多源流框架:探究模糊性对政策过程的影响》,《行政论坛》2018年第2期,第88页。以下几个原因决定了多源流框架与刑法修正具有适配性。

首先,从理论渊源上看,多源流框架的分析对象本就包含法律的制定和修正。在金登的讨论中,多源流关注行政当局、政府文官和国会参与政策制定的过程。(20)约翰·W.金登:《议程、备选方案与公共政策》,第21-42页。按照美国的政治体制,国会作为美国最高立法机关,决定了政策能否以法令的形式实施,通过国会这一立法机关依照立法程序所制定的政策即为法律。就此而言,多源流框架关注的政策不仅仅是行政决策,还包括国家法律。作为多源流分析对象的政策制定过程不仅包括行政决策的制定过程,还包括立法过程。

其次,从政策与法律的关系看,多源流框架可以适配于法律现象的分析。在政策学中,政策是为解决政策问题、实现政策目标所制定的谋略、法令、措施、办法、方法、条例等的总称,(21)陈振明:《公共政策学》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第4页。法律是政策的具体类别。因此,用以解释政策制定过程的分析框架与作为具体类别的法律具有适配性。当然,这并不意味着所有政策学理论对刑法修正均具有一般意义上的解释力。例如,间断-均衡理论旨在解释政策制定中的变迁性和稳定性,是对间断期和均衡期的解释。因为刑法修正更多是新罪名的增设,其相关立法大多在此前不存在明显的稳定期,所以间断-均衡框架的适配性会大打折扣。

最后,法学界所排斥的政策与法的混同,排斥的是政策作为法的渊源的弊端,(22)孙万怀:《宽严相济刑事政策应回归为司法政策》,《法学研究》2014年第4期,第179页。并不排斥以政策学的分析范式理解法律的制定和修改过程。相反,如果能够通过政策学范式揭开立法过程的“黑箱”,那么法律体系的安定性、权威性将得到更好地维护。事实上,既有研究也已经充分展示了多源流框架与法律现象之间的适配性。例如,对劳动教养制度终结的分析,对《食品安全法(修订草案)》《疫苗管理法》的分析等。(23)参见王刚、唐曼:《理论验证与适用场域:多源流框架的理论分析》,《公共行政评论》2019年第5期,第33-43页;白锐、黄丹:《基于多源流理论的〈中华人民共和国疫苗管理法〉的政策议程分析》,《医学与社会》2020年第7期,第22-27页。

三、刑法修正议程设置逻辑的多源流分析框架

多源流框架由美国学者约翰·W.金登提出,包括五个最核心的概念:第一,问题源流,用以指称需要采取行动予以解决的社会问题被识别和构建的过程,包括指标、焦点事件和反馈三种机制;第二,政策源流,用以指称政策建议产生、讨论、重新设计以及受到重视的过程;第三,政治源流,用以指称对议程或决策有影响的政治和文化背景,包括国民情绪的变化、选举结果、政府的变更、意识形态、政党分布情况以及利益集团压力活动等因素;第四,政策企业家,即推动政策变迁的行动者;第五,政策之窗,即决策产生的制度情景。根据这五个概念,金登提出了多源流框架的三组基本命题:一是议程设置命题,即问题、政治与可见的参与者是政策问题引起关注的原因;二是备选方案阐明的命题,认为备选方案在范围上被缩小到实际受关注的方案有两种解释,一是备选方案是在政策溪流中产生并且被缩小范围的,二是一些相对潜在的参与者即一些特定政策领域的专业人员参与了这种行动;三是政策产出命题,即当问题、政策、政治三种源流实现融合,政策之窗开启之时,一项新的公共政策才会产生。

(一)学界对多源流框架的既有修正

多源流框架提出之后,学界对其进行了多次修正。主要包括以下三个方面:

第一,要素修正。这包括两种类型,一是从多源流框架内部展开的修正,包括要素整合和要素嵌入两个方面。前者如扎哈里尔迪斯将政治源流中的国民情绪、政府变动和利益集团整合为执政党的意识形态,(24)保罗·A.萨巴蒂尔:《政策过程理论》,第103页。后者如杨志军将政策理念、政策形象、政策精英等因素嵌入三种源流中;(25)杨志军:《模糊性条件下政策过程决策模型如何更好解释中国经验?》,《公共管理学报》2018年第4期,第42-50页。二是与其他理论结合而展开的修正。例如,李燕、朱春奎将多源流框架与政策倡议联盟理论相结合,突出强调政策溢出效应对议程设置的“正外部性”。(26)李燕、朱春奎:《“政策之窗”的关闭与重启》,《武汉大学学报》2017年第5期,第126页。

第二,逻辑修正。主要是对源流关系的修正。在早期的多源流框架中,三种源流被认为相互独立,每条源流都遵循其自身的规律演进。(27)See Fritz Sager and Yvan Rielle,“Sorting Through the Garbage Can: Under What Conditions Do Governments Adopt Policy Programs,” Policy Science,Vol.46,No.1, 2013, pp.1-21.修正的逻辑认为,三种源流相互依赖。(28)王刚、唐曼:《理论验证与适用场域:多源流框架的理论分析》,《公共行政评论》2019年第5期,第36-37页。同时存在主导性源流牵引其他源流的流向,最终汇入政策之窗。(29)参见保罗·A.萨巴蒂尔:《政策过程理论》,第107页;杨志军:《从垃圾桶到多源流再到要素嵌入修正》,《行政论坛》2018年第4期,第64页。例如,政策源流的生成无法脱离问题源流的影响。

第三,本土化。主要包括:第一,对政策企业家概念的修正。在金登的理论中,政策企业家意指那些专门投入时间精力向别人兜售政策理念和政策方案的人。尽管中国存在人大代表、政协委员等承担政策建议职责的人,但由于其兼职身份,实际上并不完全构成政策企业家的角色。因此,杨志军提出,中国推动政策制定的行动者只能称为政策活动家。(30)杨志军:《从垃圾桶到多源流再到要素嵌入修正》,《行政论坛》2018年第4期,第64页。第二,对政治源流变化机制的修正。学界从中国本土经验出发,将政治源流的前述机制修正为领导人(集体)的换届、(31)李燕、朱春奎:《“政策之窗”的关闭与重启》,《武汉大学学报》2017年第5期,第124页。执政党意识形态的更新、(32)陈敬德:《“多源流”分析:解读政策制订的新途径》,《湖北经济学院学报》2005年第3期,第84页;刘思宇:《政策论证与共识建构的多源流嵌套》,《甘肃行政学院学报》2018年第2期,第31-32页。政府理念的变化。(33)参见任锋、朱旭峰:《转型期中国公共意识形态政策的议程设置》,《开放时代》2010年第6期,第71页。

(二)基于刑法特殊性的修正和整合

框架修正在解释刑法修正时同样必要。首先,刑法的特殊性决定了其问题源流的形成机制与其他公共政策不同。一方面,刑法的风险管控机能决定了影响刑法修正的指标机制不仅包括实害指标机制,还包括风险预警机制。如贝克所说,在发达现代性中,人们只能忍受风险的折磨。(34)参见乌尔里希·贝克:《风险社会:新的现代性之路》,何博闻译,北京:译林出版社,2004年,第21页。因此,人们抱怨传统刑法在损害已成事实以后再做出反应未免太迟,(35)陈京春:《抽象危险犯的概念诠释与风险防控》,《法律科学》2014年第3期,第117页。风险刑法理论、预防刑法观应运而生。受此影响,以风险管控为导向的刑法立法不断扩张,甚至成了医药卫生、环境保护等刑事立法的“新常态”。(36)蓝学友:《规制抽象危险犯的新路径:双层法益与比例原则的融合》,《法学研究》2019年第6期,第134页。这类立法活动中,促使立法者做出决断的不仅是实害指标,对巨大风险的预警也影响着问题的建构。另一方面,刑法在整体法秩序中的角色决定了其问题的建构必然受前置法影响。刑法是保障法。这意味着刑法应为其他法益保护制度提供兜底性保护,当前置法的调整性利益和保护性利益发生变化时,刑法应当对不法行为圈作相应调整。(37)田宏杰:《立法扩张与司法限缩:刑法谦抑性的展开》,《中国法学》2020年第1期,第173-175页。当前置法发生明显变动时,作为保障法的刑法应当及时调整,为前置法的法益保护机能提供刑法保障。

其次,刑法修正的严肃性决定了其政策源流的形成受到强烈的专业性限制。刑法是法律体系乃至整个公共政策体系中最严厉的部分。因为刑法立法活动直接影响着公民的基本权利,所以刑法立法活动的展开有严格的要求。例如,刑法立法活动应当确保与整体法秩序的协调,刑法条文应当符合明确性要求,定罪量刑规则应当符合罪刑均衡原则等。要使刑法修正的政策源流满足这一要求,刑法学者的加入必不可少。因此,分析刑法修正政策源流的形成机制,必须着重关注刑法学者的作用。

最后,刑法修正在整个国家治理中的重要地位决定了其必然受执政党的领导,而由于我国执政党强调以人民为中心的执政,所以国民情绪也构成了政治源流的重要部分。正如《宪法》序言规定,“中国各族人民将继续在中国共产党领导下,……健全社会主义法治”;《立法法》第3条规定,“立法应当遵循宪法的基本原则,……坚持中国共产党的领导”。后文分析将显示,执政党的领导在事实上也的确构成了政治源流的重要因素。政治源流中,执政党的领导表现为两个方面:一是执政党理念的领导,二是政治精英的推动。

在学界既有修正的基础上,结合刑法的特殊性,本文将刑法修正的多源流框架修正整合如下:

图1 刑法修正议程设置逻辑的多源流分析框架

四、刑法修正议程设置逻辑的多源流分析

下文将分别以多案例检验与单案例深描的方式验证多源流框架对刑法修正议程设置的解释力。

(一)多案例检验:对七个刑法修正案例的多源流分析

1.案例选取

本文选取了7个案例。案例选取原则是:

第一,涉及领域的代表性。纵观11个刑法修正案,刑法分则的修订构成了刑法修正的绝大部分内容。因此,本文选取的案例均为分则修正的案例。同时,分则的立法体例为,在不同章节规定不同领域的犯罪。本文在选取案例时,也注意了从分则的不同章节、不同领域来进行选择。具体所属领域可参见表1。

表1 案例编号及其基本情况

第二,案例材料的时效性、准确性、丰富性。本文通过网络等多种方式尽可能地搜集案例相关的材料。由于2002年及之前互联网的使用明显不足,能够反映多源流框架中例如指标、政策建议、国民情绪等机制的资料明显短缺,因此,本文选取的案例均是2002年之后的案例。同时,为了确保揭开“黑箱”的准确性,本文参考了大量官方资料,例如全国人大常委会发布的有关刑法修改情况、审议结果的公报。

第三,修正案覆盖范围的全面性。为了检验多源流框架在纵向维度的解释力,案例选择覆盖了尽可能多的刑法修正案。在确保案例资料时效性、准确性、丰富性的前提下,案例选择同时覆盖了刑法修正案(五)到(十一)共7份修正案。

2.理论验证

本文在分析提炼前述7个案例的资料信息的基础上,将获得的内容进行类型化处理,并按照多源流框架进行了归类,最终得到下述理论验证结果(表2)。审视理论验证结果,可以得出如下初步结论:

表2 对7个刑法修正案例的多源流分析

其一,7个案例中均可清晰地观察到指标、焦点事件、反馈、政策建议、政策共同体、国民情绪等要素对议程设置的影响。这意味着,多源流框架总体上可以为不同时期、不同领域刑法修正议程设置逻辑的解释提供理论支持。

其二,7个案例间的焦点事件、反馈、政策共同体、国民情绪等要素几乎高度一致,即均受到焦点事件影响、都存在现行刑法适用困难的反馈、政策共同体都包括刑法学者、国民情绪都表现为支持。这意味着,这些要素对刑法修正议程设置具有普遍性的影响。

其三,E03、E04、E07等3个案例中,前置法动向、执政党理念、政治精英的推动等要素对议程设置的影响体现并不突出。这意味着,在特定领域罪名的修改中,指标、焦点事件、反馈、政策源流、国民情绪等要素便可能极大推动刑法修正的议程设置。

(二)单案例深描:非法植入基因编辑胚胎罪的多源流分析

多案例检验从一般意义上揭示了以多源流框架分析刑法修正议程设置的合理性。接下来本文将以非法植入基因编辑胚胎罪为例,以案例深描的方法,验证以多源流框架解释刑法修正议程设置逻辑的合理性。

1.问题源流:新型风险预警与既有刑法的不足

非法植入基因编辑胚胎入罪的问题源流主要体现在以下方面:

其一,对非法植入基因编辑胚胎行为的风险预警。近年来,基因编辑技术使人为控制基因表达成为可能,然而研究发现,基因编辑技术也蕴藏着巨大的风险。例如:第一,侵犯受试者个体法益的风险。即基因编辑技术“脱靶效应”对受试者个体的风险。实验表明,基因编辑有可能会对靶标序列之外的基因造成误伤,从而导致因基因突变引发的巨大生命健康风险。(38)于慧玲:《人类辅助生殖基因医疗技术滥用的风险与刑法规制》,《东岳论丛》2019年第12期,第167页。第二,侵犯人类共同法益的风险。包括对人类的物种尊严的侵犯,导致人类工具化,“遗传基因被他人决定与操纵,其本身仅仅是被当作‘工具’和‘手段’来利用而已”;(39)刘建利:《刑法视野下克隆技术规制的根据与方法》,《政法论坛》2015年第4期,第52页。对人类的自然发展法则和生命伦理底线的侵犯,冲击个体与人类命运共同体的同构性;(40)参见郑玉双:《生命科技与人类命运:基因编辑的法理反思》,《法制与社会发展》2019年第4期,第197-200页;吴庆懿、杨怀中:《人类生殖系基因编辑的伦理问题》,《自然辩证法研究》2020年第4期,第56-60页。因基因编辑技术尚不成熟而引发的尚不可知的对人类公共利益的其他威胁。第三,侵犯生物环境法益的风险。包括对物种多样性和生物完整性的破坏等。(41)肖显静:《转基因技术的伦理分析》,《中国社会科学》2016年第6期,第77-84页。因为无论前述哪种风险发生,都将对个体、社会造成极大的危害,所以生物学、医学、哲学、法学等多个学科不约而同发出了对非法植入基因编辑胚胎的风险预警,要求对此类行为予以规制。

其二,焦点事件“贺建奎案”。2018年11月26日,腾讯网、新浪网等媒体报道,南方科技大学副教授贺建奎宣布,一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于2018年11月在中国健康诞生。这对双胞胎的一个基因经过修改,使她们出生后即能天然抵抗艾滋病。(42)《世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生》,https:∥tech.qq.com/a/20181126/008118.htm;《世界首例基因编辑婴儿诞生!能天然抵抗艾滋病》,http:∥tech.sina.com.cn/d/f/2018-11-26/doc-ihmutuec3741230.shtml,2020年11月17日。“基因编辑婴儿事件”引起轩然大波:贺建奎以“反派”形象入选《自然》发布的2018年度影响世界的十大科学人物;(43)《〈自然〉年度十大人物:天才少年曹原居首,贺建奎来去匆匆》,https:∥www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2750105,2020年11月17日。多名医学、生物学专家提出质疑,认为实验可能会带来很多问题;(44)《国家自然科学基金委员会对贺建奎做法可能造成的后果担忧》,http:∥news.sina.com.cn/c/2018-11-30/doc-ihpevhcm4250502.shtml;《122位科学家联合声明:强烈谴责“基因编辑婴儿”》,http:∥news.sina.com.cn/c/2018-11-26/doc-ihmutuec3825023.shtml,2020年11月17日。广东省组建调查组调查表明,“基因编辑婴儿”严重违背伦理道德和科研诚信,严重违反国家有关规定;(45)《广东初步查明“基因编辑婴儿事件”》,http:∥www.xinhuanet.com/local/2019-01/21/c_1124020517.htm?baike,2020年11月17日。2019年12月,深圳市南山区人民法院一审公开宣判,贺建奎构成非法行医罪。(46)《“基因编辑婴儿案”贺建奎因非法行医罪被判三年》,https:∥www.chinacourt.org/article/detail/2019/12/id/4750322.shtml,2020年11月17日。从信息披露到贺建奎被判入狱,“基因编辑婴儿”事件让普通公众、立法机关首次感受到基因编辑和非法植入基因编辑胚胎的巨大风险,人们对非法植入基因编辑胚胎行为的担忧集中爆发。

其三,刑事司法的反馈显示,现行刑法无法直接规制非法植入基因编辑胚胎行为。“贺建奎案”发生以后,司法机关介入。虽然最终法院判定贺建奎构成了刑法第336条规定的非法行医罪,但非法植入基因编辑是否构成非法行医行为依然存在争议。反对意见指出:其一,针对尚未出生的人类胚胎进行编辑的行为并不必然构成行医行为,该行为具有生物实验行为的属性;(47)参见朱晓峰:《人类基因编辑研究自由的法律界限与责任》,《武汉大学学报》2019年第4期,第29页;王志祥、安冉:《涉基因技术行为的刑法规制问题研究》,《山东警察学院学报》2020年第2期,第9页。其二,非法行医罪属于情节犯,“情节严重的”方可入罪,“严重损害就诊人身体健康的”方可判处有期徒刑以上刑罚,而基因编辑胚胎行为本身并不必然意味着新生儿身体健康的严重受损。(48)王康:《“基因编辑婴儿”人体试验中的法律责任》,《重庆大学学报》2019年第5期,第139-140页。此外,对比《刑法修正案(十一)》非法植入基因编辑胚胎罪的罪状可以发现,非法行医罪所规制的主要是对人非法行医,并不包括对动物非法行医,因而无法包括将基因编辑、克隆的胚胎植入动物体的行为。修改前的刑法第336条面对非法植入基因编辑胚胎时显得无力。

其四,《民法典》《生物安全法》等前置法的出台。2020年5月28日,全国人大审议通过《民法典》。其第1009条规定,从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动,应当遵守法律、行政法规和国家有关规定。2020年10月17日,全国人大常委会通过《生物安全法》。其第34条第2款规定,“从事生物技术研究、开发与应用活动,应当符合伦理原则”;第40条规定,“从事生物医学新技术临床研究,应当通过伦理审查,并在具备相应条件的医疗机构内进行;进行人体临床研究操作的,应当由符合相应条件的卫生专业技术人员执行”;第82条规定,“构成犯罪的,依法追究刑事责任”。可见,《民法典》《生物安全法》为基因编辑生物技术研发行为确定了伦理准则、主体条件等基本规则。但是,这两种前置法并未规定如果这类行为构成犯罪应当如何处理。这要求刑法及时增加基因编辑相关条款来提升其保障前置法实施的能力。

2.政策源流:刑法学者提出入罪建议

政策诞生之前,政策思想在政策共同体中四处漂浮。(49)约翰·W.金登:《议程、备选方案与公共政策》,第111页。21世纪初,我国政策共同体便注意到了基因技术的风险,规制基因技术风险的政策思想自那时起便漂浮于政策原汤之中。其中,王灿发提出应当立法禁止会给生物安全、人类和环境造成极大危害的基因改变等生物技术;(50)王灿发:《创建框架性法规体系》,《国际贸易》2000年第7期,第16页。柯坚提出应当基于风险防范原则制定法律防范基因技术带来的生物安全风险;(51)柯坚:《论生物安全法律保护的风险防范原则》,《法学杂志》2001年第3期,第33-35页。陈颖健提出应当注意基因在人、动物、植物之间相互转移的风险;(52)陈颖健:《生物安全:人类健康和环境保护的新领域》,《求是》2004年第6期,第53页。王子灿提出应当在生物安全立法中关注基因技术的风险。(53)王子灿:《论生物安全法的基本原则与基本制度》,《法学评论》2006年第2期,第151-154页。在这一阶段,政策共同体初步认识到基因技术的风险,但尚未认识到基因编辑技术、非法植入基因编辑胚胎等具体行为类型可能存在的具体风险类型。关于基因编辑的政策思想此时依然属于宽泛的规制思想。

基因编辑技术的快速发展和贺建奎案的发生,促使政策共同体开始在政策原汤中摘取具体有用的政策思想。首先,对于贺建奎案的处理结果,政策共同体内部形成了较为统一的意见,认为应当对贺建奎定罪处罚。包括刑法专家陈兴良和医学专家周灿权、(54)《四问“基因编辑婴儿”案件》,http:∥yuqing.people.com.cn/n1/2019/1231/c209043-31529427.html,2020年11月18日。四川舟楫律师事务所40余名律师(55)《国内律师联名声讨“基因编辑婴儿”:建议司法机关介入》,https:∥www.sohu.com/a/277951982_114988,2020年11月18日。在内的各类人士均持此种观点。贺建奎案的主审法官实际上也采取了这种立场。其次,对贺建奎案处理依据的讨论引发了非法植入基因编辑胚胎行为是否合法的讨论,包括是否违反实定法和是否违反非实定法(如一般法理、自然法)的讨论。关于前者的讨论认为,由于刑法无明文规定,非法植入基因编辑胚胎并不违反现行刑法。(56)参见余秋莉:《论人体生殖系基因编辑行为的刑法应对》,《法律适用》2020年第4期,第26-27页;朱晓峰:《人类基因编辑研究自由的法律界限与责任》,《武汉大学学报》2019年第4期,第29页。关于后者的讨论认为,基于人的自然本性、预防社会风险的目的等多个方面的原因,非法植入基因编辑胚胎都应予以限制或者禁止。(57)参见孙海波:《基因编辑的法哲学辩思》,《比较法研究》2019年第6期,第116-119页;孙道锐:《基因编辑的法律限度》,《中国科技论坛》2020年第6期,第158页;郑玉双:《生命科技与人类命运:基因编辑的法律反思》,《法制与社会发展》2019年第4期,第194-201页。不过,这些讨论依然停留于对非法植入基因编辑胚胎行为的一般法理反思,并未讨论是否应当修正刑法对该类行为进行入罪处理。易言之,虽然政策共同体已经将对基因技术风险的关注逐步聚焦到基因编辑、非法植入基因编辑胚胎的范畴上来,但是依然没有归结到非法植入基因编辑胚胎是否入罪的问题上。

在前述基础上,刑法学者提出了具体的入罪建议。通过分析非法植入基因编辑胚胎等行为的风险以及现行刑法规范的不足,刑法学者们提出,贺建奎实施的非法植入基因编辑胚胎行为具有严重的社会危害性,鉴于现行刑法在面对该类风险时存在明显的不足,应当通过刑法修正的方式,新增相应罪名对该类行为予以处罚。其中,朱晓峰提出刑事立法应注意人类基因编辑研究自由的规范边界;(58)朱晓峰:《人类基因编辑研究自由的法律界限与责任》,《武汉大学学报》2019年第4期,第29页。王康提出可以增加“非法改造人类基因罪”;(59)王康:《“基因编辑婴儿”人体试验中的法律责任》,《重庆大学学报》2019年第5期,第143页。于慧玲提出可以增设“非法改变人类基因罪”等基因犯罪;(60)于慧玲:《人类辅助生殖基因医疗技术滥用的风险与刑法规制》,《东岳论丛》2019年第12期,第172页。周光权提出增设“非法从事人体胚胎实验、非法进行基因改良罪”。(61)《周光权:禁止对人体胚胎实施基因改良,确保中华民族安全繁衍》,https:∥news.tsinghua.edu.cn/info/1067/40433.htm,2020年11月18日。

总体上看,非法植入基因编辑胚胎行为应否入罪的政策源流经历了宽泛的规制思想到具体的入罪建议的过程。而最终对于政策建议产生最直接影响的,则是政策共同体中的刑法学者。结合《刑法修正案(十一)》的具体条文可以发现,“非法植入基因编辑胚胎罪”的最终表述与政策源流中的入罪建议具有高度关联性。

3.政治源流:执政党理念、政治精英、国民情绪的协同

非法植入基因编辑胚胎入罪的政治源流表现在以下方面:

第一,生物安全观的确立。2014年4月15日,中央国家安全委员会第一次会议召开,总体国家安全观得以确立。2020年2月,生物安全被纳入国家安全之中,生物安全观确立。执政党理念的变化使生物安全立法越来越受到政治上的重视,构成了非法植入基因编辑胚胎行为入罪的总体政治背景。

第二,习近平总书记反复强调重视生物安全和生物安全立法。政治精英是政治源流的重要影响因素。在现代中国,最典型的政治精英莫过于党和国家领导人。梳理习近平总书记有关生物安全的讲话可以发现,近年来,习总书记对通过立法、修法增强生物安全风险防御能力表现出坚定而强烈的意志。

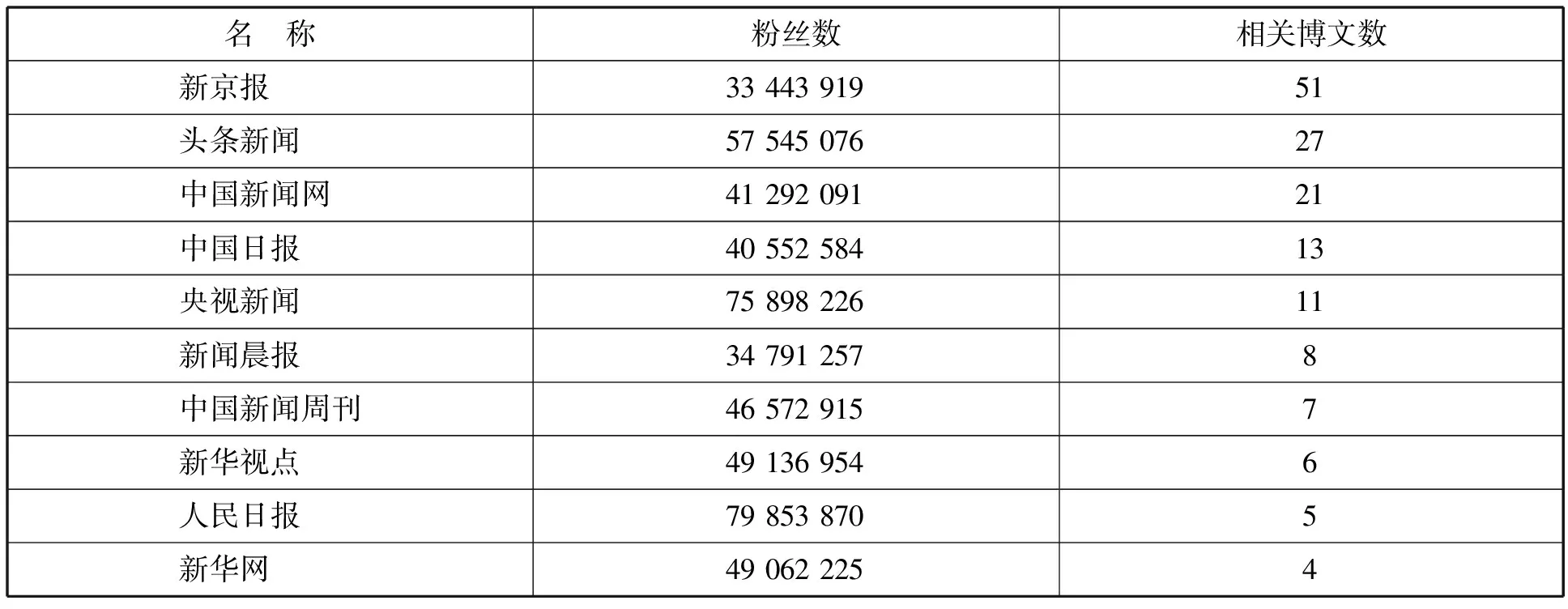

第三,国民情绪支持入罪。一方面,主流媒体承载的国民情绪要求禁止非法植入基因编辑行为。人民日报、新京报等媒体连续发布有关基因编辑事件的微博(表3),几乎无一例外地呼吁通过立法或者司法禁止非法植入基因编辑胚胎的行为。对新京报的统计显示,其报道内容多带有明显倾向性,中性倾向比例最高,占比50.9%,负面倾向比例次之,占比47.1%,正面倾向占比极低,仅2.0%。(62)王蕊:《科学传播视野下媒体微博对突发性事件的舆情响应研究》,《新媒体研究》2019年第24期,第4页。其中,负面评论主要是对“基因编辑婴儿”的批判,以及呼吁通过立法司法等途径避免此类行为再次发生。而中性评论也以制度建设和加强监管为主。此外,社交媒体上普通民众的情绪大多是对非法植入基因编辑胚胎行为的担忧,希望加强对该类行为的监管。统计显示,在公众参与“基因编辑婴儿事件”的微博评论中,除了事件描述类的名词,“谴责”“处罚”“底线”等与监管、规制相关的词汇高频出现。(63)邓雅楠:《社交媒体中的科学传播公众参与研究》,《科技传播》2020年第19期,第39页。虽然不排除公众情绪受主流媒体话语影响的可能,但这也在一定程度上显示出国民情绪内在的一致性。

表3 官方媒体微博关于“首例基因编辑婴儿诞生”发布梳理统计表(64)王蕊:《科学传播视野下媒体微博对突发性事件的舆情响应研究》,《新媒体研究》2019年第24期,第2页。(2018年11月26日0时至2018年12月2日24时)

4.政策之窗开启:问题之窗、政治之窗与政策溢出效应

问题源流或政治源流的改变是政策之窗开启的原因。(65)See Nicole Herweg,“Against All Odds:The Liberalisation of the European Natural Gas Market—A Multiple Streams Perspective,”J.Tosun,S.Biesenbender and K.Schulze,eds., Energy Policy Making in the EU, Landon:Springer,2015,p.90.对基因编辑技术风险的预警、贺建奎案、《民法典》《生物安全法》的出台充分暴露出现行刑法在预防基因编辑技术风险时的不足,“问题之窗”出现。同时,由于执政党理念、政治精英、国民情绪在规制非法植入基因编辑胚胎问题上高度一致,“政治之窗”出现。当问题之窗因为基因编辑的风险与刑法规范的不足而打开时,作为备选方案而提出的入罪建议同时也符合政治上的可接受性。问题之窗与政治之窗的相互关联极大地推动了政策议程的设置进度。

除此之外,非法植入基因编辑胚胎入罪的议程设置还受到“政策溢出效应”的影响。一是非法行医罪的溢出效应。为维护医疗秩序,我国刑法第336条规定了非法行医罪。受溢出效应影响,当新型的、可能危害医疗秩序的行为出现时,通过刑法规制该类行为便会获得议程设置的优先性。这也是将非法植入基因编辑胚胎罪列为刑法第336条(非法行医罪)之一款的原因。二是妨害传染病防治罪修正的溢出效应。新冠肺炎疫情爆发后,对现行刑法妨害传染病防治罪进行修改势在必行。非法植入基因编辑胚胎属于典型的生物技术谬用,与妨害传染病防治行为都属于危害生物安全的行为,二者具有内在的议题相关性和政策问题的同源性。当修改妨害传染病防治罪进入决策者视野时,非法植入基因编辑胚胎入罪成为议程的可能性同步提高。

5.政策活动家的推动

当然,政策之窗开启并不意味着议题绝对会进入政策议程。政策之窗出现后,政策活动家的推动对于议程设置十分重要。具有敏锐触觉的政策活动家积极推动政策备选方案与其他事物的结合:一是推动其备选方案与问题的结合,二是推动其备选方案与政治要求的结合。在非法植入基因编辑胚胎的议题上,可以看到,政策活动家对于前述两个方面的结合均有实质性的推动。一方面,政策活动家基于基因编辑技术的风险、贺建奎案等问题源流提出,应当增设非法改造人类基因罪等罪名,设置基因编辑研究的规范边界。另一方面,政策活动家在其政策建议中也特别注意到了党内决议、领导人讲话、国民情绪等政治因素。人大代表、刑法学者周光权的立法建议非常明显地体现了这两个方面的推动。在其立法建议中,周光权一方面明确了非法植入基因编辑胚胎的问题,另一方面引述了习近平总书记对生物安全立法的要求并明确提到“全球舆论一片哗然”“社会广泛质疑”等反映国民情绪的政治因素。毫无疑问,正是政策活动家的推动使非法植入基因编辑胚胎入罪进入刑法修正议程的可能性极大提高。

五、结论与讨论

如前所述,通过多案例的检验和单案例的深描可以发现,多源流框架在刑法修正的议程设置逻辑这一问题上具有解释力。如表2、图2所示,刑法修正的议程设置过程中出现了问题源流、政策源流、政治源流、政策之窗、政策活动家等多源流框架的核心要素,其议程设置逻辑与多源流分析框架保持了较高的一致性。

图2 多源流框架下非法植入基因编辑胚胎入罪的议程设置逻辑

与此同时,案例分析的结果显示,刑法修正的议程设置也存在其特别之处。这是刑法修正议程设置与一般议程设置的区别所在,也为理解当代中国公共政策的议程设置逻辑提供了新的智识启迪。这可以体现在以下方面:

其一,刑法修正问题的建构不仅取决于实害指标的变化,还受风险预警机制的影响。其理论启示是:一方面,应当修正多源流框架中指标的识别机制,注重从风险预警的角度审视公共政策的议程设置。尤其是,在观察医疗卫生、人工智能等新技术、新领域的公共政策时,应当对其可能引发的风险进行评估,并据此考虑是否构成政策问题。另一方面,应当注意从预防性公共政策的角度来理解刑法修正。所谓预防性公共政策,是指以预防风险发生为主要目的的政策。与回应性公共政策相区别,这类政策的问题源流主要偏向于对潜在风险的预警。如前所述,在医疗卫生、环境保护、恐怖主义犯罪等领域,由于个别犯罪行为的发生往往可能引发无法估量的危害,刑法不得不将其规制节点前移到实际危害发生之前,抽象危险犯、预备行为和帮助行为正犯化的立法例层出不穷。这种立法本质上遵循的是预防性公共政策的逻辑。

其二,刑法修正受前置法变动的影响颇为明显,这提示应当着重从法律体系、政策体系乃至国家治理体系的协调性的角度来审视议程设置逻辑。于刑法修正而言,这是刑法保持其与整体法秩序的协调性的必然要求。于一般公共政策而言,这是确保公共政策能够得到较好执行,尤其是实现部门协同的必要前提。以此为起点,可以发现一种保障性公共政策。这类公共政策是因应其他公共政策而出台,其目的在于为既有的公共政策提供保障。因此,相较于前置性公共政策,保障性公共政策因其保障目的而在其政策内容上具有一定的谦抑性。刑法便是一种典型的保障性公共政策。

其三,刑法修正政策源流的动向显示,刑法修正的备选方案在相当大的程度上受刑法学知识的影响。刑法修正备选方案的形成逻辑主要是两条线索的叠加。一是政策思想逐步凝练,并最终具体化为入罪建议的线索。二是刑法学者不断提出政策建议的线索。两条线索共同促成了政策源流的发展。其中,最核心的驱动因素是刑法学知识的创设和运用。这带来的启示是,观察政策源流应当聚焦于政策涉及领域的政策知识,一方面注重政策制定中知识的重要性,另一方面关注政策知识的局限性。

其四,在部分保护基本生活秩序的刑法修正活动中,执政党和政治精英的推动作用并不明显,预示着存在部分罪名,其修正议程设置的政治源流并不必然需要执政党和政治精英的亲自推动。其原因在于,刑法保护的部分生活秩序属于基本的生活秩序,这使得普通国民能够识别该类行为的非价性、能够判断应否对其出入罪,所以,刑法调整对这类行为的规制并不一定需要执政党和政治精英的推动,国民情绪等政治因素便可能推动刑法修正议程的设置。如前述多案例检验结果,嫖宿幼女罪、危险驾驶罪等罪名的修改议程中,国民情绪的影响比较明显,而执政党理念和政治精英等因素的推动作用并不突出。

总体上看,前述结论与讨论突显了本文的研究价值。一方面,弥补了刑法修正议程设置逻辑研究的缺失,将刑法修正的研究视野从条文评析拓展到“前决策”过程的阐释,对全面理解和评价刑法修正从而建构刑法修正的议程设置理论具有重要价值。另一方面,拓展了多源流框架的解释范围,实现了多源流分析框架面向法律制定尤其是刑法修正的发展,对于推进我国议程设置理论的进步具有重要价值。

当然,本文的研究同样存在局限。例如,多源流框架下的分析依然只是一种对政策议程设置逻辑的“过程素描”,其重点是对刑法修正的事实描述(甚至并不一定能够搜集和兼顾到刑法修正过程中的所有事实),缺少对刑法修正的价值上、规范上的指引。囿于篇幅限制,笔者不打算在本文对这一问题做具体展开,对于刑法修正应当考虑的基本要素以及刑法修正议程设置的规范框架,笔者将在后续研究中以专文进行讨论。