索绪尔与博杜恩语言学思想比较研究

2021-07-26肖娅曼应燕平

肖娅曼,应燕平

丹麦语言学家布龙达尔(Viggo Brondal)曾评价说,“我们不仅仅感谢索绪尔创立了新理论。还要感谢其他的学者,其中就有博杜恩·德·库尔德内”。(1)转引自杨衍春:《博杜恩·德·库尔德内语言学理论研究》,上海:复旦大学出版社,2010年,第167页。博杜恩·德·库尔德内(Baudouin de Courtenay)是波兰-俄罗斯著名语言学家,提出了“区分语言作为系统”的观点,(2)博杜恩的学生ЛВ谢尔巴等认为,索绪尔理论中的语言和言语概念就是依据博杜恩提出的“区分语言作为系统”及“语言作为活动”的观点,参见杨衍春:《博杜恩·德·库尔德内语言学理论研究》,第167-168页。但笔者在博杜恩的《普通语言学论文选集》(杨衍春译,桂林:广西师范大学出版社,2012年)中并未找到这样的内容。我们说博杜恩是现代语言学的先驱之一是恰当的,但就此认为博杜恩是“结构语言学的先驱之一”,(3)“博杜恩·德·库尔德内常常被称为结构语言学先驱之一”,参见杨衍春:《博杜恩·德·库尔德内语言学理论研究》,第2页。则不符合事实。然而目前国内有学者接受这种观点,甚至认为“索绪尔的主要理论原则不是他的独创或首创”。(4)李葆嘉:《现代语言学理论形成的群体模式考察》,《外语教学与研究》2013年第3期,第324页。因此,对索绪尔与博杜恩的语言学思想进行比较与分析,厘清二者之间的理论纠缠,这在今天十分必要。

一、索绪尔与博杜恩语言学思想的“纠葛”

索绪尔(Ferdinand de Saussure)作为现代语言学之父,他的结构主义语言学理论被认为引起了整个世界的“革命性范式转换”。(5)这应该说是20世纪结构主义运动的共识。现代西方哲学教材、语言哲学教材、文艺理论教材都有论述,如陈嘉映在其《语言哲学》(北京:北京大学出版社,2003年,第71页)中就说,索绪尔“作为一门新兴人文科学的开创者,他对语言哲学的影响以及对一般哲学思考的影响都极为广泛、深刻”;英国著名学者特伦斯·霍克斯在其《结构主义和符号学》中(瞿铁鹏译,上海:上海译文出版社,1987年,第8页)认为,“结构主义基本上是关于世界的一种思维方式”;朱立元主编的《当代西方文艺理论》(上海:华东师范大学出版社,1997年,第228页)在述及结构主义文论的理论背景时,首论“索绪尔语言学理论带来的革命性范式转换”。但长期以来对索绪尔的语言学理论存在一些不同论调,比如博杜恩的学生波利万诺夫(Е.Д.Поливанов)说索绪尔的理论跟他老师相比,并无什么“新内容”;(6)转引自杨衍春:《博杜恩·德·库尔德内语言学理论研究》,第167-168页。而我国也有学者认为,“如果克鲁舍夫斯基不是英年早逝,如果博杜恩的学生谢尔巴们将老师的遗著编成全面阐释现代语言学的专著,那么现代语言学鼻祖的桂冠也许不会落在索绪尔的头上”;(7)李葆嘉:《语言学大师之谜和心理索绪尔》,赵蓉晖编:《索绪尔研究在中国》,北京:商务印书馆,2005年,第75页。博杜恩著作《普通语言学论文选集》的译者也声称“索绪尔的思想和博杜恩·德·库尔德内的语言观之间有众多可圈可点的相似之处”。(8)所谓“相似之处”,指语言和言语、符号性和系统性、静态和动态(即共时、历时)、类比性联想和邻接性联想(即句段关系、联想关系)、语言的外部历史和内部历史(即外部语言学、内部语言学)。参见博杜恩·德·库尔德内:《普通语言学论文选集》,“前言”,第10页。索绪尔与博杜恩理论的关系,是可以通过严肃的学术讨论来弄清的,如果深入研究索绪尔和博杜恩的著作就会发现,博杜恩语言学理论没有索绪尔那样的理论体系及其最为核心、深刻的语言学思想——符号价值系统观,而这正是索绪尔全力阐述的语言本质观。据笔者观察,几乎所有论及索绪尔与博杜恩关系的学者,也都无一字涉及索绪尔的这一核心思想,因此认为索绪尔思想与博杜恩相比并没有新内容的观点,实际上完全没有根据。

俄罗斯语言学家阿普列祥(Ю.Д.Апресян)认为,“索绪尔和博杜恩的语言理论框架虽然存在惊人相似,但清晰阐述语言新观点和研究语言新方法的荣誉还是属于索绪尔”。(9)转引自杨衍春:《现代语言学视角下的博杜恩·德·库尔德内语言学思想》,桂林:广西师范大学出版社,2014年,第203页。杨衍春也承认“博杜恩·德·库尔德内虽然注意到语言的符号性与线条性,偶然性与抽象性特征,但他没有像索绪尔那样,对语言的符号性质,它的线条特征、任意性或者偶然性进行详细解释和阐述,将语言符号性视为语言学的重要问题之一进行研究”,“索绪尔的语言符号学观是深层次的”。(10)杨衍春:《现代语言学视角下的博杜恩·德·库尔德内语言学思想》,第190页。这些学者研究比较索绪尔、博杜恩理论的异同,比之不经深入考察研究的非学理性批评更严肃认真,但仍然认为索绪尔与博杜恩之间有惊人的相似,二者的区别仅仅在于是否展开了研究、阐述是否清晰这种量的区别上,未能认识到索绪尔理论与博杜恩语言见解之间的本质区别。

博杜恩和索绪尔曾共同出席学术会议,并且有书信来往。从二人的文章中,可以看出他们互相之间都非常欣赏。博杜恩1888年一篇评论自己学生克鲁舍夫斯基(Н.В.Крущевский)的长文中,提到索绪尔十余次,都是对索绪尔的赞赏。由于索绪尔《普通语言学教程》(以下简称《教程》(11)现有编辑本《教程》,1916年出版,由索绪尔学生沙·巴利和阿·薛施霭在索绪尔去世后,根据搜集到的索绪尔三次授课的学生课堂笔记编辑而成,我国有高名凯译本(北京:商务印书馆,1999年);笔记本《教程》,是埃·孔斯坦丹听索绪尔第三次授课时的笔记,它未经任何改编,反映索绪尔上课的真实面貌,我国有张绍杰译本《普通语言学教程:1910—1911索绪尔第三度讲授》(长沙:湖南教育出版社,2001年)、屠友祥译本《索绪尔第三次普通语言学教程》(上海:上海人民出版社,2002年)。此外有《普通语言学手稿》(下文简称《手稿》),根据20世纪50年代和90年代发现的索绪尔手稿整理出版,我国有于秀英译本,由南京大学出版社2011年出版。)被视为现代语言学诞生的标记,书中一些广为人知的重要术语,被认为早在博杜恩论著中出现,于是博杜恩弟子中出现了“现代语言学之父”的荣誉本该属于博杜恩而非索绪尔的意见。在笔者看来,这个说法足见对博杜恩和索绪尔都缺乏了解。博杜恩虽然比索绪尔年长,但他1929年去世时索绪尔已经离世16年,也就是说,博杜恩是看到了巴利、薛施霭的编辑本《教程》(1916)的,如果他认为索绪尔抄袭了他的成果,不用他学生发声,他自己早就发声批评了。读了博杜恩《普通语言学论文选集》就会知道,他批评人不留情,上批他非常尊敬的历史比较语言学大师施莱赫尔(August Schleicher),下批他自己的学生、波兰语言学家克鲁舍夫斯基——被索绪尔认为是19世纪末“最接近语言理论研究的人”,(12)博杜恩·德·库尔德内:《奥古斯特·施莱赫尔》《尼古拉·克鲁舍夫斯基,他的生活及其科学著作》,《普通语言学论文选集》上,第5-12、97-140页。其中就有批评克氏抄袭他的观点的内容。而我国质疑索绪尔理论原创性之人,还举索绪尔早年曾发生抄袭风波,以及索绪尔三次授课没留下一页讲稿,以影射奠定索绪尔地位的《教程》也涉嫌抄袭。虽然澄清此事对证明索绪尔理论的原创性非常重要,但为避免文章枝蔓,笔者将另行文讨论,这里仅指出一点:所谓索绪尔早年的抄袭风波,不是索绪尔的污点,倒是语言学史上的一个污点。

博杜恩视野开阔,博学、敏锐、富有批判精神,是19至20世纪在语言理论研究上难得一见具有不少真知灼见的学者。比之同时代的语言学家,他在具体研究中思考到许多语言学重大问题,但大多为顺带提及,十分零散,与索绪尔理论发生关系的内容也相当模糊,更不成体系,因而他的语言学理论与索绪尔理论超越时代的深度及崭新的系统性无法相提并论。

索绪尔1894年写信给他的学生、同事、法国著名历史比较语法学家梅耶(Antoine Meillet),信中说“流行的专业术语荒诞不经”,他“一个都不赞成”,“必须革新”,为此“不得不写成一本书”。从中可以看出,索绪尔对语言学理论是有系统全面的考虑的。从1907年开始,索绪尔三次讲授普通语言学课程,每一次讲授的内容都不同,且一次比一次更为系统、深刻。现存索绪尔的信件和文稿已经表明,他对语言的性质和术语的采用都曾苦苦思索,因为他进行的是“一场为更新这门科学的基本概念而进行的斗争”,(13)以上参见费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学手稿》,西蒙·布凯、鲁道尔夫·恩格勒整理,“编者前言”,第6、4页。这是一个异常艰难的思考过程,更新讲稿就是其思考前进的表现。索绪尔第一次讲授普通语言学课程时,没有语言(langue)、言语(parole)的区分,他第二次授课(1908—1909)时才区分开,(14)信德麟:《索绪尔〈普通语言学札记〉(俄文本)评价》,《国外语言学》1993年第4期,第10页。而索绪尔一整套术语所反映的崭新语言观正源于他日益深刻的哲学思考。

说索绪尔理论来自博杜恩,是由于对索绪尔语言学思想缺乏系统深入的了解。深入分析比较博杜恩和索绪尔就会发现,博杜恩的论述不可能直接导致现代语言学,因为他没有系统深入的语言学思考,更无哲学高度和深度的思考,而索绪尔则是系统地批判几千年的语言观,从哲学认识论的高度,以“价值系统二元论”为基础,创建了一个崭新的理论体系。从这一角度说,在《教程》发表100年后的今天,世界语言学界还没有理解索绪尔。

总之,索绪尔和博杜恩语言学思想的关系问题,提出已近百年仍没有得到解决,这既为怀疑、否定索绪尔的巨大贡献留下隐患,更是对21世纪面临重大突破需要索绪尔理论指引的语言学非常不利。为了有直观的了解,本文以下将对索绪尔与博杜恩理论的关系做一番认真梳理。

二、索绪尔、博杜恩的理论框架

索绪尔的语言学著述(无论生前发表与否)都不仅具有原创性,而且非常注重系统性,这一点早在他的成名作《论印欧系语言元音的原始系统》已经体现出来,索绪尔的这种系统观,后来被概括成结构主义。结构主义的一个显著特点是二元对立,也就是无论多么复杂的系统,都被视作是两两组合的层级结构,这一结构主义特点是博杜恩不具备的。

由A,B两种零件的仿真优化结果可得,带检测夹具方式的零件加工质量成本控制方法提高了零件加工精度,降低了制造成本。

博杜恩比索绪尔年长12岁,一些问题思考在前,对索绪尔有启发十分自然,但这并不等于受启发者的理论就不具有独创性。完整地比较索绪尔和博杜恩的语言学论述,会发现他们确有相同或近似的术语,但理论框架不同,语言观甚至是尖锐对立的。有不少学者指出,博杜恩往往是谈及某个语言问题顺带谈及自己的看法。(15)其实博杜恩被认为“顺带提及”的看法,也大多与索绪尔理论无关,是后人犯逻辑错误,把不同问题搅和起来了。如索绪尔提出语言学的对象是语言,并以此为起点区分了语言-言语、共时-历时这两对重要概念,《普通语言学教程》绪论部分第三章以“语言学的对象”为标题,且第一节为“语言;它的定义”。而博杜恩的著述中的“语言就是研究对象”,则是他在谈论“必须有一本跟踪不同国家、不同民族、在不同语言学领域的研究成果”(博杜恩:《普通语言学论文选集》上,第91-92页)的新杂志时说的一句话,与语言-言语的区分无关。所以,博杜恩、索绪尔各自的论题根本不同,是后人偷换了论题。从博杜恩《普通语言学论文选集》中即可以清楚看到,博杜恩的语言学见解往往针对具体语言问题而发。例如,博杜恩虽然十分推崇施莱赫尔,但对施莱赫尔把语言学视作自然科学,认为“语言是有机体”并把语言按植物学那样进行分类(谱系树)的做法表示反对,为此博杜恩做出了自己的语言学分类,也形成了不少看法,但都缺乏专门系统深入的思考。而索绪尔对“流行的专业术语”是“一个都不赞成”,彻底否定而“必须革新”,为此他“不得不写成一本书”以建构新的语言学理论体系。因而,博杜恩尽管也表现出对传统观念的冲破、革新以及不盲从权威的学术态度,但却没有索绪尔那种对传统语言学理论体系彻底革新的全盘思考。索绪尔至少从1891年开始,直至他于1913年去世,二十多年的时间里,一直在从哲学认识论高度系统深刻地批判传统语言观,同时建构着他的语言学理论——符号价值系统。

(一)结构主义特点的有无

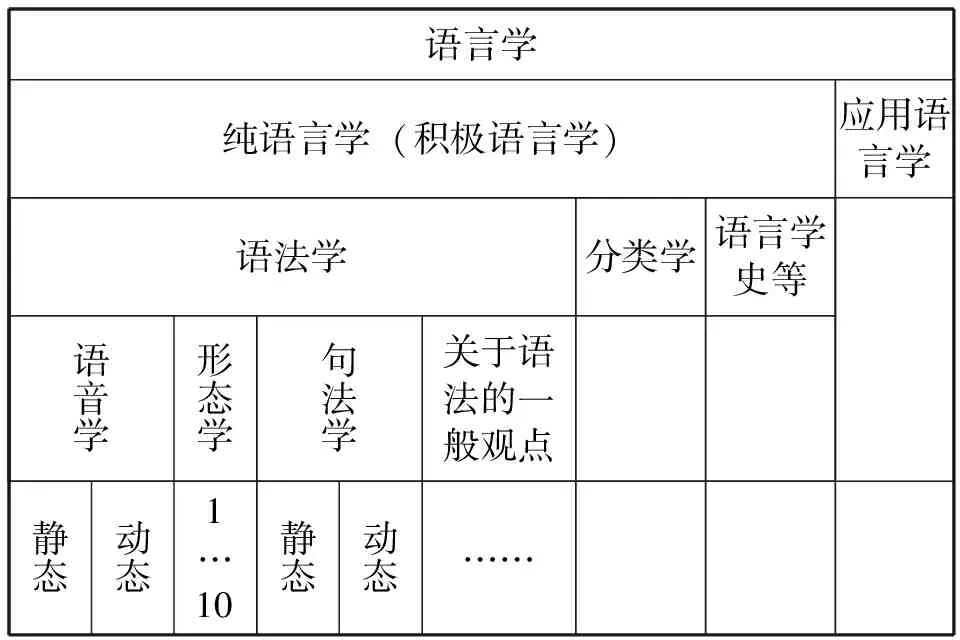

从博杜恩的著述看,从他1868年开始学术生涯以来,只是在早年(集中在70年代)以教学大纲的方式谈论过对语言学的整体看法,后来未再有集中的谈论。综合他这一时期撰写的《有关语言学和语言的若干一般性见解》(1871)、《适用于一般性的雅利安语,尤其是斯拉夫语的普通语言学教学大纲》(1876)等文章,可以整理出博杜恩的语言学框架。他把语言学分为:纯语言学和应用语言学。“纯语言学”又被他称为“积极语言学”,但按照他的惯常做法,没有给积极语言学下定义,只是说积极语言学内部包括语法学、分类学,以及语言学史及其教学法。(16)博杜恩·德·库尔德内:《普通语言学论文选集》上,第37页。这个划分没有二元对立的结构主义特征,而且看不出明确的划分标准。索绪尔以他的编辑本《教程》、笔记本《教程》和《手稿》,清晰地给出了自己的语言学理论框架。他首先将语言学区分为:内部语言学和外部语言学。索绪尔作此区分,是要用“外部语言学”这个术语,将与语言的内部组织和语言系统无关的一切“排除出”他要研究的对象——语言(内部语言),(17)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,岑麒祥、叶蜚声校注,第43-46页。这是第一个二元对立。以此为前提,索绪尔建构的语言学理论层级框架,每一层都是严格的二元对立。将索绪尔与博杜恩的语言理论框架以表格对比如下:

通过对比可以直观看到,索绪尔的框架体现出典型的结构主义特点(二元对立),博杜恩则没有这样的整体特点。博杜恩框架的第一个分叉与索绪尔的看似相同,但实际不同。因为博杜恩的“应用语言学”是研究“纯语言学的材料用于其他科学领域中的问题”;(18)博杜恩·德·库尔德内:《普通语言学论文选集》上,第25页。而索绪尔的“外部语言学”是指跟语言系统内部构造无关,而与其他学科(历史、地理、文化、生理、物理……)发生关系的语言研究,就此而言,二者比较接近,但仅此而已。索绪尔框架的第二个分叉,是语言、言语的二元对立,这是关于语言的社会性和个别性的对立,而博杜恩的第二个分叉却是标准含混不清的三分,看不出与索绪尔理论的联系。也就是说,从理论框架言,二者并没有阿普列祥所说的“惊人相似”。

博杜恩框架

索绪尔框架

在二人的理论框架中,索绪尔的“共时-历时”一对概念是从其“静态-演化”这对概念过渡而来,因与博杜恩“静态-动态”类似而有某种联系。(19)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,第117-119页。从已知材料来看,这个区分为博杜恩先提出。他在1876年的两份教学大纲的语音学和句法学里作出了这样的区分,语音学:Ⅰ音素的静态性(生理学、形态学),Ⅱ音素的动态性(语音学历史、词源部分);句法学:静态(1.短语和句子及句子部分的类型;2.短语、句子及句子部分的意义),动态(短语、句子及句子部分的起源)。但他没有在这两份教学大纲中专门就“静态”“动态”给出定义,而是在1877年的教学大纲的“语音规律”章节下说:“静态是研究语言的平衡规律,动态是研究在时间上的运动规律、语言的历史运动规律。”(20)以上参见博杜恩:《普通语言学论文选集》上,第38-41、46-47、58、66页。此后,博杜恩零零星星又提到“静态”“动态”,也主要是就语音问题而言。也就是说,博杜恩静态、动态的划分,是一个比较感性的具体区分,不是理论思考,也不具有普通语言学的理论意义。而索绪尔区分共时、历时,是要把语言学从历史主义引向共时语言系统研究,建立结构主义语言学和符号学,其理论意义判然有别。

相比博杜恩,同时期德国历史比较语言学理论家保罗(Hermann Paul)的观点,可能对索绪尔更有启发。保罗在他1880年出版的著作《语言史原理》中,将语言的“一般原理科学”分为两类:历史语法和描写语法,并指出前者研究一种或数种语言在语法方面的短期变化和长期演变;后者则对在一个特定时刻某一语言集体内通用的语法形式及关系的总和进行研究。(21)参引自裴文:《索绪尔:本真状态及其张力》,北京:商务印书馆,2003年,第120页。保罗的这个划分及其定义,具有相当的普通语言学性质,也与索绪尔共时、历时的区分十分接近,所以语言学史家科尔纳(Konrad Koerner)在他的《赫尔曼·保罗与共时语言学》一书中认为,保罗在《语言史原理》中的有关论述影响了索绪尔。(22)Konrad Koerner, “Hermann Paul and Synchronic Linguistics,” in E.F.K.Koerner, ed., Toward a Historiography of Linguistics, Amsterdam: John Bejamins, 1978, pp.84-89.但保罗的出发点是反对历史比较方法以外的任何方法,而索绪尔则认为研究共时的语言系统,是理解和研究历史语法的基础。实际上,共时、历时的区分相对浅显明白,因为早在1660年,巴黎出版的传统语言学经典著作《普遍唯理语法》(23)安托尼·阿尔诺、克洛德·朗斯诺:《普遍唯理语法》,张学斌译,长沙:湖南教育出版社,2001年。与历史比较语言学的对立,就是共时语言学(普通语言学)与历时语言学(演化语音学)的对立。这个区分之所以十分重要,是因为它与语言、言语的区分直接相关。有人说索绪尔“语言”“言语”的区分来自博杜恩,是不是这样呢?

(二)语言、言语区分的有无

在索绪尔语言学框架中,“语言”“言语”是最为核心的区分,二者形成对立,索绪尔称之为语言学(内部语言学)的“第一条分叉路”。(24)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,第42页。而博杜恩的框架则看不到“语言”“言语”的根本对立,在他的著述中,此二术语常常同时出现而没有明显差异,例如他在《论语言现象的心理基础》(1903)一文中说:“人类语言、人类言语只能在大脑中存在。”博杜恩没有对“语言”“言语”作区别性定义,但确有某种区分,归纳博杜恩的所有并列、对举,他似乎是作了生理、心理的区分,把与生理活动相关的称为“言语”,把与心理相关的称为“语言”,如他在《论与人类相关的发音领域的语言逐渐人类化的一个方面》(1905)中说:“外部言语越来越走向表面,内部语言思维越来越走向深入。”(25)博杜恩·德·库尔德内:《普通语言学论文选集》下,第327、380页。所谓“外部言语越来越走向表面”,指人类发音部位从像动物那样的深喉部发声,越来向上部、前部即舌尖方向移动;而“内部语言思维越来越走向深入”则指人的思维越来越抽象化。这与索绪尔“语言”“言语”的区分完全不同,在索绪尔那里,“大脑中存在的”是“语言”而非“言语”,“言语”是可以经验到的语言的产品,是指“那些使它归属于其他制度,即多少依靠人们的意志的制度”(26)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,第39页。的语言材料,而这种“归属于其他制度的”语言材料是异质的、任何学科都可以拿来研究的对象,只有同质的、任何其他学科都无法研究、唯有语言学才能研究的对象才是索绪尔所说的“语言”。

博杜恩虽然没有专门就语言、言语作区别性定义,但他在1870年谈到过语言的定义:“我提出以下语言定义:语言是肌肉和神经的有规律行为的、可听见的结果。或者,语言是分节音和有意义音素及借助于民族感觉联系在一起谐音的综合体(感觉和无意识概括的单位集合),归属于以共同语言为基础的范畴和种属概念中。”(27)博杜恩·德·库尔德内:《普通语言学论文选集》上,第36页。这个定义突出的是语言的生理学特点和音义联结的民族性基础,这正是索绪尔所说的异质的、不属于内部语言学而属于外部语言学的研究对象。因而所谓索绪尔关于语言、言语的区分来自博杜恩的说法,完全是缺乏对索绪尔的了解所致。

从索绪尔的理论框架可以看到,索绪尔通过共时、历时的区分,一方面把“言语”从语言学研究中排除出去,另一方面把历时语言学也排除了出去,而专注于学术史上从未有过的研究对象——语言,因为在索绪尔看来,过去的语言研究要么是为了语言学以外别的目的,要么是与别的学科有交叉——博杜恩的语言观正是如此,而索绪尔要建立的语言学是前无古人的,他所定义的语言学“唯一的、真正的对象”,是“就语言和为语言而研究的语言”。(28)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,第323页。世界语言学正是因为索绪尔的区分和界定,由此转向了共时语言系统的研究。从索绪尔《教程》发表后世界语言学的走向看,结构主义语言学的三大流派(布拉格音位学派、哥本哈根语符学派、美国描写结构主义学派)和乔姆斯基的生成语法学派,是沿着索绪尔的“语言”方向发展,而功能主义语言学则是沿着“言语”的方向发展,但无论哪一阵营,整个语言学都是沿着索绪尔开辟的共时语言学的方向发展,尽管在对“语言”性质的看法上大相径庭。世界语言学界赞同索绪尔的划分,却并不真正理解索绪尔的“语言”观——符号价值系统思想的深刻性和超前性。也正因此,才有人会认为索绪尔的语言学理论来自博杜恩。

罗马尼亚语言学学者伊尔丹(Iorgu Iordan)和苏格兰语言学学者奥尔(John Orr)都认为,虽然索绪尔的理论与他的许多同时代人的著作会遇到相似之处,但索绪尔集中了一些语言世界正在形成的想法,从而形成了一个完整而连贯的系统,因而索绪尔语言学理论的原创性是无可争辩的。哥德尔(R.Godel)也指出:“索绪尔对语言的态度是一种哲学的态度,而不是一种经验主义的态度。”(29)参引自Koerner, “Hermann Paul and Synchronic Linguistics,” pp.100, 92.这些评价是公正的,的确有一些人只注意到索绪尔理论与同时代人这点或那点的相似,却没能认识到那些看似相似的说法和术语,在本质上根本不同,甚至是对立的,正如哲学家和农夫用了同一个词,而其内涵却并非一致。下面我们将从哲学认识论的高度,分析索绪尔的“语言”观——语言是一个纯粹的价值系统,以理解索绪尔思想的原创性、深刻性、超前性,及其与博杜恩语言观的根本对立。

三、深刻理解:索绪尔的“符号价值系统”观

从编辑本《教程》、笔记本《教程》和《手稿》看,索绪尔的语言学理论是一个完整严密的系统,尽管直至他去世尚未完全搭建好,有些思想虽呼之欲出却还未赋予它一个明确的术语。索绪尔语言学理论分两层:表层,即所谓结构主义理论,其中有一套我们熟知的术语;深层则是语言学至今未能认识的符号价值系统思想。表里两层密切相关,如果不能理解索绪尔理论的深层,实际也不能明了其理论的表层。从理论上看,索绪尔理论的深层与博杜恩没有任何牵连,而索绪尔理论的表层与博杜恩或别的学者发生牵连的术语,由于其内涵为其深层理论所规定,实际上并没有牵连。亦即,索绪尔与博杜恩的语言观判然有别,二人的理论发生纠缠的只是术语,而那些看似相似的术语的内涵因为未能被深刻理解,才会发生把没有纠缠的理论纠缠在一起的事情。“语言是一个纯粹的价值系统”(30)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,第118页。是索绪尔语言学的精髓,它是索绪尔哲学认识论高度的语言本质观,只有理解了索绪尔的这一思想,才能真正理解索绪尔一整套术语的内涵,也才能理解索绪尔思想的深刻性及其理论的原创性。

(一)价值系统观与组合系统观

(二)消极符号观与积极符号观

索绪尔的“符号”是被系统规定的消极要素,这一点虽然已为学人普遍了解,但并不等于被完全理解。消极要素首先意味着语言是价值系统,且这个系统不可能是一个个单独的词先先后后组合而成的。虽然大家一般认同索绪尔的消极要素观,也知道符号与系统的互相规定关系,但同时也存有另一个根深蒂固的观念,就是认为最初每一个词都有着自己的含义,这样的词多了就组成语言系统。这是一种视词先于语言系统的观念,也就是视词为积极要素,它否定索绪尔语言符号的消极要素观,也就否定了符号价值观。认为索绪尔的signe来自博杜恩的символ,实际就是把尖锐对立的新旧语言观混为一谈,其问题出在不追究符号为什么是“消极”的——博杜恩所理解的“符号”不是“消极的”,而是“积极的”,也不在意符号的“同质性”问题,未能理解索绪尔的“语言是一个纯粹的价值系统”思想,更没有从哲学认识论高度关注过索绪尔反复强调的“符号”的能指、所指二要素同质、异质问题。也因此无论他们讨论还是不讨论语言的起源问题,无一例外都认为语言是为反映或表达什么而产生,亦即:预设了语言反映或表达的对象在语言产生前已预先存在,而索绪尔对此则秉持“这正是我们一向否定的”(36)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学手稿》,第199页。批判态度。

(三)两种任意性与两种价值系统

索绪尔理论的深刻性与超前性,一言以蔽之,即“语言是一个纯粹的价值系统”。索绪尔的整个语言学理论框架都为此而搭建,所有术语的内涵(概念)都被它所规定。认识到这一点,所有关于索绪尔与博杜恩理论以及地位关系问题的质疑,会自然消解。虽然我们已有系列论文(37)肖娅曼:《纯粹任意性原则与纯粹的价值系统——纪念〈普通语言学教程〉发表90周年》,《四川大学学报》2006年第6期,第77-82页;肖娅曼:《索绪尔符号学的认识论基础——〈普通语言学手稿〉研究》,《社会科学研究》2015年第3期,第155-161页;肖娅曼:《索绪尔符号“价值”系统理论在21世纪的发掘与超越——纪念〈普通语言学教程〉发表100周年》,《四川大学学报》2015年第6期,第5-18页。讨论这一重大问题,但为明确认识索绪尔与博杜恩语言学思想的本质区别,这里仍有必要对索绪尔的符号价值系统思想及其哲学认识论基础作简要阐述。

索绪尔的语言学思想可以概括为两点:第一,语言是符号系统;第二,语言是纯粹的价值系统。“语言是符号系统”意即语言不是“分类命名集”(38)索绪尔:《普通语言学教程》,第100页。(索绪尔给传统语言观的定性),也可换个说法:符号不是词。“符号”和“词”这两个术语隐含着两种尖锐对立的语言本质观:前者是被系统规定的消极要素,后者则是语言集合体里的积极要素。“符号系统”观视语言是由互相规定的消极要素——符号构成,每一个符号处于变动不居、互相规定和被规定的状态就是“消极”的含义。亦即按索绪尔的定义,符号必定是系统中的消极要素,由于它随系统变化而变动不居,有如汇率系统中货币的价值由变动不居的汇率系统决定,而非由其自身决定,因此索绪尔将符号系统定性为价值系统。

我们熟悉“符号系统”与“消极要素”的内在联系,也知道索绪尔符号的任意性原则,但理解却限于棋局那样的符号系统:每个棋子都是消极要素,行棋过程中,每个棋子的价值是变动不居的,每个棋子能指(棋子材质)、所指(棋子功能)的关系完全是任意的。然而,都遵循任意性原则、都有消极性,语言符号系统和棋局、交通信号灯这样的符号系统怎么区别?一当提出这样的问题,就会一步步发现,索绪尔的“任意性”原则分为:一般任意性和纯粹任意性。一般任意性指结合的任意性,纯粹的任意性则事关结合的前提——能指、所指的来源问题。符号价值系统也随之区分为一般价值系统和纯粹的价值系统。(39)一般任意性/纯粹任意性、一般价值系统/纯粹的价值系统,前三个术语为笔者据索绪尔思想提出。前一对概念的提出,是为区别于索绪尔的另一对相关概念:绝对任意性(不可论证)/相对任意性(相对可以论证);提出“一般价值系统”(索绪尔称“价值系统”),是便于与“纯粹的价值系统”形成一对概念。这两对概念与普遍知道但很少被提及的“同一性”,是一个问题的不同方面。

(四)两种对立的认识论与两种对立的语言产生观

索绪尔明确说过,“语言这样的符号系统中,……同一性的概念常与价值的概念融合在一起”,而具有同一性的符号系统就是“纯粹的价值系统”。“同一性”问题,在《教程》中的经典表述是“语言符号是一种两面的心理实体”。(40)以上参见索绪尔:《普通语言学教程》,第156、101页。在《手稿》中,“同一性”问题成为索绪尔从哲学认识论高度着重论述的“二元同质论”。所谓“二元”即指符号的能指、所指两个要素,亦即“两面的心理实体”之“两面”。“二元同质论”针对着传统的“异质反映论”,(41)关于“二元同质论”,参见费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学手稿》,第4-7页。与之相对的“异质反映论”,是笔者据索绪尔的思想而概括。它们实质上是两种对立的语言产生观。从根本上说,“二元同质论”和“异质反映论”是两种哲学认识论在语言产生观上的体现。下面是索绪尔为形象说明两种对立的语言产生观而作的示意图:(42)图1为索绪尔原图,参见《普通语言学手稿》,第199页。图2为索绪尔原图,参见《普通语言学教程》,第157页,而上面、左面文字为笔者据索绪尔表述所加。

图1 传统语言产生关系式 图2 索绪尔语言产生关系式

图1反映自古以来唯一的语言产生观,它将词的音义分别预设为“是预先确定了的东西”,(43)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程:1910—1911索绪尔第三度讲授》,第152页。由此把语言的产生视作预先存在的声音,对预先存在的世间万物的反映——两个异质物的结合。这样产生的语言(词)必定是孤立地一一先后产生,语言也就是词的汇集。每个词分别被它反映的事物所规定,是不被语言集合体规定的积极要素,这就是哲学认识论的“异质反映观”。

图2体现索绪尔崭新的语言产生观。索绪尔指出:“在语言出现之前”,万物和声音是如星云一般“模糊不清”,“飘浮不定”,图中A、B区域所示为语言产生前的状态,亦即语言产生前没有任何预先存在的规定性。就语言是如何产生的,索绪尔在此提出了超越时代、迄今未被深刻理解的语言产生观:语言的产生,不是使已然清晰的一个个物体或观念和一个个声音简单任意结合的问题(一般任意性),而是一个纯粹任意创造(纯粹任意性)的过程:万物与(原始)人的声音“按本质来说是浑沌的”,“它们的结合必然导致各单位间彼此划清界限”,它们“在分解时不得不明确起来”。(44)以上引文参见索绪尔:《普通语言学教程》,第157-158页。这里索绪尔是就理性主义的语言产生观而言,未说“万物”,但他在《普通语言学教程》第100页谈到“名称与事物的联系”,笔者在此将索绪尔的思想合并到一起。这是说,语言产生前没有界限清晰的万事万物,也没有什么语音系统,语言的产生是人的“内在精神”将外部世界和人的声音由浑沌状态分解,同时二者(能指、所指)相互结合,由此产生出了一个互相规定的符号价值系统。所谓“纯粹的任意性”即指没有任何预先的规定性,所谓“同一性”指在没有任何预先的、外在的规定性的情况下,能指所指都产生于“内在的精神领域”,即二元同一的(非甲反映乙),因而是同质的,而这样产生的符号系统就是纯粹的价值系统,这就是索绪尔哲学认识论高度的“二元同质论”。(45)以上参见费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学手稿》,第3-7页。

以“纯粹的任意性”产生的二元同质的“纯粹的价值系统”,比较棋局和交通信号灯系统,它们的能指/所指在结合前已然预先存在,它们的任意性只是结合的任意性即一般任意性,它们的能指/所指不是同质的,而是异质的(外在于内在精神),因而这样的符号系统是一般符号系统,唯有语言系统是纯粹的任意性原则创造的“纯粹的价值系统”。(46)具体论述请参肖娅曼《索绪尔符号学的认识论基础——〈普通语言学手稿〉研究》,《社会科学研究》2015年第3期,第155-161页。

索绪尔曾指出:“假如概念成为语言价值之前在人类心智中是预先确定了的,必然会发生这样一种情况,要素在一种语言和另一种语言之间将会是完全对应的。”(47)费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程:1910—1911索绪尔第三度讲授》,第152页。今天地球上的所有语言,能找出一个语言的词汇系统与另一个语言的词汇系统是对应的吗?找不出。所有语言都如索绪尔所说,是由纯粹的任意性原则产生的纯粹的价值系统,所有语言的要素都是被系统规定的消极要素。以汉语为例,汉语产生于我们先祖对当初生存状态的认识与切分,古汉语不是越早越简单(为世间万物一一贴标签),而是越早越浑沌(情景意浑然一体),越是晚近分化越厉害,无论语音系统、语义系统、语法系统的发展都是这样的规律,这实际验证了索绪尔的思想:语言系统来自浑沌的分化,所以语言符号才是被系统规定的消极要素。索绪尔的语言学框架与一整套概念(非术语),都互相规定,纯粹的任意性规定着语言符号的同质性与消极性,也规定着“语言是一个纯粹的价值系统”。由此可知,索绪尔与博杜恩的理论属于两个不同的时代。

结语:尚未被深刻理解的索绪尔

索绪尔是一位具有哲学意识、能够站在哲学认识论高度思考语言本质的语言学大师,他发现了传统语言观的致命弱点,并建构起深刻的、超越时代的语言符号价值系统理论。然而时至今日,尽管《教程》四分之一篇幅都在谈“价值”,编辑本《教程》中有“语言的价值”专章、《手稿》的第一部分专论语言符号系统的“消极要素”的来源,以及消极要素与语言的同质性、符号的两种任意性、纯粹的价值系统等问题的内在联系,但索绪尔的哲学思想并未被语言学界关注和理解。在语言学界中,日本学者丸三圭三郎已经意识到索绪尔所批判的“语言命名”观即“分类命名集观”(nomenclature)的本质是:认为“先有事物,然后才有符号”。他还特别注意到索绪尔关于语言产生的论述:“将所指与能指联接起来的图式,并非原初的图式。”(48)“引文”是丸三圭三郎摘自索绪尔编辑本教程的话(丸三圭三郎:《索绪尔的思想》,东京:岩波书店,1981年,第146页),中文为魏育邻在《如何理解索绪尔的任意性》(《解放军外国语学院学报》2005年第1期,第25页)一文中所译。但丸三未能将“原初图式”与能指、所指的“同一性”“纯粹的任意性”“纯粹的价值系统”等联系起来,最终没能充分理解索绪尔的深刻思想。1991年出版的《索绪尔:符号、系统及任意性》一书中也提到丸三已经注意到的语言产生图,(49)David Holdcroft, Saussure:Signs, System, and Arbitrariness, New York: Cambridge University Press, 1991, pp.112-115.但作者没有意识到索绪尔在这里是谈能指、所指的来源,语言符号系统之所以是消极要素构成的有机系统的原因问题,其理解甚至不如丸三深入。2015年出版的一本从现象学角度研究索绪尔的专著中也注意到,索绪尔反对语言的产生有赖于“事先给定的对象”,认为“相对于现实”语言具有“自主性”。(50)Beata Stawarska, Saussure's Philosophy of Language as Phenomenology, New York: Oxford University Press, 2015, pp.34, 23.可惜作者同样未能抓住要害——“语言是一个纯粹的价值系统”这一精髓,最终该书似乎对索绪尔的许多术语和说法都提到了,一些认识也超过了把索绪尔思想等同于博杜恩观点的水平,但却因为把索绪尔思想弄得支离破碎而无法准确深刻地理解索绪尔。

哲学界有人对索绪尔理解比较深入,陈嘉映即指出:“任意性原则主要还不是说施指对所指是任意的,这一原则更深的内容是说:在施指之前和之外,并没有边界明确的所指。语言不是简单地为已经现成存在的事物或现成存在的概念命名,而是创造自己的所指。”(51)陈嘉映:《语言哲学》,北京:北京大学出版社,2003年,第75页。这段话在理解索绪尔的纯粹任意性方面很到位,可惜哲学研究未能更进一步,未能将纯粹任意性与“消极要素”系统来源论、符号的能指所指“二元同质”论等联系为一个整体,因而与索绪尔“语言是一个纯粹的价值系统”的精髓没有发生关系,也就未能真正深刻地认识索绪尔的语言理论体系。

索绪尔的“纯粹价值系统”观,其解释力与深刻性、超前性如果能被深刻理解,那么他和博杜恩的“纠缠”就会自然消解。博杜恩的创新侧重具体问题,索绪尔则是系统性地开创,他的结构主义不仅仅是在语言学领域,还引起了整个世界“革命性的范式转换”。博杜恩可以被认作是现代语言学先驱之一,索绪尔则是现代语言学、结构主义、符号学的创始人,二人的理论并非在同一层次、也非属同一时代,索绪尔理论的系统性、深刻性和超前性迄今无人能及,其“语言是一个纯粹的价值系统”的思想,将成为21世纪语言学取得重大突破、开创新纪元的理论基础。