对耕地抛荒问题的原因调查与对策分析

——以安徽省寿县双桥镇为目标区域

2021-07-24周醒醒

周醒醒 周 正

(1.安徽大学 安徽合肥 230601;2.安徽财经大学 安徽蚌埠 233030)

近年来,关于“土地抛荒”“土地撂荒”的事件屡屡见诸报端。2021年1月20日新华每日电讯发表了题为《村里抛荒的地真不少》的报道,对耕地抛荒的总体状况与主要特点进行介绍。此外,安徽、湖南、江西、浙江等地的地方新闻网站也对当地耕地抛荒的发生及解决情况进行了报道。本文将以安徽省寿县双桥镇为分析目标区域,结合全国关于耕地抛荒问题的报道,对发生于寿县双桥镇的耕地抛荒问题进行调查,并结合对耕地抛荒命题的理论分析,对发生于该地的耕地抛荒问题提出解决对策。

1 土地抛荒问题概述

关于耕地抛荒的概念,目前学界并没有达成共识。依据世界粮农组织(FAO)的观点,耕地连续5年未进行农业生产即可认定为抛荒。国内学者基于我国的农业传统和农业生产规律,在确认耕地抛荒时并未在“未进行耕作的时间”这一要件上如世界粮农组织般严格。有的学者主张耕地一年未进行农业生产即可认定为抛荒[1];有的学者认定农业生产中一季未进行农业生产即可认定为抛荒,即耕地季节性抛荒[2];甚至有学者认为,农业生产劳动力未与土地充分结合即可构成土地抛荒,即隐性抛荒[3]。本次调查针对的是冬小麦生产季节的耕地抛荒问题,属于季节性抛荒。

改革开放以来,我国发生过两次较为严重的耕地抛荒现象。第一次属于国家宏观经济政策问题导致的耕地抛荒,第二次则是由于经济和农业种植结构问题导致的耕地抛荒。在20世纪90年代,因国家课以农业税,农民税负过重,严重挫伤了农民种地的积极性。2006年,农业税被取消后,国家开始向农业提供补贴,以提振农民种地积极性。但是由于各种原因的出现,耕地抛荒问题并未被遏制,本次调查所针对的耕地抛荒在历史阶段上属于由于经济和农业种植结构问题导致的耕地抛荒。

针对耕地抛荒的产生原因及影响,目前学界主要有两种观点。一种观点主张耕地抛荒问题的发生是农业生产力发展的一种必然结果,其本质是现行的农业生产体制没有能够适应农业生产力的发展。对于耕地抛荒,可以将农民从土地上解放出来,推动城镇化的发展的同时也可以推动土地制度的改革,进一步适应农业生产力发展的需求。另一种观点则是从农村发展和粮食安全出发,认为耕地抛荒会导致农村劳动力大量外流,造成农村“空心化”,并导致粮食危机。本文将围绕耕地抛荒发生的现实原因展开调查,具体的影响将围绕调查结果进行阐述。

2 以“耕地抛荒”为中心的田野调查

2.1 调查设计

本次调查的区域位于安徽省寿县双桥镇,以双桥镇各行政村为基本调查单位,以双桥镇尚庙村为中心,同时兼顾其他村落进行走访调查。

本次调查的内容主要包括三个方面:一是对区域内冬小麦种植时节土地抛荒的原因进行调查;二是对农民的收入与冬小麦种植收获情况的关系进行调查;三是收集区域内人员关于增加冬小麦种植积极性、稳定冬小麦种植面积的意见和看法。

本次调查的方式主要包括两个方面:一是对调查范围内的农民进行访谈;二是对调查区域内的抛荒土地、水利设施等进行实地勘察。

2.2 对耕地抛荒的现实原因的调查

2.2.1 农户家庭务农收入期望值不高

在现行的农业经营体制下,农户家庭是从事农业生产最基本的单位。农民通过参与农业生产获取收益,维系个人及家庭成员的日常生活所需。因此,农业生产的收益是农户家庭最为关心的问题,也是分析耕地抛荒问题首先需要调查的问题。

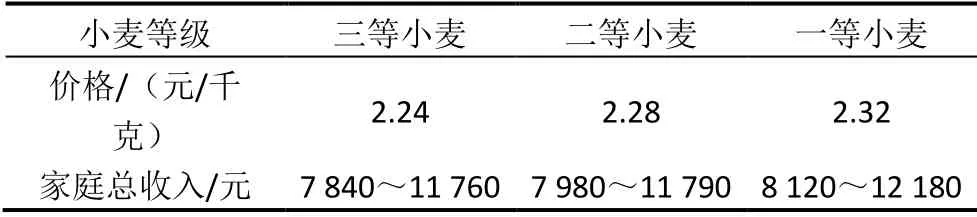

首先,从收入端来看,冬小麦收入水平较低。在调查区域内,户均拥有土地面积在10 亩~15 亩之间,冬小麦亩均产量为350 kg。按照安徽省农业农村厅执行的冬小麦托市收购价计算农户收入,一季冬小麦的收入水平如表1。

表1 一季冬小麦的收入水平

从表1来看,由于户均拥有土地面积较少,一季冬小麦的总收益并不高。

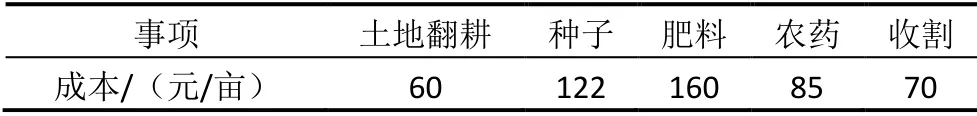

其次,从成本端来看,冬小麦种植成本较高。冬小麦成本包含诸如种子、农药、化肥等农资成本,以及土地翻耕、收割等耕作成本。在不考虑人工成本的情况下,一季冬小麦的固定成本如表2。

表2 一季冬小麦的固定成本

即使按照一等小麦计算家庭收益,在不考虑人工成本的情况下,一季冬小麦的净利润为3 150 元~4 725 元。而且一季冬小麦的生长周期为7 个月左右,在这7 个月内需要不断进行田间管理,如果按照劳动力市场一般水平将劳动力成本计算在内,则农民种植一季冬小麦的净收益将会再被大幅压缩。

最后,农业生产风险水平较高。调查区域内的气候属于亚热带季风气候,降水集中在夏季。在冬小麦的生长期内,尤其是秋季小麦刚刚播种下去和春季小麦复苏季节降水较少,容易因干旱影响小麦生长。此外,农作物病虫灾害也是造成小麦减产的重要原因。依据在调查区域内经营的国元农险《安徽省小麦种植补充保险条款》的规定,每亩小麦保险金额为230 元,对农民的吸引力度不大,农民投保率并不高。

综合以上三个方面可以发现:一方面,从收入和成本两端可以计算出调查区域内一季冬小麦的利润空间并不大;另一方面,冬小麦种植存在诸多风险。在两个方面的共同作用下,农户家庭对种植冬小麦的收入期望值并不高,农户种植的兴趣不大。

2.2.2 集体经济发展羸弱

在现行的农业生产模式下,农户家庭和集体经济之间是存在分工的。其中,农户家庭是从事农业生产的基本单位,这种类似于小农经济的生产模式存在着天然的诸如规模小、组织程度低、抗风险能力差等问题,而这些问题需要集体经济来进行补正。但是调查区域内的集体经济组织发展程度较低,未能履行在现行农业经营体制下集体经济需要完成的工作。

第一,集体经济公共产品提供不足。农业生产的基本单位是农户家庭,这种生产模式在坚持精耕细作的同时也因为家庭规模太小,无法承担诸如道路、水利设施等公共产品的修建和维护,这个问题需要集体经济来补正。但是由于调查区域内集体经济发展羸弱,导致区域内道路、引水渠、水闸等农业配套设施的修建被动依靠外来投资,甚至集体无法提供修建服务。

第二,集体经济公共服务提供不足。首先,在以农户为基本生产单位的经营模式下,分摊在单位土地上的劳动力是富裕的,这在支持农业可以进行精耕细作的同时也导致了这种农业生产方式具有保守性。为应对农业生产中面临的水、旱、病虫灾害,通过集体对农民开展针对性教育,改良传统农业种植模式,推动农业科技的应用是必要之举。但是由于调查区域内集体经济发展羸弱,农民只能被动听从在集市上售卖农资的商家的建议来改善田间管理。其次,农业机械的普及极大地提升了农业生产力,在调查区域内尤其表现为联合收割机团队跨区域进行收割作业。这种收割方式帮助农民从传统的收割、晾晒、归仓的模式中解脱了出来。但是联合收割的模式也需要当地在油料、信息、维修等方面的配合,而类似的公共服务在调查区域内并不存在,联合收割团队的油料、维修等服务全靠团队自己解决,限制了机械化团队的效率。

第三,缺乏产业链,农民收入渠道单一。家庭生产模式具有天然的低商品化率的劣势,这需要集体经济帮助家庭延长产业链,提高农产品的附加值。但是由于调查区域内集体经济发展羸弱,农民只好被迫直接出卖粮食这类基础农产品,附加值极低。同时,农业生产具有极强的季节性。在农闲时分,农民拥有较多的时间可以从事其他劳动获取收入,但是由于集体经济发展不足,导致无法扩展农民的收入渠道,影响了农民家庭收入水平的提升。

2.3 对农民收入与冬小麦质量、产量关系的调查

在走访过程中发现,农民的收入与小麦的产量、质量呈正相关,且产量与质量也呈正相关。即在某一季的小麦生产中,若该季小麦的产量、质量都比较理想,农民的小麦没有遭受病虫害并且顺利归仓,则该季小麦收购价可以达到较高水平。若该季小麦的质量、产量较差,即该季小麦遭受到了病虫害或者在归仓中遭到雨淋虫咬导致产量或者质量较低,那么该季小麦的价格也将相对较低。

这是因为在小麦产量、质量都比较理想的年份,虽然中国小麦市场供需相对平衡,但是由于小麦最低收购价制度的托底作用,并不会出现“谷丰伤农”的情况,反而由于小麦质量和产量较好,小麦价格可以维持在一个相对较高的水平,进而使得农民收入较高。但是在小麦产量、质量不甚理想的年份,遭受到病虫害或者归仓不顺利的小麦难以制成面粉或其他高附加值产品投放市场,而只能用于生产饲料或者其他低附加值产品,市场对小麦的收购意愿不大。虽然市场中小麦供给下降,但是小麦价格由于质量问题并不会维持在较高水平,农民需要承受小麦价格、产量双下降带来的损失。

3 应对耕地抛荒问题的对策建议

通过对上述关于耕地抛荒问题的调查结果的分析可以得出如下的结论。

第一,农产品的产量、质量与农民的收入水平在政府托市收购制度的支持下呈正相关,政府应当坚持托市收购制度并逐步加大对农产品的补贴力度,将市场力量和政府力量结合起来,以提升农民的收入水平。

第二,推动农业经营体制的完善是从根本上解决耕地抛荒问题的策略。这就要求在把握农业生产力快速发展、城镇化快速推进、信息化水平不断提升的基础上,关注农民的诉求和农业农村发展现状,尝试利用土地经营权流转进一步解放农村的生产要素,使得农业经营体制更好地适应未来农业发展需要。基于此,可有以下建议。

3.1 充分尊重农民的理性选择,调动农民生产积极性

3.1.1 尊重没有意愿从事农业生产的农民的自主择业的结果

对于已经决定放弃从事农业生产的农民,政府和集体应当尊重其已经做出的决定。同时,积极和这部分农民取得联系,弄清其对于土地的安排,确认其是否已经与其他农户达成关于土地经营权流转、代耕的协议。对于那些已经对土地进行抛荒的农户,要及时落实《农村土地经营权流转管理办法》的要求,将该户信息在农村土地承包信息应用平台上进行维护和更新,帮助其土地经营权实现流转,提高土地利用率。

3.1.2 从三个方面向有意愿从事农业生产的农民提供帮助

第一,为这部分农民从事农业生产提供便利,增加其农业收入。其一,坚持并提高农产品托市收购制度力度,稳步、适度提升农产品最低收购价与农业补贴水平,提升农民从事农业生产的直接收入;其二,组织“农业课堂”“庄稼医院”,集中提供农技培训,以及病虫自然灾害、天气等农业情报,向其农业生产提供技术支持;其三,村集体牵头,对于农业灌溉、作物机械化收割等服务实施集中采购,提升农户的议价能力,降低农业种植成本。

第二,及时了解这部分农民对于土地经营权流入的意愿,用好农村土地承包信息应用平台,保证有意愿扩大种植面积的农户及时获取土地经营权流转信息。

第三,利用好农闲季节,组织农闲时分农民的劳务输出,拓宽这部分农民的收入渠道,提高其收入水平。

3.2 政府应加大对于农村地区的投入力度

针对集体经济发展羸弱的现状,各级政府应当贯彻落实乡村振兴战略规划,持续加大对农村的各项投入,主动担起公共产品和公共服务提供者的任务。

第一,政府应当按照计划,加大财政投入力度,按照统一标准与要求,稳步推进国家标准农田建设:实现到2022年,建成10 亿亩高标准农田,以此稳定保障1 万亿斤以上粮食产能;到2035年,通过持续改造提升,实现全国高标准农田保有量进一步提高的目标,推动农业生产能力提升[4]。

第二,政府持续推动农村人居环境和生活基础设施的改善。通过加大对农村道路、电信、自来水、厕所改造、危房改造等工程的投入,缩小城乡间的生活差距,提升农村生活质量,让农村留得住人、住得舒心。

3.3 集体经济利用好土地经营权流转契机实现自身发展

集体经济在新的时代背景下,应发挥好土地经营权流转改革红利,放活土地这一生产要素,坚持城乡融合发展逻辑,遵循引入—内生逻辑培育和发展新型农业经营主体,促进集体经济的发展。

第一,通过引进外部资本、技术、人才,增加农业生产要素供给,优化农业生产管理水平,提高农业生产效率。同时,搭建起与外部对接的桥梁,将市场需求与当地产业对接起来,推动农产品深加工,提升农产品附加值。结合当地特色发展一、二、三产业,带动当地整体发展。

第二,推动土地经营权流转,实现土地适度集中,由集体经济牵头,培育当地新型农业经营主体,克服外来工商资本在当地农业生产领域的不足,将当地的发展成果留在当地,增强当地的内生发展动力。