3D打印导板辅助成人肘内翻畸形截骨矫正△

2021-07-23曾纪焕李小丹董谢平

曾纪焕,李小丹,肖 强,董谢平

(1.江西省人民医院骨科,江西南昌 330006;2.江西卫生职业学院助产系,江西南昌 330052)

儿童骨折多发生在上肢,其中又以肱骨远端骨折最为多见,儿童时期肱骨远端骨折的漏诊、误诊或不适当诊治常导致创伤性肘内翻畸形的发生,其发生率可高达30%[1]。严重的肘内翻畸形不但影响美观,也可导致肘关节不稳定、肱三头肌撞击、尺神经麻痹等问题,需考虑手术治疗[2]。肱骨远端外侧楔形截骨矫形是目前治疗肘内翻畸形的主要方法,能否在术中实现精确截骨是影响手术疗效的重要因素。既往临床实践中主要依靠术者经验完成截骨操作,截骨的准确度有限。近年来随着数字医学的发展,3D打印技术已广泛应用于骨科临床实践,其中手术导板的应用最为广泛,国内外已有将3D打印导板应用于肘内翻截骨矫形的相关报道[3,4]。本研究回顾性对比分析了本院骨科采用传统方法及3D打印导板辅助成人肘内翻畸形矫正的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)既往有肱骨远端骨折病史;(2)临床肘关节X线片证实为肘内翻畸形;(3)年龄≥14周岁,X线片上肱骨远端骨骺线闭合。

排除标准:(1)先天性骨骼发育异常、骨代谢性疾病导致的肘部畸形;(2)14周岁后发生骨折后畸形愈合而导致的肘内翻畸形。

1.2 一般资料

2011年1月1日—2017年12月31因创伤性肘内翻畸形在本院行截骨矫形的患儿共25例,其中,2014年1月1日以前收治的14患者采用术前测量的方法确定截骨部位和截骨角度,术中根据术者经验进行截骨,纳入传统组;2014年1月1日以后收治的患者11例,均通过术前设计、制造的3D打印截骨导板辅助截骨,纳入导板组。两组患者术前一般资料见表1,两组患者在年龄、性别、体质指数(body mass index,BMI)、侧别和损伤至手术时间方面的差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究获医院伦理委员会批准,所有患者均知情同意。

表1 两组患者一般资料与比较

1.3 手术方法

所有患者均行臂丛阻滞麻醉,患者仰卧位,上臂近端安装气囊止血带,外展位于手术台。常规消毒、铺巾。行肱骨远端外侧切口,显露肱骨远端外侧面。

传统组:在术前确定好健侧提携角及患侧内翻角后,术中主要根据术者经验完成截骨,用微型摆锯紧贴截骨面完成肱骨远端远近侧截骨,取出截下的楔形骨块,对合远近段截骨面,纠正内翻畸形;克氏针临时固定,取长度合适的重建钢板(康辉公司),固定肱骨远端截骨。

导板截骨组:术前双侧肘关节薄层CT扫描,将患者的CT数据导入三维重建,测量健侧提携角(α),患侧内翻角(β),计算截骨角度(γ),确定截骨线,设计生成完整的截骨导板模型。按1∶1的比例打印得到患侧肱骨远端模型及截骨导板实体。

实际手术中安装截骨导板,确认其锚定牢固后,通过其上下端的定位孔打入2.0 mm克氏针,固定截骨导板。以截骨导板的截骨面为参照,用微型摆锯紧贴截骨面完成肱骨远端远近侧截骨,取出截下的楔形骨块,对合远近段截骨面,纠正内翻畸形;克氏针临时固定,取长度合适的重建钢板(康辉公司),固定肱骨远端。C形臂X线机透视下确认肘内翻畸形矫正满意及钢板、螺钉位置良好,关闭切口。

术后均使用可调式肘关节支具保护肘关节4周。

1.4 评价指标

记录两组患者围手术期资料。肘关节功能采用Mayo肘关节功能评分(Mayo elbow performance score,MEPS)评价临床效果[5]。行影像检查,测量肘部提携角,评估截骨愈合。

1.5 统计学方法

采用SPSS 13.0统计学软件进行数据分析。计量数据以±s表示,资料呈正态分布时,两组间比较采用独立样本t检验,组内两时间点比较采用配对T检验;资料呈非正态分布时,采用秩和检验。计数资料采用x2检验或Fisher精确检验。等级资料两组比较采用Mann-whitney U检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 围手术期情况

两组患者均顺利完成手术,术中均无桡神经损伤。两组患者围手术期资料见表2。导板组手术时间、术中失血量均显著优于传统组,差异有统计学意义(P<0.05);但两组间切口长度、术中透视次数、住院时间的差异无统计学意义(P>0.05)。切口愈合方面,传统组14例中,甲级愈合13例,乙级愈合1例;导板组11例中,甲级愈合9例,乙级愈合2例;两组间差异无统计学意义(P=1.000)。两组患者均未发生切口深部感染和症状性血栓等并发症。

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

images/BZ_40_204_647_529_714.pngimages/BZ_40_529_647_790_714.pngimages/BZ_40_790_647_1056_714.pngimages/BZ_40_1056_647_1190_714.pngimages/BZ_40_204_780_529_846.pngimages/BZ_40_529_780_790_846.pngimages/BZ_40_790_780_1056_846.pngimages/BZ_40_1056_780_1190_846.pngimages/BZ_40_204_913_529_979.png手术时间(min)术中失血量(ml)住院时间(d)images/BZ_40_529_913_790_979.png89.93±15.07 134.43±37.35 9.14±1.79images/BZ_40_790_913_1056_979.png63.91±8.67 92.27±14.89 9.36±1.96images/BZ_40_1056_913_1190_979.png<0.001 0.048 0.772

2.2 随访结果

所有患者均获得12个月以上随访,平均随访时间(18.17±5.65)个月。随访过程中,两组患者肘关节功能逐步改善,外观畸形显著矫正。两组均未发生再次损伤,无再次手术翻修。

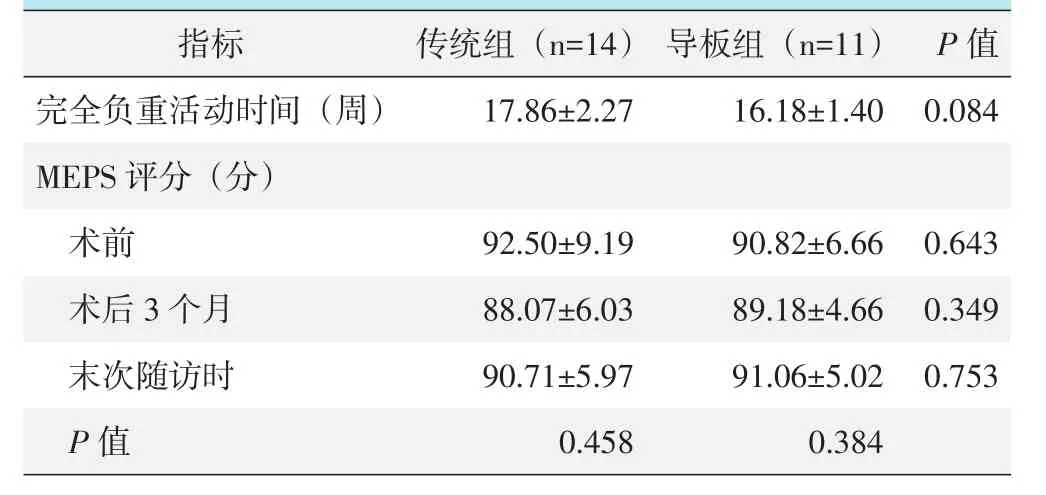

两组随访资料见表3,导板组恢复完全负重活动时间早于传统组,但差异无统计学意义(P>0.05)。术后3个月两组MEPS评分均稍下降,但各时间点两组MEPS的变化均无统计学意义(P>0.05);同一时间点,两组间MEPS评分的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

images/BZ_40_204_1949_580_2016.pngimages/BZ_40_580_1949_827_2016.pngimages/BZ_40_827_1949_1077_2016.png16.18±1.40 17.86±2.27images/BZ_40_1077_1949_1192_2016.png0.084images/BZ_40_204_2082_580_2148.pngimages/BZ_40_1077_2082_1192_2148.pngimages/BZ_40_580_2082_827_2148.pngimages/BZ_40_827_2082_1077_2148.pngimages/BZ_40_204_2215_580_2281.pngimages/BZ_40_580_2215_827_2281.pngimages/BZ_40_827_2215_1077_2281.pngimages/BZ_40_1077_2215_1192_2281.png完全负重活动时间(周)术前末次随访时images/BZ_40_580_2347_827_2414.pngimages/BZ_40_204_2347_580_2414.png92.50±9.19 90.71±5.97images/BZ_40_827_2347_1077_2414.png90.82±6.66 91.06±5.02 0.643 0.753images/BZ_40_1077_2347_1192_2414.png

末次随访时,传统组14例中,4例双侧肘提携角完全对称,6例患侧提携角稍小于健侧,4例患侧提携角明显小于健侧;11例双侧肘关节及前臂活动度完全对称,3例患侧活动度稍小于健侧;14例完全恢复术前运动与劳动能力。导板组11例中,8例双侧肘提携角完全对称,3例患侧提携角稍小于健侧;10例双侧肘关节及前臂活动度完全对称,1例患侧活动度稍小于健侧;11例完全恢复术前运动与劳动能力。

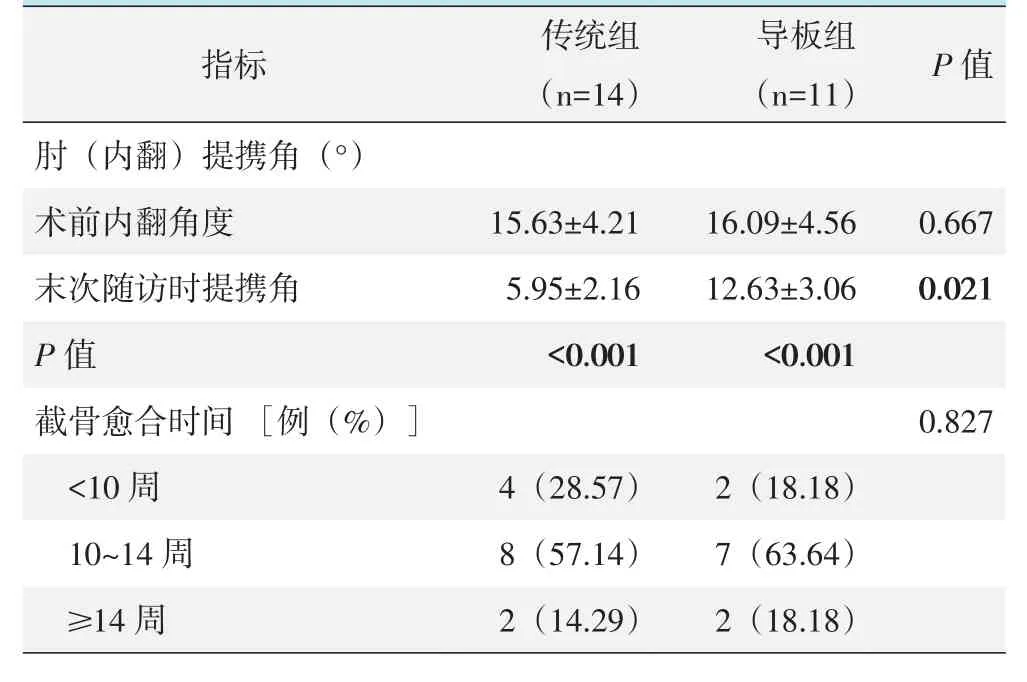

2.3 影像评估

两组患者影像评估结果见表4。与术前相比较,末次随访时两组患者肘内翻角均恢复为提携角,矫正25°以上。术前两组间内翻角的差异无统计学意义(P>0.05),末次随访时,导板组的提携角显著大于传统组(P<0.05)。两组截骨处均骨性愈合,两组截骨愈合时间的差异无统计学意义(P>0.05)。

表4 两组患者影像评估结果()与比较

表4 两组患者影像评估结果()与比较

images/BZ_40_1293_647_1715_763.pngimages/BZ_40_1715_647_1923_763.pngimages/BZ_40_1923_647_2139_763.pngimages/BZ_40_2139_647_2276_763.pngimages/BZ_40_1293_830_1715_896.pngimages/BZ_40_1715_830_1923_896.pngimages/BZ_40_1923_830_2139_896.pngimages/BZ_40_2139_830_2276_896.png0.021images/BZ_40_1293_962_1715_1029.pngimages/BZ_40_1715_962_1923_1029.pngimages/BZ_40_1923_962_2139_1029.pngimages/BZ_40_2139_962_2276_1029.png5.95±2.16 0.827images/BZ_40_1293_1095_1715_1161.png12.63±3.06images/BZ_40_1715_1095_1923_1161.png肘(内翻)提携角(°)末次随访时提携角截骨愈合时间 [例(%)]10~14周images/BZ_40_2139_1095_2276_1161.pngimages/BZ_40_1923_1095_2139_1161.pngimages/BZ_40_1293_1228_1715_1294.pngimages/BZ_40_1715_1228_1923_1294.png8(57.14)images/BZ_40_1923_1228_2139_1294.png7(63.64)images/BZ_40_2139_1228_2276_1294.png

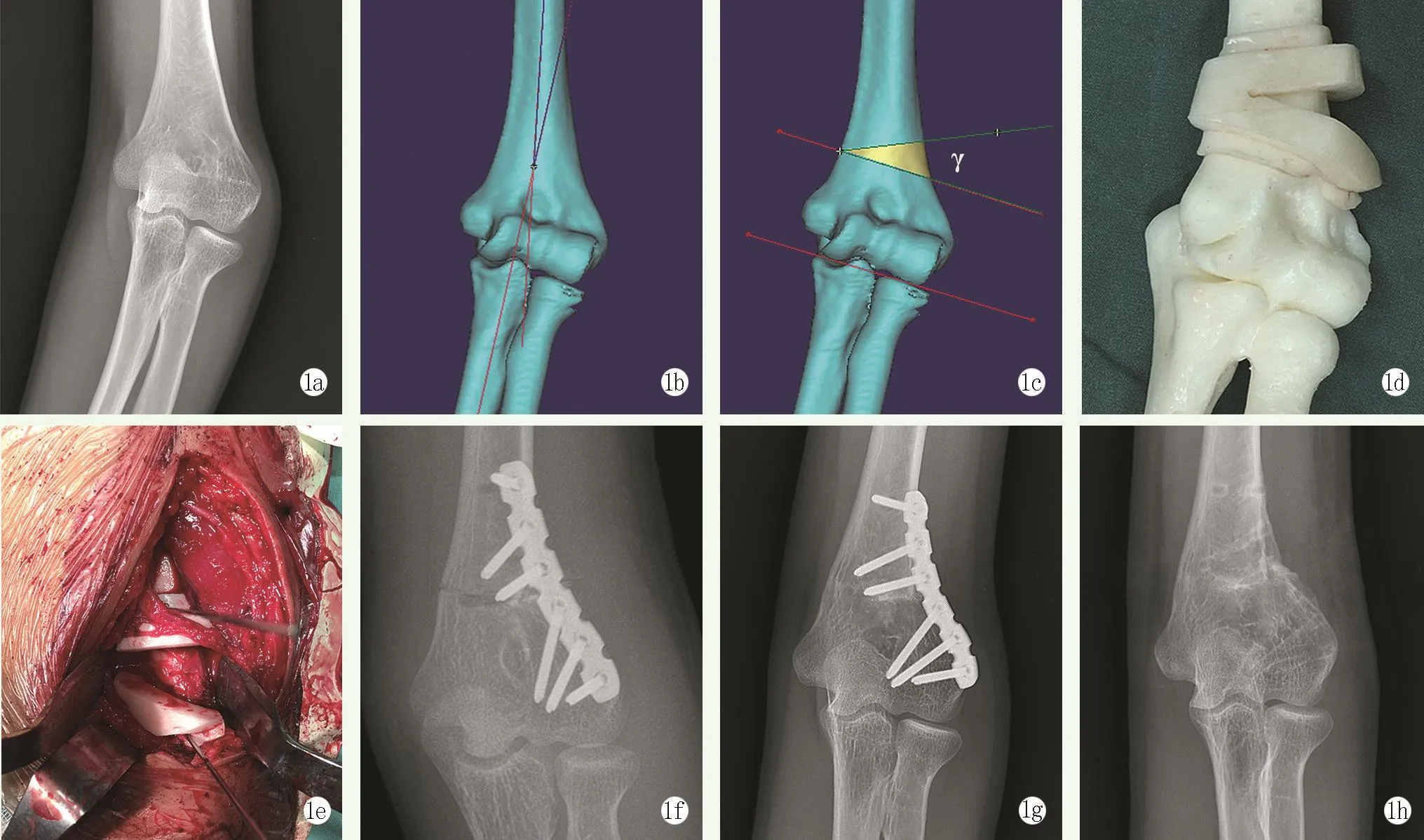

至未次随访,两组患者均未见内固定物断裂、松动。多数患者于术后1年内拆除内固定物。导板组典型影像见图1。

图1 患者,男,22岁,7岁时摔伤左肘关节,未治疗,后逐渐出现左肘关节内翻畸形 1a:术前患侧正位X线片显示肘内翻畸形 1b:肘关节3D重建模型,测量内翻角(β) 1c:3D重建模型确定楔形截骨的角度(γ)位置、大小和方向 1d:设计生成完整的3D打印截骨导板 1e:实际手术中,显露肱骨远段,安放固定截骨导板,进行截骨矫形 1f:术后即刻左肘关节正位X线片显示肘内翻畸形矫正满意 1g:术后半年X线片示骨性愈合,矫形未丢失 1h:拆除内固定后左肘关节正位X线片显示畸形矫正满意,截骨愈合良好

3 讨论

成人肘内翻畸形大多是由儿童时期肱骨远端骨折的漏诊、误诊及不合理诊治造成,其发生率较高。严重的肘内翻畸形影响美观,对患者的心理健康可产生严重不利影响;肘内翻畸形长期未得到纠正,将导致肘关节周围组织结构及力学传导的变化,影响肘关节功能。因此,肘内翻畸形需尽早治疗。截骨矫形为目前治疗肘内翻畸形的最常用方法,现有的截骨方式包括肱骨髁上楔形截骨、V形截骨、等腰三角形截骨、阶梯式截骨、圆顶截骨等,其中因肱骨髁上楔形截骨操作简单,矫形效果确切,仍是目前应用最广泛的手术方式[6~9]。能否实现精确截骨,纠正内翻畸形,并获得与健侧相当的提携角,是决定肘内翻截骨矫形手术效果的最关键因素。在既往的手术中,截骨操作多根据术者的个人经验完成,截骨的部位及角度具有一定的随意性,这在一定程度上影响了手术效果。本研究对比了3D打印导板辅助截骨与传统方法截骨的临床疗效,发现两组在骨性融合时间、术后1年肘关节功能方面无明显差别,而导板辅助截骨能显著缩短手术时间,减少出血量,并获得更好的术后提携角,因而在减少手术创伤、改善患者外观方面更具优势。

3D打印技术是快速成型技术的一种,它以数字模型文件为基础、以数字技术材料打印机为载体,采用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体。它是数字化技术的集中体现,近年来已广泛运用于骨科临床实践中,对实现各种骨科手术的个体化、精准化帮助巨大,而其中又以3D打印手术导板的运用最为成功[10]。3D打印手术导板是根据手术实际需要,通过计算机辅助设计、3D打印机打印制备出的一种具有术中准确定位点、线的位置及方向和深度,精确建立孔道、截面、空间距离、相互成角关系及其他复杂空间结构等功能的辅助手术器械,其具有获取途径方便、使用方法简单、价格低廉等优点[11]。本研究将3D打印导板技术应用于成人肘内翻畸形矫正手术中,作者发现该方法有以下优势:(1)可通过术前计算机精确测量得到患侧内翻角、健侧提携角等数据,进而确定所需截骨度数,能较好地达到矫正肘内翻畸形、改善外观的目的;(2)由于肱骨远端由近及远横径逐渐增大的解剖特点,使截骨导板能紧密贴合于术前规划的相应骨面,截骨操作时稳定性好,确保截骨方向及角度的精确度;(3)操作简单方便,技术要求低,正如本研究发现,其相对传统方法可有效减少手术时间和出血量;(4)该导板设计相对简单,成本相对低廉。

越来越多的证据表明,绝大多数肘内翻畸形是一种三维畸形,即除了冠状面的内翻畸形外,还包括矢状面的过伸畸形以及水平面的内旋畸形[12]。因此,有部分学者提出了三维矫形的概念[13],认为旋转及后伸畸形与尺神经麻痹、关节周围肌肉异常活动以及远期的肩关节不稳相关,需积极矫正[14]。也有学者认为,创伤性肘内翻畸形患者合并的旋转及后伸畸形角度多较小,可通过肘关节与肩关节的代偿而无需矫正[15]。本研究两组病例均只进行了冠状面畸形的矫正,术后患者外观改善满意,肘关节功能良好。因此作者认为对于成人肘内翻畸形,单纯纠正内翻畸形就能达到满意的临床疗效。

总之,本研究设计的3D打印截骨导板可有效的辅助完成肘内翻畸形的截骨矫形,其操作简单、准确度高;相对于传统手术方法,其可显著减少手术时间和出血量,获得更好的矫形效果。结合3D打印导板制作技术简单、价格低廉等特点,其在肘内翻畸形矫正手术中有一定的临床应用前景。难而,本研究样本量较小,随访时间短,评价指标相对单一,研究结果的可靠性有限。此外,从原始CT数据的质量,到导板的设计、打印等任何环节的偏差将影响导板辅助截骨的准确性,而实际临床运用时面临的情况可能也更加复杂多变。因此,3D打印截骨导板仍然只是肘内翻畸形矫正的一种辅助手段,需在临床工作中灵活使用,其应用价值也有待进一步检验。